2020年 6月 27日 - Posted by kei - 0 Comments

小島けいのジンバブエ日記12回目:「アフリカの旅―前と後―」(小島けい)

今でこそ、アフリカの情報も多少は入ってくるようにはなりましたし、ましてやインターネットという便利な物も普及していますが。

私たちがジンバブエに行こうと決めた約三十年前は、アフリカでの生活が実際にどういうものかは、全くわかりませんでした。

そこで、日本から直接アフリカの生活に入るのではなく、一度どこかに滞在し少し体調を整えてから、ジンバブエに向かおうと思いました。

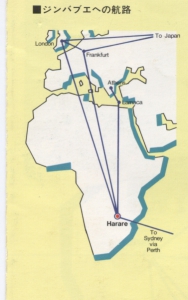

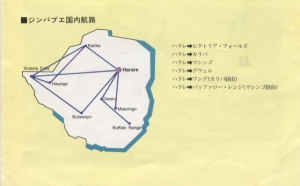

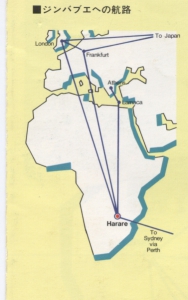

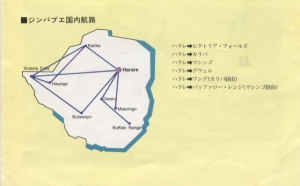

ジンバブエの地図

帰りも同じように、どこかでアフリカでの生活の疲れを少しとってから、日本への長旅に備えたいと考えました。

そうして、往きはロンドンで帰りはパリで、それぞれ一週間程すごすことに決めました。

どちらにも、相方が以前アメリカやカナダでの国際会議でお会いして、再会を約束した方たちがおられました。

ただ、旅を記録した3~4冊のノートは、最後の一冊以外は紛失しましたので、断片的な記憶にたよるしかありません。

<ロンドン編>

ロンドンでまず思い出すのは、ヒースロー空港です。

<やっと着いたあ・・・・>と四人はそれぞれ背中にはリュックを担ぎ、大きなトランクをゴロゴロ引っぱりながらタクシー乗り場に向かいました。するとすかさず二人の男の人がやってきて、サッサと荷物を二台の車に積み込みました。何かを考える間もなく、宿に向かって出発です。

ところが、これが空港名物(?!)の<白タク>だったとわかったのは、もはや宿についた後でした。

ロンドンの宿は、私の大学時代の友人が経営している日本人向けのインです。大学時代は、最初はケービング部(洞窟探検部)で、後では部をやめて二人で一緒にケイビングをやっていたお友だちですが。

その頃は、ロンドンで3~4件のインの経営者となっていて、中でも一番落ち着くからと住宅街にある<イン>を紹介してくれました。

<イン>

彼女の<イン>は、ビジネスマンや旅行者にとても人気でした。何故なら朝食に、しっかりした日本食の<定食>を出してくれるからです。

私たちの滞在中も、朝からハンバーグ定食やら天ぷら定食が出ましたが、慣れない外国生活では、とてもありがたいものでした。

朝ご飯をしっかり食べた後は子供たちのリクエストで、大英博物館でミイラを見たり、シャーロックホームズの家(?!)を訪ねたりしましたが。

もちろん一番の目的は、相方が研究している南アフリカの作家<アレックス・ラ・グーマ>の奥さんであるブランシさんに会うことでした。

ラ・グーマは、1966年にANC(アフリカ民族会議)の指示でロンドンに家族で亡命し、その後ソ連とキューバに外交官として招かれたりしましたが。1985年に亡命先のキューバのハバナで急死しました。60歳の若さでした。

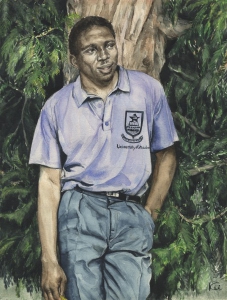

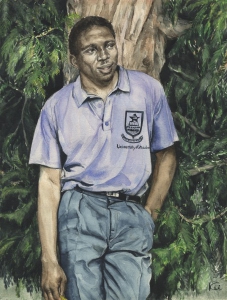

ラ・グーマ(小島けい画)

私たちが訪れた頃、ブランシさんはロンドンで一人暮らしをしておられました。古いアパートのなかの一軒が彼女の住まいでしたが、1階は玄関、2階が居間兼台所、3階が寝室になっていました。つつましい生活のようでしたが、清潔感のある落ちついた雰囲気の家でした。それは、ブランンシさんの温かくもの静かな性格と重なりました。

彼女は私たちのために、ミートボールのような郷土料理を準備して待っていてくれました。心のこもったおいしい食事の後に、相方は、結婚式や、ソ連で(長男・次男も一緒に)撮った写真をいただいたり、本だけでは知りえない作家の実像や様々な体験談

をいろいろ聞かせていただき、大きな感銘を受けたようでした。

二人が話し込んでいる間、私と子供たちはアパートのまわりの庭を散策したりして、ロンドンという街をそれなりに楽しんで過ごしました。

<アフリカのお母さん>という感じのブランシさんとの時間は、四人にとってあったかい、そして心地よい数時間となりました。

その後世界の情勢は変わり、お会いした数年後にブランシさんは南アフリカへの帰国が実現しますが。相方との交流は、南アフリカにもどられてからもしばらく続いていたそうです。

ブランンシさん(小島けい画)

2020年 6月 27日 - Posted by kei - 0 Comments

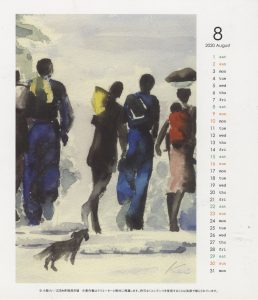

私の絵画館:「アフリカ―家路―」(小島けい)

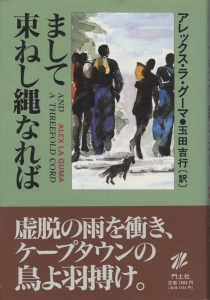

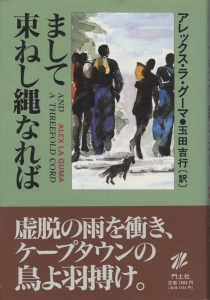

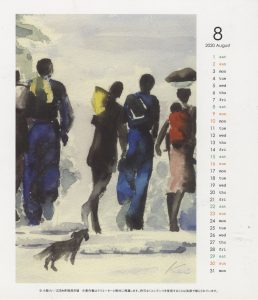

この絵は、1992年に出版されたアレックス・ラ・グーマ著『まして束ねし縄なれば』の装画です。

私たちがジンバブエに向かったのは、その年の6月の終わり頃ですから、出発する前に描き終えて、出版社に送ったわけです。

この小説は、南アフリカが舞台ですが。実際にはどういうところなのか、私は全くわかりませんでした。そこで参考にしたのがBSで放送されたアンゴラのニュースです。その短かい映像のなかで一番印象に残ったのが、乾いた土埃りの道を黙々と歩く黒人の人たちの姿でした。

南アフリカではありませんが、アンゴラもアフリカ南部に位置しており、南アフリカの北側にあります。きっと同じような光景があるのではないか、と思いました。

当時の私の描き方は、今とは全く違います。短時間で一気に描きあげて,終わり!というきわめて大ざっぱなものです。<5m離れて見てみると、いい感じ>とよく言われました。

この絵は、その描き方の最たるものだと思います。ただ、いつもは注文の多い出版社の社長さんも編集者の方も、珍しく1回で気に入って下さり、OKがでました。

おかげで、私たちはハラレ滞在中に、日本から送られてきたこの本を受けとることが出来ました。

私が参考にしたのはアンゴラでしたが、実際にジンバブエに行ってみて、驚きました。ハラレのいろいろな場所で、これと同じような光景を目にしたからです。

白人はいつも車で移動して、決して外を歩いたりはしません。私たちは中古の自転車を買いましたが、それさえも高価なものです。そのため、黒人は働きに行く時も、買い出しに向かう時も歩くしかありません。

野原には、自然とその人々の通る道が幾すじも出来て、交差していました。

一瞬のイメージで描いた絵でしたが、それは日常のよくある風景で、黙々と、ひたすら歩いて家にむかうしかない<現実>そのものでした。

『まして束ねし縄なれば』

2020年 5月 24日 - Posted by kei - 0 Comments

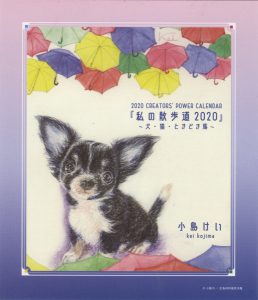

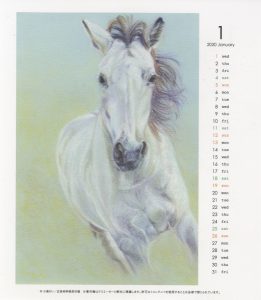

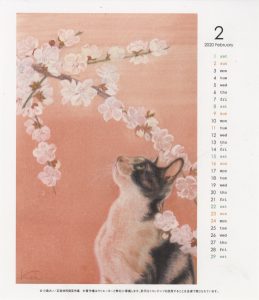

小島けい2020年カレンダー「私の散歩道2020~犬・猫・ときどき馬~」

表紙

1月

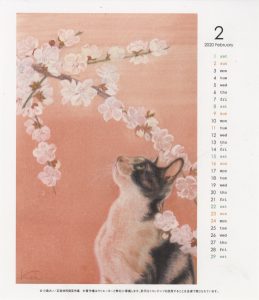

2月

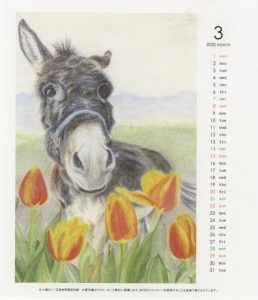

3月

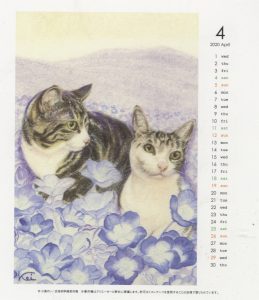

4月

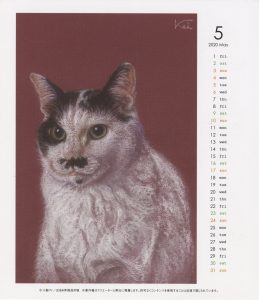

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2020年 5月 23日 - Posted by kei - 0 Comments

小島けいのジンバブエ日記:「1回目7月21日」(小島けい)

今年の6月、住宅地に咲くジャカランダの花を見て、<この花を見ると、いつもアフリカの旅を思い出すよ>と相方に話したところ<机を整理していたら、こんなのが出てきたけれど・・・>と、一冊のぶ厚いノートを渡してくれました。

それは、私たち家族がアフリカ・ジンバブエの首都ハラレで暮らした時の記録でした。私は旅の初めから毎日、その日の出来事を書きとめていましたので、きっとノートは何冊にもなっていたはずですが、今残っているのはこの一冊だけでした。

ノートを開くと、今まですっかり忘れてしまっていた大変な日々がそのままよみがえり、読んでいくうちに心が苦しくなるほどでした。

あの夏から27年すぎましたが、アフリカの状況はさほど変わっていないような気がします。

そこで、忘れきってしまう前に、実際にあったアフリカでの毎日を、一部だけでも書き残したいと思いました。

++++++++++++++++++

1回目:7月21日

1992年の夏、私たち家族は「アフリカで暮らす」ということだけを目標に、ジンバブエの首都ハラレで、3ヶ月をすごしました。

ジンバブエの地図

行く前もそうでしたが、帰った後も、アフリカは遠い。日常の雑事に追われていると、時の流れも加わり、あの鮮烈だった日々がどんどん遠ざかり薄れていきます。

「旅は終わった。けれど、私のアフリカは今から始まる」と旅の終わりに思いました。その想いを消さないためにも、ハラレでの<普通>の毎日を、少し書き綴ってみようと思います。

(1) 7月21日(快晴)ハラレ着

アフリカ文学、特に南アフリカの「アレックス・ラ・グーマ」の作品を読んでいた相方は、留学先に南アフリカを望んでいましたが、当時まだ日本とは教育や文化の交流が禁止されていました。

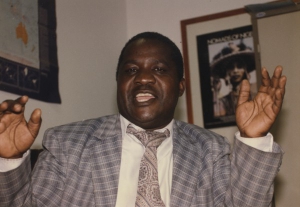

アレックス・ラ・グーマ(けい画)

ケープタウン遠景:テーブルマウンティンを望む

そこで南アフリカに一番近く治安も良いと聞くジンバブエの、ジンバブエ大学に短期留学を決めました。さらに14歳の娘と10歳の息子を、短かい期間でも現地の学校に通わせたい。そのような希望を実現するために、在ハラレの吉國さんご夫妻に多大なご迷惑をかけ、白人街に一軒の家を借りました。

私たちの滞在中スイスに里帰りする老婆の家は、月額10万円。大学の敷地に近く、広い道路をはさんで「アレクサンドラパーク小学校」があるという、願ってもない場所です。約500坪の家は、広い芝生の庭とL型の建物から成っています。玄関を中心に、広いリビング、食堂と明かるい台所。そして寝室が3つです。

500坪の借家

まず驚いたのは鍵の多さです。玄関の1枚のドアに3箇所、そこからどの部屋に行くにもまた鍵です。さらに、鏡台やたんすの引き出し、冷蔵庫に至るまで、家中が鍵だらけでした。

また家具付きとは聞いていましたが、庭番のゲイリーと番犬のデインもいました。すこぶる大きなデインが黒人に吠える姿には迫力がありますが、私たちには最初から吠えませんでした。きっと小さな時から、黒人にだけ吠える訓練をされているのでしょう。

日本の家に比べるとずいぶん大きなこの家ですが、プールや夜間照明付きのテニスコートのある両隣りは、敷地も数倍あり、庭番も3、4人います。

ゲイリーとデイン

何はともあれ、まずまず快適なこの家で、私たちのアフリカでの生活が始まりました。

2020年 5月 23日 - Posted by kei - 0 Comments

小島けいのジンバブエ日記:「2回目7月22日」(小島けい)

今年の6月、住宅地に咲くジャカランダの花を見て、<この花を見ると、いつもアフリカの旅を思い出すよ>と相方に話したところ<机を整理していたら、こんなのが出てきたけれど・・・>と、一冊のぶ厚いノートを渡してくれました。

街中のジャカランダ

それは、私たち家族がアフリカ・ジンバブエの首都ハラレで暮らした時の記録でした。私は旅の初めから毎日、その日の出来事を書きとめていましたので、きっとノートは何冊にもなっていたはずですが、今残っているのはこの一冊だけでした。

ノートを開くと、今まですっかり忘れてしまっていた大変な日々がそのままよみがえり、読んでいくうちに心が苦しくなるほどでした。

あの夏から27年すぎましたが、アフリカの状況はさほど変わっていないような気がします。

そこで、忘れきってしまう前に、実際にあったアフリカでの毎日を、一部だけでも書き残したいと思いました。今回は2回目です。

前回の「続モンド通信9」(2019年8月20日)→「小島けいのジンバブエ日記:1回目:7月21日」

++++++++++++++++++

2回目:7月22日(晴れ)グレース来宅

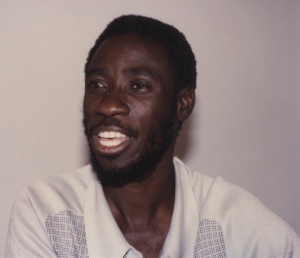

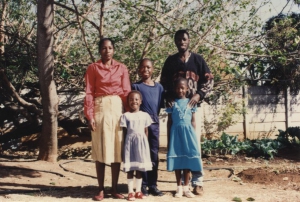

グレースさん

長旅の疲れで全員がまだ寝ている朝七時、突然、この家のメイドをしているグレースがやって来ました。家では子供が三人もいて大変だから、家主のいない間も雇ってほしい、となまりの強い英語で訴えます。即答はできないので、とりあえず十ドルを渡して帰ってもらいました。この家には洗濯機がなく、掃除機は一円玉も吸えないうちに壊れました。(それでも私たちの帰国後、掃除機を壊したということで、相当額の修理代を請求されましたが・・・・。)ガスは無く、料理は電器コンロです。貴重な限られた時間を有効に使うため、結局働いてもらうことにしました。

右側の部屋を寝室に

翌朝グレースの要求した値段は、吉國さんから聞いた相場の二倍でしたが、午前中二時間、掃除と洗濯だけを頼みました。話が終わったと思ったら、往復四ドルのバス代を請求されました。後でゲイリーに確かめるとバスは片道一ドル、さらに吉國さんに報告すると、あの人は歩いて通っていたはずだ、とのことでした。なかなかのしたたかさです。

2020年 5月 23日 - Posted by kei - 0 Comments

「続モンド通信11」、2019年10月20日)

「小島けいのジンバブエ日記:3回目:7月27日(曇り)ジンバブエ大学」

「小島けいのジンバブエ日記」の3回目です。

今年の6月、住宅地に咲くジャカランダの花を見て、<この花を見ると、いつもアフリカの旅を思い出すよ>と相方に話したところ<机を整理していたら、こんなのが出てきたけれど・・・>と、一冊のぶ厚いノートを渡してくれました。

それは、私たち家族がアフリカ・ジンバブエの首都ハラレで暮らした時の記録でした。私は旅の初めから毎日、その日の出来事を書きとめていましたので、きっとノートは何冊にもなっていたはずですが、今残っているのはこの一冊だけでした。

ノートを開くと、今まですっかり忘れてしまっていた大変な日々がそのままよみがえり、読んでいくうちに心が苦しくなるほどでした。

あの夏から27年すぎましたが、アフリカの状況はさほど変わっていないような気がします。

そこで、忘れきってしまう前に、実際にあったアフリカでの毎日を、一部だけでも書き残したいと思いました。

++++++++++++++++++

3回目:7月22日(曇り)ジンバブエ大学

(ジンバブエ大学構内。木の横にあるのは、アイスクリーム売りの自転車)

ジンバブエ大学は、この国唯一の総合大学です。ここが相方の留学先ですが、出発までに担当教授の受け入れ再確認の返事をもらえないまま、現地に来てしまいました。

さらに、私たちの出発後日本に届いた「もう一度手続きを」という手紙が、ハラレに転送されて来ました。彼は青くなり、その後、意を決して大学に乗り込みました。

けれども、再手続要請の手紙を書いた科長代行のツォゾォさんも、当の本人が目の前に現われてはどうしようもありません。一瞬のとまどいの後、歓迎して受け入れてくれました。いかにも、アフリカ的経過です。

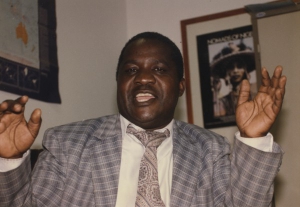

ツォゾォさん

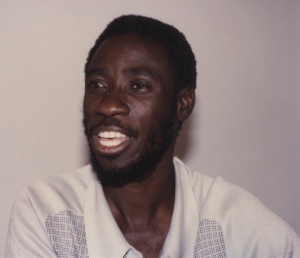

国民的作家であるツォゾォさんの授業を通して、幾人かの大学生と親しくなりました。なかでも「ハロー・マイフレンド!」といつも陽気に現われるアレックスには、タマさんはショナ語を、子供たちは英語を教えてもらいました。

アレックスと長男

また彼はアレックスに、日本人だけでは入り難い街の酒場や、ETと呼ばれる乗り合いタクシーに乗ってロケーション(黒人居住地区)にも、連れていってもらいました。

他にも優しくてひかえ目なジョージ、詩やお話しを書いているイグネイシャスなど、それぞれ素敵な若者です。家の状況は厳しそうですが、「三度の食事が保証されている三年間は天国です」と、大学生活を楽しんでいました。

ジョージ(小島けい画)

ジンバブエの精鋭たちである彼らから「日本の街では忍者が走っているのか」と真面目に質問されたのには驚きましたが、「アフリカに行くならライオンに気をつけて」と送り出してくれた日本人と<あいこ>かも知れません。

ハラレの街にも日本車は溢れていましたが、正しい情報は互いに欠けたままなのだと、つくづく思った一件でした。

アレックスたちの学生寮ニューホール

2020年 5月 23日 - Posted by kei - 0 Comments

小島けいのジンバブエ日記:「4回目8月1日」(小島けい)

8月1日(晴れ) ゲイリーの家族来宅」

「小島けいのジンバブエ日記」の4回目です。

ゲイリー

庭番のゲイリーは背の高いショナ人です。給料は番犬のえさ代よりも安いのですが、敬虔なクリスチャンの彼は全く不平を言わず、そして正直です。

ゲイリーとデイン

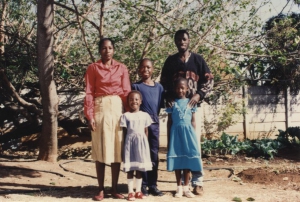

その彼の家族が、冬休みを利用してやって来ました。ゲイリーはガレージの裏のベッドも何もない部屋に住んでいますが、家族が一緒に暮らすことのできる貴重な日々を、彼らは遠慮がちに楽しんでいました。

ゲイリーと家族

奥さんのフローレンスはほっそりとした美人です。私はさっそく絵のモデルを頼みました。娘と息子は、それぞれ同年齢であるウォルター、メリティー、そして末っ子のメイビィと仲良しになり、毎日朝から日暮れまで、兄弟のように遊び続けました。

フローレンス(小島けい画)

肌の色も言葉も違う五人の子供たちが、大きなジャカランダの木の下を走り回り笑う様子は、外の白人と黒人の格差、対立をしばし忘れさせるほど、平和で美しい光景でした。

五人の子供たち

2020年 5月 22日 - Posted by kei - 0 Comments

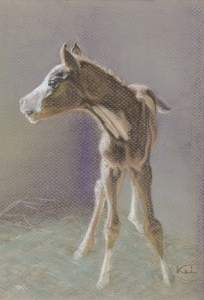

私の絵画館:「誕生(リープ)」(小島けい)

この前の日曜日、<奇跡のレッスン>という番組を見ました。それは、いろいろなスポーツをしている普通の子供たちのところに、世界で活躍する一流の選手やコーチがやってきて1週間指導する。そうして子供たちがどのようにかわっていくかを追う、というものです。

以前、フィギアスケートをとりあげた時にちらっと見たことがあったのですが、今回はハンドボールでした。

私自身が特に好きな球技というわけではありませんが。高校生の時同じ高校のハンドボール部が急に強くなりました。ハンドボールに詳しい体育の先生が来たかららしいということでしたが、強くなるためにはいったい何が必要なのだろう?とちょっと知りたくなりました。

指導を受けるのはある中学校のクラブで、そこにデンマークから有名な選手がやってきました。彼は、まず普段の練習を見ることから始めました。

最初はグラウンドを走る。その時、日本では珍しくありませんが、かけ声をかけながらみんなで走ります。彼は通訳の人に、彼等は何故声を出して走るのか?と聞き、あれはかけ声ですと教えられます。それに対し、歌っているのかと思った!とまずビックリ。

そして、次々と整然と練習がこなされていきます。この段階では、技術的にはかなりできている、と彼は判断していました。

ところが、試合形式に入った途端生徒たちの動きがバラバラになり、得点にむすびつきません。決まった練習では見せていた能力が、全く発揮されないのです。

その理由は、少し前に行われた試合のビデオを見てはっきりしました。実はこの部活動の指導は、ねっからの体育系と思われる女の先生がされています。生徒たちは試合中も、その先生の指示の声を聞きながら動いていたのです。瞬時に判断して動くスピードが必要とされる試合に、これでは動きがまにあいません。

さらに、声を出せ!声が出てない者が失敗するんだ!とゲキが飛びます。そうなるとまだ上手とはいえない生徒たちはますます萎縮して、動きがさらにぎこちなくなってしまいます。

ここでコーチの指導がいよいよ始まりました。まずやったことは、デンマークではよく使われているというゲーム感覚を取り入れた練習です。自分でドリブルをしながら、同時にスキを見て他の人間のボールをはじき飛ばすというものです。遊びのようですが、いつもまわりを見ながら動く練習になっています。

子供たちは初めての練習に、楽しそうに取り組み始めました。いつもの決まった練習では見せなかった笑顔や笑い声もおこります。

次々と展開されていく練習も、あくまで実践に即した内容が続きます。

こうしたなかで、それまで怒られるのが恐くてクラブをやめたいなあと思っていた生徒や、試合では決して使えないと先生に思われていた生徒たちが、予想外の能力を発揮していきます。

ほめられたことのなかった子がほめられて自信をつけたり、今回はまだ前編でしたが、様々な変化が子供たちにおこっていました。

後編では、前回負けたチームと再び対戦するということです。どうなるか予想もつきませんが。

コーチが生徒たちに伝えたかった大切なこと。

その1は、楽しむということ。その2は、その時どう動くかを、自分で考え判断すること。だったのではないかと思いました。

楽しんでやれば、これまで出せなかった声も出せ、他のメンバーとのコミュニケーションもとれるようになるでしょうし、すばやく判断して行動すれば、得点にもつながっていくはず。

ハンドボールで強くなるために必要なもの、だったはずですが。ふり返るとこの2つは、ハンドボールという1つの球技だけに限られたものではないような。

そんなことに気付かされた夜となりました。

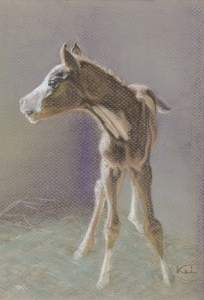

子馬の名はリープ。何年か前のうるう年の2月に生まれました。名前はその<leap year>からつけられました。

子馬はふつう生まれてまもなく、自分の力で立ちあがります。ところがリープは、なかなかそれができませんでした。

ちょうど私が牧場に行った時も、リープは立とうとしてはバタッ!と倒れ、を何回も繰り返していました。

立つことができないとお乳を飲むことができず、子馬は生きていくことができません。そのためオーナーのメグさんが、必死で世話をしておられたのです。

そのかいあって、まもなくリープは見事に立ちあがり、元気に育つことができました。

今はちがう牧場でほがらかにすごしていると、少し前に教えてもらいました。

2020年 5月 22日 - Posted by kei - 0 Comments

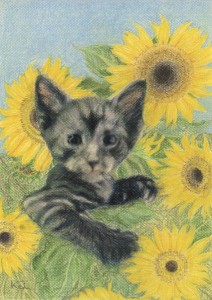

私の絵画館:「トラちゃんとキタローと昼咲き月見草」(小島けい)

1年くらい前から、台所に立つ時、私はいつもスマップの歌を聞いています。理由は簡単。新しく作ってもらったCDにスマップが入っていたから、それだけです。ただ、今までほとんど聞いたことのなかったスマップでしたが、なかなかいいなあと思うようになりました。

実は6年前の春、桜の花を描きすぎて血圧があがってしまいました。もちろんそれだけの理由ではなかったのですが、それ以来、シーンとしたなかで何かを一生懸命していると、神経が自身の内側へ内側へと入り込んでいくのを感じました。

これはいけない!と考え、絵を描く時と台所に立ってお料理を作る時には、毎回必ずバックグラウンドミュージックをかけるようになりました。

けれどCDを作るなどという面倒なことを自分でできるわけもなく、いつも娘に頼んでいます。そして、たまたま今回はスマップの曲だった、というわけです。

2枚のCDのうちの1枚は、あまり知っている曲もなく<たいしたことないかなあ>とあなどっていたのですが。2枚目にはダンスの教室で踊った曲やよく知っている曲も入っていて、<スマップもよくがんばっていたのだなあ・・・・>と改めて思うようになりました。

音楽というのは不思議なもので、曲が流れるとそれを聞いていた時代も同時によみがえったりします。その頃しんどい出来事があったりすると、そのことまで思い出されてしまうので、どんな曲をバックに流すのかは、私にとって結構難しい面もあるのです。

その点、スマップの曲は基本的に明るくて、踊るのに適しているので、軽く聞き流すにはうってつけです。おまけに<ナンバー1にならなくてもいい、もともと特別なオンリー1>などと歌われると、ほんとうにそうだよねえ、と納得してしまいます。なかにはちょっと深刻な歌詞の歌もありますが、あの人たちが歌うとヘンに重たくならず、素直に心に入ってきます。もしかしたらそのあたりが、グループが長年続いた理由の一つかもしれないなあと、今頃になって気付いたりしました。

<ずうっとおんなじ曲やなあ>とひかえめなイヤ味を言われながらも、これから当分私のスマップの時代は続きそうです。

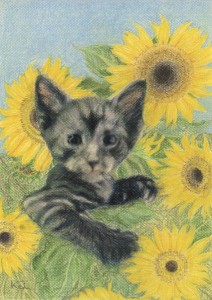

二匹の猫の手前にいるのがトラちゃんです。13歳の時ひどい糖尿病で逝くまでは、大きな病気もなく、よく食べよく遊ぶ、手のかからない子だったそうです。病院の猫でしたので、何度も献血をして他の猫を助けたということでした。

ちょうど飼い主さんのお兄様と同じ時期に糖尿病がわかり、トラちゃんが亡くなった後、お兄様はすっかり回復されたとか。トラちゃんが兄の病気も背負っていってくれたのではないかと思ってしまいます、というお話でした。

病院のなかでとても仲のよかったキタローくんもいっしょに描いて下さいとのご希望でしたので、前々からいつか絵にしたいと思っていた昼咲き月見草の野原のなかの二匹を描きました。

キタローくんは<子ネコの時にひどい風邪の状態で病院にてくてくと自分ひとりで歩いてきて、玄関の前に座りこんだ>という伝説(?!)の猫です。

病院にやってきた時から足が悪く、ずっと高いところには登れませんが、今も元気に福岡の動物病院で暮らしています。

2020年 5月 22日 - Posted by kei - 0 Comments

私の絵画館:「梅とぴのこ―2019―」(小島けい)

のら猫だったアリスは、家につれて帰って24日後に子猫を産みました。もうすぐ11年になります。

5匹生まれた子猫のうち、気の弱い男の子のジョバンニと生まれつき胃腸が弱いといわれた女の子ぴのこを家に残しました。

先生の見立て通り、ぴのこは少食で、ほんの少しでも多く食べるとその瞬間にもどしました。量だけでなくほんの少し固い物もダメ。大きさも5mmくらいでも固い物が混じるとアッというまに出しました。

それは大人になっても変わりませんでした。

2年前の秋、あまりにももどしてしまうので、病院で調べてもらいましたが、レントゲンで見る限り異常はありません。

ただ異常は見つからないといっても、すぐもどしてしまうわけですから、何とかもどさずおいしく食べてもらえるようにするしかありません。

そこで一大決心をしてアレコレ試行錯誤をくり返すこと半年余り、ようやくぴのこがもどさず喜んで食べてくれる食事が完成しました。

まず自家製野菜スープ(液体)をペットボトルのキャップ一杯。もち麦のおかゆを小さじ一杯。野菜のペーストを小さじ半分。ひきわり納豆を小さじ3分の1。

そこにぴのこの好きな魚のカンづめをつぶして小さじすり切れ1枚。さらに消化器系のカリカリをミキサーで粉状にしたものを小さじすりきれ2杯。

このご飯をあげるようになってから、生まれて初めてぴのこは<食>の楽しさに目覚めました。

今では、そんなに早食いだったかしらん?!というスピードで自分のご飯を食べてしまい、お母さんのアリスやジョバンニのところに走り、気の強さでは誰にも負けないため、残りをたいらげてしまいます。

食べてくれるのはいいのですが、一定量を少しこえただけでももどすのは、変わっていません。そこで同じケージのなかで食べるアリスとの間は、食事の度に段ボールの屏風(?)で仕切ります。

魚アレルギーのジョバンニは、別のケージのなかで食べていますが、ぴのこが入って押しのけてしまわないように、扉をきっちり閉めることにしました。

そのため、自分の分を食べ終えたぴのこは扉のまん前に座り込み、待つことになります。その距離の近さと迫力にジョバンニはしばしば負けて、少し残っていても食べるのを止めてしまうほどです。

ほんとうはこんなにも食べることが好きだったのに、もっと早くに食事の大改革をすればよかったと、ぴのこには申し訳ない思いで一杯です。

ただ、よく食べるようになってくれたぴのこですが、細い身体はそのままで、今でも一歳くらいの頃と変わりません。

<梅とぴのこ>は1枚目も、2枚目も、それぞれ猫好きの方のお家に行って手元にありませんので、もう一度描きたいと思い3枚目の<梅とぴのこ―2019―>を描きました。