本紹介5 And a Threefold Cord

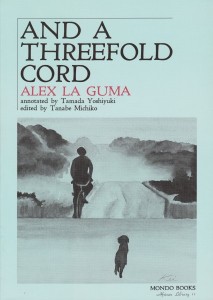

本紹介5 And A Threefold Cord (1991年4月14日)の表紙絵、アンゴラの風景を描いています。

→「たまだけいこ:本(装画・挿画)一覧」で全体をご覧になれます。

南アフリカの作家アレックス・ラ・グーマ(1925-1960)の第2作目の英文の物語の註釈書の表紙絵で、NHK の衛星放送で放映されたアンゴラの一場面をモデルにして水彩で描いたものです。

ラ・グーマの2作目の英語で書かれた物語で、アパルトヘイト政権下では、発禁処分を受けていました。舞台は南アフリカ第二の都市ケープタウン郊外のスラムで、オランダ系と英国系の入植者に侵略され、厳しい状況の中で生きることを強いられているカラード社会の一面が生き生きと描かれています。カラードはアフリカ人、アジア人、ヨーロッパ人の混血の人たちで、人口の10%ほどを占めていました。ケープタウンに多く、その人たちは特にケープカラードと呼ばれていました。

ラ・グーマはアパルトヘイト体制と闘った解放闘争の指導的な役割を果たしていましたが、同時に、大半が安価な労働者としてこき使われ、惨めなスラムに住んでいる南アフリカの現状を世界に知らせようと物語も書きました。きれいな海岸や豪華なゴルフ場のイメージで宣伝活動をして観光客を誘致し、貿易を推進して外貨獲得を目論む政府にはラ・グーマは脅威でした。他の指導者と同じように何度も逮捕拘禁され、1966年に英国亡命の道を選びます。その後、キューバに外交官として受け入れられますが、1985年に解放を見ることなく還らぬ人となりました。

第2作の作品論は→「アレックス・ラ・グーマ 人と作品6『三根の縄』南アフリカの人々1」[「ゴンドワナ」16号(1990年)14-20ペイジ]と→「アレックス・ラ・グーマ 人と作品7『三根の縄』南アフリカの人々2」[「ゴンドワナ」17号(1990年)6-19ペイジ]でどうぞ。

作家論は→「アレックス・ラ・グーマ 人と作品1 闘争家として、作家として」(「ゴンドワナ」 8号 22-26ペイジ、1987年)、→「アレックス・ラ・グーマ 人と作品2 拘禁されて」(「ゴンドワナ」 9号 28-34ペイジ、1987年)、「アレックス・ラ・グーマ 人と作品3 祖国を離れて」(「ゴンドワナ」 10号 24-29ペイジ、1987年)に掲載しています。

1987年に『アレックス・ラ・グーマ』の著者セスゥル・エイブラハムズさんにラ・グーマの話を聞くために亡命先のカナダまで行きました。その時の訪問記は→「アレックス・ラ・グーマの伝記家セスゥル・エイブラハムズ氏を訪ねて」(「ゴンドワナ」 10号 10-23ペイジ1987年)、その英語訳は→Cecil Abrahams – My Visit to La Guma’s Biographer(未出版)に、英文インタビュー記事は→TAMADA Yoshiyuki Interviews Cecil Abrahams(未出版)に掲載しています。その次の年のラ・グーマの記念大会に招待され、50人ほどの北アメリカに亡命中の南アフリカの人たちの前で話をしました。招待講演者のブランシ婦人にも初めてお目にかかりました。

テキストの日本語訳は→本紹介10『まして束ねし縄なれば』で紹介しています。(玉田吉行)

*******************

アレックス・ラ・グーマ 人と作品6 『三根の縄』 南アフリカの人々 1

「ゴンドワナ」16号(1990)14~20ペイジ

<概略>

1964年に出版されたラ・グーマの第2作『三根の縄』(And a Threefold Cord) の作品論の前編です。

62年から63年にかけて書かれた本書は、執筆の一部や出版の折衝などもケープタウン刑務所内で行なわれ、アパルトヘイト政権が崩壊するまで南アフリカ国内では発禁処分を受けていた作品です。

本稿では、作品論に入る前に、1964年のリボニアの裁判とラ・グーマがコラム欄を担当した週刊新聞「ニュー・エイジ」を軸にして当時の社会的状況とラ・グーマの身辺についてを論じています。

鉄格子の中から

ラ・グーマの第2作『三根の縄』(And a Threefold Cord) は、1964年、東ベルリンのセブン・シィーズ社から出版された。

「何か」を提供して欲しいという同社の要請に応えたもので、出版できるかどうかさえわからなかった第1作とは異なり、ラ・グーマは今回、はっきりと出版を念頭に置いて本書を書いたことになる。

ラ・グーマが本書を書いたのは62年から63年にかけてである。執筆の一部や出版の折衝、契約などもローランドストリートのケープタウン刑務所内で行なわれているので、『三根の縄』は文字通り鉄格子の中から世に送り出された作品と言えるだろう。

63年7月にラ・グーマは逮捕された。5年間の自宅拘禁を言い渡されて12月に釈放されるまでの5か月間、ケープタウン刑務所内の独房と雑居房に監禁され続けている。

伝記的な部分 (本誌9号) で既に触れたところもあるが、ここではリボニアの裁判と「ニュー・エイジ」を軸にして当時の社会的状況とラ・グーマの身辺をもう少し詳しく見ておきたいと思う。

リボニアの裁判・・・・・・63年のラ・グーマの逮捕は、他155名と共に反逆罪に問われた56年、フルウールト首相暗殺未遂事件後の60年、共和国宣言反対のゼネストを指揮した61年に次いで4度目であるが、今回は抗議のビラ作りをしてANC (アフリカ民族会議) の地下活動を助けた、というのが逮捕の理由だった。

60年のシャープヴィルやランガの虐殺事件を境に、ANCは非暴力から武力による闘争へ政策の転換を余儀なくされていた。

61年11月、ネルソン・マンデラなどのANC指導者によって地下武力抵抗組織ウムコント・ウェ・シズウェ (ズールー、コサ、スワジィから成る南西部バンツー人の言葉ングニ語で “民族の槍” の意) が創設され、12月には既に破壊活動が開始されていた。

61年5月の共和国宣君に反対する在宅ストの指揮以来地下に潜入していたマンデラは、62年1月に密出国を果たし、エチオピアでの会議に出席するほか、これからのゲリラ活動の準備や資金調達などのためにアフリカ各地を回ったのち、7月に密かに帰国した。

“民族の槍” が破壊活動を開始するや政府は直ちに一般法修正令を立案し、翌62年6月に同法案を成立させて弾圧に乗り出した。

一般法修正令は俗に、破壊活動法 (サボタージュ・アクト) と呼ばれ、実質的にはそれまでの原住民法、共産主義弾圧法、非合法団体法などの諸法律をまとめて改悪したものである。その「破壊活動」の規定は、一般市民さえ容易に巻き込むほど広汎なうえ、起訴されて無罪が確定した後も同罪で繰り返し起訴できたり、18歳未満でも処刑し得るなど、通常では考えられないほど厳しいもので、それはまさに地下抵抗組織に対する白人側からの高圧的な挑戦状であった。

裏を返せば、破壊活動がそれほど白人政権に脅威を与えていた、ということになろう。

ラ・グーマが一切の言論、出版活動を禁じられて「ニュー・エイジ」の記者活動を断念せざるを得なかったのもこの法律による。

62年6月の半ば、同法案が成立した直後のことである。

62年8月5日、マンデラは逮捕された。マンデラ釈放委員会が組織され、抗議運動が展開されるなか、10月から11月にかけてプレトリアで裁判が実施された。

52年以来、同僚のオリバー・タンボと弁議士事務所を開設していたマンデラは、弁護士の資格を利用して自らの弁護席に立った。

マンデラは、アフリカ人の基本的人権を否定する白人による裁判そのものが法の基本的精神に反して不当であり、白人だけの議会で決定された法律に従うべき義務は自分にないことを述べ、どのような判決が下されても、刑期が終了すれば再び、不正がなくなるまで闘い抜く決意を表明した。そして、自分はあくまで無罪であり、フルウールト政府のメンバーこそがこの被告席に立つべきだった、と述べて自らの弁護を終えた、

白人政府は、マンデラと “民族の槍” の関係を裁判で立証し得ず、結局、非合法の在宅ストを扇動した罪で禁固3年、密出国の罪で禁固2年、計禁固5年の判決を言い渡して、ケープタウン沖のロベン島にマンデラを送りこんだ。

破壊活動法を強行しても、マンデラを逮捕・拘禁しても、政府は解放運動の火を鎮めることができなかった。それどころか、マンデラヘの判決に抗議するかのように、11月以降破壊活動は激化の一途を辿った。

不穏な状況の続くなか、政府は一般法修正令を更に改悪した一般法再修正令を議会に提出し、63年5月初めにはその新案を成立させた。新法では、受刑中の政治犯を刑期終了後も無期限に拘禁できるばかりか、共産主義弾圧法、破壊活動法などに触れる容疑者だけでなくその情報に少しでも係わりがあると思える個人なら誰でも逮捕状も裁判もなしに逮捕・拘禁できるという途方もない絶対権力を警察幹部に与えている。

名目上一応、1期を90日と規定しているところから「90日間無裁判拘禁法」と呼ばれ、被拘禁者は非道な独房拘禁で精神的に苦しめられたうえ、しばしば拷問にかけられて肉体的苦痛をも強いられた。

史上最悪の法律と激しく非難されても、少数派白人の体制を死守するために政府が敢えてその法律を発効させたのは、それほどまでに事態がさし迫っていたということである。

一般法再修正令が施行された2か月後の7月12日に、ヨハネスブルグ近郊のリボニアで “民族の槍” の最高司令部が急襲され、ウォルター・シィスルをはじめとする指導者たちが一斉に逮捕された。

逮捕の日から88日後の10月9日、追訴されたマンデラを含む11名の裁判、リボニアの裁判が開始された。

裁判は11か月余りに及んだが、被告全員が独房拘禁と訊問により憔悴しきっているという理由で、裁判が初日から延期されるという波瀾含みの幕開けとなった。被告側の陳述が開始されたのは翌年の4月20日からで、先ずマンデラが被告席に立った。証人席に立つのを拒み、不利を承知で被告席に立ったマンデラは、少年時代に故郷のトランスカイで長老たちから聞かされた古きよき時代の話を懐古したり、ANCの前身南アフリカ原住民民族会議以来の歴史を振り返りながら、ANCがこれまで如何に闘ってきたかを語った。更に、南アフリカの人々が強いられている惨状を冷静に分析しながら、なぜ武力による闘争を選ばなければならなかったのかを、とうとうと述べた。そして、5時間に渡る感動的な陳述を次の一節で締め括った。

今まで述べてきたように、私はこれまでの人生すべてをアフリカの人々の闘いに捧げてきました。私は白人支配とずっと闘ってきました。そして黒人支配とも闘ってきました。すべての人々が協調して、平等に機会を与えられて共存する民主的で自由な社会を私は理想としてきました。それは私がそのために生き、成し遂げたいと願う理想です。しかしながら、もし必要とあらば、私はその理想のために死ぬ覚悟ができています。

続いて証人席に立ったシィスル、アーメド・カトラダ、ゴバン・ムベキなども堂々とした陳述を行ない、「死ぬ覚悟ができています」というマンデラの決意が被告たちの心情をも代弁していることを裏づけた。

6月11日、被告のうちマンデラを含む8人に有罪宣告が出された。その夜被告たちと弁護団の協議が行なわれた時、マンデラは、死刑が宣告されても控訴せず、自分の死が闘っている人々を励ますことを願う、という声明を発表したい、と言った。そして、シィスルもムベキもマンデラのその主張に同意した。

6月12日、8名に終身刑が言い渡され、7人が直ちにロベン島に送られた。

それから4半世紀、昨年の11月にムベキは釈放されたが、マンデラは依然獄中にいる。この7月18日、マンデラは獄中で70歳の誕生日を迎えた。 8月に入って肺の具合が悪化、ケープタウンの病院に収容された、と日本でも報じられている。また、11月に英国の某新聞が、マンデラ紛争の包括和平のジュネーブ合意には、マンデラの5か月以内の釈放という条件もついていると伝えた、と報じられた。

ブライアン・バンティングは『三根の縄』のまえがきで、南アフリカの独房拘禁が1日23時間半に及ぶ空恐ろしいものであることを紹介している。その精神的苦痛は常人の想像を越える。南アフリカ共産党とANCの要員だったルス・ファースト女史 (日本でも公開されたイギリス映画「ワールド・アパート」のモデルで、82年8月に手紙爆弾で殺されている) でさえ、62年に拘禁され2回目の90日拘禁に入った時、ハンスト抗議のあと睡眠薬自殺を図った。その上、拘禁者には厳しい訊問と拷問の肉体的苦痛がある。

既に触れたように、リボニアの法廷に現われたマンデラは、88日間の独房拘禁と訊問で憔悴しきっていた。法廷で、同じ被告としてマンデラと再会したジェイムズ・カントーが、その変わり様にショックを受けた、と記しているほどである。

にもかかわらず、11か月余りの裁判の間じゅう、マンデラは終始朗らかに振舞い、他の被告たちを励まし続けただけでなく、最終判決の出る直前に、ロンドン大学に提出する学位論文を仕上げている。

85年1月末、ボタ大統領が、武力闘争を放棄するなら釈放に応じる、と国会で声明を出したとき、マンデラはその条件つきの提案を拒んだ。そのメッセージは、10日後のソウェト大集会で次女ジンジーの口から5000人の聴衆に直接伝えられた。

マンデラのそのような孤高な足跡を辿りながら、私は「遠い夜明け」のドナルド・ウッズ役ケビン・クラインの短い眩きを思い出していた.

“・・・But・・・・Steve・・・Steve died for nothing・・・・・・”

亡命を決意したウッズが、砂浜に座りながら、しんみりと妻に語りかける言葉である。亡命に猛反対する妻は、あなたは自分を神様だと思ってるのッと詰ったが、結局は夫の思いに抗しきれなかった。

一生を棒に振っても、理想のために孤高に生きた若き友の死を犬死に終らせてはならない、そんなウッズの魂の叫びが、その短い言葉に集約されている。

もし必要とあらば、私はその理想のために死ぬ覚悟ができています、というマンデラの言葉も又、まさしくマンデラの人間としての魂の叫びに他ならなかった。

それにしても、と思うのである。

こんな気高い人たちを劣等視し、人間として扱わない白人政権とは一体何か。そして、その白人政権を陰で支え、豊かな富をよってたかって食いものにしながら繁栄する “先進国” の近代文明とは一体何か。

私たちは、ネルソン・マンデラのように、或いはスティーヴ・ビコのように、理想のために、何の報いも求めず、一生を棒に振ることができるか。

「ニュー・エイジ」・・・・・・8月上旬のラ・グーマ/ヘッド記念大会の前に、私はニューヨーク公立図書館ハーレム分館のションバーグセンターを訪れた。「ニュー・エイジ」のマイクロフィルムを見るためである。イギリスに現物があるのは知っていたが、マイクロフィルムがションバーグにあるのがわかって、今回もアメリカ回りでカナダ入りすることにした。

回り道はしてみるものである。途中立ち寄ったUCLA (カリフォルニア大学ロサンゼルス校) で、59年から62年の現物を見ることができた。アフリカ関係のこの種の資料を日本で手に入れるのは難しいので、私にはうれしかった。しかも、その現物の包みを、パスポートの提示だけで部屋の外に持ち出し、3年分余りのゼロックスコピーと写真を撮ることが出来たのだから尚更だった。日本ならとてもこうはいかない。

一部ずつ丁寧に見ながらコピーをしていると、新聞と新聞の間からポロリと落ちるものがあった。宛名書きの黄ばんだ紙の帯である。南アフリカの切手が貼られ、ケープタウンの消印が見える。当時、南アフリカから直接郵送されたものだ。

59年から62年と言えば、シャープヴィルの虐殺や共和国宣言などで、国内外とも大幅に揺れていた頃だ。白人政権への世界の非難の声が高まり、各国の経済制裁が始まりかけていた。日本政府は、火事場泥棒のように、南アフリカとの貿易を再開し、再び名誉白人の称号を受ける恥を晒していた。

そのころ、南半球南端のケープタウンの小さな新聞社から、北半球カリフォルニアの大学図書館に、毎週「ニュー・エイジ」が送り届けられていた・・・・・・しかも、その紙面には、ラ・グーマの写真入りのコラム欄が掲載されていた。そんな歴史のひと齣を、人知れず垣間見た気がして、妙にうれしかった。

「ニュー・エイジ」は、反政府の路線を貰いた「ガーディアン」「アドヴァンス」の流れをくむケープタウン発行の週刊新聞である。「ガーディアン」は37年2月19日に創刊されている。「ニュー・エイジ」は54年10月に創刊されたが、62年11月には廃刊と、その命は短かった。

「ニュー・エイジ」にラ・グーマが書いた記事やコラム欄は、質量ともにラ・グーマを理解する上で欠かせないものなので、詳しくは稿を改めることにして、ここでは本書『三根の縄』と他の創作活動や政治活動との係わりの中で少し紹介できたらと思う。

55年、ラ・グーマは白人以外の購読者層の開拓を望んでいた「ニュー・エイジ」に記者として採用された。SACPO (南アフリカカラード人民会議) 議長としての人望と「ガーディアン」での文才が評価されたからである。

「『ニュー・エイジ』が仕事をしないかと言って来たとき、あれが本当に私が真剣になって書き始めた時です。たぶん必然的に、私は座り込んで、短篇を書いたんだと思います」 とラ・グーマが回想したように、結果的には「ニュー・エイジ」がラ・グーマの作家としての事実上の出発点となった。

56年12月、反逆罪の名目で逮捕されて以来60年の初めまでラ・グーマは一切の政治参加を禁じられた。実際には57年4月にCPC (カラード人民会議、もとSACPO) の全国委員に選出されるなど、陰で活動を続けてはいたが、一応「ニュー・エイジ」が唯一の公の活動の場であった。

ラ・グーマが「わが街の奥で」を担当したのは、57年から62年にかけての5年間余りである。一部抜けているところもあるが、UCLAとションバーグセンターで調べた範囲では、コラム欄が200以上に及ぶ。(表参照)

コラム担当者がコラムを書くのは当り前だが、当時のラ・グーマの状況を考えれば、5年間殆んど休まずに書き続ける努力が如何に大変であったかがわかる。

56年末に逮捕された時はすぐに釈放されたものの、実質的に60年初めまで続いた裁判の期間中、ラ・グーマはヨハネスブルグに何度も足を運び、法廷の情報をケープタウンに持ち帰っている。

裁判なしに7か月間拘禁された60年から、10日間の拘禁を受けた61年の間でさえ、休んだのは僅か10数回で、70に近いコラムを寄せている。

逮捕、拘禁、政治参加の禁止ばかりではない、その間、ラ・グーマは経済面でも相当苦しい状態にあった。

裁判の期間中、投稿回数も自ずと減少し、その分給料も減っている。56年には長男、59年には次男も生まれており、経済的にはいつもぎりぎりで「家に食べ物が何もない日が何日もありました」と述懐するブランシ夫人が幼い子供を母親に預けて病院に働きに出ざるを得なかった。

精神的重圧もあった。58年5月には、書斎で仕事中に銃で命を狙われている。幸い九死に一生を得たが、不安は終始つきまとった。

61年には父を亡くしている。よき理解者であっただけにその精神的痛手も大きかった

そのような中でのコラムの執筆である。又、60年までに「練習曲」など5つの短篇と『夜の彷徨』を書き上げた。

62年6月21日の「わが街の奥で」がラ・グーマの最終コラムとなった。翌週28日の第6面のコラム欄にはPROHIBITED (禁止さる) の斜めの太字が印刷された。「アレックス・ラ・グーマは集会参加を禁じられているので、残念だが一般法修正令により、本紙がラ・グーマのいかなる著作をも掲載するのはもはや許されなくなった」との説明書きが添えられている。

『我が街の奥で』の記事の数

[1957年5月7日(木)から1962年6月21日(木)まで]

年度 掲載 未確認 未掲載 合計

1957 3 1 2 - 33

1958 52 - - 52

1959 39 7 6 52

1960 29 - 2 31

1961 39 2 11 52

1962 25 - - 25

合計 215 11 19 245

政府が “民族の槍” の破壊活動鎮圧のために一般法修正令を急遽成立させた直後のことで、ラ・グーマにも直ちに魔の手が伸びてきたわけである。

8月9日の「ニュー・エイジ」には「ラ・グーマの処女作『夜の彷徨』破壊活動法により発禁」の大見出しと大きなラ・グーマの若き日の写真が見える。

63年、今度は一般法再修正令、いわゆる90日間無裁判拘禁法の餌食となった。破壊活動法、マンデラの逮捕でも破壊活動の火を消せなかった政府は、ラ・グーマにも、ANC地下活動幣助の罪を着せて5か月間の拘禁を強行したのである。今回は妻ブランシも捕えられた。

破壊活動の激化へ募る政府の苛立ちが、拘禁者に容赦なく向けられた。ラ・グーマの刑務所での様子をバンティングは本書のまえがきの中で次のように描く。

刑務所でラ・グーマは独房拘禁の状態におかれた。1日23時間半独房に入れられ、残りの半時間だけを運動と自分自身のために使うことが許された。

他の拘禁者の場合と同じように、ラ・グーマは訪問者も読み書きも禁止され、弁護士に相談することも拒まれるという最も忌まわしい形の精神的拷問を受けなければならなかった。また、警察が満足するまで訊問され続ける可能性があった。

ラ・グーマは5か月間拘禁されたのち、マンデラが終身刑を言い渡される前年の63年中に、24時間の自宅拘禁を命じられて、人々から全く隔離された状態におかれた。

『三根の縄』が書かれたのはこの頃である。

死を覚悟してマンデラが法廷で一国を相手に人間としての孤高な闘いを展開しているとき、一切の政治活動を禁じられたラ・グーマも又、拘禁、拷問を受けながら、全く違った局面で、マンデラに勝るとも劣らない孤高な、人間としての闘いを繰り広げていたのである。

そして、『三根の縄』が生まれた。<続> (宮崎医科大学講師・アフリカ文学)

***************

アレックス・ラ・グーマ 人と作品7 『三根の縄』 南アフリカの人々2

「ゴンドワナ」17号(1990)6~19ペイジ

<解説>

ラ・グーマの第2作目の物語『三根の縄』(1964年ナイジェリアムバリ出版社刊、のちに日本語のタイトルを『まして束ねし縄なれば』と改題)の作品論です。

第1作『夜の彷徨』では、夜と黒のイメージを使ってアパルトヘイト下での第6区の抑圧的雰囲気を醸し出しましたが、今回は雨と灰色のイメージを利用して惨めなスラム街の雰囲気をうまく伝えています。ラ・グーマが敢えて雨を取り上げたのは、政府の外国向けの観光宣伝とは裏腹に、現実にケープタウンのスラムの住人が天候に苦しめられている姿を描きたかったからで、世界に現状を知らせなければという作家としての自負と、歴史を記録して後世に伝えなければという同胞への共感から、この作品を生み出しました。

聖書の伝道之書の「もしその一人を攻め撃たば、二人してこれにあたるべし、三根の縄はた易く切れざるなり」に準えて、自ら虐げられながらも、他人への思い遣りを忘れず、力を合わせて懸命に働き続ける人々の姿を描いています。

*発音記号はEnglish Phonetic Symbol のフォントを以下のサイトからダウンロードすればご覧になれます。(http://www.vector.co.jp/soft/win95/edu/se216043.html)

「三根の縄」

聖書・・・・・・『三根の縄』では、『夜の彷徨』のシェイクスピアに次いで、ラ・グーマは聖書を借用し、伝道之書第4章の9節から12節をエピグラフに掲げた。ダビデの子、イスラエルの王である伝道者が世の中の抑圧について語る第4章は次のように始まる。

ここに我身をめぐらして、目の下に行われる諸々の虐げを視たり。ああ虐げらるる者の涙流る、これを慰むる者あらざるなり。また、虐ぐる者の手には権力あり。彼等はこれを慰むる者あらざるなり。

ラ・グーマの目には、この1節が南アフリカの現実と重なったのであろう。独りでいることの辛さについて伝道者が触れたあと、エピグラフに用いられた次の4節が続く。

二人は一人にまさる。其はその骨おりのために善き報いを得ればなり。

即ち、その倒る時には、ひとりの人そのともを助け起こすべし。然れど、ひとりにして倒る者はあわれなるかな、これを助け起こす者なきなり。

又、二人とも寝ぬれば温かなり、一人ならばいかで温かならんや。

人もしその一人を攻め撃たば、二人してこれにあたるべし、三根の縄はた易く切れざるなり

タイトルの『三根の縄』はその12節から取られており、この「三根の縄」に準えた人物を中心に物語は展開される。

「三根の縄」の人間関係を支えるのは相手を思いやる心遣いである。「大切なブランシに本書を捧ぐ」という献辞にもその思いが込められている。それは、自ら虐げられながらも、他人への思い遣りを忘れず、貧しい人々の間で懸命に働き続ける妻に寄せるラ・グーマの共感でもあろう。本書とブランシヘの思いをラ・グーマは振り返る。

この物語をラブ・ストーリーにしていたという可能性もありますが、それとは別に『三根の縄』の中で表現されている思いがすべて、妻ブランシと貧しく虐げられた人々への気持ちに何か係わりがあると思います。さらに、ブランシは地域の貧しい人々の間で助産婦や看護婦として多くの時間を費やして来ました。ですから、ブランシには私が何かどこかで触れるだけのねうちがあると信じています。

ラ・グーマが本書をラブ・ストーリーにしなかったのは、歴史を記録したい、真実を伝えたいという気持ちが強かったからである。その意味では、本書は『夜の彷徨』の続編でもある。ただし、ラ・グーマはケープタウンの市街地の第6区からケープタウン郊外のスラム街に舞台を移した。本書のねらいについてラ・グーマは語る。

再び歴史を記録する、状況を書き留めるという問題です。この本は、それがソウェトであれ、アレキサンドラタウンシップであれ、クックブッシュであれ、南アフリカの特徴的な情景とも言える郊外のスラム街についての物語です。それはその地域の生活の一場面でもあり、その写真のひとコマでもあるのです。

更に補足してラ・グーマは言う。

付け加えると、私はある段階でこの本がラブ・ストーリーになると考えていました。作家は誰でもいつかはラブ・ストーリーを書きたいと望むようですし、私にも絶えずその気持ちはあります。しかし、全般的に見て、この本は本当の意味でのラブ・ストーリーではなく、ある特定の家族とその仲間のつき合いから照らし出される、人々の極く普通の生活の記録であると私は考えています。

父・母・・・・・・ラ・グーマは「三根の縄」の人間関係をすべて、母親を軸に展開させる。厳しい抑圧の中での、生活を支える女性の役割を強調したかったからである。自分の母親を回想して「あの人は親切で心の寛い母親であり、献身的な妻でもありました。そして、第6区の他の女性たちのように辛い日常の生活の雑事をやりこなしていました」とラ・グーマは語る。アパルトヘイトと闘う男たちを支え、子供を育て、黙々と日々の雑事をこなす母親やブランシの存在の大きさをラ・グーマは充分に承知していたのである。

「三根の縄」の人間関係の基調は他人への思いやりである。本書では特に、身近な人を大切にする気持ちをラ・グーマは中心に据えた。

朝方、母親が弟ロナルド (通称ロニー) をからかうチャーリーをたしなめるのも、チャーリーと母親が父親への不満をこぼすロニーを諭すのも、或いはチャーリーが釘を打たずに石を置いて屋根に応急処置を施すのも、すべて病床で苦しむ父親への配慮からである

ラ・グーマは物語の中で、父親に直接喋らせることはしなかった。従って、読者に聞こえてくるのは、病床からの咳ばらいや呻き声ばかりである。それだけに、父親の様子を描くくだりは哀れをさそう。

骨だけになった両膝が掛け蒲団の下で山がたに盛り上がり、小さな地震のように震えていた。壁の隙間や古い釘穴から吹き込んで来る隙間風と病のせいで、ベッドの中で全身がぶるぶると震えていた。歯の抜け落ちた口が開き、痩せさらばえた胸からは、やかんのように、ぜいぜい、すーすーと音がして、からだ全体が機械仕掛けのオモチャのように揺れ動いていた。

「父さん、どう?」と問いかけるチャーリーに父親からの返事はなく、次に続く。

空ろな目をチャーリーの方に向け、浜辺に打ち上げられた魚のように、口だけをぱくぱくさせた。一人の患った老人が、いのちの崖っ縁に脆い爪で懸命にしがみつき、何とか持ちこたえようとしている。

チャーリーは父親に目くばせをしながら、「父さん、そのまま。休んでてよ」と言い残してその場を離れるしか術がなかった。

ラ・グーマは父親の咳ばらいや坤き声に喋る以上の働きをさせたわけだが、それが可能になったのも、家族の父親に対する思いやりがあったからである。家族の父親に対する思いやりは、父親の死と葬式を通して更に印象づけられて行く。

ラ・グーマは小屋の出来上がった経緯を語る中で父親の人となりに少し触れていたが、その死と葬式を通じて父親フレデリック・ポールズが如何にかいがいしく働いて来たかを明らかにする。

一家の主の死に際してうろたえなかったのは母親レイチェル・ポールズである。検死の医者や葬式の手配などを済ませてから、死者にとっておきの真新しい下着を着せた。生前から死者が望んでいたのだが、手厚く葬ってやることが死者への最善の供養になると信じていたからである。苦しい家計の中から、葬式に備えて幾何かの積立金を工面していたのもその気持ちのあらわれだった。

うろたえこそしなかったが、チャーリーに語りかけた言葉の端々に伴侶への思いや悲しみが滲む。

おまえの父さんは逝ってしまった。もう二度と戻っては来ないんだよ。おまえの父さんは良い人だった。みんなが食べていけるようにずっと働きづめだった、あの人は私に子供たちを授けてくれ、みんなが大きくなるのを見守ってた。あの人は私にも子供にも良い人だった、そして神様を信じていたよ。あの人はただ生きて、働いて、神様の目にとまるような悪いことはこれっぽっちもしなかった。家族のために働き、もうこれ以上は働けなくなったとき、横になって、神さまが来て天国に連れて行って下さる時を待ったんだよ。今、あの人は神さまのもとへ行っちまった。病気に苦しむこともなく、お腹をすかせることもなく、仕事から解放されて休みに行ったんだよ。イエス様のように、あの人はいつも十字架を背負っていたけど、今やっと、肩から背負っていた荷物を降ろしてもらえたんだよ・・・・・・。

母親は夫の臨終の委細を死亡証明書を書いてくれた隣人のンズバにしんみり語って聞かせる。

静かな死に際でした。私はすぐそばについてました。あの人、昨夜のスープを少し飲んで、それから私を見て「レイチィ」って言いました。あの人いつも私のことほんとそう呼んでいましたよねえ。「子供らは大丈夫か?」って聞くんです。それで「そりゃ、父さん、子供たちは大丈夫ですよ、心配しないでいいよ」と言ったら、又「ワシはみんなにもっとましな家に住まわせてやりたかったよ、あんな瓦屋根の家になあ・・・・・・」って言うんです。だから私、「まあなんてことを、家のことは気にしないで」と言ったんです。するとあの人、私を見て目を閉じました。それからタメ息みたいなのをついて、次に喉をぐるぐる鳴らしました。そうして死んで行きました。

ラ・グーマはそのように語る母親の様子を次の1節で締めくくる。

涙をこらえたしわかれ声が続き、両肩が震えた。母親ポールズの目に涙こそなかったが、言葉が母親の涙だった。

母親の言葉から、父親が家族のために黙々と働き続けた末に体をこわしたことを知る。そして、苦しみの病床でさえ愚痴一つこぼさず、ひたすら子供たちを気遣いながら死んで行った父親の姿がありありと目に浮かぶ。父親が来る日も来る日も天井のしみを見つめながら最後に、子供たちを瓦屋根の家に住まわせてやりたかった、と言い残して死んで行く話を聞かされるとき、その無念を思わずにはいられない。同時に、日々衰えゆく夫をそばに見ながら医者を呼ぶ金もなく、むなしく薬草を煎じて飲ませてやるしかなかった母親への同情も禁じ得ない。そして、その思いはそんな惨状を生み出したアパルトヘイト体制へと及ぶ。

子供たちと夫に尽くし続ける母親、家族のために働き、家族を思いながら死んで行った父親、生来の楽天的性格で陰ながら両親を支え、思いやるチャーリー、そんな親子の関係を通して、ラ・グーマは「三根の縄」の貴さを見事に描き出している。

伴侶・・・・・・父親と母親のいたわりの世界を引き継ぐのはチャーリーと恋人フリーダである。ラ・グーマはその2人と母親に、もう一つの重要な「三根の縄」の役割を演じさせた。チャーリーは未だ定職に就けずぶらぶらしてはいるが母親の信頼は厚い。

フリーダは2年前に夫を亡くし、今は白人の所でメイドをしながら懸命に2人の子供を育てている。現実の厳しさを感じながら暮らしている母親にはフリーダのひたむきさが理解出来る。そんなフリーダを暖かく見守ってやれるチャーリーの姿勢も痛い程わかるのである。2人がいずれ結婚すると母親は信じており、2人を見つめる目は温かい。

その点では、弟ロニーと相手スージィに対する見方とは対照的である。チンピラ連中といざこざの絶えないロニーと尻軽なスージィヘの母親の目は厳しい。

ラ・グーマはフリーダを軸に2つの事件を通してアパルトヘイトの惨状を物語る。

1つは警察の手入れである。事件はチャーリーがフリーダの家に泊っている夜に起きた。夜中の突然の侵入者に子供たちは怯え、フリーダは身構える。尋問から2人が夫婦でないのを知った警官の1人は「この黒んぼ淫売め」と捨てぜりふをして帰って行った。

ラ・グーマは前章で、パス法の手入れで交歓現場に踏み込まれた男を描いていた。男は裸同然の姿で手錠をされて引き立てられながら「どうしてこんなことするんだね。同じアフリカ人にどうしてこんなことするんだね」とアフリカ人警官に訴えていた。そして今、手入れがチャーリーとフリーダに及ぶのを見て、アパルトヘイトという怪物の前ではチャーリーの優しさも打ち砕かれ、愛しい子供たちや恋人さえ守ってやれない現実を思い知らされる。

更に、ナイトガウンを引っ掛けて手入れ騒ぎを見に出た男が家の前で捕えられ「パスは家の中にある!」と叫びながら連れて行かれる光景からは、シャープヴィルの虐殺事件が思いおこされる。あの人たちはこのパス法に抗議して集まったのである。その群衆に向かって、白人警官は無差別に発砲した。

南アフリカの子供たちは、フリーダの子供のように、幾度となく恐怖を味わい、感性を切り刻まれながら大きくなっていく。人々は日々の暮らしの中で、人間としての誇りを傷つけられ、絶えず脅かされながら生きることを余儀なくされる。あの虐殺事件ですらそんな日常の単なる延長でしかないのである。ラ・グーマはチャーリーとフリーダの思いやりの世界を背景に警察国家の暴虐をうまく伝えたことになる。

もう1つの事件は、フリーダの小屋の火事である。フリーダが買い物に出かけた隙に子供の1人がストーブを倒して火事は起きた。主に段ボールからなるその小屋は火のまわりが驚くほど早かったうえ、フリーダが外から鍵をかけていたから子供ごと瞬く間に燃え尽きてしまった。途中、男が2人を助けに入ろうとしたが、火力が強くて近寄ることさえ出来なかった。駆け戻ったフリーダは半狂乱になる。

叫び声や残り火のパチパチいう音に混って別の声が聞こえて来た。それは最初咽び声だったが、次第に金切り声になり、やがてぞっとするほど低い呪文のような泣き声に変わった。それはどこかの未開人が行なう忌まわしい死の儀式かとまちがえるほどの恐しい阿鼻叫喚図絵だった。それは高く神経を掻きむしるような泣き叫びになった。その声は単なる叫び声や金切り声以上のもので、あり得ないほどの悲しみの声、苦悶を通り越した声、範ちゅうを越えた佗しく耐えられない程の悲痛な叫び、貫き抜けた悲しさであった。それはフリーダだった。

火事は確かにストーブが倒れて起きたのだが、いつ火災が起きてもおかしくない状況である。床は牛糞などで固めてならされ、安物の油紙が敷かれている。しかし、その地面は油紙がはがれて今は平担でない。足のとれたストーブがマッチ箱を支えにしてその床の上に置かれているが、最近はつまってどうも調子が芳しくない。段ボールに紙を貼りつけた壁には所々広告の印刷の文字が見える。低い天井には古ぼけたランプが吊されており、出入りの度に小屋が揺れる。手入れの時には警官がドアを叩いたので小屋全体が激しく揺れた。こんな状態だから今まで火事にならなかった方がむしろ不思議なくらいである。

しかしながら、ラ・グーマはフリーダの小屋を特別なものとして描こうとしたわけではない。むしろ、ありきたりの小屋として取り上げたに過ぎない。フリーダの小屋も、大部分拾いものの段ボールや屑鉄などで建てられたまわりの小屋と大差はない。拾ってきた壊れかけのストーブでも真冬には必需品となるこの辺りの小屋の住人には、フリーダの叫びは個人を越えた、言わばその地域の人々の叫びである。そしてフリーダの小屋の火事は、その人たちの悲惨な住宅事情や劣悪な生活環境の象徴と言えるだろう。

ラ・グーマは先の手入れ事件では、官憲の横暴により人格を挫かれる人々の精神面を強調したが、フリーダの火事では、惨めな生活環境を強いられて苦しむ人々の物質面に焦点を合わせて、アパルトヘイト体制の生み出す惨状を描き出している。

妹・・・・・・もうひとつの「三根の縄」の役は、チャーリーと妹の、キャロラインと母親で演じられ、ラ・グーマはキャロラインの出産をその軸に据える。人々の日常生活を描こうとするラ・グーマには死や葬式と並んで出産が重要な意味合いを持っていたからである

キャロラインは17歳で出産を間近に控えているがまだ頼りなく、18歳の夫アルフレッドと共に支えが必要である。父親が死んだ今、チャーリーが父親代わりだが、展開の中心はここでも母親である。産婆が間に合わず、駆けつけてくれた隣人ンズバの手を借りて母親は娘の出産を無事済ませる。

ラ・グーマが出産を通して強調したかったのは出産の状況のひどさである。アルフレッドから産気づいたとの知らせを受けて母親が駆けつけた時、娘は床のマットレスの上で毛布を掛けて横たわっていた。オイルランプの火は薄暗く、戸口の所に溜っていた天井からの雨もり水が床を流れ始めていた。しかし、母親に出来たことと言えば、持参のランプを吊り、娘の気持ちを落ち着かせ、雨もりの個所に水差しを置いてから、用意させていた新聞紙を腰の下に敷いてやるくらいだった。あとは産婆を待つしかなかった。

部屋の状況のひどさを印象づけるのにラ・グーマはキャロラインの叫びを聞いて駆けつける白人警官を登場させた。叫び声が酔っ払いによるものだと思い込んで手入れに来たという設定である。娘のお産だと言い張る母親の言葉を信じない白人警官は無理やり小屋を覗き込む。

その瞬間キャロラインは叫び声を上げた。警官は「何てことだ」と言い、母親ごしに小屋の中を覗き込み、マットレスに横たわっている娘にンズバの大きな体がかがみこんでいるのを見た。煙った天井、泥まみれの床、天井の雨もり、大売り出しの時に並べられたようなぼろ布を見ながら警官は目をきょろきょろさせた。けむりとランプ油と出産の臭いが入り混って室内はたまらなく臭かった。

再び警官は「赤ん坊?何、ここでか?」と言い、それから肩をすくめて低い声で「わかった、分った」と言った。警官が向きを変えて部下に鋭く命令を出している最中に、母親は目の前でぴしゃりとドアを閉めた。

かつてキャロラインは、父親とチャーリーが小屋を建てるのが間に合わなくて鶏小屋のような場所で生まれた。そして今、キャロラインはこんな惨めな場所で子供を産んだ。おそらく、アパルトヘイト体制が続く限り、キャロラインの子孫もまた、いずれ同じ運命に晒されるだろう。

母親を軸に、親と子、やがて結ばれる2人、兄と妹という3組のいたわり合いを通じて、ラ・グーマは「三根の縄」の重要性をもの語った。

孤独な人々

「三根の縄」の重要性をより印象づけるために、ラ・グーマは人を信頼できず孤独な生き方をする人物像を対照的に持ち出した。伝道之書第4章9-12節の「三根の縄」とは極めて対照的な同章8節にあるような孤独な世界で苦しむ人々である。

ここに人あり、只独りにして伴侶なく子もなく兄弟もなし。然るにその労苦はすべてきわまりなく、その目は富に飽くことなし。かれまた言わず、ああ我は誰がために労するや、何として我は心を楽しませざるやと。是もまた空にしてほねおりの苦しきものなり。

ロニーとロマン・・・・・・ラ・グーマは孤独な生き方をする3つのタイプの人物像を登場させる。一つは『夜の彷徨』で克明に描き上げたタイプで、いつも不満を持ち、街にたむろして無為な時を過ごしている類の不良連中である。尻の軽いスージィをめぐって争ったロニーとロマンがこれにあたる。

ロニーはチャーリーの忠告に耳をかさず、白人モスタートに身を売ったと邪推してスージィを惨殺して刑務所行きになる。

ロマンは妻子がありながら女を追いまわしたり、盗みで刑務所入りしたりする日々が続く。11人の子供を常に飢えさせており、妻子には烈しく暴力を振う。

両者は何事に対しても刹那的で、自己の欲望を満たすことに窮々としており他人を思いやれない点で共通している。ロニーがスージィを殺したのも自分の思い通りにならない女への苛立ちからである。又、ロマンが妻子に暴力を加えるのも弱者を虐めることで自分の不満を解消しようとしたからである。虐げられながらも他人への思いやりを基調に結ばれた「三根の縄」の世界とは対照的である。

アンクル・ベン・・・・・・2つ目は厳しい世の中にすっかり諦観を抱き、酒などの逃避手段に溺れてその日を暮すタイプで、叔父のベンがそれにあたる。ベンは、病気の義兄や家族のことで悩む姉を気使う優しさを持ちながらも、僅かの稼ぎを殆んど酒代に替えてしまう生活を改められないでいる。持参した安ワインを酌み交しながら、深酒への忠告をしてくれるチャーリーに、そのやる瀬ない心境をベンは語る。

それがどうしてだがワシにもわからんのじゃよ、チャーリー。人はつい酒に手を出してしまうんじゃ。じゃが、ワシの場合、何かにせかされて飲む、飲む、飲むのようじゃ。チャーリーよ、どこかの悪魔が無理やりベロベロになるまで人に酒を飲ませ続けるんじゃよ。悪魔なんじゃ、なあ。

チャーリーが友人の言葉を借りて「もし貧乏人たちが協力して世の中の富を分かち合えば、誰も、貧しい者はいなくなるよ」と社会のあり方を説いてみても「そりゃアカの言うことじゃよ。政府に反対する話じゃ」と全く取り合わない。その生き方の姿勢はおそらく死ぬまで変わらないだろう。

友人のことを思い出しながら、チャーリーが傷心のフリーダにしんみり語りかける次の言葉は、他からはどうもしてやれないロニーやベンヘのやる瀬ない思いと「三根の縄」の貴さを教えてくれる。

あいつの言うように、人は世の中でひとりではやっていけず、みんなで力を合わせることが必要だ・・・・・・たぶんロニーの奴の場合もそうだったよ。ロニーは人に助けてもらいたがらなかった。何でもひとりでやりたがった。決してオレたちと一緒じゃなかった。わからないが、たぶんベンおじさんも同じだろう。人がひとりでいるのは自然じゃないよ。

ジョージ・モスタート・・・・・3番目は妻に逃げられ佗しいやもめ暮らしをする白人ジョージ・モスタートである。スラム街に隣接するさびれたガソリンスタンドを営むモスタートはスラムの住人と接する機会が多い。自分の佗しい生活と比べて、貧しいながらもスラム街には何か生気が感じられて仕様がない。屑鉄などを与えた縁で知り合ったチャーリーのパーティヘの誘いに乗る決心をしたのも孤独な生活の佗しさからだった。しかし1度は出かけたものの、結果的には途中から引き返してきてしまった。「集団地域法」に触れるのを恐れたからである。又、心は揺れながらスージィの甘い誘いに乗れなかったのも「背徳法」が恐かったからである。結局は1人の世界から1歩も踏み出せないで苦しむモスタートもやはり、アパルトヘイト体制の犠牲者のひとりなのである。

各人各様に苦しみながらも孤独な生き方をするしかないその人たちの存在は「三根の縄」の重要性をより印象づけている。

雨

闘いの中から生み出された『三根の縄』がスローガンではなく、すぐれた文学作品であるのはラ・グーマの文学的手腕による。

ラ・グーマは「三根の縄」の関係をさらに印象づけるのに、冬のスラム街に容赦なく降り注ぐ雨を持ち出した。

『夜の彷徨』でラ・グーマは、夜と黒のイメージを使って第6区の抑圧的雰囲気を醸し出したが、今回は惨めなスラム街の雰囲気を作り出すために、雨と灰色のイメージを利用した。

ラ・グーマが敢えて雨を取り上げたのは、政府の外国向けの観光宣伝とは裏腹に、現実にスラムの住人が天候に苦しめられている姿を描きたかったからである。

次のインタビューからそんな真意が汲み取れる。

暫く前に、なぜいつも私が南アフリカの天候について書くのかと尋ねられました。たぶん、1つには天候がその雰囲気を作り出す役割を果たし、実情などを描き出す助けとなっているからです。又、この国がとてもすばらしい気候の国だという政府の観光宣伝を海外の人が信じているという事実もあるからです。私にはその気候を南アフリカの1特徴として使えたらという考えもありましたが、同時に象徴としての可能性から見て、最も南アフリカ的なものにしたい、或いはしようとする考えもありました。言い換えれば、私は自然美を謳う政府の観光宣伝とたたかい、美しいゴルフ場だけが南アフリカのすべてではないことを世界の人々に示そうとしているのです。

ラ・グーマは物語を雨で始め、雨で終える。しかも、主題に係わる事件はすべて雨に絡ませ、雨のイメージで物語全体を包み込む。まえがきでバンティングが言うように『三根の縄』は「ケープの冬の湿り気と惨めさに濡れそぼり、その灰色と佗しい色調をラ・グーマは一連の絵画的、散文的銅版画」で捕えている。

第1章遠景・・・・・・山々を背景にひかえ、海に面した町の遠景から先ずラ・グーマは書き始める。次に映画のクローズアップ手法さながらに、国道や鉄道線路脇のスラム街をゆっくりと写し出して行く。

南半球の7月はもう冬、木々は既に落葉し、重くたれこめた暗雲は、雨の気配を漂わせる。最初は細やかな霧雨が地面に湿り気を与えるだけだが、雨はやがて本降りとなり、見渡す限り灰色の世界が広がる。ラ・グーマは次の言葉でその冬景色を語る。

太陽は遮られてどんよりした灰色の世界が広がり、昼には不似合いなじめじめした薄明かりがさしていた。雨は突然の烈しい風で再び始まり、断続的な大粒の雨でその世界を垣間見せた。それから、雨脚は次第に一定となり、容赦ない本降りの雨となる。それは灰色一色の世界だった。

あくまでも静かな書き出しである。第1章には音に関する表現が殆んど見当たらない。殊に、全体を通してあれほど多く使われている擬声語が皆無である。視覚に焦点を置き、特に雨の灰色のイメージをラ・グーマはまず読者の心に植えつけたかったのであろう。それはまさしくこれから始まる騒々しい物語の「嵐の前の静けさ」を象徴している。

第2章小屋・・・・・・チャーリーは雨の音に起こされる。第1章とは対照的に音に関する表現が多い。自然音を模した擬声語が書き出しだけでも、ヒュッ (hissing)、パラッ (rattling)、ドオッ (roar)、ポトポト (drip-drip)、ポツポツポツ (plop-plop-plop) などと多彩だ。雨が小屋に当たって様々な音を発するからである。小屋は拾ったり、盗んだり、或いはもらったりした材料で建てられており、錆びたトタン板や石油缶、段ボール紙などから出来ている。瓦屋根の家なら余程の雨が降らない限りそれほど音はしない。つまり、雨の音は小屋の貧しさの象徴なのである。

雨脚が弱ければその音はポタッやポトッであるが、ひどくなればポタ、ポト、ボタ、ボトにかわる。チャーリーが雨漏り水を缶に受ける一光景はこうだ。

チャーリーは天井から落ちて来る雫の下に缶を置いた。ポツポツ (plop-plopping) が金属に当たることで、突然小さなバシャン (rumbling) に変わり、次第に鈍いポトン (tinkling) になった。

3つの擬声語に含まれる流音こは雨漏り水の流れ落ちるさまを、plop (ポツ) の2つの無声破裂音pは雨水が床に当たる澄んだ階音を、rumbling (バシャン) の有声破裂音bは缶の中にこもる軽い金属音の感じを、tinkling (ポトン) の無声破裂音kは缶の中に溜った水の表面に雨水が落ちる際に発するリズミカルな快音をそれぞれ言い写している。又、語尾の鼻音 [] はその音が余韻を残して響く様子を、更に別の鼻音 [m]、[n] との繰り返し音 (rumbling [r]・tinkling [t) は、その音の短い楽音的な響きをうまく言い当てている。家族がまだ眠っている静かな部屋の中では、それらの響きがより広がりと余韻をもつ。3つの擬声語は短いながら、室内のそんなイメージを伝える働きをしている。

風が烈しくなれば、雨の音も大きくなる。同じ章に次のような別の光景がある。

外では風が再び烈しくなり、小屋に雨を叩きつげ、暫くの間トタン板にバシャ(rumbling) という音がした。それから風向きが変わって風は止み、それまでのパラッ (rattling)、ポタッ (tapping) という低い音が消えた。

Tap (ポタッ) には元来「そっと打つ」という含意があるから「低い」がなくても風の弱かったことはわかるが、この場合、rumbleとrattleの強弱、清濁の対比的使い方がおもしろい。雨の流れるさまを象徴的に示す両鼻音r, lにはさまれたmbと辞の対比である([r]・[r])。

烈しい風が雨を小屋に叩きつける濁った鈍い音と弱い風による小さな雨の澄んだ軽い音の差を、余韻を残す鼻音mと濁った音を表わす有声破裂音bとの組み合わせmbと澄んだ音を示す無声破裂音pとの対比で言い分けたのである。先の場合と同じように、室内が静かなだけに雨の音はよけいに、響きの広がりをもつ。

又、同章には、ヒュッ (hiss) を巧く使った光景がすぐあとにある。弟ロニーを起こしてしまったチャーリーがベッドに戻って座る場面である。

チャーリーは汚れた下着でベッドに腰を掛けた。もう1人の弟のジョー二ーは、顔を壁の方に向け、中身の出かけた古い掛けぶとんから刈り込んだ黒い頭だけを見せて眠っていた。雨が家に当たってヒュッと音を立てた。(hissed)。

Hiss (ヒュッ) は短い言葉だが、両摩擦音h, sで雨の叩きつけられる激しいイメージを、短母音iでその速さ、鋭さを象徴している。ラ・グーマは静かな小屋の雰囲気と対照的なそのイメージを短い動詞1語で簡潔に言い当てている。

数えあげればきりがないのだが、ラ・グーマは直接的、感覚的な感じを与える擬声語を駆使することによって、雨に苛まれる人々の実状を鮮明に、聴覚から訴えかけていると言える。

雨は小屋に騒音をもたらすだけではない。雨の湿気が小屋内の悪臭を助長する。じめじめした小屋は一種の臭いの溜り場と化す。そんな臭いに関する1節もある。

室内にも又、臭いがこもっていた。汗、毛布、むっとする寝具の臭いがしみこんで、どこからともなくすえた食べものとこもった湿気、それに濡れた金属の悪臭が漂っていた

それは貧乏の臭いであり、スラム街の別の象徴的存在でもある。哀しいことに、小屋の住人たちはその臭いが気にならないほど慣れてしまっている。

第1章でラ・グーマが視覚に訴えているとすれば、第2章では聴覚と嗅覚に直接訴えかけていることになる。

雨・雨・雨・・・・・・父親の臨終、2つの手入れ、キャロラインの出産、ロニーのスージィ惨殺など、既に触れたように主だった事件ではすべて雨が降っていた。

例えば、フリーダの小屋の手入れやキャロラインの出産では、雨がフリーダや子供たち、またキャロラインの、それぞれの不安を助長する一因となる。

そして、裸同然の姿で引き立てられて行く場面、スージィ惨殺の場面においては、状況の苛酷さが雨によって増幅されている。

終章 小屋・・・・・・第2章と同じ書き出しで始まる第28章もやはり雨で終わる。灰色の世界である。火事で2人の子供を亡くしたフリーダを今は亡き父親のベッドに休ませて、母親とチャーリーがやさしく慰める。

ある友人のことを思い出しながらチャーリーはフリーダに語りかける。

ある時あいつは、人間は大抵ひとりの時に問題を起こすもんだ、というような意味のことを言った。それが今にピッタリかどうか分からない。そのことを俺がはっきり解っているかどうかもわからない。でも、あいつの頭にゃ、いいことが一杯詰まってたと思うよ。

あいつの言うように、人は独りではやってけないのさ。力を合わせなきゃ。あいつは正しかったと思うよ。かしこい奴だった。

外では烈しい嵐が吹き荒んでおり、その様子をラ・グーマは次のように描く。

雨は土台を掘り起こし、表面の土をさらった。そして継目が口を開け、外の壁が騒々しい音を立てた。家はたわんで倒れそうになり、歪んだひし形に形を変えた。雨は庇のところで、ゴボゴボ、ブクブタ、タツタツと音を立て、天井に沿って水銀のように流れた。下では、貧しい人々が吹いて缶に火を起こし、容赦ない雨のなか、悪寒に震えてうずくまり、歯をガタガタ鳴らせながら、肩を寄せ合って暖を取った。

吹き荒ぶ外の嵐はアパルトヘイト体制を死守する白人政権の暴挙を連想させる。又、土台を掘り起こされ、倒れそうになりながらも嵐に耐える小屋の姿は、白人でない人々の社会的立場を暗喩する。その小屋の中で寒さに震えながら肩を寄せ合って暖を取る光景は、アパルトヘイトの嵐の中で何とか生きのびている南アフリカの人々の姿の象徴でもある。

ラ・グーマは雨のイメージをうまく利用して、視覚から、聴覚から、そして嗅覚から直接的に読者の感性に迫っている。

ラ・グーマの思い

世界に現状を知らせなければという作家としての自負と、歴史を記録して後世に伝えなければという同胞への共感からラ・グーマは『三根の縄』を書いた。62年から63年にかけてのことである。以来、4半世紀の歳月が流れたにも拘わらず、現状は基本的に何ら変わってはいない。

昨年の春に来日した、マンデラの同僚オリバー・タンボ現ANC議長は、63年モシで開かれた第3回アジア・アフリカ人民連帯会議で日本代表団に申し入れたと同趣旨の内容を日本各地の講演で訴えた。

今春開設された宮崎県立図書館に設けられた<国際コーナー>には、東京にある南アフリカ観光局 (South African Tourism Board) 寄贈の本や地図が並べられている。すばらしい「南アフリカ共和国」を強調する写真入りの美しい装丁で、20数年前にラ・グーマが雨のイメージを用いる動機となった政府の観光宣伝用と同じ類のものである。

84年から3年余り、記者としてヨハネルブルグに在駐した伊高浩昭氏は『南アフリカの内側』の中で次のように記している。

白人政府は1955五年、ケープタウンを中心とするケープ西部の商工業地帯を、カラード雇用優先地域に指定した。雇用主は、カラード労働者を補充できない場合に限って黒人を雇うことが認められた。この地域での黒人用住宅の建設は同年、中止された。

それから20年後の70年代半ばには、20万人を越える家のない黒人たちがケープタウン郊外に住みついていた。この事実を背景にして、81年に「不法居住者」問題が改めて浮き彫りになった。

ケープタウンの東方20キロの荒地に、ダンボール、ナイロン、トタン、木の切れ端などで掘立小屋が立ちはじめた。小屋はキノコのように次々に現われ、いつしか荒地を埋め尽くしてしまった。81年7月のこと、荒れ地の名はンヤンガ。

『三根の縄』の中に描かれたスラム街の再現である。かつてラ・グーマによって描かれた世界が、現にそのまま南アフリカで繰り広げられているのだ。

ラ・グーマは次の1節で『三根の縄』を終える。

それから暫く、チャーリーは家の屋根や壁に激しくはね返る雨にじっと耳を傾けていた。そして、台所の方へ行き、止め金を引いて、戸を少し開けた。サッと風が吹き込み、雨がまともに顔に当たった。

チャーリー・ポールズはそこに佇んで降り頻る雨をながめていた。雨は地面をたたきつけていた。外の光は灰色をして、雨が心臓の鼓動のように絶え間なく降っていた。チャーリーが雨を見上げた時、驚いたことに、鳥が一羽、継ぎはぎだらけの小屋の屋根の間から、頭をまっすぐ、まっすぐにして、空の彼方めざして、突然飛び立って行った。

激しい雨のなか、大空に向かって鳥が飛び立つ印象的な締め括りは、チャーリーのその後の成長を暗に灰めかす。それは、極めて厳しい状況のなかでさえ、力を合わせて「三根の縄」の世界を築き上げれば必ず何とかなるさ、というラ・グーマ流の楽観から生み出されたものである。そこに絶望はない。

かつて「あなたにとって写実的表現とはどんな意味を持っていますか」と聞かれた時、ラ・グーマは次のように答えた。

自らの観点を投影する流儀を自分で選ぶ創作において、作家は好きならどんな手段でも選びます。私にとって写実的表現とは単なる現在の投影ではないのです。その進展状況の中で写実的表現を見るべきです、写実的表現には原動力が含まれています、活力や様々な直接的反応とつながりがあります。写実的表現によって読者に真実を確信させ、何かが起こることをほのめかす必要性があります。その目的は人の心を打つことなのです。

すべての政治活動を禁じられても怯むことなく、マンデラやビコとは違った局面で、その理想のために、ラ・グーマは自らの命を燃やし続けた。

「三根の縄」の世界は、単なる南アフリカだけの問題ではない。国を越え、時代を越えて、ラ・グーマのその思いは「人の心」を打つ。

「三根の縄」の貴さを言葉にくるんで残していったラ・グーマ。私たちはその魂の叫びを引き継いで、後の世に伝えていきたい。(1988年10月19日)

*昨年10月のウォルター・シスルらについで、本年 (1990) 2月に、ネルソン・マンデラは釈放されました。

「ネルソン・マンデラが釈放された日」と題して稿を改めたいと考えています。

リボニアの裁判については野間寛二郎氏の『差別と叛逆の原点』(理論社、1969年) に負うところが多く、記して感謝したいと思います。<終>(宮崎医科大学講師・アフリカ文学)