2020年 5月 21日 - Posted by kei - 0 Comments

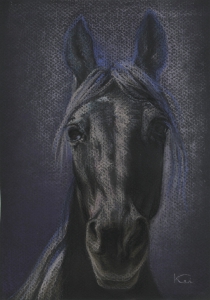

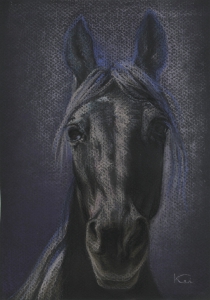

私の絵画館:「ジプシー」(小島けい)

季節は冬から春に、そして初夏の装いへと静かに着実に移りかわっていますが、人の世界だけはずっと雲がかかったようなすっきり晴れない日々が続いていますね。

かくして私も、<唯一の救い>のような感じで毎週牧場通いを続けています。

例年ならば、三月末から四月五月と太陽の日ざしがまぶしい宮崎には多くの人が訪れて、ホテル<シーガイア>のすぐ横にある<うまいる>(牧場の支部?)の馬たちはお客様をのせて大忙しのはずですが。

今年は主要メンバーのジプシーも、しばらく前からずっと牧場の方にもどしてもらってのんびりとすごしています。おかげで私は、しばらくぶりに大好きなジプシーに乗せてもらえて、ハッピー!というわけです。

ジプシーは今年26歳の牝馬(ひんば)で、牧場が開かれてすぐやってきた馬です。

乗馬を始めて間もない頃に私はジプシーの絵を描き、それをオーナーのメグさんにさしあげました。

後で彼女から<あの絵を見た瞬間、鳥肌が立ちました!>と聞き、びっくりしましたが。

実は、ジプシーを初めて牧場に連れてきた夜、まだ整地もされていない荒れた原っぱだった広馬場に解き放ったそうなのですが。その時の月の光の中で走るジプシーと絵のジプシーとがピッタリ重なった!というのです。

何も知らずに描きましたが、そんな偶然もあるのだなあ・・・・と、不思議に思ったものでした。

私が今まで牧場で一番お世話になった馬がジプシーです。けれど調教がよくできていて、人が安心して乗れる信頼できる馬なので、何年か前に<うまいる>ができてからは、ほとんどシーガイアの方に常駐することになりました。どんなお客様でも彼女になら安心してまかせることができるからです。

それでもジプシーにとって大変なこともありました。外乗で海辺を走っていたとき。砂浜に流れついていた木片が跳ねてジプシーの胸につきささりました。けれどジプシーは騒ぐこともなく、走り続けたのです。

お客様が下りた後、スタッフが血を流しているジプシーを見て、初めてケガに気付いたそうです。きっとひどく痛かったにちがいないのに、あばれたり、続けて走るのをイヤがったりせず、ずっとがまんしていたと思うと、涙がでそうになります。

そんなに乗せている人の言うことをきかなくてもいんだヨ!と、言ってあげたくなるような馬なのです。

結局、そのケガは完治するまで思いのほか長くかかってしまいました。一応、つきささった木片は、最初の治療で取り出せたと思われたのですが。いつまでもキズ口が治らず、再度調べ直したところ、木片のかけらの一部がまだ体の中に残っていたのでした。

今ではすっかり元気になりましたが、軽い合図でも一生懸命走ってくれるので、少し走っては木陰でちょっと一休みして、そしてまた走る。ジプシーも私も<お年>ですので、お互いに疲れすぎないように気をつけながら、末長く一緒にすごせたらいいなあ・・・・と、明日の乗馬を楽しみにしている私です。

2020年 4月 20日 - Posted by kei - 0 Comments

小島けいのジンバブエ日記10回目:「10月3日(晴れ)最後の晩さん」(小島けい)

「続モンド通信17」(2019年4月20日) に収載。

今日、私たちはハラレを発ちます。

パリに持っていく荷物を詰め、ゲイリーたちにハラレで買った物を全て譲り、一生に一度の思い出に彼らをお風呂に入れてあげ、各部屋をもと通りにしなければいけません。それらをすませてから、アレックスたちと一緒に、楽しくお別れの食事会をするつもりでした。

ところが、明日帰国予定の家主が、午前11時過ぎ突然帰って来ました。まず空港からの電話で、冷蔵庫の冷凍室が一杯になるくらいのフランスパンを買いに、ゲイリーをパンの店まで走らせました。

次に、夜の飛行機に備え少しでも子供たちを寝させたい、と思っている午後2時すぎ、急に家主が庭に現われました。(いつものようにゲイリーに門を開けさせたのです。)典型的なこの国に住む白人の老婆でした。穏便にすませようとタマさんは、<私たちの出発した後午後七時以降に来てほしい>、と手紙を書きました。直接会えば喧嘩になりかねないからです。ゲイリーから手紙を受け取った家主は、タクシーを呼ばせて、タクシーの到着を待っている間中、庭の中を点検して回りました。自分の留守中に、得体の知れないアジア人に荒らされたり壊されたりしたところはないか?と疑っている様子がありありでした。

その後一応家主は引きあげましたが、老婆の出現で現実に引きもどされたゲイリーの表情はこわばったままですし、部屋の修復も、最初に台所の小さなスプーンに至るまでぶ厚いリストを作って渡されているので、なかなかの作業です。

借家

借家

家主の一日早い帰国という予想外の出来事で、時間的にも精神的にもよけいにバタバタしましたが、午後5時40分に大幅に遅れていたアレックスとジョージが、チキンのテイクアウトを運んで来てくれました。ようやく、慌ただしいなかにもなごやかに、お別れパーティです。

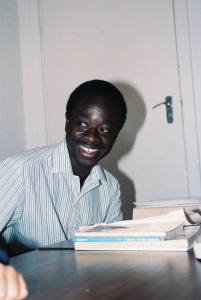

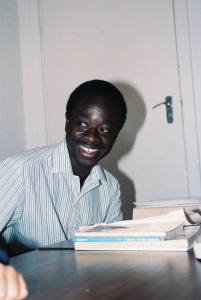

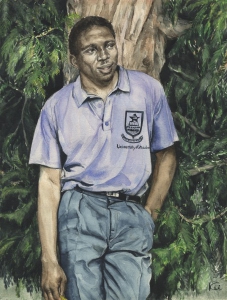

アレックス

ところがその少し後、食事の最中に、タクシーが止まり再び家主が門の前に立ちました。タクシーが門を開けろ!という合図の警笛をならしています。途端にゲイリーの顔に恐怖が走ります。この国では黒人は家の中に入る時、玄関で裸足になって入らねばなりません。土足で、しかも居間で、私たちと一緒に食事をしている光景をもし庭からでも見られたら、即刻首にされるに決まっています。

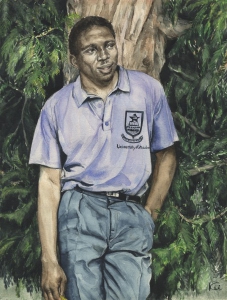

ジョージ(小島けい画)

ジョージ(小島けい画)

相方はとっさに判断して、いつものようにゲイリーに門を開けさせずに、自分で門に走りました。そして開けないまま門をよじ登って外側に降り、門の前に立ちふさがりました。そこで”出発まで庭で待ちたい”という老婆と”今日まで借りているのだから、出発した後で来るべきだ”と押し問答です。私たちは居間で、どうなることかと固唾をのんで様子を窺っていました。それはしばらく続きましたが、とうとう最後に、彼が大声で怒鳴り、やっとのことで老婆を追い返しました。

門

しぶしぶ引きあげたとは言え、彼女は何時またもどって来るかわかりません。迫ってくる出発の時間と大きな不安。おまけに、予約した時間よりも大幅に早くタクシーが2台到着です。運転手たちには待ってくれるよう頼むしかありません。そうした混乱のなか、みんなは食事の残りを詰め込むように食べ終わり、慌ただしい<最後の晩さん>は終わりました。それでも出発前には、以前から約束していた<花火>だけはきっちりしました!

心に描いていた<ゆったりした楽しい食事会>とは程遠い、混乱のなかでの最後の食事会で、想いは乱れたままですが、ぎりぎりの時間となり、もうお別れです。抱き合い泪するゲイリーたちと私たち。”タテンダ(ありがとう)”という言葉しか言えません。

ゲイリーたち

空港まで送ってくれるアレックス、ジョージと、私たち家族4人は、4つの大きなトランクを積み込み、二台のタクシーで出発です。ジャカランダの花で全体が薄紫に染まる街が、夕闇と泪でかすんでいきました。

ジャカランダの街

2020年 4月 20日 - Posted by kei - 0 Comments

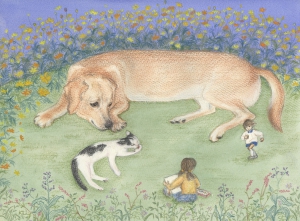

私の絵画館:「てんちゃんとつゆちゃんとネモフィラ」(小島けい)

このところ、先の見えない毎日が続いておりますが、皆様いかがおすごしでしょうか。そして、犬ちゃんや猫ちゃんたちも、みんな元気ですか。

こちらは(正確には実情はわからないままに)全般的には、ゆるーい感じで時間が流れています。

それでも一応は、公民館でのジャズダンスの教室はお休みとなり、私は運動のため毎週のように牧場に通っています。

自転車で片道一時間。牧場で一鞍(約30分)乗って、帰りはまた自転車で一時間。なかなかの運動量です。けれど、牧場で馬・犬・猫・山羊たちに会い、帰りの田んぼ道できんぽうげやアザミを摘んで帰る。この普段通りのなにげない時間が、今の私には、ひとしお大切なひと時になっています。

これからどのようになってゆくかは全くわかりませんが。皆様と元気にお会いできる日を心待ちに、できる限り穏やかな気持ちで、絵を描き続けてゆけたら…と思っております。

てんちゃんとつゆちゃんとネモフィラ

2008年4月24日、元のら猫のアリスは家で5匹の子供を産みました。

アリス(パステル)

その中で一、二を争う美人猫が、当初さやちゃんMちゃんと呼んでいた猫たちでした。

この二匹は後に優しいご家族と出逢い、今も楽しく元気にすごしています。

毎年、年賀状で様子を知らせて下さっていましたが。本当に有り難いご縁で、感謝の気持ちを改めてお伝えしたいと、昨年二匹の絵をかかせていただきました。

美しい猫たちですので、やはり美しい花と一緒に描きたい!と思い、淡いブルーの<ネモフィラ>を選びました。

それがこの絵です。

昨年末絵をお送りしたところ、しばらくたって<ずいぶんとお礼が遅くなりましたが・・・・>と、かわいいミニアルバムが届きました。

そこには、てんちゃん(さやちゃん)とつゆちゃん(Mちゃん)の他に、同居しているまめちゃんとチーちゃんの写真もありました。残念なことに、唯一の男の子だったまめちゃんは<昨年天国に旅立ってしまいました>とありましたが、4匹とご家族のほほえましい日常のお写真が、絶妙なコメントとともに飾られていました。

このような素敵で心のこもったアルバムを作るには、ずいぶんの手間と時間がかかっただろうと思われました。

アルバムを何度も見なおしながら、二匹の絵をほんとうに喜んでいただけたのだなあと実感し、いつものことですが、仕上げるまでの大変さがすうっと後ろに遠ざかってゆきました。

アリス(水彩)

2020年 3月 20日 - Posted by kei - 0 Comments

9月26日 自転車泥棒

帰国を1週間後にひかえ何かとせわしない土曜日の早朝、ゲイリーたちの騒ぐ声で目が覚めました。二台の自転車が明け方盗まれたのです。

ゲイリーとデイン

自転車は門から真っすぐ進んだつきあたり、一番奥にあるガレージにいつも置いていました。そこへ行くには、私たちが寝ている三つの寝室のすぐ横を通らねばなりません。けれどゲイリーとグレース以外の黒人には必ず吠えるデインが、昨夜は一吠えもしませんでした。そのためガレージの横の部屋で寝ていたゲイリーたちも、全く気付かなかったのです。日時も、帰国が七日後に迫った金曜の夜です。私たちは自転車をゲイリーたちにあげるつもりでしたが、普通なら、自転車店に売り渡す直前です。これらから、私たちが帰国する日を知っていたメイドのグレースの関与はほぼ確実のようでした。

突き当たりがガレージ、右手が寝室

実は、私たちは八月末でグレースにやめてもらいました。もともと彼女が要求した賃金は通常の数倍でした。またこれも後でわかったことですが、徒歩で通っているにもかかわらず往復のバス代も請求しました。

<高いなあ・・・>とは私たちにもわかりましたが、もめるのがイヤで、言われた通りの金額を払いました。

にもかかわらず彼女は三日目くらいから、次々と様々な要求をし始めます。家主のスイス人の老婆がメイドにそんなことをしたとは考えられませんが。まず<10時にお茶がほしい>といわれ、紅茶と砂糖を出しました。砂糖ツボの砂糖は、その度に全て無くなりました。さらにはお茶だけでなく<パンとバターもほしい>と続き、パンとバターを出すと、バターも毎回ごっそり無くなりました。

食べるのはパンなのかバターなのか?!と思いながらも、きっと家で待つ子供たちへのおみやげなのだろうと考え、黙って出し続けました。それでも小さな要求にはどめがかからないので<要求はまとめて聞こう>というと一応大人しくなりましたが、かわりに小さな物が無くなるようになりました。

グレースが私たちの寝室を掃除している時ポケットの中に何かを入れているのを、娘が目撃したこともあります。けれど私たちは、鏡台の引き出しにもすべて鍵をかけるこの国の習慣には、なじむことができませんでした。神戸で買ったお気に入りの私のサングラスも、いつのまにかなくなっていましたが、現場を見ていないので問いつめることはできません。<ふつうに>置いていた私たちの方が悪いのでしょう。

慣れない外国暮らしで、日々疲れがたまって来ていました。そうした状況で、家の中でまで神経を張りつめるのは、正直これ以上堪えられませんでした。

運悪くその日はたまたまグレースが弟をつれて来た日で気の毒でしたが(私たちの神経も限界でしたので)少しお金を多めに渡して<私たちの滞在中はいったん今日でやめてほしい>と話をしました。原因はグレースにありましたが、精悍な顔つきの青年にはひどく屈辱的な出来事で、深く傷ついたに違いありません。帰り際に見せた青年の憎しみの目は、今も忘れられず、苦い思いが残っています。

ハラレで自転車は貴重品です。乗る練習までしていたゲイリーとフローレンスは、大変な落胆ぶりでしたが、私たちはむしろ、誰にも怪我がなくてよかったと、胸をなでおろしました。

自転車に乗るゲイリー

と同時に、私たちはあくまで短期滞在の外国人なのだ、という現実を思い知らされました。片言のショナ語を覚え、大学でも小学校でもいい関係が出来てきた。そう思い始めていた時だけに、背すじを冷たいものが走り、ふと我に帰りました。

出発まで一週間ですが、自転車だけですむだろうか。街なかで何らかの被害にあわないのは珍しい、といわれていた私たちですが、いつも誰かに見張られているような不安を覚え、夜ちょっとした物音でも、目覚めるようになりました。

その得体の知れない緊張感は、この国を離れるまで続きました。

フローレンス(小島けい画)

2020年 3月 11日 - Posted by kei - 0 Comments

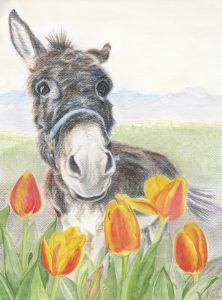

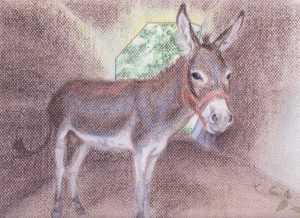

パオンちゃんとチューリップ

→「続モンド通信16」(2020年3月20日)に収載。

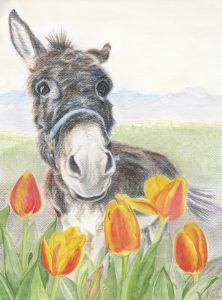

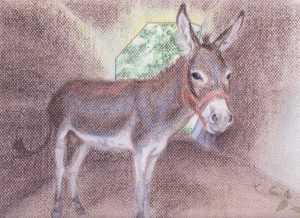

ロバのパオンちゃんとの出会いは、15年前私が乗馬に通い始めた牧場で、でした。

ほんとうは<ランディ>という素敵な名前を持っていましたが、<パホ・パホ・パオーン!!>と、とてつもなく大きな声でなくことから、私が勝手に<パオンちゃん>と呼びはじめ、そのうち牧場のオーナーやロバ主さんまでもが、パオンちゃんと呼ぶようになりました。

小さな牧場では近所迷惑で、牧場のはずれのトンネル(高速道路の下)につながれていましたが、しばらくして、阿蘇高原の大きな牧場に移りました。

何年か後、大空に近い広大なパノラマのなかで人気者になっていたパオンちゃんと会いました。この絵は、その時のことを思い出して描きました。

今も元気で草を<はむ・はむ>してくれているといいなあ・・・・と思います。

ロバのパオンちゃんとの出会いは、15年前私が乗馬に通い始めた牧場で、でした。

ほんとうは<ランディ>という素敵な名前を持っていましたが、<パホ・パホ・パオーン!!>と、とてつもなく大きな声でなくことから、私が勝手に<パオンちゃん>と呼びはじめ、そのうち牧場のオーナーやロバ主さんまでもが、パオンちゃんと呼ぶようになりました。

小さな牧場では近所迷惑で、牧場のはずれのトンネル(高速道路の下)につながれていましたが、しばらくして、阿蘇高原の大きな牧場に移りました。

何年か後、大空に近い広大なパノラマのなかで人気者になっていたパオンちゃんと会いました。この絵は、その時のことを思い出して描きました。

今も元気で草を<はむ・はむ>してくれているといいなあ・・・・と思います。

ロバのパオンちゃんとの出会いは、15年前私が乗馬に通い始めた牧場で、でした。

ほんとうは<ランディ>という素敵な名前を持っていましたが、<パホ・パホ・パオーン!!>と、とてつもなく大きな声でなくことから、私が勝手に<パオンちゃん>と呼びはじめ、そのうち牧場のオーナーやロバ主さんまでもが、パオンちゃんと呼ぶようになりました。

小さな牧場では近所迷惑で、牧場のはずれのトンネル(高速道路の下)につながれていましたが、しばらくして、阿蘇高原の大きな牧場に移りました。

何年か後、大空に近い広大なパノラマのなかで人気者になっていたパオンちゃんと会いました。この絵は、その時のことを思い出して描きました。

今も元気で草を<はむ・はむ>してくれているといいなあ・・・・と思います。

2020年 2月 20日 - Posted by kei - 0 Comments

私の絵画館:「ニモ No. 1」(小島けい)

この絵は、知人の家に保護された<ニモ>が子猫の時に描いた3枚のうちの1枚です。とても気に入っているのですが、今までのカレンダーの中には入れていません。なぜなら縦長ではないからです、

毎年作っている<私の散歩道「犬・猫・ときどき馬」>は、小さな縦型のカレンダーですので、絵はどうしても縦描きになってしまいます。

昨年の個展で、毎年見に来て下さる私より十歳年上の方が<この絵、いいね>とポツンと言われました。ご自身も絵を描かれるこの方は、一昨年も<こう言っては何だけど、昨年よりレベルが上がったね>と言って下さいました。

一年間ずっと一人で描き続ける私には、個展でのこんな一言が、むしょうに嬉しくて、励みになります。

この文章を書きながら、四角のこの絵ならいつかカレンダーの表紙になってもらうのもいいかなあ・・・・?と思いはじめたりしています。

2020年 2月 19日 - Posted by kei - 0 Comments

2 小島けいのジンバブエ日記8回目:「9月17日(快晴)ルカリロ小学校」(小島けい)

<ジンバブエ>は南半球に位置します。そのため8月が学校の冬休みです。

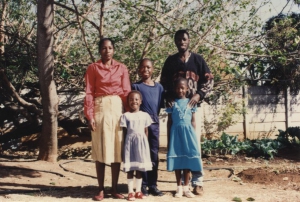

ゲイリーの三人の子供たちは、休み中お母さんのフローレンスと一緒にハラレにやってきました。そして一夏(一冬?!)、私たちの子供(二人)と楽しく遊んですごし、九月の新学期に間にあうよう田舎に帰って行きました。

私たちは9月から学校にもどったウォルターとメリティに会うため、大きなバンを借り、ゲイリーの田舎の「ムレワ」を訪問しました。

土埃の舞うムレワのショッピングセンター(日本のように建て物があるわけではなく、赤茶色の土の広場の両側にいくつも店が広げられているという場所です。)からでこぼこの細い道をたどると、ゲイリーの家に着きます。さらにもっと奥の丘の上に、二人の通うルカリロ小学校がありました。 若いジャカランダの木が二本、入口あたりにアーチのように植えられていて、その向こうに小さな建物がコの字型に建っています。

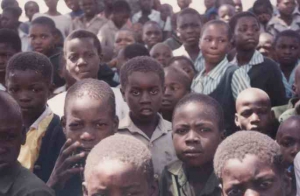

車が止まると、中から一斉に子供たちが、その後から先生たちが飛び出して来ました。そして、差し出される手、手、手。握手ぜめです。

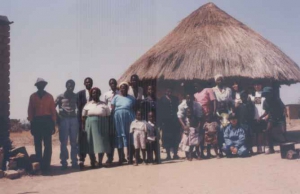

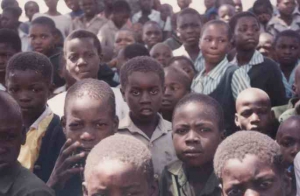

ルカリロ小学校の子供たち

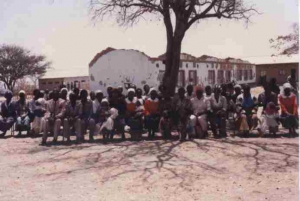

資金不足のために床や壁や屋根のない校舎を見学した後、広場で盛大な歓迎会です、私たちは村を訪れた初めての外国人なので、村人たちも三三五五集まってきました。

村人たちも総出です

アフリカ特有のダンスから始まり、クラス毎の合唱、英詩の暗唱と、会は延々と二時間以上続きました。最後は「イシェコンボレリアフリカ」の大合唱。それに対し、相方がお礼の言葉を述べて、会は終わりました。

音楽の先生と歌う女子生徒たち

けれどその後には、各クラス、さらには全体の記念撮影が待っていました。この国では、ショナ人たちが写真を撮る機会は、ほとんどありません。彼、<迷カメラマン>の大活躍です。

ほぼ300人全員での記念撮影

撮影会の後、ゲイリーの家にもどりました。幾つものインバ(小屋)で出来た彼の家から、遥か向こうの山裾までがゲイリーの土地です。つい百年前までは、この土地で自給自足の生活が可能だったそうです。

1980年に独立はしたのですが、白人優位の経済機構は変わらず、ほとんどのショナ人は以前と同様に、街へ出稼ぎに行かなければ暮らしていけなのが、現状です。

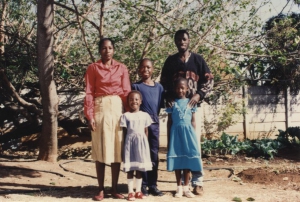

ゲイリーの家族といっしょに

丘を背景に、子供たちいっしょに

2020年 1月 25日 - Posted by kei - 0 Comments

小島けいのジンバブエ日記7回目:「8月25日ボローデール行き」(小島けい)

借家の玄関口

アフリカでは毎日<ふつう>に食べることが、なかなか大変です。ホテルに滞在せず、車を運転しない私たちにはなおさらです。

公の交通手段はほぼ無いものと思って下さい、とはハラレに来る前から聞いていました。けれども度重なる手続きや買い物に、いろいろお世話になっているハラレ在住の吉國さんの奥さんに、頼ってばかりもいられません。そこで自転車を二台購入しましたが、戦前の日本にあったような(?)、ペダルを懸命にこいでも思うようには進まない自転車では、どうしようにもありません。

ある日、少し勇気を出して、なかなかつながらない電話で、何とかタクシーを呼んでみました。街なかまで約十五分、三百円程度。運転手はみんな、人のいいショナ人です。ドアが閉まりにくかったり(きっちり閉まらない場合も、そのまま走ります)、窓ガラスが割れてギザギザだったり。ちょっとスリルはありますが、少し慣れれば、私たちには結構便利な乗り物でした。

日常の食料品はほとんど、自転車で20分ほどのショッピングセンターでかろうじてすませますが。限られた材料でメニューがまんねりになると、食欲も体力も落ちてしまいます。そこで、ちょっと遠くの白人街にある高級ショッピングセンター「ボローデール」まで、出かけてみることにしました。

今日の運転手も気持ちのいいショナ人です。場所を言うと地図で確認して、さあ出発。お昼はおいしいイタリア料理だ!と話題も弾みます。

が、どうも途中から様子が変です。前に吉國さんの奥さんに連れて行ってもらった道とは、明らかに違います。目的地からどんどん離れていくようなのです。そして運転手の顔にも、不安の色が浮かんできました。

何度も頼みこんでようやく、彼は人を見つけて道を尋ねてくれました。やはりずいぶん方角が違っていたようです。

借家の前の道路

借家の前の道路

そこで車はUターンしましたが。ほっとしたのもつかの間、また予想に反する方向に向かい始めます。こうなっては私の勘をを頼りに、かなり強い口調で指示するしかありません。そうこうして、通常の何倍もの時間をかけて、やっとのことでボローデールに着いた時には、運転手はじめ全員がぐったり疲れていました。

帰りは、食事と買い物の時間を考え、三時間後にこの場所に来てくれるように頼みました。

ところが、ゆったり楽しんだ三時間後、約束の場所にタクシーがいません。また、まっ青です。1台の公衆電話もバスもない白人街では、帰る方法が全くありません。

あせる気持ちをおさえながら、必死で手分けして探しまわったあげく、少し離れた広場に一台のタクシーを見つけました。その無線を借りてタクシーを呼んでもらおうと中をのぞくと、例の運転手が深く眠りこんでいます。彼は街へもどらずに、ずっとここで待っていてくれたのでした。

”まいったなあ”とつい微笑んでしまうしかないような、アフリカの「ミスター運転手」でした。

近くのショッピングセンターに行く途中で

2020年 1月 24日 - Posted by kei - 0 Comments

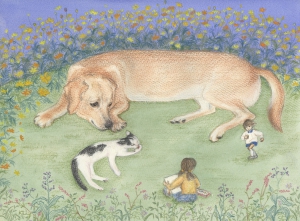

私の絵画館:「三太とノアと子供たち」(小島けい)

この絵をいつ描いたのかは、はっきりしません。

いつものポーズで横たわり、優しくみんなを見ている犬の三太は、13年前に亡くなりました。お気楽に毛づくろいをしている猫のノアは、3年前に見送りました。

ノアは渋谷の中央郵便局の前で泣き叫んでいるのを、娘に保護されました。生まれてまもない状態だったとか。そしてある春の日、宮崎に帰ってきた娘のコートの胸元から、何の前ぶれもなくちょこんと顔を出しました。それが、三太とノアの新しい生活の始まりでした。

絵の中のノアは、まだ幼くて細身ですので、きっとその衝撃の出合いからそれほど時間をおかずに、この絵はできたのだろうと思います。

<人のいい>三太は、やんちゃ盛りの子猫のノアに何をされても怒りませんでした。熟睡中に突然耳をガキッ!とかまれたりと大変なこともありましたが。それでも新しい家族を迎えて、三太も楽しかったのではないかしらんと、この絵を久しぶりに見て思いました。

2020年 1月 24日 - Posted by kei - 0 Comments

あけまして おめでとうございます。

本年もどうかよろしくお願い申し上げます。

遠い以前から繰り返されてきた昨日から今日に変わることが、どうしてそんなにおめでたいの?と肩ヒジ張っていた時代も、確かにありましたが。

今や「ふつう」に昨日が終わり「ふつう」に今日が始まる。ましてそれが、人も猫たちも何とか元気でむかえられるなら、それほど有り難いものはない、と思います。

亡くなった母は、元日の朝起きていくと、いつもより少し上等の着物にまっ白な割烹着を着て、改まって<あけましておめでとうございます>と、子供の私にも丁寧に挨拶をしました。

その母の思いが、この頃ようやくわかるようになりました。

わかることは、いつもそんなに遅すぎるのですが。