概要

横浜の門土社の「メールマガジン モンド通(MonMonde)」に『ジンバブエ滞在記』を25回連載した21回目の「ジンバブエ滞在記21 ツォゾォさんの生い立ち」です。

1992年の11月に日本に帰ってから半年ほどは何も書けませんでしたが、この時期にしか書けないでしょうから是非本にまとめて下さいと出版社の方が薦めて下さって、絞り出しました。出版は難しいので先ずはメールマガジンに分けて連載してはと薦められて載せることにしました。アフリカに関心の薄い日本では元々アフリカのものは売れないので、出版は出来ずじまい。翻訳三冊、本一冊。でも、7冊も出してもらいました。ようそれだけたくさんの本や記事を出して下さったと感謝しています。連載はNo. 35(2011/7/10)からNo. 62(2013/7/10)までです。

本文

ツォゾォさんの生い立ち

ツォゾォさんがアメリカでの誘いを断って、ジンバブエに戻ったのは生まれ育った国のためです。そして、いたずらっぽく笑いながら「独立戦争で国と深く係わり過ぎてしまいましたよ。」と付け加えました。

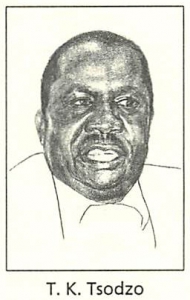

副学長補佐になってからますます忙しくなったにもかかわらず、ツォゾォさんは嫌な顔ひとつ見せずに、わざわざ細切れな時間を割いて、毎回私のインタビューに応じてくれました。

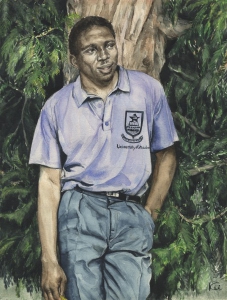

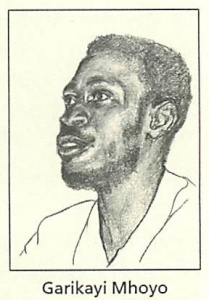

ツォゾォさん(小島けい画)

ツォゾォさんが生まれた1947年は第2次大戦が終わった直後で、欧米諸国は自国の復興に追われて、アフリカの植民地どころではなかった時期です。アフリカ諸国では、ヨーロッパで学んだ知識階級を中心に、独立に向けての準備が着実に進められていました。ツォゾォさんは国の南東部にあるチヴィという都市の近くの小さな村で生まれています。その村からグレートジンバブウェのあるマシィンゴまで200キロ、国の中央部に位置する都市グウェルまで150キロ離れていて、第2次大戦の影響をほとんど受けなかったそうです。

広大なアフリカ大陸です。隅々にまでヨーロッパ人の支配が行き届いていたわけではありません。私たちがルカリロ小学校を訪れた初めての外国人だったのも頷けます。

ヨーロッパ人の侵略によってアフリカ人はそれまで住んでいた肥沃な土地を奪われ、痩せた土地に追い遣られていましたので昔のようにはいきませんでしたが、それでもツォゾォさんが幼少期を過ごしたチヴィの村には、伝統的なショナの文化がしっかりと残っていたそうです。

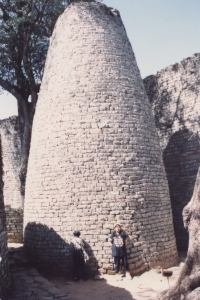

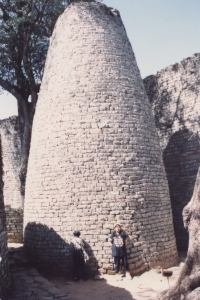

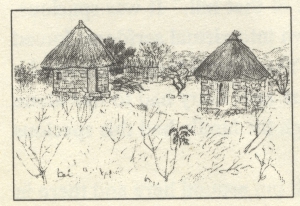

サハラ砂漠以南の他の地域でもよく似た統治形態をとっていたようですが、ジンバブエも、同じ祖先から何世代にも渡って別れた一族が一つのまとまった大きな社会(クラン)を形成していました。15世紀に栄えたモノモタパは、他の小さなクランを支配して出来た最大のクランでした。グレートジンバブエなどの遺跡は、外敵から身を護るためのものではなく、そのクランの富や威信を示すための建物であったと言われます。

長女と長男、グレートジンバブエで

一族には、当然、指導的な立場の人がいて、その人が中心になって、村全体の家畜の管理などの仕事を取りまとめていました。ツォゾォさんはモヨというクランの指導者の家系に生まれて、比較的恵まれた少年時代を過ごしたと言います。

村では、12月から4月までの雨期に農作業が行なわれます。野良仕事に出るのは男たちで、女性は食事の支度をしたり、子供の面倒をみるほか、玉蜀黍の粉をひいてミリミールをこしらえたり、ビールを作るなどの家事に専念します。女の子が母親の手伝いをし、男の子は外で放し飼いの家畜の世話をするのが普通でしたので、ツォゾォさんも毎日学校が終わる2時頃から、牛や羊や山羊の世話に明け暮れたそうです。

4月からは、男が兎や鹿や時には水牛などの狩りや、魚釣りに出かけて野性の食べ物を集め、女の子が家の周りの野草や木の実などを集めたと言います。

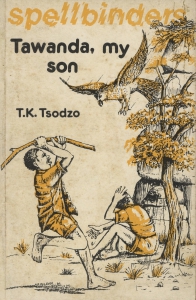

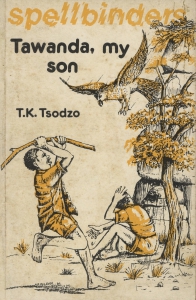

夜になると集まって、女の子はおばあさんから、男の子はおじいさんから、色々な話を聞いて楽しいひと時を過ごします。ツォゾォさんのおじいさんはとても話が上手だったそうで、「第1作『わが子、タワンダ』は、そのとき話してもらったおじいさんの話が、実は下地になっているんですよ。」とツォゾォさんが話してくれたことがあります。

『わが子、タワンダ』

年令の高い年頃の男女は、お年寄りに教えられて、踊ったり歌ったりしながらの、言わば集団見合いのようなゲームをやって、自分に相応しい相手を見つけたそうです。演劇の授業で見た、準備体操代わりのあの踊りも、小さい頃から教えられてきた伝統的な踊りの一つなのでしょう。ショナの社会には、伝統的に子供たちを全員で育てるという意識があり、大人は誰隔てなく子供たちを「わが子」(マイサン)と呼ぶそうです。ツォゾォさんの第1作の英語版の小説『わが子、タワンダ』のわが子も、その言葉です。共同社会の絆が、それだけ深かったということでしょう。(ツォゾォさんには、小・中学生用のテキストから戯曲と小説をあわせて、22冊の著書があります。学生時代に書いた第1作を除いて、すべてがショナ語の著書です。)

当時、学校に通えるアフリカ人は少なく、学校の数もごく僅かで、すべて教会関係の学校(ミッションスクール)でした。学校は無料でしたが、学校に通えるのは、両親がキリスト教徒(クリスチャン)で、教会の学校まで歩いて通学出来るという条件にかなう人だけに限られていました。

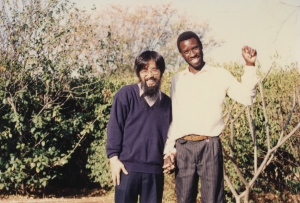

インタビューに応じて下さったツォゾォさん

就学年令は高く、小さい時から学校に行ける人はそう多くはなかったそうですが、それは子供も働き手の一人だったからです。ツォゾォさんが低学年の時には100人ほどの生徒がいて、学校嫌いの生徒がよく逃亡をくわだてたりしたそうです。学校側は生徒に食べ物を出していて、逃げる生徒には「逃げたら、食べ物をやらないぞ。」と脅してつなぎとめる努力もしたということです。「いつの時代でもどこの国でも、本当に学校の苦手な生徒がいるものなんですねえ。」と二人で大笑いをしました。

ツォゾォさんの父親は教育も受け読み書きが出来た上に、教会の有力な会員でもありましたので、村の一軒一軒を回って子供たちを学校にやるように説いて回りました。その甲斐もあって生徒数もだんだんと増えて、5年生の時には生徒が200人以上になっていたそうです。その辺りから学校が有料になりました。現金を払えない人が多かったので、たいていの親は煉瓦を焼いたり、木材を切ったり、運動場の整地をしたりする労働作業で支払いに変えていたと言います。

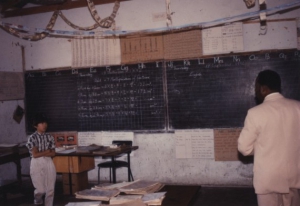

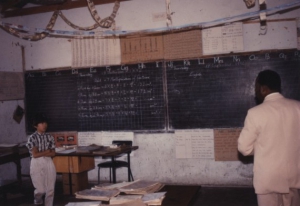

長男と校長、ルカリロ小学校の教室で

教師の多くは白人で、ショナ語を話し、聖書を中心に算数とショナ語と英語が教科として教えられていました。7年の小学校時代を終えて、30キロ離れた中学校に4年間、150キロ西のグウェルの高校に2年間通ったあと、ツォゾォさんは1968年にジンバブエ大学に入学しています。経済的に子供を中学校にやれる親は少なく、入学しても授業料が払えないので退学する同級生も多かったと言います。ツォゾォさんの兄弟はすべて学校教育を終えたそうですが、そういう例は極めて珍しかったようです。

ジンバブエ大学構内(小島けい画)

中学校も高校もオランダ改革派の教会が経営する学校で、白人教師の大半は南アフリカからきた人たちでした。少数のアフリカ人教師もいましたが、当時は人種的な差別の非常に厳しい時代で、制度的にもヨーロッパ人用とアフリカ人向けとがはっきり区別されていましたし、行政の管轄も違っていました。学校は人種別に分けられていましたので、当然、ツォゾォさんの学校には白人、カラード、インド人の生徒はいませんでした。両親がマラウィとザンビアから来て定住していた外国人の生徒が2人だけいたそうです。白人の学校は都市部にあり、建物も立派で、1クラス15人の少人数制でしたが、アフリカ人の場合は、1クラスの人数が45人だったそうです。

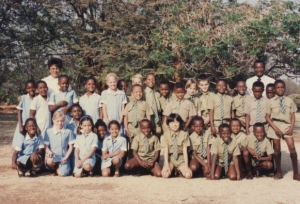

子供たちが通ったアレクサンドラパーク小学校で

ツォゾォさんがジンバブエ大学(当時はローデシア大学と呼ばれていました)に入学した68年頃の社会情勢は非常に緊迫していました。65年にイギリスの意向を無視して一方的に独立を宣言し、強硬に白人優位の政策を進めるスミス政権に対して、アフリカ人側が武力闘争を開始していたからです。アフリカ人と白人との対決姿勢はますます鮮明になり、人種間の緊張は高まっていきました。

イギリス政府に後押しされ、国内の産業資本家を支持母体とする時の与党統一連邦党は、大多数のアフリカ人を無視しては国政を行なえない状況を熟知していましたので、かなりの数のアフリカ人中産階級を育てて自らの陣営に組み入れようと様々な改革を行なっていました。その政策によってツォゾォさんもジンバブエ大学への入学が可能になったというわけです。(大学案内によれば、入学者数は初年度57年が68人、独立時の80年が2240人、90年が9300人となっています。学生総数はツォゾォさんの学生時代が1500人で、私たちが訪れた92年でも約10000人でしたから、ツォゾォさんも含めて、大学教育の機会を得た人はほんの一握りの選ばれた人たちであったのは確かです。)

ジンバブエ大学

しかし、白人の大土地所有農家と賃金労働者は、台頭しつつあったアフリカ人労働者階級との競争を恐れて、ヨーロッパ人移住者によるローデシア戦線党を支援しました。その結果、62年12月の選挙では、ローデシア戦線党が圧勝することになります。

経済的にも軍事的にも力をつけていた南ローデシアは、53年以来のローデシア・ニアサランド連邦を解体します。64年にはローデシア戦線党がスミスを首相に立て、時の勢いを借りながら、強硬な政策を推し進めました。更に、61年に創られたジンバブエ・アフリカ人同盟(ZAPU)と63年創設のジンバブエ・アフリカ民族同盟(ZANU)の活動を禁止して、ジョシュア・ンコモ、ロバート・ムガベ、ンダバニンギ・シトレなどの指導者を逮捕する一方で、抑圧的な法律を強化しました。

土地分配法に固執する大土地農家と職業での白人優先政策を望む労働者に支えられて65年に一方的な独立宣言(UDI)を強行したスミス政権に対抗して、アフリカ人側のZANUとZAPUはそれぞれ武力闘争部門を創設し、666年には武力闘争を開始します。

更にスミス政府は、69年に土地分配法を改訂した土地保有法を制定し、国土を2分して20倍の人口(白人25万人に対してアフリカ人は500万人)のアフリカ人を不毛の地に押し込める土地政策を強行しました。そして翌70年には、新貨幣制度を導入して、共和国宣言をするに及んだのです。強制移住に対するアフリカ人側の抵抗は一段と強まり、人種間の緊張は増していきました。

ツォゾォさんも当然、闘争の渦中に巻き込まれています。取り込むべき「中産階級」の子弟であるツォゾォさんは、政府の思惑とは裏腹に、71年までの学生時代の3年間も、モザンビークの国境に近い東部のムタレなどで中学校の教員をしていた時代も、ハラレの教育省に勤務していた期間も、闘士として解放闘争の支援を続けました。

ハラレから車で一時間ほどのムレワ

人種差別政策の厳しかった当時、白人地域に出入り出来たアフリカ人は、白人の下で使われる労働者に限られていました。大学は白人地区にありましたので、キャンパス内だけは特別な扱いを受けていましたが、近くの白人地区に足を踏み入れたとたんに警察に逮捕される仕組みになっていたと言います。

学生1500人のうち5分の1の300人がアフリカ人だったそうですが、同じ卒業生でも白人とアフリカ人では給料の格差が著しかったので、71年には、大学生のストライキが行なわれ、翌年には全国的なストライキが敢行されたそうです。その時は逮捕されなかったものの、警察と激しく衝突しました。事態を憂慮した穏健派アベル・ムゾレワ主教が大学に来て、事態を収拾します。ムゾレワは政府と穏健派に担がれて79年に短命内閣を組織した人物です。

「今は太ってしまっていますが、これでも100メートルと200メートルを専門に走っていたんですよ、演劇にも興味がありましたね。」とツォゾォさんは学生時代を振り返ります。

10月の街での公演に向けての稽古、演劇クラスで

「政府による締め付けは厳しく、学生の中にもスパイがいて、同じ寮で暮らしていた学生があとでスパイだと分かってショックを受けたこともありますよ。武器の輸送を手伝っていたとき、そのスパイの通報で危うく逮捕されかけました。もしあの時逮捕されていたら、人生も大きく変わっていたでしょうね。捕まって30日間拘置された経験もありますがね。」とツォゾォさんは当時を述懐します。

隣国の独立や各国の経済制裁で追い詰められたスミス政権は、南アフリカからの唯一の資金援助を後ろ盾に、アフリカ人の抵抗運動に対して容赦ない弾圧を加えました。

その強硬な路線の餌食になって、78年の12月に、ツォゾォさんのお父さんは拷問がもとで亡くなっています。半年後の4月には、後を追うようにしてお母さんも亡くなったと言います。話しながら、当時の悲しい思い出が甦ったのでしょう。ツォゾォさんは机にわっと顔を伏せて、泣き出してしまいました。いつも陽気なツォゾォさんだけに、心の奥底を垣間見てしまったような気がして、しばらくの間、時間が止まってしまいました。停電のために薄暗かった部屋での、夕暮れの一刻でした。

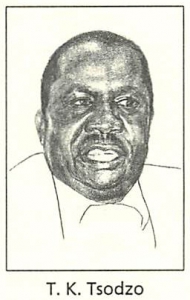

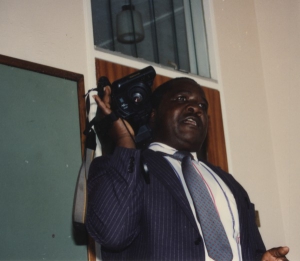

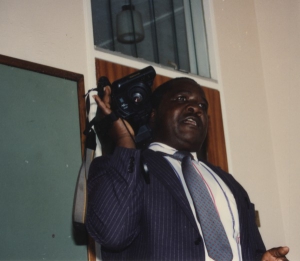

映像学の授業でのツォゾォさん

映像学の授業でのツォゾォさん

76年になると、アメリカが介入し始めます。ZANUがソ連から、ZAPUが中国からそれぞれ闘争の支援を受けていたために、東側、特にソ連とキューバの介入をアメリカが恐れたからです。

国境を封鎖したり経済制裁に協力していたタンザニア、マラウィ、モザンビーク、ザンビア、ボツワナの近隣5ヶ国は、長引く闘争で経済的に苦しい状況に追い込まれていました。アメリカと近隣5ヶ国に、投資の利潤で甘い汁を貪ってきたイギリスなどの西側諸国も加わって、事態の収拾に向けての様々な会談や調停が繰り返されました。そして、79年にイギリスのランカスターハウスで行なわれた会議で、ようやく最終案が成立します。

翌年の80年2月の選挙では、とZANUが57議席、とZAPUが20議席、穏健派の統一アフリカ民族評議会(UANC)が3議席を取り、4月にはZANUのムガベを首班とするアフリカ人政権が誕生します。国名をローデシアからジンバブエに変えての独立でした。

しかし合意された最終案は、僅か3パーセントの白人に対して5分の1に相当する20議席を与えたり、土地を含め白人の特権を保護するなどの条件がついた妥協の産物であったため、独立とは名前だけの船出となってしまいました。政治や行政面ではアフリカ人が権利を勝ち獲ったものの、経済面や技術分野での主導権は白人や外国資本に握られて、基本的な搾取構造は変わりませんでしたので、ゲイリーたちを含む大半のアフリカ人にとっては経済面での大きな変化は期待すべくもなく、大半のアフリカ人の生活は相変わらず苦しいままでした。

独立闘争で大きな犠牲を払いながら戦ったツォゾォさんは、その働きも大きかったので、その分、新政権の下で重用されています。教育省の職員として青少年のスポーツ制度を視察するために、82年にユーゴスラビアとタンザニアと中国を、83年にはカナダをそれぞれ歴訪しています。

84年からは、ジンバブエ大学での研究生活が始まりました。86年にはフルブライト奨学金を得て、アメリカ合衆国のオハイオ州立大学に留学し、2年間で演劇と映画の学位を取ったそうです。帰国後、92年の8月に副学長補佐に昇進しました。

秘書とツォゾォさん

大学での講義をしたり、ショナ語のテキストを改訂したりする教師の顔、毎週月曜日に放映されるテレビの劇を演出したり、街や大学での演劇の指導をする監督の顔、母国語のショナ語で小説や戯曲を書いて国民に語りかける作家の顔、大学と外部との折衝役副学長補佐の顔、奥さんと共に2児を育む父親としての顔などの様々な顔を持ちながら、若者と古い世代との懸け橋として、ツォゾォさんは忙しい毎日を送っています。(宮崎大学医学部教員)

執筆年

2013年3月10日

収録・公開

→「ジンバブエ滞在記21ツォゾォさんの生い立ち」(No.55)

ダウンロード・閲覧(作業中)

「ジンバブエ滞在記21ツォゾォさんの生い立ち」