つれづれに:比較編年史1950⑤南アフリカ

まだ日本に駐留していたGHQ

比較編年史1950年の5回目である。1回目→「1950①私」では、その頃の生まれた地域と家の周りについて書いた。2回目→「1950②日本」では、朝鮮戦争が勃発し、戦争の影響で公職追放されていた旧体制側の連中が復権していくことになったことと、家の中の暮らしも大きく変わり始めていたことに触れた。3回目→「1950③アメリカ」では、国外では東西冷戦、国内では公民権運動の初期の段階であったことと、その流れの中で朝鮮戦争に出兵して、ペンタゴンが環太平洋構想を推し進めたことについても書いた。4回目→「1950④アフリカ」では、朝鮮戦争のあった1950年、イギリス領ゴールドコーストでは会議人民党がデモを行い、警官隊と衝突していたことについて書いた。そして、今回は南アフリカである。

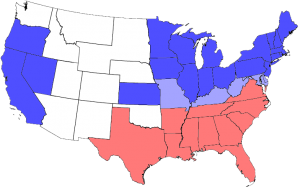

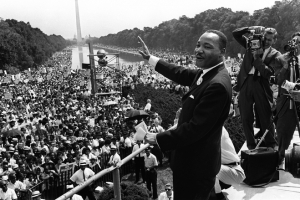

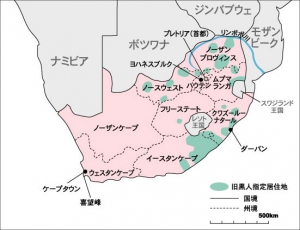

1948年にアパルトヘイト政権が出来てから既に行っていた体制をより整えるために国会での数にものを言わせて、今までの慣例を次々と法制化して行った。過半数を取って法律を作り、したい放題してきた自民党と構図は同じである。1910年にオランダ系アフリカーナーとイギリスの入植者が金やダイヤモンドの採掘権をめぐって殺し合ったとき、どちらも銃を持っていたので殲滅するまで闘えば取り囲まれている多数派のアフリカ人に共倒れすると思い知って連合政権の国を作ってしまった。アフリカ人を搾取するという一点で妥協した。その政権で、肝心要の土地に関する法律を法制化している。1913年の原住民土地法である。アフリカ人側もことの重要性を知っていたので、法制化を聞いて、その前の年に初めて抵抗運動の組織を作った。それが今の与党アフリカ民族会議ANCである。使える土地は白人のもの、不毛の土地はアフリカ人のもの、互いの売買は禁じるというものである。アフリカ人から奪った土地は入植者のものと法律で決めたわけである。どの法律も、アフリカ人に重くのしかかった。

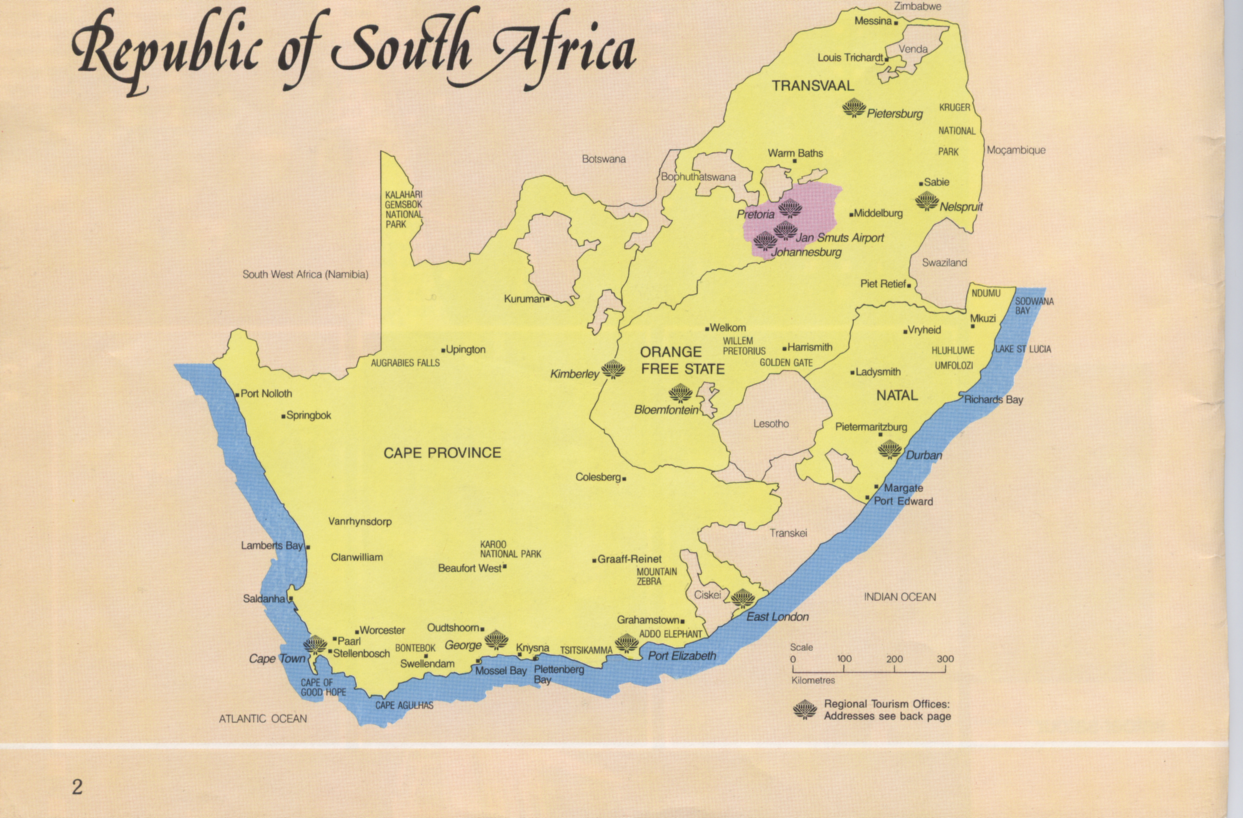

1948年に単独過半数を取ったアパルトヘイト政権は、翌年に異人種間の結婚を禁止する法律を成立させた。人種隔離政策の主な政策の一つである。そして1950年に集団地域法を制定した。人種別に居住区が割り当てられ、割り当てられた地域以外での居住は違法とされた。1953年の隔離施設留保法では、道路を除いたあらゆる公共施設や公共車両、飲食店などで人種別専用の施設を用意することが義務付けられ、居住区と生活圏が法的に隔離された。アフリカ人は約2500万人、インド系約90万人、白人は約500万人程度だった。のちに、不毛の土地にアフリカ人の独立国を創るというバンツースタン計画が立案された。人種隔離はするが、都市部での労働力は要るので一時的に滞在を認めるという屁理屈を通しただけである。従って、労働力の動向を把握するための通行許可証が急務となった。それがパス法である。

朝鮮半島(↓)で、ソ連の後押しで北朝鮮・中国兵とアメリカ・韓国兵が戦っていた1950年に、南アフリカではアパルトヘイト体制が強化され、その一環として集団地域法が制定されていたのである。