つれづれに:アフリカ人女性(2024年8月13日)

つれづれに:アフリカ人女性

小島けい画(油絵)

イスラム圏の女性も大変だが、アフリカの女性(↑)もなかなか大変である。男と女しかいないのに、どうしてあほな男が威張り続けているのか?1980年代の後半に医大(↓)に来た時、女子学生の数は少なかった。1割に満たない時もあった。次第に数が増えて、たしか一度だけ半分以上になったという記憶がある。大学には旧来のどろどろの人事で採用されたこともあって、入ってすぐに今のシステムが続く限り教授になることは先ずないという構造的な仕組みに気がついた。万年講師やなと思ったが、僕には好都合だった。小説を書く空間を求めて大学を探したから、この上ない環境だった。教授会や各種委員会などの大学の仕事はすべて教授がやっていたから、助教授以下は授業と研究だけをやっていればよかった。30を過ぎてから修士に行き、非常勤の期間も長かったから、研究室があるだけで充分だった。おまけに研究費もあるし、推薦してくれた理系の人に薦められて科研費の書類を出したら、次の年に100万円が来た。1年目から学生もたくさん来てくれた。しばらくいると、やっぱりあほな男中心の組織だとわかってきた。まさかの教授になって出た教授会は三十数人、男ばかりだった。その後も、やっと一人女性が会議に来たが、公募でない付属のセンターの教授で、投票権はなかった。オブザーバーとして参加、ということらしかった。英語ではobserver、発言権や議決権を持たずに会議に参加する人で、傍聴人・立会人とも呼ばれているようである。

3年目に学力から小論文と面接という入試に変わったとき、小論文作成に関する会議に出た。教授が主で、助教授や講師はオブザーバーとして参加してもらいます、と言われた。かちんと来て、オブザーバーてなんなんですか?と食ってかかった。医学部では助教授や講師は教授に食ってかかることはないようで、面喰らったような顔をしていた。同じように問題を作成し、採点をするのにオブザーバーて何なんやねん?という気持ちで黙っていられなかっただけである。大体、一般教育に所属する教授の投票権を減らすために英語は教授のポストに講師を採っておいて、入試では作業はしてもらわないと困るのでオブザーバーで参加させる、その流れが見え見えだったから、体が反発したのである。どろどろの旧態然の人事が行われていただけのことはある。いつも言い返されることがないからか、受けに回ると弱いらしい。それ以降、会議でオブザーバーと言う言葉は聞かなかった。途中からは、なるはずのない私が教授になったので、体制自体が変わっていったということもある。しかし、教授会の女性については、流れは基本的に変わっていない。

そんな人たちが中心なら、女性医師は産休や育休で実質的にあてにならないし、と考えて当たり前なんだろう。どうして、男半分女半分、女性しか子供を産めないという当たり前のことを前提に考えないんだろう?産休や育休で人が足りないなら、何人か増員すればいい。予算が厳しいというが、それは、社会そのものが、男半分女半分、女性しか子供を産めないという当たり前のことを前提にしていないからだ。

もちろん、比較すれば昔より、女性の進学率も増えたし、医学科に入る人も増えている。しかし、前提が変わっていないし、組織を動かす側があまり変わっていないので、問題は山積したままである。しかし、どろどろの旧来の人事が崩れて、公募で公平な教授選が実施されるようになって、実際に私も誰にも頭を下げないで教授になった。外部からはだめでも、中の者の意識が変われば、内側から組織は変わるかも知れない。

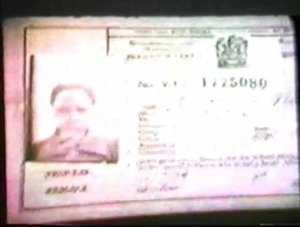

アフリカ人が常時携帯を義務付けられたパス

アフリカの社会も昔から男中心の社会だった。1989年に宮崎に招待して大学で講演をしてくれた南アフリカの女性作家が、家や電話の契約も女性では出来ない実情を嘆いていた。人種差別に加えて、女性差別でも被害を受ける毎日なのである。1940年代にあほな年寄りに痺(しび)れを切らして実力行使に出て、白人政府とアフリカ人の抵抗勢力の間の緊張の度合いは増していった。ストライキに参加する労働者の大半は男性だから男性中心の闘いだったが、勢いに乗って女性も闘いに加わった。

デモ行進する女性たち

闘いの標的にしたのは日頃の生活で最も悩まされているパス法である。アパルトヘイト政権はアフリカ人に個人情報を満載した顔写真入りのパスポートのようなものを持たせて厳しく管理した。アフリカ人にすれば、入植して来たオランダ人とイギリス人に土地を奪われ、自分たちの国でパスポートまで持たされたわけである。政府には安価な労働者の把握や管理に都合がよかったからだが、厳しい制限が課せられるアフリカ人はたまったものではない。日頃からパスの発行などで、いつも長い列に並んで待たされる役所に女性がいっせいに押しかけた。

農村では女性たちのデモが始まった。しかし何の回答も得られなかったので、女性たちは周りの砂糖黍(きび)畑に火を放った(↓)。警官も出動して、大騒ぎになった。日頃の鬱憤(うっぷん)が一気に噴き出したというところだろう。1950年代の半ばのことである。

女性の指導者の一人エリザベス・マテ・キング(↓)は不合理な法律に反発して、パスを持つこと拒否し、パス反対運動を組織する指導者となった。マテ・キングは言う。

「夜遅く、1時か2時頃に、連れ合いと一緒にベッドに寝ているとするね。そこへ警官が身分証のパスを見せろとドアをノックするの。そして親子を別室へ連れて行くのさ。ね。そこで何が起こると思う?親子ともどもレイプされるのよ。そんなことが赦される?これが私にはとても我慢出来なかったことなのよ‥‥」

マテ・キングは裁判を受けることもなく、砂漠への追放とな決まった。だが、彼女は家族とともに国外に脱出した。

「もしちゃんとした法律さえあれば、私だって逃げはしないわよ。自分の生まれた国だもの。ちゃんと裁判を受けて、判決に従ったわ。でも、私にはそのチャンスも与えられなかったのよ」

50年代のこうした闘いの記録映像をみると、今にもアパルトヘイト政権が崩壊してもおかしくない勢いがある。しかし、白人政権は堅固だった。第2次大戦後15~20年経って欧州諸国や日本が復興を終えた頃には、しっかりと白人政権の貿易の良きパートナーとなって、白人政権を支えていたからである。大戦で中断されていた日本と西ドイツの長期通商条約が復活したのは、シャープヴィル虐殺(↓)で国際的な非難を受け、国連が経済制裁を開始した1960年である。当時の八幡製鉄所(↓)が締結主である。

南アフリカの貿易では、財界と白人政権の仲を自民党が取り持った。一時その担当だった石原慎太郎はなぜか都知事を長いこと続けていたが、反アパルトヘイトの市民の間では、傲慢な白人と同列扱いだった。アフリカーナーとイギリス人が南アフリカ連邦を創ったように、今度はアパルトヘイト政権と欧米諸国・日本が、アフリカ人から搾り取る一点に合意点を見つけて貿易関係を密にしたのである。世の中いつも、持てるもの(the haves)の好き放題である。

1960年のシャープヴィルの虐殺、武力闘争開始の起点になった