つれづれに:最後の疫病

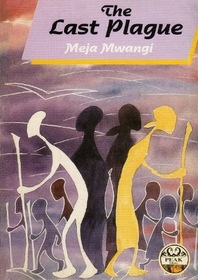

エイズに関するアフリカの10回目で、エイズの最終回、今回は最後の疫病である。前回の『ナイス・ピープル』(↓)が絞り取る側の金持ち層(the rich, the robber, the haves)を描いた作品なら、今回の『最後の疫病』(The Last Plague、↑)は搾り取られる側(the poor, the robbed, the haves-not)を描いた作品である。

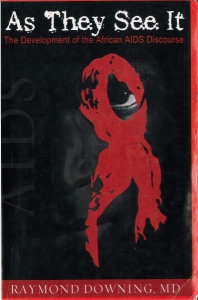

『ナイス・ピープル』はケニアの友人から借りたのだが、『最後の疫病』はロンドンのアフリカブックセンターから取り寄せた。アフリカ文学と医学の狭間(はざま)で、のタイトルで科研費をもらった時に出遭ったダウニングの著書(↓)の中に紹介された19冊の1冊である。結構な厚みのある本である。

ケニアッタの取り巻きの金持ちたちの実態を描き出す『最後の疫病』の舞台は大都会のナイロビが中心だが、『ナイス・ピープル』はギクユの農民が住む田舎の小さな村が舞台である。前回、ナイス・ピープル・Sugar daddyを説明するのに、いっしょにシンポジウム(↓、→「シンポジウム『アフリカとエイズを語る』報告1」、→「報告2」、→「報告3」、→「報告4」、→「報告5」、→「報告6」)をした卒業生のタンザニアでの経験を紹介したが、Sugar daddyと性的な関係を持つ代わりに金銭や物品をもらう若い女性の話の続きには、若い女性や田舎の女性も含めた女性の置かれた実情についての解説がある。

***

‥‥アフリカの場合、学費を得たり家族を養ったりする目的、つまり、生活上やむを得ずこうした関係をもつ若い女性がいます。

また、先進国と比べれば女性の地位の低さや交渉力の弱さは明らかです。伝統的に男性には複数の女性との性関係が容認される傾向にあったりするのですが、女性が安全な性行為を男性に要求する・・・具体的にはコンドームの使用を要求する・・・ことは困難ですし、そもそも男性の方が優遇される社会であり教育の機会も少ない傾向にあることからHIV/AIDSに関する知識が少ないなどの問題があります。更に、地域によってはイスラム教などの宗教とは別に伝統的に一夫多妻制が残っていたり、Wife inheritance(=亡くなったご主人の兄弟や親戚が、残された未亡人と結婚して彼女を養う制度)や、Purification(=未亡人の「禊ぎ」あるいは「清め」のためにある特定の男性と性交渉を行うこと)などといった、我々には馴染みのない風習が今も存在しており、HIV/AIDSの拡散につながっているという指摘もあります。

これらは、いわゆる「ジェンダー不平等」と言って途上国に共通した問題ではあるのですが、SSAに見られるこうした習慣、考え方、行動様式などを、私達の、あるいは西洋的な尺度だけで「未開」であるとか、「野蛮」だなどと即断しないように注意する必要があると思います。我々には理解しにくいものであっても、それぞれの民族、人々の中で長く受け継がれてきたのには、当然、何らかの理由が存在するからです。例えば、Wife inheritanceは未亡人やその子供をClan(部族)の中で継続的に扶養する目的で生じた制度であると考えられますし、Purificationについても霊的な存在を意識しての儀式的なものであると考えられるのです。現地の状況を客観的に評価した上で、適切な対応(ex. 行動変容のためのアプローチ)をとることが必要です。

***

『ナイス・ピープル』が都会の金持ちたちを描いているのとは対照的に、『最後の疫病』は疲弊(ひへい)する農村でエイズに苦しむ農民や労働者の姿を描いている。著者メジャー・ムアンギは、厳しい抑圧の時期も国内で作品を書き続けてきた中堅の作家である。

主人公のジャネットは子供3人と母親の5人暮らし、夫は他の女性と家を出た。自殺未遂のあと、子供と母親を抱えて生きるしかなかった。田舎での女性の自立は極めて難しく、生計のために政府のエイズプロジェクトの仕事を選ぶ。無償でコンドームや避妊薬などを配布する仕事だった。

「ジャネットは毎日、自分の村クロス・ローヅの丘を何十キロも自転車で越えて、歩き回りました。毎日、たくさんの人に説いてわまりました。コンドームはとても大事なのよ、家族計画のためにも必ず要るし、性感染症からみんなをちゃんと守ってくれるのよ、と自信を持って話しました。なるほどとジャネットの話に耳を傾ける人もいるにはいましたが、大抵は話を聞きたがらず、訪問先で煙たがられる場合の方が多かったのです。ジャネットが来るのを見つけるとそそくさと家に逃げ込む人もいましたが、ジャネットは逃げた人を捕まえて、相手の敵意もお構いなしに、すべきことをし、言うべきことを言いました。それが自分の仕事で、それもとても大切な仕事だったからです。ジャネットは自分を信じて疑いませんでした」

ジャネットの住む村はエイズにやられて今まさに死にかけていた。

「見渡す限り、至る所に墓土が盛られていました。かさばって陰気な固まりで、暗くて死の臭いが漂っています。人の無益の忌まわしい残り滓の墓土を一つも盛らなかった家はありませんでした。そして、今日は墓土が一つ、明日は二つになりそうです。、二つが四つ、四つが八つになりました。墓土は増え続けて、突然変異を起こし、遂に怪物になってしまいました。人の生活に墓碑銘を刻み続ける飢えた野獣となったのです」

ジャネットの級友フランク。村の寄付で大学に行ったが、卒業出来ずに村に戻ってきた。HIVの検査結果が陽性で、やむなく戻って来たのである。村は荒れ果てていた。

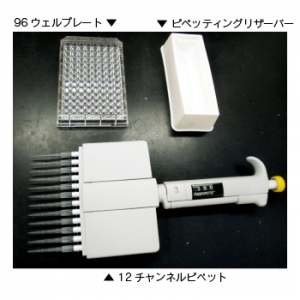

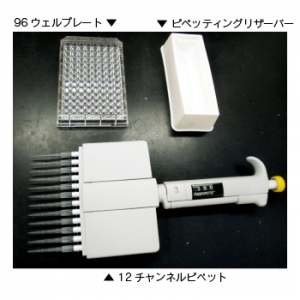

Eliza検査器具

「旧の高速道路を横切って村に入りながら、フランクは クロス・ローヅもすっかり変わり果ててしまったなあと感じていました。子供の頃には楽しかった町もすっかりくたびれて、荒廃していました。家の壁や屋根は崩れ落ち、おびただしい数の廃屋から出るごみの山が通りの両脇に積まれていました。壊れた石造建築の山、崩壊する夢の山また山。クロス・ローヅはすっかり意気消沈していました。病気にこっぴどくやられ、回復の見込みもなく絶望の淵にあり、まさに苦痛に苛まれるもの、その苦境に対しえほとんど抵抗すらも出来ずに、鳴き声すら出せずに死にかけている、そんな生き物のようでした」

ジャネットの元夫ブローカーも村に戻って来た。HIVに感染して帰郷して、モンバサにいっしょに行った女性の家を訪ねている。本人もエイズで斃(たお)れ、たくさんの子供と祖母だけが取り残されていた。

「ブローカーはすっかり当惑した面持ちでジェミナの墓を後にしました。墓を案内してた少年がブローカーの両手を引いて他の少年たちのいる小屋に戻りました。小屋の二つの戸は開いたままになっていました。ブローカーは戸を押しやって暗がりを覗き込みました。薄汚れた室内は小便と貧乏の臭いが立ちこめていました。鼠が何匹も屋根裏にこしらえた巣に戻るために我先に壁をよじ登っていました。部屋には家具らしい家具も見あたりません。床じゅうに麻布やら敷きマットやらが広げられていました。二つ目の小屋も同じように惨めな様子でした。寝床は一日中、鼠の天下ででした。小屋から飛び出して来た痩せこけて、ねじれた角をした乳山羊にブローカーは死ぬかと思うほど仰天しましたが、山羊はそのまま駆けていきました」

ジャネットに好意を寄せていたフランクと、ジャネットへの未練を捨てきれないブローカーは、ジャネットの仕事を手伝うようになる。村人に染みついたタブーや旧弊との戦いだった。

「意味ある発展をするためには、タブーと旧弊は消え去るべきで、排除しなければなりません。エイズ撲滅の戦いには、凝り固まった信念と思いこみが一番の障害でした。実際には、その人たちには複数の妻、いわゆる安全な連れ合いがいて、売春婦と付き合ったりはしなかったからです。しかし、その人たちの安全な連れ合いにはまた安全な連れ合いがいて、その連れ合いにはまた安全な連れ合いがいる、そんな安全の環が永遠に繋がっていて、実際にはその安全な繋がりが空恐ろしい大惨事を招いているのです」

偏見や旧弊との戦いは外だけではなかった。毎日毎日、祖母の偏見と思いこみに苛まれた。結婚せずに自立をめざすジャネットが祖母には理解出来ない。援助してくれる男性の何番目かの夫人になれと譲らない。「自分のことを考えてみなよ。自分の旦那もいないじゃないか。どうするつもりなんだい?」と繰り返す祖母。妹の夫カタはエイズで死亡した弟の妻と結婚しようとして譲らない。カタは占いをしたり薬草を煎じたりしてするウィッチ・ドクター、金持ちである。弟の妻が亡くなれば兄が妻を引き受ける伝統的な習慣を信じて疑わない。しかし、エイズでなくなった弟の妻を夫人に加えれば、ジャネットの妹ジュリアも無縁でいられない。ジャネットは、カタを説得するようにジュリアに言って聞かせる。家族の遣り取りである

ジュリア「カタに何かを辞めさせるなんて出来ないことくらい知ってるでしょ。あの人がどれくらい伝統を大事にして生きてるかも知ってるでしょ」

ジャネット「あんた、何もわからないの?カタかサイモンの奥さんを引き取れば、あんただって確実に死ぬんだからね」

祖母「あんたに死ぬ時期がわかるのかい?」

ジュリア「姉さんには、何でもわかるわけ?私にああしろ、こうしろと、もううんざりだわ」

ジャネット「あんたが心配なのよ」

ジュリア「心配しないでよ。あんた、わたしの母親じゃないでしょ」

ジャネット「あんたの姉よ。心配をして当然じゃないの」

ジュリア「モニカは私には姉妹以上よ。みんな男たちを頼りにしてるわ。わたしたち、売春婦じゃないわ」

結局、ジャネットの懸命の説得にも応じず、カタは弟の元妻モニカと結婚してしまった。

ジャネットは子供に希望を託して、学校を回って性教育をしようとするが教師たちの反応は鈍い。教会を訪れて会衆にコンドームの必要性を説き、使い方を説明するが、こちらも反応がよくない。また、ウィッチ・ドクターを訪ねて、割礼(かつれい)の儀式での血液感染の危険性を説いても、逆鱗(げきりん)に触れ、協力してくれるフランクの動物診療所が壊されてしまう。

ある日、ジャネットが政府から派遣されたオスロからの視察団を、学校や教会、ブローカーの開いたコンドーム販売所などに案内して高い評価を得、財団の援助が決まる。その援助で村をあげてのHIV検査が実施され、フランクが陽性でないことも判明するが、結局は、八方塞(ふさ)がりの中での援助頼みの哀しい結末である。

***

ケニアでも他のアフリカ諸国のように、経済搾取の対象は常に農民と労働者である。イギリス人入植者は、アフリカ人から武力で土地を奪って課税した。多くのアフリカ人は税金を払うための現金を求めて村を離れ、出稼ぎに出ることを余儀なくされた。多くの場合、白人の大農園で紅茶を摘んだり、白人家庭の召使いをするしかなかったのである。

ニエリ珈琲農園

ヨーロッパ人による搾取機構の中に組みこまれたアフリカ社会は変容せざるを得ず、かつての自給自足の制度も形骸化してゆく。一夫多妻制も割礼も、乳児死亡率の高い現実に対処して労働力を保つ有効な手段だったはずである。しかし、形骸化した伝統は、弊害をもたらす。ジャネットがたたかわなければならなかったのは、そういった形骸化された伝統やタブーだったのである。『最後の疫病』には、そういった農民や労働者がエイズにやられて、今まさに朽ち果てようとする様子が描かれていたわけである。

南アフリカからの入植者によって侵略されたケニア社会は、かつての自給自足の豊かな農村社会ではない。土地を奪われ、無産者にされて課税される農民や、都市部で働かされる出稼ぎの賃金労働者に、旧来の制度を踏襲し発展させる力は残っていない。割礼や複数婚の制度が残っていても、かつての共同体を基盤にして機能していた制度とは全くの別物なのである。

大多数の農民や労働者は食うや食わずの生活を強いられ、国全体も、西洋資本と手を組む一握りの貴族やその取り巻きの豊かさと引き替えに、背負いきれないほどの累積債務に喘(あえ)いでいる。そこにHIVが出現し、猛威をふるい始めたわけだ。

5世紀余り前に、アングロ・サクソン系を中心に侵略を始め、地理的に近かったアフリカ大陸も餌食になった。社会の中の勢力争いの中で生き残るために侵略者と手を結んだアフリカ人もいる。ケニアの場合もホワイトハイランドと呼ばれる住みやすい高地を狙って南アフリカから入植者がやって来たとき、アフリカ人は一丸となって闘ったが、リーダーのケニヤッタと取り巻きは、侵略者たちと手を結んでしまった。『ナイス・ピープル』はケニヤッタに群がる取り巻きの腐敗ぶりを、『最後の疫病』はずっと搾り取られて来た農村の人たちの悲惨さを描き出している。何とも哀しい人間の哀しい性である。

エイズは今回で終わり、次回からはアフリカ小史について書こうと思う。並行して、小説の5冊目も書き上げたい。

遠くにナイロビ市街を望む