つれづれに:英語版方丈記(2022年6月6日)

HP→「ノアと三太」にも載せてあります。

つれづれに:英語版方丈記

移転先の新校舎

ある日、校長室を訪ねた。「鉄ちゃん」に頼みごとがあったからである。

「あのう、英語で方丈記をやろうと思うんですが、授業の前に日本語で方丈記、やってもらえませんか」

「ワシに授業やらせてくれるんか。教頭、校長ひまやからなあ。久しぶりや。さっそく準備せなあかんな。よっしゃ、わかった。ほな、また。」

予想通り気軽に引き受けてくれた。「授業では学年で採用した教科書を使うので、担当者の工夫の余地はそう多くなかった。内容はそう難しくないし、量も少ないので、「家庭教師」(4月10日)の時と同じでさっとやって繰り返」(→「受験英語」、6月5日)していたので、別のことに使える時間はある程度確保出来ていた。元々古典や日本語訳で何かを出来ないかと考えていたら、漢文と古文が得意な「鉄ちゃん」に古典をやってもらって、そのあと僕が日本語訳を交えて授業をする、そんなことがやりたくなったのである。

高校の時も家では古典を読んでいたし、大学に入ってからも英語はせずに古典を読んではいたが、どうも適性に欠けていたようで面白く感じられなかった。しかし、考えてみれば、読んでいた源氏にしろ落窪や宇津保にしても、上流社会の色恋ざたか政治の駆け引きの物語である。しっくり来るわけがない。まだ自分の中の反体制の自覚がなかったとは言え、自分は働くことをせず人に働かせた上前をはね、階級や家の制度を利用して蓄財した富を代々受け継いで贅沢を続けてきた金持ち層の色恋沙汰が楽しく読めるはずもない。その点『方丈記』の著者鴨長明は身分も高くなかったようで、作者の描く無常観はすっと心に中に入り込んできた。文の流れも、韻文に近いリズムがあって心地よい。分量も源氏のように膨大ではなく、頃合いで一気に読める。何回も読んだ。「安元の大火」の書き出し「予、ものの心を知れりしより、四十路あまりの春秋を送れる間に、世の不思議を見ること、ややたびたびになりぬ。」は、今でもつい口に出て来るほどだ。四十あまりの春秋を送ることはないやろなあ、と独り言を言いながら読んでいた。

次の日、「鉄ちゃん」が職員室の私の席まで来てくれた。「ほれ」と言って、1冊の本(↓)を机の上に放り投げた。「この本、あんたにやるわ。ワシも読んだけど、最後にアストンと言う人の英訳が載ってるで。参考になるんちゃうか。漱石も英訳してるらしいな。ほな、また」

発行者は冨山房、出版は昭和十五年とある。第二次世界大戦の始まる前で、私はまだ生まれていない。所々棒線が引いてある。英訳には辞書で調べたとわかる書き込みもある。解説には英譯六種(夏目漱石、J. M. Dixon, W. G. Aston, 南方熊楠とF. V. Dickins, A. L. Sadler, 板倉順治)の紹介もある。W. G. Astonの抄譯をW. G. Astonの"A History of Japanese Literature"(↓)から転載するとの断り書もある。

「鉄ちゃん」を教室に案内した。戸を開けたとたん、全員が静まり帰った。「たまさんが『鉄ちゃん』連れて来た」と最初はあきれ顔だったが、すぐにいつになく緊張し始めた。「鉄ちゃん」が「怖い」校長だったのを思い出したらしい。普段はでれっとしている人の背筋まで延びている。「鉄ちゃん」はこの日のために用意したプリントを配って授業を始めた。教育実習で説教をされた時は、真下から2時間睨みつけていたが(→「教育実習」、5月4日)、力のある人の話は含蓄があってなかなか面白い。私にはあっという間の時間だった。鉄筆でガリ版刷りのプリントだったが、準備も授業も久しぶりに楽しかったようである。

みんなから「長老」と呼ばれていた英語の同僚から「玉田クン、えろう元気やな。若いうちだけやから、今のうちにがんばっときや」と言われたことがある。生徒もよく来るし、毎日プリントもするし、バスケットでの初めて県大会に連れて行ったし、生きのいい新任と思ってくれたらしい。しかし、何だか違和感があった。若いうちだけやろか?その人は新設に便乗しての移動組の一人だったようで、授業の前には教科書に教師用の指導書(豆本)を見ながら必死で書き込みをしていた。「鉄ちゃん」は指導書なんか必要ない、と予算を認めていないようだったから、自前で買ったのか?授業のあと「年取れば取るほど、ますます燃えてくるからな」と「鉄ちゃん」は言ってたから、余計に二人を比べてしまった。45年と3ケ月授業をしていたが、若いうちだけ、ということはなかった。

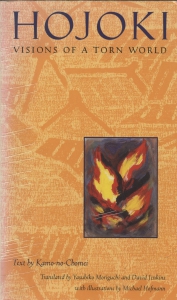

ある日、アメリカにいる泊谷さん(→「リチャード・ライト死後25周年シンポジウム」、→「 MLA(Modern Language Association of America)」)から方丈記の英訳本(↓)が送られて来た。読んでみると、流れるような英語だった。アストンやドナルドキーン(↑)の英語訳は英語臭が抜けていないし、漱石の英訳は日本語臭が抜けてないと感じたが、送られてきた英訳は、英語臭も日本語臭もしない流れるような英語だった。訳者の解説を読んで謎が解けた。アメリカ歴の長い日本人と日本歴の長いアメリカ人との共訳だったのである。もちろん、語感や字感にも恵まれていたんだろう。思わず、いいものを見せてもらった。七十路「あまりの春秋を送れる間に、世の不思議を見ること、ややたびたびになりぬ。」である。

次は、辞書を引け、か。