つれづれに:比較編年史1949⑥コンゴ(2025年5月11日)

つれづれに:比較編年史1949⑥コンゴ

花菖蒲の季節となった(小島けい画)

比較編年史6回目である。1回目→「1949①私 」では、編年史を書こうとした経緯と1949年に私が生まれたということを、2回目→「1949②日本」でその年の日本の経済と政治の全般的な状況についてを、3回目→「1949③アメリカ」はアメリカについてを、4回目→「1949④アフリカ」はアメリカについてを、5回目→「1949⑤南アフリカ」は南アフリカについてを書いた。今回はコンゴについてである。

コンゴについて、アフリカ系アメリカや南アフリカほど時間を取れなかったので、植民地時代と独立の頃辺りしか詳しくは書けない。少し調べる時間を取り肉付けしながら書き進めたい。今回は植民地争奪戦に巻き込まれる前の状況について書いておきたい。

アフリカで最初に独立したガーナに比べて、コンゴの独立への動きは遅かった。動き始めたのは1950年代後半である。その頃に、2つのグループが活動を始めている。1つはベルギーが来る前まで権力を持っていた指導者層のグループで、もう1つは民衆を中心にしたグループである。最初コンゴはベルギーのレオポルド2世個人の植民地だった。嘘のような話だが、アフリカ争奪戦で世界大戦を避けるために開かれたベルリン会議で米仏にアメリカまで加わって決議した。その後、ベルギーの植民地になった。私が生まれた1949年はベルギー領だったわけである。ただ、独立へ動き出したのが1950年代後半なので、それまでは比較して書くほどの大きな出来事はあまりない。従ってその期間は、その後のコンゴの状況を理解し易いように、植民地時代と独立への動きなどを分けて書こうと思う。

レオポルゴ2世は生涯アフリカの地を踏んでいない。実際にアフリカで動いたのは王の傭兵である。王は1888年にベルギー人とアフリカ人傭兵で軍隊を組織した。王室から多くの予算を拠出したので、傭兵は中央アフリカでは最強の軍隊となった

「アフリカシリーズ」から

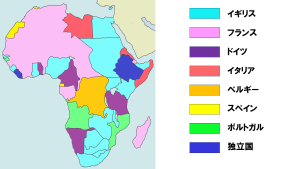

奴隷貿易の資本蓄積で産業革命を起こしたヨーロッパ社会の産業化は急速に進んだ。原材料と市場の需要が高まって、各国は一番近いアフリカで植民地争奪戦を始めた。争奪戦は熾烈を極め、世界大戦の懸念が高まった。それで、植民地の取り分を決めるために主催したのは、1884年11月から翌年の2月までドイツ帝国の首都べルリンで会議を開いた。参加したのは欧米諸国とオスマン帝国を含む14ケ国である。すでに植民地化は進んでいたわけだから、取り分の再確認の色彩が強かった。地図上で国境線を引いたので、後の紛争の元にもなったが、手付かずのコンゴをどうするかを決める必要があった。

ここでしゃしゃり出て来たのがアメリカである。イギリスはこれ以上植民地を増やす余裕はないが、競争相手のフランスには取られたくない。ベルギーは歴史の浅い経済力のない小国、イギリスもフランスもベルギーに譲るならお互いに安全と計算した。アメリカは増え続けるアフリカ人奴隷の子孫をアフリカ大陸に送り返せという声が強くなっていて、その解決策としてコンゴに目をつけた。下院議長がコンゴに牧師2名を送り込んで、本格的に候補地探しをする法案を通して、ベルリン会議でベルギー支持の条件として提出した。イギリスとフランスと米の思惑が一致し、レオポルド2世の接待外交も功を奏して、レオポルド2世個人の植民地「コンゴ自由国」が承認された、というわけである。

アメリカはアフリカ人を送り返す候補地として、プレスビテリアン教会から黒人と白人の牧師を2名、コンゴに派遣した。派遣されたアフリカ系アメリカ人牧師ウィリアム・シェパードは、教会の年報「カサイ・ヘラルド」(1908年1月)に、赤道に近いコンゴ盆地カサイ地区に住むルバの人たちの当時の様子を次のように記している。まだ王の傭兵が本格的に活動をし始める前の様子である。

「この土地に住む屈強な人々は、男も女も、太古から縛られず、玉蜀黍、豌豆、煙草、馬鈴薯を作り、罠を仕掛けて象牙や豹皮を取り、自らの王と立派な統治機構を持ち、どの町にも法に携わる役人を置いていました。この気高い人たちの人口は恐らく40万、民族の歴史の新しい一ペイジが始まろうとしていました。僅か数年前にこの国を訪れた旅人は、村人が各々一つから4つの部屋のある広い家に住み、妻や子供を慈しんで和やかに暮らす様子を目にしています……」

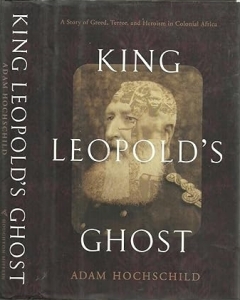

アメリカ人の書いた『レオポルド王の亡霊』