つれづれに:比較編年史1949⑤南アフリカ(2025年5月7日)

つれづれに:比較編年史1949⑤南アフリカ

薊(小島けい)

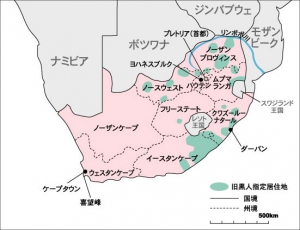

比較編年史5回目である。1回目→「1949①私 」では、編年史を書こうとした経緯と1949年に私が生まれたということを、2回目→「1949②日本」でその年の日本の経済と政治の全般的な状況についてを、3回目→「1949③アメリカ」はアメリカについてを、4回目→「1949④アフリカ」はアメリカについてを書いた。今回は南アフリカについてである。

南アフリカについては書くことがたくさんある。予期せず時間をかけてしまったということもあるが、人種差別をスローガンにしたアパルトヘイト政権が1948年に出来てしまったからでもある。1949年はその次の年だから、どこまで書くかだろう。

デヴィドスン(↓)は「アフリカシリーズ」の中で「アフリカはどこより酷い目に遭ってきた」と言っていたが、その中でも南アフリカとコンゴは酷い目にあってきた。鉱物資源が豊富だったからだ。最初に来たオランダ人と次に来たイギリス人だけでなく、第2次大戦後はアメリカと、そのアメリカの腰巾着としてくっついて来た日本などのせいで、アパルトヘイト政権は延命した。表向きはアフリカ人政権だが、搾取の基本構図はほぼ温存されている。東西両側から武器を供与されて闘う戦争を避けて、アフリカ人に政権を移譲するのが被害を最小限にする選択だと、アメリカとイギリスが主導して既得権益に群がる国々が賛成したからだ。

1度目の大きな出来事は、オランダ人の到来と入植、2度目はイギリス軍の大量派遣と入植、3度目はオランダ人とイギリス人の連合政権総説とオランダ人のアパルトヘイト政権誕生、4度目は戦後のアメリカ主導の資本投資と貿易による多国籍企業の参入だろう。

私の生まれた1949年から同時代的に比較して書いているので、それ以前はそう書けないが、これからのことを理解するために、掻い摘んで経緯を書いておこうと思う。

オランダ人が初めて南アフリカ南部のケープに来たのは1652年、日本が鎖国を始めて半世紀ほど経った頃である。すでに南米で好き放題をして荒らし回ってきたポルトガルやスペインのあとにオランダが、そしてイギリスやフランスがアフリカに行き始めていた頃である。すぐ北のアンゴラのルアンダにポルトガルが拠点を作っていたので、オランダはそこを避けて南に下ったわけである。南端の喜望峰の先は海の難所らしいので、その前にどこかで物資を補給する必要があったんだろう。

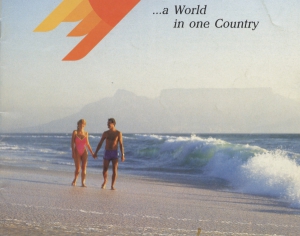

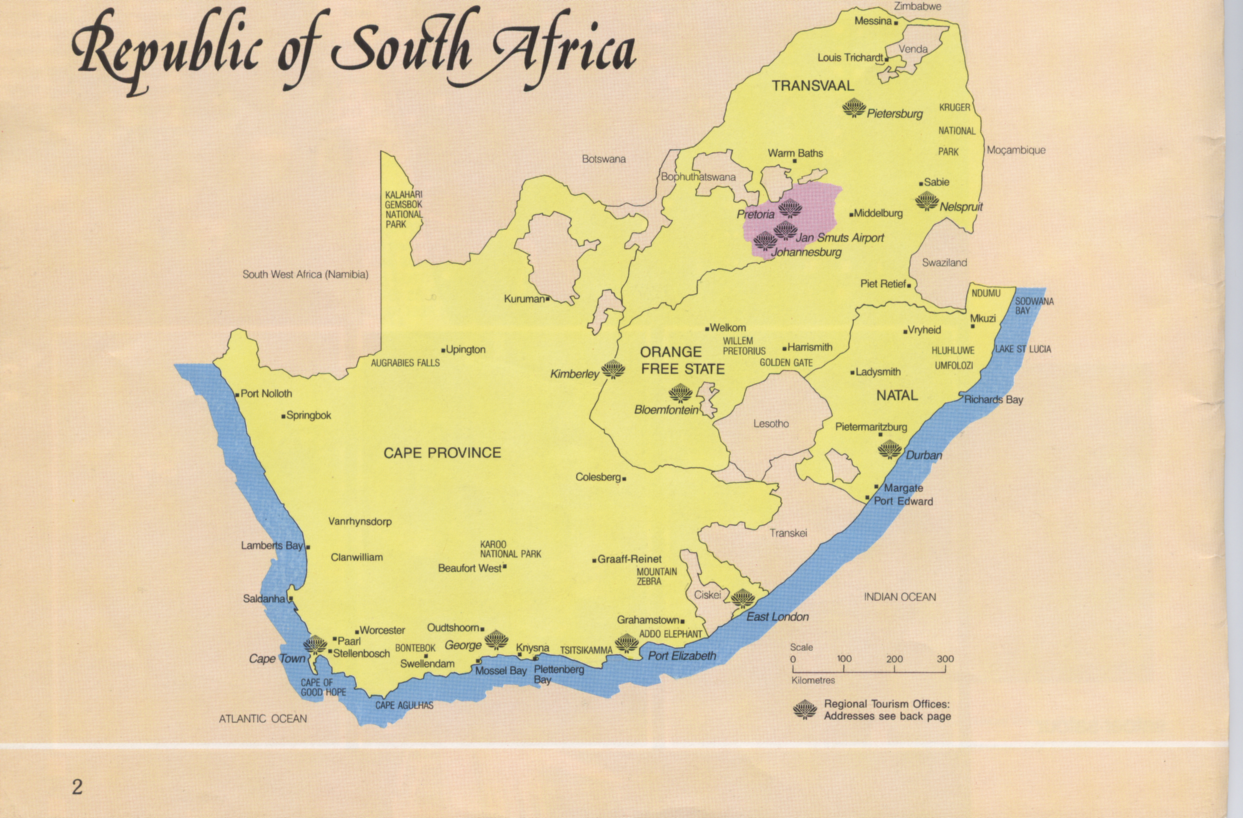

ケープタウン:アパルトヘイト時代に東京の南アフリカ観光局のパンフレット

オランダは東インド会社が貧乏人を連れてやって来て、後にアフリカ人から土地を奪い、ケープ地方に定着して、主に大農園を経営してそこでアフリカ人を働かせて搾り取った。小さなグループでたくさんの人が住んでいた南アフリカの最初の不幸だった。

イギリス人が来たのはずっと後の1795年、日本では江戸時代も後半のことである。南アフリカ自体はまだそれほど重要な地域ではなかったが、植民地争奪戦のライバルフランスにインドへ航路への要衝を取られたくなかったからである。ケープに大軍を送った。当然すでに入植して根を下ろしていたオランダ系アフリカーナーと衝突をするが、イギリス帝国の大軍に勝てるわけはなく、敗れたアフリカーナーの富裕層は内陸部に移動した。またアフリカ人と衝突した。今回はケープのように簡単には行かなかった。イサンドルワナの闘いではイギリス軍の1個中隊がズールー軍夜襲を受けて全滅している。槍と盾という武器ながら統制の取れたズールー軍に大敗したわけである。アフリカーナーもアフリカ人の抵抗に遭ったが、19世紀半ばには肥沃な海岸部2州をイギリスが領有し、内陸部の2州をアフリカーナーが領有することをイギリスが認めて落ち着いた。

しかし、内陸部の2州で金とダイヤモンドが発見されて、南アフリカの重要性は一変した。採掘権を巡ってイギリス人とアフカーナーは2度戦った。武器の多かったイギリスが勝ったものの、多数のアフリカ人に囲まれているのを自覚して戦いの途中で妥協点を見い出し、国を創ってしまった。1910年の南アフリカ連邦でる。互いに過半数を取れない連合政権だった。

1867年に発見されたキンバリーのダイヤモンド鉱山の採掘現場

アフリカ人も黙っていたわけではないが、集団としては動きは鈍かった。白人が国を創り連合政権を始めて、すでに出来上がったものを成文化する動きを察知して1912年にやっと今の与党アフリカ民族会議ANCを作った。白人入植者がアフリカ人から奪って自分たちのものにしていた土地が白人のもので売買してはならないと成文化しただけである。翌1913年の原住民土地法だった。

土地を奪うだけでなく、白人はこの時すでにアフリカ人から末永く搾り取る大規模な搾取体制をほぼ作り上げていた。土地を奪い課税することで大量の安価な労働者を生み続ける体制である。税金を課せられた田舎のアフリカ人は仕事のある都会に出稼ぎに行く。税金が厳しければ厳しいほど、労働者は無尽蔵に使い放題である。契約労働と言えば聞こえはいいが、賃金を抑えるためのパートタイマーの量産である。その安価な労働者を、鉱山や大農園で扱き使っただけでなく、白人家庭の家内労働をさせた。洗濯や育児や台所仕事をメイドに力仕事や庭の手入れや使い走りなどをボーイにやらせた。家内労働者と呼ばれる実質的な召使である。豊かな鉱物資源を低賃金で掘らせて価格を抑え、先進工業国に売って莫大な利潤を得たのである。先進国にとって南アフリカは安価な鉱物資源を確保して、車や家電製品を売りつける格好の市場でもあった。日本がトヨタやニッサンや家電の市場を拡大し、安価な鉱物資源、最近はIT産業に不可欠なレアメタルを手に入れて、白人政権と暴利を分かち合ったという構図である。

ANCは初期の年寄りたちの生ぬるい戦い方と決別して、1943年に創設された青年同盟を軸に、ゼネストなどの積極的な行動に出たので、白人政府はその勢いに恐れを感じ始めていた。そんな状況で、1948年の総選挙が行われた。総選挙と言っても人口の4分の3のアフリカ人には投票権はなかった人口の13%の白人の6割を占めるアフリカーナーの貧乏白人の大半が人種差別をスローガンに掲げた国民党に投票した。本来はアフリカ人と貧乏白人が協力すべき事態だったが、分断支配を目論んだ国民党は人種隔離政策で貧乏なアフリカーナーにアフリカ人より優遇すると約束したわけである。そして、1948年にアパルトヘイト政権が誕生した。

その政権が異人種間の結婚を禁止する法律を成立させたのが1949年だった。私が生まれた年である。日本から遠く離れた南アフリカでは人種差別を標榜する政権が誕生し、その法律に次いで人種隔離政策を推進するための法律を次々と成立させ、反対する勢力は警察力と軍事力を強化して押さえ込みにかかった。

ANC青年同盟を率いた当時のマンデラ