つれづれに:比較編年史1949④アフリカ(2025年5月5日)

つれづれに:比較編年史1949④アフリカ

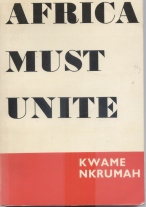

薊と萌ちゃん(小島けい画)

連休の只中らしい、と思ったら、今朝「地獄の「カンヅメ渋滞」多発! Uターンラッシュ本格化 最大40km【5月5日の渋滞予測】」の記事がウェブに出ていた。もうすぐ終わるらしい。人の動きがいつもと違うので、なんだろうと思ったら、連休だった、というわけである。普段夜の時間に歩く人はいないのに、人が歩いている、ある時間に普段は混むのに人がいない、など限られた自分の目に見える範囲だけのことではあるが。昔から人混みが苦手なので、連休や年末年始に移動することはなかったので、実際の人混みはメディアからの受け売りだが。薊がそろそろ盛りを過ぎる辺りである。近くでは清武川や加江田川の堤防に大きな薊がたくさん咲いている。

あざみ あざやかに あさの あめあがり

山頭火の薊の句も今頃に九州南部で詠まれたもののようだ。

薊(小島けい)

比較編年史4回目である。1回目→「①1949私 」では、編年史を書こうとした経緯と1949年に私が生まれたということを、2回目→「②1949日本」でその年の日本の経済と政治の全般的な状況についてを、3回目→「③1949アメリカ」はアメリカについてを書いた。今回はアフリカについてである。

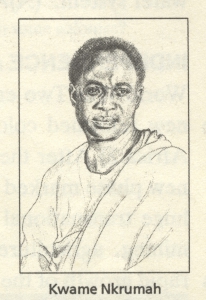

アフリカについては、南アフリカ、コンゴ、ケニアについても書くので、アフリカ全般についてということになる。60年に多くのアフリカ諸国が独立したが、40年代にその動きが出始めている。1949年はまだその胎動の時期なので大きな歴史的な出来事はない。最初にガーナとして独立した当時のイギリス領ゴールド・コーストで、独立を導いたエンクルマ(↓)が会議人民党を結成したのが1949年である。

小島けい挿画(『アフリカとその末裔たち1』)

今回は初代首相になったエンクルマを中心にその動きを書いてみたい。

1909年生まれのエンクルマは幼少より成績優秀で、1935年に親族に借金をして渡米、リンカーン大学に入学した。奨学金を取りながら苦学し、1942年にペンシルベニア大学大学で教育学の修士号を、翌年には哲学の修士号を取得している。その間、北米に滞在するアフリカ人留学生の組織化に努め、ガーベイやデュボイスの影響で、パン・アフリカニストになった。

1945年5月にイギリスに渡り、ロンドンで宗主国で優遇されるアフリカ出身のエリートやパン・アフリカ会議と関わるようになった。パドモアやケニヤッタとも知り合い、パンアフリカニズムの中心となるきっかけとなった。

1902年生まれでトリニダード出身のパドモアは、1924年医学を学ぶためフィスク大に留学、その後ハワード大学に転校し、そこでアメリカ共産党に入党している。フィスクもハワードも元黒人大学である。1929年にソ連に移住し、労働組合で活動後ロンドンへ移住した。そこで知り合ったエンクルマやケニヤッタとともにアフリカの独立についての指針を討議した。ガーナ独立後の1957年に政治顧問としてエンクルマに招かれ、以後ガーナに定住し、1959年に死亡している。トリニダード島を訪れた最初のヨーロッパ人はコロンブス一行で、1498年の第3回航海時である。

ケニヤッタはケニアの初代首相だが、国民と共にイギリスと戦いながら、独立後は利権に群がる取り巻きと徒党を組み、アメリカや日本などの西側諸国と手を結んでしまった。国民を裏切り、後のモイの独裁政権の体制を作り出した張本人である。独裁政権は反体制の人たちを徹底的に締め上げて、容赦なく排除した。

1947年に植民地エリートや伝統首長を中心に連合ゴールドコースト会議が結成され、エンクルマは招請され帰国して、党の事務局長に就任した。

1948年に物価高騰などによる不満を爆発させた市民が首都アクラでヨーロッパ商品の不買運動を始めて暴動に発展した。この時、植民地当局は同党が煽動したとしてエンクルマを含め党の首脳部を逮捕したが、却って党の人気は高まった。

イギリスは調査団を派遣し、自治の拡大とアフリカ人主体の立法評議会の設置を提言した。富裕層中心で穏健だった党は賛成したが、エンクルマは即時自治の要求を掲げて党首脳部と対立し、1949年に脱党して新党を作った。それが会議人民党である。ストライキやボイコットといった強硬な政策を打ち出して下層住民の支持を受けた。そのまま独立へと進んで行くわけである。

エンクルマが袂をわかった植民地エリートや伝統首長は、かつて奴隷をヨーロッパ人に売り飛ばして権力を維持し、独立後は欧米の傀儡となって権力にしがみついた輩である。

エンクルマは理想主義的な人だったので、独立後もアフリカをまとめるパンアフリカニズムを貫きとした。自伝的スケッチを2冊残している。1冊は独立まで、もう1冊は独立以降について書いたものである。エンクルマはたくさんの著書を残しているが、どれも民衆に寄り添った理想主義的なものである。そのために、欧米に欺かれて、毛沢東とベトナム戦争終結に向けての話し合いをしている時にクーデターを起こされて、それ以降は祖国を踏むことなく、1972年にルーマニアで客死した。言いたいことがあり過ぎて本に収まり切れなかったのだろう。ほとんどの著書を買い求めたが、どれも分厚い本である。

1冊目の自伝『アフリカは統一する』の中の1節を読めば、エンクルマの人々への思いと、欧米諸国に対する主張も理解できるだろう。

「統治期間に植民地政庁が農村の水開発をまともにしたことはない。これが何を意味するのか?栓をひねるだけで当然良質の飲料水が出て来るものと思っている読者に伝えるのは、難しい。

暑くて湿気の多い畑での辛い一日の仕事が終わると、男も女も村に帰り、手桶か水甕を持って2時間も歩く。行き着いて沼と変わらない所から、塩気がありばい菌だらけの水を桶や甕に汲めたら、まだ幸運である。また、長い道のりを戻る。洗ったり飲んだりする僅かの水、病気の元になる水を手に入れるのに、一日に4時間!

国中のほとんどが、本当にそんな状態だったのである」