つれづれに:レオポルド2世(2024年5月6日)

つれづれに:レオポルド2世

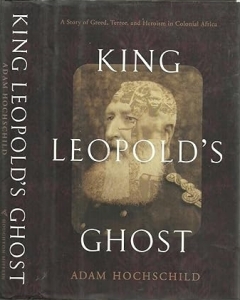

ベルギーのレオポルド2世(↑)がコンゴの行く末を大きく変えた。アダム・ホックシールドは『レオポルド王の亡霊』の中で、レオポルド2世がずいぶんと寂しい思いをしながら育ったと幼少の頃について書いている。王室という制度が原因なのか両親や取り巻きが原因なのかはわからないが、いつも地球儀を見ていたとも書いている。ホックシールドが何を源(もと)に書いたのは興味のあるところ、王室の記録を見たのか、側近の話を書きとめた記録をみたのか?元々王室の制度は親子の密度が薄い。生まれてからは乳母が母乳を与えて育てるし、いっしょに添い寝もしないだろうし、部屋も別々である。食事をしても、座る距離は近くない。中国や韓国のドラマを見ても、両親に会う頻度はそう多くない。大きな利権が絡(から)むので、王につく人たちの影響力も強い。政敵を排除するために穢い手も使ったようだし、王位に就くために親兄弟を殺すこともあったようだ。権力者側に着く側近にとっては、担いだ王室を守ることは自分や家族や一族の富や権力を守ることでもあるからだ。

眺めることが多かった当時の地球儀は宗主国によって色づけがされていたようだが、メキシコとコンゴが白いままだったらしい。叔父がメキシコを植民地を画策したが、逆に現地の人に殺されていたらしい。だから、コンゴだった、というわけである。

そんなことがあり得るのか?というのが正直な感想だが、コンゴは実際にレオポルド2世の個人の植民地「コンゴ自由国」となった。王が自由にしていい国ということだろう。王は必至でロビー外交をしたようだが、当時の植民地争奪戦の状況とアメリカの国内事情がどんぴしゃりと決まって個人の植民地が成立した、というところである。

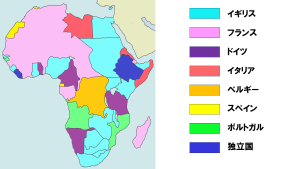

奴隷貿易の資本蓄積で産業革命を起こしたヨーロッパ社会の産業化は急速に進んだ。原材料と市場の需要が高まって、各国は一番近いアフリカで植民地争奪戦を始めた。争奪戦は熾烈を極め、世界大戦の懸念が高まった。それで、植民地の取り分を決めるために主催したのは、1884年11月から翌年の2月までドイツ帝国の首都べルリンで会議を開いた。参加したのは欧米諸国とオスマン帝国を含む14ケ国である。すでに植民地化は進んでいたわけだから、取り分の再確認の色彩が強かった。地図上で国境線を引いたので、後の紛争の元にもなったが、手付かずのコンゴをどうするかを決める必要があった。

ここでしゃしゃり出て来たのがアメリカである。イギリスはこれ以上植民地を増やす余裕はないが、競争相手のフランスには取られたくない。ベルギーは歴史の浅い経済力のない小国、イギリスもフランスもベルギーに譲るならお互いに安全と計算した。アメリカは増え続けるアフリカ人奴隷の子孫をアフリカ大陸に送り返せという声が強くなっていて、その解決策としてコンゴに目をつけた。下院議長がコンゴに牧師2名を送り込んで、本格的に候補地探しをする法案を通して、ベルリン会議でベルギー支持の条件として提出した。イギリスとフランスと米の思惑が一致し、レオポルド2世の接待外交も功を奏して、レオポルド2世個人の植民地「コンゴ自由国」が承認された、というわけである。レオポルド2世はその植民地で何をしたか?が次回である。