アレックス・ラ・グーマと『夜の彷徨』(2021/4/20))

→続モンド通信29(2021年4月20日)

アングロ・サクソン侵略の系譜25:アレックス・ラ・グーマと『夜の彷徨』

アングロ・サクソン侵略の系譜の中で、南アフリカの作家アレックス・ラ・グーマと『夜の彷徨』を再評価してみようと思います。

①出版の経緯、②ラ・グーマの思い、③『夜の彷徨』、④アングロ・サクソン侵略の系譜の中で、の順に書いて行きます。

①出版の経緯

アレックス・ラ・グーマ肖像画1(小島けい画)

『夜の彷徨』(A Walk in the Night)は1961年にナイジェリアで出版されています。国内ではラ・グーマは共産主義弾圧法(Communism Act)を改悪した一般法修正令(General Law Amendment Act)により、抗議運動も作家活動も禁じられていました。

アパルトヘイト廃止に向けての解放運動の有力な指導者でもあり、作家でもあったラ・グーマは何度か逮捕され、拘禁もされましたが、自宅拘禁中でも物語を書き続けていました。ブランシ夫人によれば、「原稿を書き終えると、いつもそれをリノリュームの下に隠していましたので、警察の手入れを受けても、タイプライターにかかっている原稿用紙一枚しか発見されませんでした。」(コズモ・ピーターサ、ドナルド・マンロ編、小林信次郎訳『アフリカ文学の世界』南雲堂、1975年)ということです。

幸いなことに、1960年にラ・グーマが再逮捕されたとき、『夜の彷徨』の草稿はほぼ完成されており、ラ・グーマは原稿を一年間郵便局に寝かせておくようにブランシ夫人に指示してから拘置所に赴きました。一年後、郵便局から首尾よく引き出された原稿は、ブランシ夫人の手から、私用で南アフリカを訪れていたムバリ出版社のドイツ人作家ウーリ・バイアーの手に渡って国外に持ち出され、ナイジェリアで出版されています。

緊急時のラ・グーマの機転とブランシ夫人の助力、ウーリ・バイアーの好意、どれひとつが欠けていても、『夜の彷徨』は世に出ていなかったでしょう。それだけに「その本に対して何ら望みは持っていませんでした。ただ、自分にとっての習作のつもりで書いただけでした。ですから、現実にうまく出版されたときは驚きました。」(セスゥル・エイブラハムズ『アレックス・ラ・グーマ』(Boston Twyne Publishers, 1985) )と言うラ・グーマの感想は本音だと思います。

歴史の偶然と、それを越える必然がなかったら、この作品は決してこの世に出なかったということでしょう。

ナイジェリアムバリ出版社1962年版(神戸市外国語大学図書館黒人文庫)

②ラ・グーマの思い

ラ・グーマは1925年にケープタウンに生まれています。インドネシア、オランダ、スコットランド系の血を引いていましたので、アパルトヘイト政権の下では「カラード」に分類され、「カラード」居住地区「第六区」で育ちました。

労働運動の指導者と優しくて心の寛い母親の影響で、労働運動を始め、アパルトヘイト政権が出来たあとは解放闘争に加わってストライキやデモなどに積極的に参加するようになり、1955年には南アフリカ・カラード人民機構 (SACPO)の議長になりました。同年のクリップタウンでの国民会議には「カラード」の代表として参加しています。

約200万人のケープカラードの社会でかなりの影響力を持っていたこと、進歩的左翼系の週間新聞「ガーディアン」で文才を示していたことがきっかけで、廃刊に追いやられたあとを引き継いだ同系の「ニュー・エイジ」から記者の誘いを受けました。「良心、出版、言論、集会、運動の自由。民主主義と法律規定の復活。人種間、国家間の平和、すべての人間にとっての政治的、社会的、文化的な平等諸権利と膚の色、人種、信条による差別の撤廃」を目標に、非白人社会での購読者を増やすために黒人社会で活躍できるスタッフを探していた新聞社の眼鏡に適ったわけです。その頃からラ・グーマは本格的に創作活動を始めました。「ニュー・エイジ」では「わが街の奥で」というコラム欄を持ち、国民会議でも反逆罪を問われて獄中にいた仲間を取材して紹介しています。

「ニュー・エイジ」のコラム欄「わが街の奥で」

ラ・グーマの友人でもあり、よき理解者でもあった伝記家セスゥル・エイブラハムズさんによれば、ラ・グーマは二つの思いで作品を書いています。南アフリカで起こっていることを世界に知らせたい、南アフリカの歴史を記録したいという思いです。その二つの思いは、理不尽なアパルトヘイト政権と闘う中で生まれました。ラ・グーマは、南アフリカの人々の現実の問題についての物語を語るために書いただけではなく、南アフリカの歴史を記録するということを強く意識していました。

1987年にエイブラハムズさんの『アレックス・ラ・グーマ』を読んだあと、カナダに亡命中のエイブラハムズさん訪ねて、いろいろ話を聞きました。本の中で、特に強調したかった点について次のように話をしてくれました。

「・・・私はアレックスが歴史の記録家であることを自認していた点を強調しました。そのために南アフリカの人々の生活を赤裸々に描き出す必要があったのですよ。そのことは大変重要です。いつか南アフリカにアパルトへイトがなくなる日が訪れても、若い人たちがかつてこの国に起こった歴史を知れば、将来同じ過ちを二度と繰り返さなくて済むでしょう。白人至上主義を黒人至上主義に置き換えないということ、膚の色が黒いとか、褐色だとか、あるいは白いとかではなく、ひとりの人間としてみなされることこそ大切なのです・・・アレックスは黒人と白人の統合ではなく、人類としての統合をとても深く信じていました・・・すべての人間が人間性によって尊敬されるような南アフリカを、そしてそのような世界を実現するために努力することこそがアレックスの一生の目標だったのです。」

そして、無視され、ないがしろにされ続けて来た「カラード」社会の人々の物語を書きました。最初の物語が『夜の彷徨』でした。

→「アレックス・ラ・グーマの伝記家セスゥル・エイブラハムズ」(「ゴンドワナ」1987年10号10-23頁)

③『夜の彷徨』

『夜の彷徨』を書くきっかけは「某チンピラが第6区で警官に撃たれ、パトカーの中で死亡した」というケープタウンの短い記事聞でした。「ニュー・エイジ」の記者として報道規制がある中で白人記者が充分に調査もしないで黒人社会の実態を報道する現状をラ・グーマはよく知っていました。ラ・グーマは充分その記事について調べたわけではありませんが、事情は理解出来ました。その辺りの経緯をラ・グーマは「この男がどのようにして撃たれ、パトカーの中で死んでいったのか、その男に一体何が起こったのか、と、ただ考えただけでした。それから心の中で、虚構の形で、とは言っても、第6区での現実の生活がどんなものであるかに関連させた形で全体像を創り上げてみました。こうして私はその悲しい物語『夜の彷徨』を書いたのです。」と述懐しています。

もの語りは、主人公の青年マイケル・アドゥニスと友人ウィリボーイ、それに警官ラアルトの3人が中心に展開されています。スリリングな事件が起きるわけでもなく、登場人物の内面を深く掘り下げて分析している風でもなく。むしろ、ケープタウン第6区のごく普通の人々の生活の一断章、といった趣きが強く、アパルトヘイト体制が続く限り、この物語に終章はない、そんな思いを抱かせるもの語りです。

それらの特徴は歴史の記録家、真実を伝える作家を認じたラ・グーマの思いがそのまま反映されたもので、「形式的な構造とか言った意味で、意識して小説をつくろうと思ったことはありません。ただ書き出しから始めて、おしまいで終わっただけです。たいていはそんな風に出来ました。ある一定の決った形は必要だとは思いますが、これまで特にこれだけは、と注意したこともありません。短くても長くても、頭の中で物語全体を組み立てただけです。自分ではそれを小説とは呼ばず、長い物語と呼ぶんです。頭の中でいったん出来上がると、座ってそれを書き留め、次に修正を加えたり変更したりするのです。しかし、小説が書かれる決った形式という意味で言えば、私のは決して小説という範疇には入らないと思います。」と後にラ・グーマは語っています。また、「マイケル・アドゥニスを私は典型的なカラードの人物像にするように努めました。第6区で暮らしている間に、私はアドゥニスのような人物と遊びましたし、出会いもしました。人生に於けるその境遇のせいで、機会が与えられないせいで、自分の膚の色のせいで、全く発展的なものも望めず、何ら希望がかなえられることもなく、否応なしにマイケルのような状況に追いやられてしまう若い人たち-アドゥニスが本の中でやるような経験を個人的に私はしたことはありませんが、そんなことが私のまわりで行なわれるのを見て来ました。そのお蔭で、私はそういった人物像をた易く創り上げて書くことが出来ました。」とも語っています。

そこには、南アフリカのケープタウンの、アパルトヘイト下に坤吟する人々の生々しい姿が描き出されています。

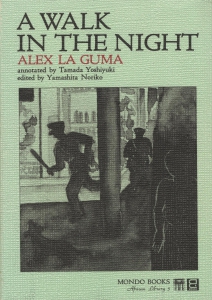

門土社大学用テキスト1989年版(表紙絵:小島けい)

④アングロ・サクソン侵略の系譜の中で

元々リチャード・ライトの小説を理解するために歴史を辿り始めて南アフリカやラ・グーマについて考えるようになったのですが、今回科学研究費(平成30~34年度)の交付を受けた「文学と医学の狭間に見えるアングロ・サクソン侵略の系譜―アフロ・アメリカとアフリカ」では、アングロ・サクソン中心の奪う側、持てる側(The Robber, Haves)が如何に強引に、そして巧妙に支配を続けていて、アフロ・アメリカ、ガーナ、コンゴ、ケニア、南アフリカの奪われる側、持たざる側(The Robbed, Haves-Not)が如何に辱められ、理不尽を強いられてきたかを、文学作品とエイズやエボラ出血熱など、文学と医学の狭間から見えるその基本構造と実態を明らかにしたいと考えました。

エイブラハムズさんはラ・グーマについて次のように話をしてくれました。

「アレックス は、事実『カラード』社会の人々の物語を語る自分自身を確立することに努めました、というのは、その人たちが無視され、ないがしろにされ続けて来たと感じていたからです。自分たちが何らかの価値を備え、断じてつまらない存在ではないこと、そして自分たちには世の中で役に立つ何かがあるのだという自信や誇りを持たせることが出来たらとも望んでいました。だから、あの人の物語をみれば、その物語はとても愛情に溢れているのに気づくでしょう。つまり、人はそれぞれに自分の問題を抱えてはいても、あの人はいつも誰に対しても暖かいということなんですが、腹を立て『仕方がないな、この子供たちは・・・。』と言いながらもなお暖かい目で子供たちをみつめる父親のように、その人たちを理解しているのです。それらの本を読めば、あの人が、記録を収集する歴史家として、また、何をすべきかを人に教える教師として自分自身をみなしているなと感じるはずです。それから、もちろん、アレックスはとても楽観的な人で、時には逮捕、拘留され、自宅拘禁される目に遭っても、いつも大変楽観的な態度を持ち続けましたよ。あの人は絶えずものごとのいい面をみていました。いつも山の向う側をみつめていました。だから、たとえ人々がよくないことをしても、楽観的な見方で人が許せたのです・・・。」

エイブラハムズさん(1987年カナダの自宅にて)

奴隷貿易、奴隷制、植民地支配、人種隔離政策、独立闘争、アパルトヘイト、多国籍企業による経済支配というアングロ・サクソン侵略の系譜の中で、虐げられた側の人たちは強要されて使うようになった英語で数々の歴史に残る文学作品を残してきました。『夜の彷徨』もその一つで、ラ・グーマが時代に抗い精一杯生きながら書き残した魂の記録だったわけです。

アレックス・ラ・グーマ肖像画2(小島けい画)