概要

1954年に出版されたライトの紀行文『ブラック・パワー』の作品論です。

写真「黒人研究」(1985)

ライトは1953年にイギリス領ゴールド・コーストを訪れ、「反動的な知識人と首長、イギリス政府、『今すぐ自治を』のスローガンをかかげた目ざめた大衆の三つどもえ」の闘いを分析して独立への胎動を『ブラック・パワー』にまとめて西洋世界に紹介しましたが、それはアメリカやヨーロッパに絶望するライトがアフリカに自らの希望を託した「ライト自身についての書」でもありました。

修士論文でリチャード・ライトと取り上げたこともあって、1981年の夏くらいに黒人研究の会に加わり、次の年くらいには例会の案内や会誌、会報の編集のお手伝いをするようになり、月例会では、年に一、二度は口頭発表もするようになっていました。

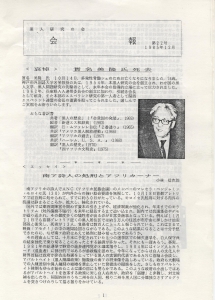

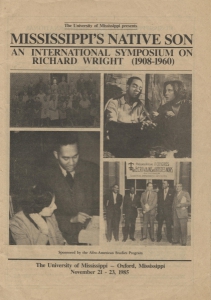

高校を辞めたものの、非常勤をやりながら定職の決まらない時期でしたが、この年の11月には、ライトの国際シンポジウムに参加する機会がありました。そのシンポジウムの発表者であったケント州立大学の伯谷嘉信さんから、87年のMLA (Modern Language Association of America)での発表のお誘いを受けました。

写真伯谷さん

結果的には、この作品が、アフリカのことを考えるきっかけになりました。

本文

リチャード・ライトと『ブラック・パワー』

Ⅰ.「アフリカ」へ

1953年6月4日の朝、ライトはアフリカに向けてリバプールを発った。目的地は1957年3月6日に独立を果したイギリス連邦ガーナ、当時のイギリス領ゴールド・コーストである。長年のアフリカへの夢が実現したのは、主に、1946年以来親交のあったトリニダード出身のパン・アフリカニスト、ジョージ・パドモア (George Padmore, 1902-1959) の誘いと尽力によるが、1 結果的にはこれがライトにとっての最初で最後のアフリカ紀行となった。約3ヶ月間にわたるこの紀行は翌1954年9月22日にハーパー社から『ブラック・パワー』(Black Power) として出版された。

写真Black Power

ヨーロッパでは、植民地大国イギリス、フランスでー部出版拒否にあっているが、各国で翻訳され全般的には受けいれられた。殊にドイツでは熱烈な歓迎を受けている。

アメリカでは「レポートとしてはー級品」という評も含め、おおむね評判は悪くなかったが、2 かなり辛辣な批判も多くライト自身少なからず傷ついている。

それらの反応は植民地に対する各国の政策や直接の利害関係と無縁ではない。宗主国イギリスで、当初激しい出版拒否にあったのも、植民地への依存度の高い国の事情と深い係りがある。

出版代理人や出版社の入れ込み様とは裏腹に売れ行きは芳しくなく、その意味では出版が成功したとは言えないが、随所で示された鋭い洞察や新植民地主義への警告をも含むエンクルマへの熱い手紙に凝縮された『ブラック・パワー』の提起する問題は決して小さくはない。

日本では殆んど評価を受けていない本書であるが、今もなお信憑性を持ち、現代われわれにさえ充分通じる警告と示唆に富む本書を紹介する中で、ライトと「ブラック・パワー」の評価をはかっていきたいと思う。

Ⅱ.『ブラック・パワー』

自ら植民地問題調査委員会のメンバーであったアンドレ・ジイド(Andre Gide, 1869-1951) は、かつて旧フランス領コンゴを訪れたあと「コンゴ紀行」(Voyage au Congo, 1927) を書いた。当初の旅行の主要な動機は自然科学的好奇心であったが、植民地政策の犠牲となっているアフリカ人の惨状と官吏、商人、宣教師たちの横暴と腐敗ぶりを目のあたりにして「私は語らねばならぬ」と考え、同書を世に問うている。3

しかし、ライトの場合は出版の意図や動機が違う。ブラック・アフリカ最初のアフリカ人主権国として独立への胎動を始めたイギリス領ゴールド・コーストの地に自らが立ち、自らの目で確めた「人々の日常」を西洋世界に紹介するのだという意図を最初から持っていた。

タコラディ港でアフリカ人労働者達がクレーンなどを操縦している姿を見て歓喜し、南アフリカのマラン博士がアフリカ人には機械類など操れないと言ったことを思い出し、ひとり苦笑している。知らず知らずの間に、西洋文明によってつくり上げられたアフリカへの<負>のイメージに気づき、それらをかなぐり捨て、ありのままの真実を見、理解しようとする姿勢がライトにはあった。同じ黒い皮膚の色が何の助けにもならず、自分がアフリカ人から西洋人と見做されていると気付いた時には戸惑いの色を隠せなかったが、それでも膚の色の幻想を直ちに捨て、むしろ意欲的に危険を覚悟の行動を取ることが出来たのは、そうした姿勢をライトが持ち合わせていたからに他ならない。そこにはこの旅行に賭けるライトの並々ならぬ決意とペンで闘う作家の厳しさが窺える。

印象記の羅列にしか過ぎず、提示された問題に対しての論理的な追求への努力のあとが見られないと評する人もいるが、4 仔細に本文を読めば、決してそうでないことがわかる。アフリカに渡る前に、パドモアから予め読むべき本のリストをもらい、それに従って準備をしたが、本文中のエンクルマとの会話の中で洩らしたように、会うべき人々についてのリストも手に入れていた。つまり、ライトは決して行きあたりばったりではなく、最初から見るべきもの、会うべき人々にねらいを定めて行動したのである。更に、表面的には主観的な感想記の様式を取ってはいるが、注意して見れば、明らかに焦点が絞られていることに気づく。その手掛りを独立後出版されたエンクルマの自伝の一節が与えてくれる。1947年に故国に戻り、統一ゴールドコースト会議の書記として精力的に活動をしていたエンクルマが、その微温性にあきたらず、大衆に促されてその職を辞して会議人民党 (Convention People’s Party) を指導して行くことを決意した直後の次の件である。

私を支持してくれる人びとのまえに立ちながら、ガーナのために、もし必要なら、私の生きた血をささげようと私は誓った。

これが黄金海岸の民族運動の進路を定める分岐点となったのだ。イギリス帝国主義のしいた間接統治の制度から、民衆の新たな政治覚醒へと – 。このときから闘いは、反動的な知識人と首長、イギリス政府、「今すぐ自治を」のスロ一ガンをかかげた目ざめた大衆の三つどもえでおこなわれることになったのだった。5

写真エンクルマ

ライトの訪れた1953年は、まさにその「三つどもえ」の闘いの真最中で「人々の日常」と来るべき独立国「ガーナ」の真の姿を描こうとするライトには、その「三つどもえ」を如何に正しく把えるかが最大の課題であった。従って、ライトは印象記を単に羅列したのではなく「三つどもえ」に焦点を置き、様々な例証を挙げ、分析を加えながら最後のエンクルマへの手紙にまとめあげた – 言い換えれば、エンクルマへの手紙に集約する意図をもって、見聞した具体的な実例をあげ、それらに分析を加えていったということになる。以下、その「三つどもえ」を手掛りに、ライトが如何に現状を把え、エンクルマへの手紙にまとめていったかを考えてみたいと思う。

<イギリス政府>

ライトはエンクルマへの手紙の冒頭で、西洋ではアフリカを従属の状態に留めておきたい為に、アフリカには文化も歴史もないかの如き<負>のイメージをさかんに与えているが、何よりも先ず、アフリカ人自身が自信を持たない限り20世紀への前進はないと心理面を強調する忠告を与えた。そして結びの部分で、アフリカのためにことを成し遂げられるのはアフリカ人自身以外にはないことを繰り返し述べている。それは、国際人として、同胞の真の解放を願う誠実なライトの「精神のアフリカ化」のすすめに他ならないが、その点をまず強調したのは、滞在中に首相からマーケット・マミーに至るあらゆるアフリカ人が話の肝心な所へ来ると必ず示すあの微妙な<不信感>をライトが敏感に肌で感じ取ったからである。何よりも感性を大切にする文学者ならではの分析が見られる。政治上の最初の敵は宣教師だったと、感情を抑えながら言ったエンクルマの発言を思い出したあとの次の分析である。

金 (ゴ一ルド) は他のものでも替えがきく。木は再び育ちもしよう。しかし、どのようなカをもってしても、精神的な習性を再構築し、かつては人々の生活に意義を与えていた視点を取り戻すことは不可能である。何ものも、あの自らの誇りを、物事を決断するあの能力を (中略) 人々に取り戻すことは出来ない。今日、それがわれわれにどれ程残酷に、又野蛮に映ろうとも、以前の文化の形骸が、はにかんだり、ためらったり、狼狽したりする人々の動作の中に見え隠れする。相手の様子を窺ってやろうとする心理的な目を持つ人間に対して、その蝕まれた性格がぬーっと顔をあらわすのである。6

写真『アフリカは統一する』

植民地政策のもたらした最大の罪の一つは、宣教師が一方的に、アフリカ人の日常に踏み込み,代替物を与えることなく人々の精神構造を破壊したことだと言いたかったのであろう。最初に心理面を強調はしたが、それらは自らの目で実際に確めた<アフリカ>の厳しい現実から感得したものである・・・・・・歩道もなく、側溝にたれ流された小便の臭いの芬々とする街路、所かまわずつばを吐く老人、商売用の重い荷物を頭にのせて運ぶ年端も行かぬ少年、水汲み場で子供を洗う母親、水浴みをする少女、物乞いをする正視に絶えぬ乞食達、文字が読めない為に配達されない郵便物、たちまちにびっしりとつく赤さび、悪臭を放つ沼、ツェツェ蝿、まだ存在するという生贄、病院へ行きたがらずに村の祈祷師をせがむ出稼ぎ労働者、まともな教育を受けられない人々、頭のただれた村の子供たち、道路のひどさ、炎天下、安賃金でロボットのように働かされる沖仲士達・・・・・・。それらの<現実>は、当時の実状を回想して綴られたエンクルマの著者の次の一節にも符合する。

イギリスの植民地政府庁がわが国を統治していた全期間に、農村の水の開発がまともにおこなわれたことはほとんどなかった。これがなにを意味するかを、栓をひねるだけで良質の飲料水がえられるのを当然とみなしている読者に伝えるのは、容易ではない。(中略)暑い湿気のある畑でつらい一日の仕事をおえると、男や女は村に帰り、それから、手おけか水がめをもって二時間ものあいだ、とぼとぼと歩いて行かなければならなかった。行きついたところで、沼とほとんど変わらないようなところからでも、塩気のある、ばい菌だらけの水を、そのおけやかめにくめたら、幸運なのだ。それから長い道のりをもどる。洗ったり飲んだりする水、たいていは病気のもとになる水の、とるにたりないほどの量をえるのに、一日に4時間!

国じゅうのほとんどが、ほんとうにこのような状態だったのだ。7

予想以上の惨状に、驚愕の念を禁じ得なかったが、イギリスのもたらした<現実>から、ライトは決して目を逸さず、物事の本質を見究めようとしている。

特有の<不信感>や悲惨な<現実>は、あくまで表面に表われた現象に過ぎず、それらの現象は、富の強奪にしか関心のない植民地政策によってもたらされたことをライトは充分に知っていた。同時に、イギリス政府が、村落共同体という伝統的機構を利用せざるを得なかった植民地支配の限界にも気づいていた。抑圧された境遇に一種の連帯の意識すら覚えながら<手紙>の中で、ライトはその限界をむしろよろこぶべき特徴であると指摘したのち、次のように続けている。

民族の文化的な伝統は、西洋諸国の事業や宗教の利害関係によって毀されては来たが、西洋人のその毀し方がそれほど積極的なものではなかったので、ひとつの<世界像>を創造したいという渇望が、無垢のまま、損なわれないで、人々の間に依然として存在しているのである。(344)

元来、厳しい「自然の中で農民が生き延びるために自然発生的に生まれた村落共同体は、植民地化以前には当然、自立の為の発展性を秘めていた。その発展の可能性は、最初、奴隷貿易によって奪われた。のちに土地収奪や強制労働、或いは税金賦課などの植民地政策によって奪われた。ラィトが見たアクラ海岸の沖仲士達やビビア二の金鉱やサンレボイの木材会社で働く人々は、強制労働や税金賦課などの政策により村を離れることを余儀なくされた出稼ぎ労働者達だった。驚く程の安賃金に危険を伴う重労働にも、働き手が不足することはなかった。アクラの海岸では、仕事の順番を待つ半裸の若いアフリカ人たちが、炎天下、事務所の階段の前に群っていた。

奴隷売買或いは税金賦課などの植民地政策によって、村落共同体が働き盛りの人間を奪われることは、その支柱を失くすこと、その内在する発展性を失うことを意味していた。内在する発展性を奪われた共同体は弱体化し、後進的状態にとどまる方向に進んだが、残されたものは、尚、より強固な団結と労働で厳しい収奪に耐えた。弱体化しながらも、辛うじて崩壊の危機を免れ、じっと耐える共同体の姿の中に、ライトはおそらく人々の<渇望>を見い出したのであろう。

ともあれ、本来自立のために生まれた共同体は、支配のために利用される機構へと変容させられていった。イギリス政府は人々の心に不信感を、人々の日常に惨状をもたらした。そして、本来の機能を充分に果していない形骸化した、いわゆる<トライバリズム>なるものを残した。トライブ、トライバリズムの言葉自体が、西洋諸国の一方的な押しつけであるように、その実体もアフリカに内在した歴史的な発展経過を辿ったものではなく、あくまで外部因子である植民地支配によって無理矢理押しつけられたものであることを忘れてはならない。8ライトは<手紙>の中で、沈滞する<トライバリズム>を打破する必要性を頻りに提言しているが、それはライト自身が人々の<渇望>を感じると同時に、本来機能すべきものが充分に機能せず、伝統的文化の形骸だけが残されている実情を看てとったからに他ならない。

ライトはまた<手紙>の中で、独立に際して、過去そうであったように未来も決してイギリス政府から真の援助は望めないばかりか、すきあらばいつ何時でも襲いかかってくると予言し、西洋に頼るな、少なくとも西洋のみせかけの援助の受け入れは最少限にとどめよと忠告した。数回にわたる暗殺未遂事件、そしてクーデターと、のちの経過を考えれば、それらの予告が決して大げさなものではなかったことがわかる。そのことを一番よく知っていたのは他ならぬエンクルマ本人ではなかったろうか。そのあたりの事情については、エンクルマ自らが独立当時を回想して綴った次の象徴的一節を掲げるにとどめよう。

遺産としてはきびしく、意気沮喪させるものであったが、それは、私と私の同僚が、もとのイギリス総督の官邸であったクリスチャンボルグ城に正式に移ったときに遭遇した象徴的な荒涼さに集約されているように思われた。室から室へと見まわった私たちは、全体の空虚さにおどろいた。とくべつの家具が一つあったほかは、わずか数日まえまで、人びとがここに住み、仕事をしていたことをしめすものは、まったく何一つなかった。ぼろ布一枚、本一冊も、発見できなかった。紙一枚も、なかった。ひじょうに長い年月、植民地行政の中心がここにあったことを思いおこさせるものは、ただ一つもなかった。

この完全な剥奪は、私たちの連続性をよこぎる一本の線のように思えた。私たちが支えを見い出すのを助ける、過去と現在のあいだのあらゆるきずなを断ち切る、という明確な意図があったかのようであった。9

<首長と反動的知識人>

イギリス政府が植民地政策を取らざるを得なかったのは、限られた人員で<完全占領>するにはアフリカが広大すぎたからであり、伝統的機構を利用したのは、それが支配するのに好都合だったからである。植民地政策により共同体の支柱を奪い、人々の教育の機会を殺ぎ、首長を傀儡に仕立ててその形骸のみを温存させ続けた。

ライトはアクラで運転手を雇い多額の出費と危険を覚悟でクマシ方面に出向いたが、その目的の一つは首長に会ってみることだった。現に数人の首長と会見したが、その一人は蜜蜂が自分の護衛兵だと信じて疑わなかった。その人は実際に25000人の長でありながら、村の人口数の質問に対して「たくさん、たくさん、たくさん」としか答えられなかった。かつて、一本のジンとひき換えに奴隷を商人に引き渡した首長、そんな人たちをライトは<手紙>の中で「純朴な人々を長い間食いものにし、欺してきた寄生虫のような首長たち」と書いた。しかし、エンクルマが自分達の権力を弱めたと批難しながらも、多くの首長達が御機嫌伺いに党本部に出入りしていたことや強力な首長アサンテへネが中央集権化を恐れるイギリス政府に利用されかけたにもかかわらず、結果的にはエンクルマに譲歩した事実などを考え合わせると、首長たちは時代の流れに敢えて強くは抗えなかった人違だったと言える。

むしろ、エンクルマに強力に敵対したのは、かつては共に闘った統一ゴールド・コースト会議の中心であった西洋で教育を受けたアフリカ人知識人違だった。ライトはその中の中心人物、ダンクァとブシアにも会っている。「なるべく早い自治を」と主張する反対派は、エンクルマがイギリスと組んで自分の為に大衆を煽動していると批判した。そして独立は時期尚早だと言い、伝統の大切さを説いた。一方、エンクルマは反対派について次のように回想している。

今日まで、反対党はほとんどいつも破壊的だった。(中略) “今すぐ自治を” の私たちの政策の正しさが1951年の選挙の結果で証拠だてられたことにたいして、統一黄金海岸会議の指導者たちは、私と私の仲間を決してゆるさなかった。その後彼らの敵対は、独立を事実上否定し、イギリスの退去を不本意とするところまで達した。もし私と私の仲間を政権からしりぞけておけるならば、わが国の民族解放を犠牲にするつもりでいたのだ。10

数人のアフリカ人知識人との会見や、金持ちの奴らはイギリス人たちよりたちが悪いと嘆くアフリカ人青年の声などから、私欲にかられた反対派が大衆から既に遊離していることを察知していたライトは<手紙>の中で、西洋で教育を受けたアフリカ人達はあてにするなとエンクルマに書いた。

<大衆>

自分達のために何もしてくれないイギリス政府、何もしてくれなかった首長や金持ちアフリカ人たち。大衆は、既に誰も、何も信じなくなっていた。大衆は長年の抑圧の状況の中で「自分達の生活を制御する力を取り戻し、新しい意味での自分たちの運命を創り出したい」(91)と渇望していた。大衆は「目に見えない神々への誓い」に倦み、もはや「自分たちの日々の福利に直接係りのある誓い」(60) しか唱えられなくなっていた。驚く程の短期間に、エンクルマはその大衆の心を捕えた。11 ライトはそんなエンクルマが「イギリス人や宣教師達が民族の伝統的な文化を打ち壊した際に残していった真空に首尾よく入り込み、その空間をすでに塞いでいた」(60) と分析した。大衆の心を捕えたエンクルマの勢いはすごかった。沿道で、或いは集会で歓呼する大衆。主に統一コールド・コースト会議になおざりにされた労働者、学生、マーケット・マミーたちだったが、中でも、植民地政策の下で低い地位に甘んじていた女性たちの熱狂ぶりは凄まじかった。1941年にエンクルマが官吏侮辱罪で300ポンドの罰金を科せられた時、即座に保釈金を掻き集めたのも主としてマーケット・マミーたちだった。大衆の大多数は文字すら読めず、自分たちが一体何をやり、全体がどういう方向に進んでいるのかを正確に把握していなかったが、それだけに、ライトは<手紙>の中でエンクルマに、大衆に約束したあなたが それらの約束を果すためには、行動の論理を人々の生活の状況に応じて決定すべきであり、自らの歩むべき道を、自らの価値を発見すべきだと、まず語りかけたかったのであろう。そして「国を統一し、形骸化した伝統のしがらみを一掃し、大衆の足を現実という基礎の上に据える」ために「アフリカの生活に尚武の心を植え付けなければならぬ」(347) と敢えて提言したのは、独立するに際して、これから歩む道があまりにも厳しく、険しいものであることを肌で感じ取ったライトの、精一杯の暖かい助言ではなかっただろうか。

Ⅲ.現代われわれとアフリカ

西洋諸国はアフリカに対して理不尽の限りをつくしてきた。そしてその状況は今もなお続いている。

パン・アフリカニスト、デュボイス (W. E. B. DuBois, 1868-1963) は「20世紀の問題は、皮膚の色による境界線の問題である。」と予言したが、12 核戦争の危機に直面している現代われわれには、希望としての第三世界「アフリカ」の存在は大きい。

三世紀半にわたる奴隷貿易につづく苛酷な植民地支配下で、「近代的な文明も科学技術の恩恵も断たれた、世界で最低の条件下で」13人的資源を増大させ、伝統的文化と教育を温存し、人間としての威厳を守り続けてきた「アフリカ」からわれわれが学ぶべきこと、教えられる点は実に多い。そればかりか、多くの国が独立を果したとはいえ、現在も尚、植民地主義、新植民地主義と闘い続ける「アフリカ」の姿は、現代われわれに真の生き方、真のあり方を問いかけている。

先般来日したセネガル人センベーヌ・ウスマン(Sembene Ousman, 1923-)は、最近の飢餓救援活動に対して「援助は要りません。それより、暖かい目で見守って下さい。」と語ったが、14 それは見せかけの援助より、正当な理解をという生き方を問う鋭い発言であろう。

ライトも、本書でその点について次のような指摘をしている。

人はその人となりや、その暮し振りに応じてアフリカに反応する。人のアフリカに対する反応はその人の生活であり、その人の物事についての基本的な感覚である。アフリカは大きな煤けた鏡であり、現代人はその鏡の中で見るものを憎み、壊したいと考える。その鏡を覗き込んでいる時、自分では劣っているアフリカ人の姿を見ているつもりでも、本当は自分自身の姿を見ているのだ (中略) アフリカは危険で、人の心に人生に対する総体的な態度を呼び起こし、存在についての基本的な前提に異議をさし挟む。(158-159)

パドモアの奨めと協力があったとはいえ、独立への胎動をいち早く察知してアフリカに駆けつけ「人々の日常」を、或いは独立への歩みを西洋世界に紹介することによって、アフリカを正当に理解しようと試みた功績は決して小さくはない。西洋の援助を受ければ新しい形の帝国主義搾取を招くという新植民地主義への予言や内部からの腐敗に留意せよ、それらに対して厳しい態度で臨めという警告などは、その後の経過を考えるとき、充分に注目に値するものである。

Ⅳ.ライトと『ブラック・パワー』

ライトは、搾取する白人への抗議と惨状に黙従するアフリカ系アメリカ人への警告を織り交ぜながら、アメリカの孕む人種の問題を、アフリカ系アメリカ人青年ビガー・トーマスを通じて「アメリカの息子」(Native Son, 1940) の中で見事に描いて見せた。と同時に、アフリカ系アメリカ人を抑圧された全体としては把えられても個人としては把え切れぬ共産主義の限界に気づいて揺れる側面をも露呈している。そこには単なる人種の問題から脱皮しようとする兆しが窺える。

「地下にひそむ男」(“The Man Who Lived Underground,”1944)の草稿を書き終えた1941年の終り頃には、既に人種問題のテーマを超える広がりを持つことを意識し始めている。出版拒否などの経過をへて改稿し、1944年に発表された作品では、疎外された状況をむしろ有利な地点と把え、見事に人種の問題を一歩踏み越えたテーマの深さと広がりを見せている。

この時期に、事実上脱党しており、公私共に、ライトは一大転機をむかえることになる。新たなる出発に際して、ライトは自分と社会について改めて深く見つめ直す作業に取り掛った。その結果生まれたのが自伝である。まとめて出せなかった為に断片的に公にされた「私はコミュニストでありたかった」(“I Tried to Be a Communist,”1944)、「シカゴでの初期の日々」(“Early Days in Chicago,” 1945)、「アメリカの飢え」(“American Hunger,” 1945)、『ブラック・ボーイ』(Black Boy, 1945) である。真実を語ることが、自分自身と格闘することが如何に難しかったかを「リチャード・ライト、『ブラック・ボーイ』の誕生を述べる」の中で述懐している。15

写真Black Boy(1945)

1946年にフランスで戦後の解放的な雰囲気に触れたライトは、脱党の煩しさや人種問題のいざこざを逃れ、自由を求めて、翌年家族と共にパリに移り住んだ。アメリカを離れ、距離を置いて見ることが出来るようになったライトは「地下にひそむ男」で扱った視点を更に広げ、『アウトサイダー』(The Outsider, 1953)の中では思想面から、『残酷な休日』(Savage Holiday, 1954) では心理面から、西洋のもたらした問題、西洋の現に抱える問題を暴き、西洋文明を痛烈に批判した。又、『アウトサイダー』の中では、主人公クロス・デイモンの口を借りて「自らの人生の意味を他人に伝える何らかの方法があればいいのにと思う・・・人と人を繋ぐ橋を架ける何らかの方法が・・・」16 と語ったが、それはアメリカに、次いでヨーロッパに絶望し、次の希望を追い求めるライトの生き方を象徴してあまりあった。その意味では「ライト氏が言っていることは、ゴールド・コーストの問題を借りて『アウトサイダー』の基本的なテーマを再び述べたものである」17という評の如く、『ブラック・パワー』は『アウトサイダー』の延長上にあったと言える。『ブラック・パワー』は西洋文明批判の書であると同時に、自らの希望を託した「ライト自身についての書」18でもあったのだ。

ライトは旅の終りに、船上からレノルヅに「私はこの地で見たものに衝撃を受けた、しかも、ゴールド・コーストはアフリカの中でもー番いい所だと聞く。もしそれが本当なら、ー番ひどい所を私は見たくない」19という手紙を書いたが、すぐあとに仏領西アフリカへの長期間にわたる紀行を企画している。多額の援助金の約束まで取りつけたが、病に斃れ、夢半ばで果ててしまったが、その事実から、「アフリカ」に一縷の望みを託し続けたライトの心情が伝わってくる。ファーブルは「ライトを著作面からのみで判断すべきではない」20と言ったが、次第にテーマや視点の広がりをみせていったライトとその作品を正当に理解しようとするとき、「アフリカ」に希望を託して書いた『ブラック・パワー』を抜きにして考えるわけにはゆかないのである。

<注>

1 Michel Fabre, The Unfinished Quest of Richard Wright, tra. Isabel Barzun (New York: William Morrow, 1973). pp. 317-319, 387-388. ビザやエンクルマからの入国許可証の入手も、パドモアの骨折りによる。

2 Ed. John M. Reilly,Richard Wright: The Critical Reception (N.p.: Burt Franklin, 1978), p. 254.

3 アンドレ・ジイド、河盛好茂訳『コンゴ紀行』(ジイド全集第11巻) 新潮社、1951年、92ペイジ。

4 Reilly, p. 265.

5 Kwame Nkrumah, The Autobiography of Kwame Nkrumah (London: Cox & Wyman, 1957), p.89. エンクルマ、野間寛二郎訳「わが祖国への自伝」(『現代世界ノンフィクション全集23』筑摩書房,1967年,416~417ペイジ。

6 Richard Wright, Black Power (1954; rpt. Connecticut: Greenwood, 1974). p. 153. 以下の本書の引用については、括弧内に数字でペイジ数のみを記す。

7 Kwame Nkrumah, Africa Must Unite (London: Panaf, 1963), p. 34. エンクルマ、野間寛二郎訳『アフリカは統一する』(理論社、1971年)、60ペイジ。

8 黒人研究の会7月例会発表の際、<トライバリズム>についてのアフリカ人の反応も含め、小林信次郎氏より御指摘を受けた。

9 Nkrumah, Africa Must Unite, p. xiv. エンクルマ『アフリカは統一する』14ペイジ。

10 Nknmah, Africa Must Unite, p. 69. エンクルマ『アフリカは統一する』100~101ペイジ。

11 エンクルマと党の活動についてライトは、秘書コフィ・バアコに語らせる手法で紹介している。その活動については、独立後エンクルマの自伝や著作の中で詳しく紹介されたが、独立前のこの時点で西洋に紹介した資料としての価値も捨て難いものである。

12 W. E. B. Dubois, The Souls of Black Folks (1903: rpt. New York: 11th Fawcett premier printing, 1970), p. 41. W.E.B.W. デュボア、木島・鮫島・黄訳『黒人のたましい』未来社、1965年、55ペイジ。(“The problem of the Twentieth Century is the problem of the color-line.”)

13 野間寛二郎「パンアフリカニズムからアフリカ革命へ – 上 -」『思想』553、1970年、98~99ペイジ。本稿は翻訳・論文を通じて、野間氏の業績に負うところが大きい。

14 黒人研究の会は1984年3月3日に京都に於いて、立命館大学黒人文化研究会との共催でウスマン氏を迎えての講演会を持った。ウスマン氏のこの発言については小林信次郎氏が「考える – アフリカ、その死角」(1984年11月26日、朝日新聞タ刊)で紹介した。片岡幸彦氏も本年度の全国大会のシンポジウムの中で若干触れている。

15 Richard Wright, “Richard Wright Describes the Birth of Black Boy,” New York Post (November 20, 1944), p. B6.

16 Richard Wright, The Outsider (1953; rpt. New York and Evanston: Perennial Library, 1965)、p. 426.

17 Reilly, p. 268.

18 Edward Margolies, The Art of Richard Wright (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1969), p. 27.

19 Fabre, pp. 399-400.

20 Fabre, p. xx.

(本稿は黒人研究の会7月例会に於いて発表した「リチャード・ライトとクワメ・エンクルマ -『ブラック・パワー』を中心に – 」と同趣旨のものである。)

執筆年

1985年

収録・公開

「黒人研究」55号26-32ペイジ

ダウンロード

リチャード・ライトと『ブラック・パワー』(126KB)