リチャード・ライトと『残酷な休日』

概要

ライトがパリに移り住んで、普遍的なテーマを模索して書いた作品のひとつ Savage Holiday (『残酷な休日』)の作品論です。

普遍的なテーマを模索していたライトを知る上には欠かせない作品と位置づけて作品論を試みましたが、今から考えると、やはり作品自体に勢いがないように思えます。もともと、作家が逃げるような形でその地を離れて何かのテーマを追うのは、難しいのでしょう。この作品に関する論評や作品論なども少なく、日本にも紹介すべきだと考えて作品群の中で捉えようとしましたが、もともと芸術作品自体は自己充足的なもので、その作品に力のない限り、作品論にするのは限界がありました。たくさん取り上げた作品のなかでは、駄作だったと思います。どの作品も取り上げないと気が済まない、僕自身の性格のなせる業だったのでしょうか。ほろ苦い思いの残る作品論となりました。

「黒人研究」(1983) 53号1-4ペイジ。

本文

リチャード・ライトと『残酷な休日』

『残酷な休日』1(Savage Holiday,1954)は、リチャード・ライト(Richard Wright, 1908-1960)がパリ亡命の後に出版した長編小説『アウトサイダー』(The Outsider,1953)の直ぐ後を受けて出された「白人を扱った」2中編小説である。「人種問題に係わりなく、罪そのものを扱った」3この作品は、主人公アースキン・ファウラー (Erskine Fowler)の“罪”にまつわる物語を通じて、過度の物質文明の発展に精神文明が伴なって行かない現状の中で、キリスト教を基盤にした西洋文明が、如何に社会に於ける個人の存在を蝕んでいるかという一面を描き出している。本論では、白人プロテスタントアースキンの犯した2度の罪を通して、ライトの描こうとした問題が一体何であったのか、又、それがライトにとってどの様な意味合いを持っていたのかを探って行きたい。

<トウニーの死> アースキンは、トウニー・ブレイク (Tony Blake) の墜落死を招き、その母親メイバル・ブレイク(Mabel Blake)をナイフで惨殺するという2度の犯罪を犯すが、この2つの犯罪は決して同じ次元のものではない。トウニーの死は言わば偶然の事故であった。アースキンが後に侮んだように、散らばった新聞を拾うために廊下に出た際、突然風が吹いてドアーが締ってさえいなかったら、或いは浴室の窓をよじ登って自室に戻ることを思い着いてバルコニーに駆け込みさえしていなかったら、或いはトウニーがバルコニーでそのとき遊んでさえいなかったら、おそらくトウニーが墜落などすることはなかっただろう。その意味では、墜落の責任が総てアースキンにあったわけではない。にもかかわらず、彼は警察に出向いては行かなかった。いや出向けなかったのである。その理由は事故の現場を誰にも目撃されずに、うまく自室に戻ることが出来たことにもよるが、何よりも保険会社の相談役であり、4万ドルの預金者であり、ロータリーの会員であり、日曜学校の校長である自分が、こともあろうに日曜日の朝に、うろたえながら裸で廊下を走りまわった挙句、バルコニーで遊んで居た5才の子供を誤って墜落死させてしまったなぞと到底他人には信じてもらえないと考えたからである。自首できなかった彼には、結局事実を隠し通すしか他に道は残されてはいなかった。勿論、トウニーに対する後ろめたさから良心の呵責に苛まれるが、現実にはトウニーが中途半端に生きて居るより、むしろ即死していてくれと願い、自分の運命が、すべてトウニーの落ちた一地点にかかっているとさえ考えたのである。その彼は、以後事故について他人に疑われはしないかと終始不安に苛まれることになるが、その時、彼の心の中には既に別の<不安>4 が見え隠れしていた。その不安とは、突然会社に見限られ、無理やり退職させられたことによって誘発されたものだった。確かに、彼は13才の時より43才に至る30年の間、心身を傾けて忠誠を尽し、自分の事以上に熟知した保険会社に突然見限られ、捨てられたことで表現出来ない程の疎外感を味わった。又、自分の後釜に事もあろうに、大学出たてのわずか23才にしかならない社長の愚息が座ると聞かされて憤慨もした。又、社長と副社長に退職のことで抗議を申し込んだ時、彼の唯一の誇りである仕事上の手腕を時代遅れだと非難されたばかりか、既に契約済みの退職金と年金、更に相談役として会社に残るという契約を楯に脅された末、退職記念会で会社発展の為のピエロ役を強要されたにもかかわらず、結局抵抗すら出来なかったという屈辱感を味わった。しかし、そんな疎外感や屈辱感よりも、もっと彼を苛立たせたのは、退職して自由になった今、一体自分自身をどう始末してよいのかわからないというところから来る不安感であった。平穏だったお決まりの生活に波風が立ち退職の噂が流れ始めて以来、彼の心の中には得体の知れぬ敵が見え隠れするようになっていた。平穏な生活を支えていた会社に捨てられて初めて、会社や教会や財産等を含む日常性の中に埋没させていた何ものかが頭をもたげ始め、心の中に不安感として広がり始めたのである。「毎週新たにもう丸6日間の日曜日が恐ろしく彼の前に姿を現わし、仕事中心の生活の中で長い間うまく閉じ込めでいた彼自身が拒んでいた部分に、何とか吐け口を見い出さなければならなくなった」5 のである。言い換えれば、今まで彼は仕事を含む平程無事な生活の中に、把み切れない自分や、触れたくない過去の自分の一切を封じ込め、自分自身と直接対話することをうまく避けて来たのである。彼が10年間遅刻すらしないで通い続けた教会を通じて、宗教の中に安らぎを求めたのも,やはり自分自身との対話からくる得体の知れぬ不安を隠すためであった。その意味では、彼にとって仕事と教会は得体の知れない不安を覆い隠すヴェールの役割を果たしていたと言える。自らの意思に反した退職を強要されたことによって感じ始めた不安は、言わばその不安を覆っていたヴェールが外的な力によって剥がされた為にもたらされたことになるが、トウニーの事故によって感じ始めた不安は、むしろ平穏な生活を支える役目をしていたヴェールそのものによってもたらされたと言ってよい。なぜなら、彼が裸の狂態を演じた末、隣家の少年を死に追い遣った事実を他人に信じてもらえないと考えたのも、又、その事実を隠し通す決心をしたのも、平穏な生活を支えていた社会的地位や財産のなせる業であったから。又、事実を隠し、人から嫌疑をかけられない様ように、いつも通りに正装をして教会に出かけたり、トウニーの事故の知らせを聞いて狂乱する母親や彼女を取りなす隣人達に何食わぬ顔で立ち振舞ったり、或いは、事件発覚のどさくさに紛れて血で汚れた自分の新聞をメイバルのものとすり替えたのも、総て30年間携わった保険という仕事から得た経験のなせる業だったからである。ともあれ、退職を契機に感じ始めていた得体の知れぬ不安は、トウニーの事故に引き起こされた不安によって、再び徐々にアースキンの心の中に<潜伏>し始める。勿論、トウニーの死は偶然の事故によってもたらされたものには違いなかったが、結果的にはそれがアースキンとメイバルを接触させる契機となる。

<メイバルの死>アースキンがメイバルと直接接触を持つようになったきっかけは2つある。1つはアースキンが教会から帰ったとき、管理人夫人のウエスタマン (Mrs. Westerman)から、メイバルが事故の起った頃に自室の窓から宙に浮いた裸の足を見たわと口走ったのを聞かされたことである。もう1つは、彼が教会から自室に戻った際に、2度電話が掛ったことである。1度目の電話は、相手が何も告げずに切ってしまったが、2度目の電話では「私は起った事を見たわ」(114ペイジ) というか細い小さな女の声がした。誰にも見られていないと考えていたアースキンにとって、それら2つの出来事は、結果的にはメイパルを訪れる決心をする引き金となった。しかし、本当に彼をメイバルに近づけたものは、不安を覆い隠す役目をしていた宗教であった。トウニーに対する後ろめたさや他人に事故の真相を知られないかという不安を感じながら、敢えて平静を装って教会に出かけたアースキンは、それでも教会に足を踏み入れたとたん、流れる賛美歌にこれが自分の世界だとほっと安堵感を覚える。その日の<神の永遠の家族>という話題で取り上げられたマタイによる福音書12章46-50節を見ながら、トウニーの事故の忌まわしいイメージを頭から拭い去るのに適しい話題はないものかと考え始める。この福音書はメイバルを神の姉妹と見るべき神のお声ではなかったか。又、トウニーの事故は迷えるふしだらな母親メイバルを救う為の神のお思し召しではなかったか。その福音書を眺めながらそう思い着いた時、彼は神の名の下に、自らの罪のすり替えを始める。神がトウニーを天国に召されることによって母親メイバルを罰したのであり、彼はその神に遣わされた使徒にしか過ぎなかったのだと考える。その思いを自分に言い聞かせるかのように、説教では、マタイによる福音書からのキリストの言葉を借りて、神の教えを行なうものはすべて母であり、姉妹であると熱っぽく会衆に語りかける。彼は説教をしながら、隣人のメイバルは実は神の家族となるべき人であり、彼女を神の道に導いてやることこそが彼の使命なのだと自らの心に言いきかせようとしたのである。彼はトウニーの死によってもたらされた不安から逃れる為に、自らの罪をうまく神の道へ転嫁したわけである。罪の転嫁は更に重ねられて行く。彼は教会からの帰途、心を鎮める目的も兼ねてセントラルパークに立ち寄るが、そこで事故の時のトウニーの驚き方に疑問を持ち始める。確かに、突然裸の大男がバルコニーに現われたのだから、トウニーが驚いたのは無理もないことだったが、それにしてもその驚き方が彼には異常すぎると思われたのである。というのも日頃母親にかまわれないトウニーを見兼ねて何かと気をかけてやっていたアースキンは、トウニーから父親のように慕われていたからである。アイスクリームやおもちゃをねだられては買い与えてやった日々の事を思い浮かべているうちに、アースキンはふと意外な事実に思い当たる。トウニーは男性の裸に、特別に恐怖心を抱いていたのではなかったか・・・・・・彼には思い当たる節があった。かつて彼はトウニーから子供がどうして出来るのかと与ねられたことがあった。彼は神様がお作りになったのだよと説明したが、トウニーは納得しなかった。トウニーは男と女が取っ組み合い (“fight”) をした結果赤ちゃんが出来るのだと言い張った。そして自分は決して大人になんかなりたくない、母さんのように裸で取っ組み合いをしたくないと付け加えたのだ。トウニーは、夜の仕事を終えて帰った母親が、ベッドで男と享楽に耽る姿を盗み見て、裸の男が母親と争っていると考えて、裸に対して異常なまでの恐怖心を持ったに違いなかった。隣に住む彼が明け方に何度かリズミカルに軋むベッドの音に起こされてなかなか寝つけないで悶悶としたことを考え合わせてその思いを深めるのだった、トウニーが突然手に持っていた親子2台のおもちゃの戦闘機をこわがって放り出したまま逃げ出したのも、常に大人の暴力の中に晒されることにより感情が損われ、情緒が不安定になっていたからであろう。のちに隣人からトウニーがいつも突然何かに怯え出し、おもちゃを投げ出して逃げて帰るということを聞かされてその見方はますます強まって行く。トウニーがバルコニーで異常に驚いた謎が解け始めた時、本当の意味でトウニーの死に責任があるのは彼自身ではなく、むしろトウニーに裸の恐怖心を抱えつけた母親メイバルではなかったかと彼には思えてくるのだった。そして、トウニーとメイバルの関係が、彼と彼の死んだ母親のイメージと重なり始めた時、その思いは強まっていった。3才で父を亡くした彼も又、トウニーのように男出入りの激しかった母親に疎まれて育った。友達からはふしだらな母親の悪口を浴びせられて相手にされなかった。彼が高熱でうなされている夜でさえ、母親は彼をひとり部屋に閉じ込めたまま男と出かけて行った。そんな彼の過去は、トゥニーの現状とあまりにも似通っていた。彼がトウニーのことを理解すればする程、トウニーの罪のつぐないをすることこそが自らの痛ましい過去をつぐなうことにもなる・・・・・・その為にも、どうしても、哀れな母親を神の道へ導いてやらねばならないと思えて来るのだった。こうして自らの罪を完全に神の道にすり替えたアースキンはメイバルと接し始める。

彼はメイバルをふしだらな女だと考えながらも、子供をなくして打ちひしがれる彼女への同情を禁じ得なかった。彼女の慎み深い仕草に、ある種の純粋さすら感じ始め、いつしか彼女を所有したいと考えるようになった。目にあまる彼女のふしだらさを責めた時、彼女は興奮のあまり卒倒して気を失ない彼の手の中に倒れ込むが、そんな彼女が彼にはこの上もなく愛しいものに思えるのだった。彼は衝動的に結婚を申し込む。自分でも気持ちがはっきりしていたわけではなかったが、彼女が奔放であればある程、彼女に魅かれて行く自分を抑えることが出来なかった。しかし、仕事と教会中心の安穏な生活を送って来た中年独身のアースキンとナイトクラブで働き、人から娼婦と陰口を叩かれる若い未亡人メイバルは、生き方、考え方に於いてあまりにも違いすぎた。子供が墜落死したその日に、その母親が何故若い男を自室に連れ込めるのか、或いは美容室やバーに出かけたり出来るのか、或いは、頻繁にかかって来る男からの電話にどうしてあんな風に楽しげに応対出来るのか彼には解らなかった。彼の心の中では愛と憎しみが交錯した。なぜ、ある瞬間には彼女を愛していると思うのに、次の瞬間には彼女を憎しみ始めているのか自分でも解らなかった。結局、彼は台所から肉切りナイフを持ち出してメイバルをメッタ突きにするが、アースキンにとってその行為は唯一の、メイバルを所有する手段に他ならなかった。同時にそれは自堕落なメイバルの振舞いを見ているうちに彼の心の中に蘇って来た彼の母親のイメージを消し去る手段でもあった。このように考えると、メイバルの死は彼にとって、彼女を永遠に所有する唯一の方法であると同時に、絶えず付きまとって彼を苦しめ続けた不安を完全に拭い去る唯一の方法でもあったのである。退職を強いられ、会社から疎外されて初めて、それまでの平穏な生活の中でうまく封じ込めていた不安を感じ始めたアースキンの自由は、ウェブの指摘を待つまでもなく「教会と仕事、アイビーリーグの服、及び銀行の預金とイーストサイドの彼の住まいという関係の中に存在していた」6 ことになる。彼は主に仕事と教会を通して社会と通じ、その中で自らの存在価値を見い出していたと言える。それが30年間も忠誠を尽して来た会社に、わけもなく捨てられた時、彼は疎外感を感じる同時に社会に於ける自らの存在価値について不安を抱き始めた。仕事や教会を含む生活の中で自らの存在価値を信じて疑わなかった彼は、疎外されて初めて社会での自分の存在に不安を覚えたことになる。その不安が契機となり仕事を含む日常性の中で忘れていた得体の知れぬ不安と彼は対面することを強いられたのだ。その不安はのちに正体を現わした様に、かつて母親に疎まれた過去の経験から生まれたものである。子供にとって母親は神にも似た存在であったから、その人がたとえ自堕落な母親であれ、彼は従わざるを得なかったわけだが、7 母親に愛されずに疎まれた我が身の存在は、子供ながらにも忌まわしいものに感じられたに違いない。そしてその忌まわしさは、やがては自らの存在に対する後ろめたさに、更には生まれて来た自らの存在に対しての憾みにさえ発展して行ったのではなかったか。そう考える時、アースキンの感じた得体の知れぬ不安の正体が、実は母親に疎まれた為に自らの存在価値を見出せなくなった自分、又そんな存在に対して後ろめたさを感じずには居られなかった自分自身であったと思えて来るのである。

トウニーの事故で自らの罪を神の道に、或いはメイバルに転嫁したのは、言わば自らの存在のあかしを確かめる為の自己防衛の行為だった。彼が宗教の中に安らぎを求めたのも、母に疎まれた後めたい我が身の存在を、神の存在によって埋め合わせたいと願ったからであったし、メイバルを神の道に導いてやることに使命感を抱いたのも、神の名の下に世の中で自らの存在を確かめたいと願ったからだった。メイバルと彼の母親のイメージがだぶり始めた時、彼は母親によって疎まれ,存在に対して後ろめたさを感じるようになった我が身の救済をメイバルに求め始めたのだ。つまり、彼にとってメイバルは、疎外された自分を救ってくれる唯一の手掛り、自分と社会を繋いでくれる唯一のかけ橋であり、換言すれば、これから彼が生きて行く上で社会の中に於ける自分の存在価値を確かめる最後の望みだったことになる。しかし、その一縷の望みもぷっつりと切れた。トウニーの事故についての真相を互いに告白し合い、トウニーの為にも結婚し助け合って生きようと誓い合ったにもかかわらず、彼はメイバルを本当の意味で所有出来ないことを肌で感じた。彼は、男からの電話の対応に出ようとしたメイバルを制して、結婚したら誠実 (“faithful”) であれと言ったが、メイバルは2人がお互いに満足すればそれで誠実なのよと制止を振り切って自分を押し通そうとした。結局メイバルを所有出来ないと知った時、又、母親にもそうであったようにやはりメイバルにも愛されないと悟った時、アースキンにとってメイバルを永遠に所有する術は、自らの手で彼女を殺すしか他に残されていなかったのである。してみれば、メイバルの殺害は、理想と現実、夢と現実との間のひずみから生まれた所産であったと言える。

このように考えて来ると、この「残酷な休日」で扱われた問題は、前作『アウトサイダー』で取り扱われた問題と非常によく似通っていることに気付く。退職によって疎外されて初めて、日常性の中に埋没していた問題に気付くという視点は、肌の色、裏切り、身体的欠陥等の故にアウトサイダーとなった時、初めて日常性の中で見えなかったものが見えて来るという<アウトサイダーの視点>に通じるものである。盲信するが故に自らの姿を見失なうギル (Gil)、ヒルトン (Hilton) のコミュニズム,ハーンドン (Herndon) のナショナリズムは罪のすり替えに使ったアースキンのキリスト教に置き換えることが出来る。又、生きて行く上での最後の望みとクロス (Cross Damon) がその夢を託したエヴァ (Eva Blount) は、アースキンがその望みを託したメイバルに相当すると考えられる。その意味では、マーゴリーズの「ある意味では、その小説は『アウトサイダー』の問題をもう一つ別の形で提示したにすぎない」8 というこの作品についての評は当を得ている。『アウトサイダー』と同様に、この作品には現代文明の抱える疎外、不安等の問題が提示されている。それら諸問題を交えながら、ライトはアースキンの犯した罪の問題、特に彼がその罪のすり替えの手段として利用したキリスト教の問題を通じて、暗にキリスト教を基盤にして築き上げられた西洋文明が、社会に於ける個人の存在を如何に蝕んでいるかという一面を描き出している。その意味では、3年後に出された『白人よ、聞け!』(White Man, Listen!, 1957) の中の一節は興味深い。自分は西洋人であるが、完全には西洋人に同意出来ないと言明した後の次の一節である。

『白人よ、聞け!』写真

「プロテスタントは、自分というものが充分に解っていない妙な動物で、自分が未成熟な自由民で、意識を充分に取り戻せなかった、歴史が生んだ申し子であるとは夢にも考えない妙な動物である。今までずっとプロテスタントが抑圧の産物であるということが便宜上忘れられてきた・・・・・・プロテスタントは、自分が心から喜んで受け容れることの出来ない、ある重荷を背負わされた勇敢で、目の見えない人間である。」9

常に自分と社会との係わりの中で自らの存在のありかを問題にして来たライトは「地下にひそむ男」(“The Man Who Lived Underground,” 1944)で、それまで描いて来たレイシズムに対する抗議という色彩の濃い問題を一歩踏み越えて、より広い意味での人間の問題を描こうとした。特に、日常性に埋もれて自らの存在が見えなくなった人間と矛盾に満ちた社会とを、<地下>という視点から透かして見せた。結局は<地下>という排泄溝に葬り去られてしまう主人公ダニエルズ(Fred Daniels)の描き方の中に、疎外された人間が虚偽に満ちた世の中でどう生きればよいのかという具体的な解決策が必ずしも示されているとは言えないが、確かに一つの新しい方向は提示されたと言える。『アウトサイダー』では、その視点やテーマは更に広げられ、肌の色によって疎外されているからこそ逆にアメリカ文化の内・外両側に立ち得るのだという、むしろレイシズムにより疎外された現状を有利な視点と把え、矛盾した世の中で如何に生きるべきかという問題を提起した。主人公を黒人インテリに設定し、特にイデオロギーに焦点を当て、盲目的イデオロギーが個人の存在を如何に蝕んでいるかを書いた。この作品では、主人公を白人プロテスタントに設定し、罪のすり替えに使われたキリスト教に焦点を当て、現代文明の中の社会と個人の一問題を提起した。白人の主人公を扱った悲劇3部作の第1作としてこの作品を発表したが、10 数々の出版拒否にあって、結局ペーパーバックという形でしか世に出せなかった。11 その上アメリカではいい評価が得られなかったから、ライトは再び南部アメリカに舞台を戻し、黒人を主人公にした『長い夢』(The Long Dream, 1958) に於いて、現実と夢というテーマを通じて、広く人間の問題を手掛けることになる。その意味では、現実と夢のひずみが生んだアースキンの罪を扱ったこの小説は『長い夢』の序曲であったとも言える。『アウトサイダー』でエヴァが自殺を遂げて死んだように、この作品でメイバルが惨殺されて死んだ結末に、やはり解決策が示されているとは思えないが、それがアメリカを捨てパリに亡命してまで自らの存在場所を求めて、尚そのありかを模索し続けたライトの苦悶を如実に代弁しているとは言えないであろうか。

そう考える時、この『残酷な休日』がライトの苦悩を蘇らせる上に、又、次の『長い夢』を理解する上に欠かすことの出来ない作品だと思えてくるのである。

<註>

1 本稿は1982年6月26日の黒人研究の会総会で口頭発表したものを加筆・訂正したものである。

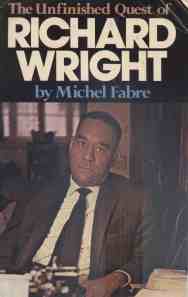

2 cf. Michel Fabre, The Unfinished Quest of Richard Wright, tra. lsabel Barzun (New York: William Morrow, 1973), p. 379.ライトは1953年3月6日のReynolds当ての書簡中、この本について以下の様に記している。“…, this deals with just folks,white folks.” 尚、本文中には、セントラルパークのべンチで漫画を読んで居る黒人少年や黒人のメイド等が数ケ所で登場するが、人種の問題として描かれてはおらず、主要人物は総て白人である。

3 cf. Michel Fabre, Quest, p. 376.ライトは1952年12月26日のReynolds当ての書簡の中でこの作品が “completely non-racial, dealing with crime per se” であることを記している。

4 不安 (ANXITY) は、第1部のタイトルになっている。物語は、ライトの得意の3部から成って居り、頭文字がAで揃えられている。第2部潜伏 (AMBUSH)、第3部攻撃 (ATTACK)。

5 Richard Wright, Savage Holiday (1954; rpt. New Jersey: The Chatham Bookseller, 1975), p. 33. 以下の引用はすべてこの版による。

6 Constance Webb, Richard Wright: The Biography of a Major Figure in American Literature (New York: G. P. Putnum’s Sons, 1968), P.316.

7 第3部 (ATTACK) の冒頭に次のエピグラフが掲げられている。

(We must obey the gods, whatever those gods are. – Euripides’ Orestes)

8 Edward Margolies, The Art of Richard Wright (Carbondale: Southern Illinois Press, 1969), p. 138.

9 Richard Wright, White Man, Listen! (1957; rpt. New York: Anchor, 1964), p. 56.

10 Fabre, Quest, pp. 429-432.

11 Ibid., p. 380. Harper’s, World, Collins (London),Pyramids Booksの各社に出版を拒否されている。尚、1954年にAvonから出版された後、1965年にはUniversal Publishing and Distributing Corp.からペーパー版で、1975年にはハードカバー版でThe Chatham Bookseller (New Jersey) から再版されている。

12 cf. Yohma Gray, An American Metaphor: The Novels of Richard Wright, Diss. Yale 1967 (Michigan University Microfilms, 1969), p.169.

執筆年

1983年

収録・公開

「黒人研究」53号1-4ペイジ