リチャード・ライトと『千二百万人の黒人の声』

概要

ライトのアフリカ系アメリカ人の歴史書に関する作品論です。1985年11月にライトのシンポジウムで初めてミシシッピを訪れたとき、ライトが書いたこの歴史に関する本について書きたいと思いました。この年の夏に、またミシシッピを訪ねて一人で歩きました。ファーブルさんの伝記に書かれているライトがかつて住んだ所を歩いてみたいと考えたからです。

ニューヨークからニューオリンズに飛び、そこからプロペラ機で州都ジャクソンに飛び、グリーウッド、ナチェツ、メンフィスと歩きました。

もちろん、ライトの生きた1910年代、20年代のミシシッピが存在するわけもありませんが、歩いてみたいと思いました。そして、この文章を書きました。

本文

「リチャード・ライトと『千二百万人の黒人の声』」

「黒人研究」56号(1986)50-54ペイジ

Ⅰ. 『1200万の黒人の声』

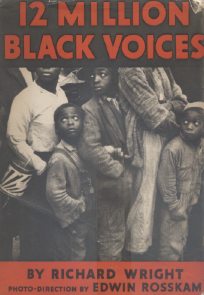

『1200万の黒人の声』(1941) は、なかなかの力作である。『ネイティヴ・サン』(1940)と『ブラック・ボーイ』(1945)の谷間にあって、まとまった評こそ少ないが、ライトの人と作品を理解する上で欠かすことの出来ない存在である。

『1200万の黒人の声』は、2つの点で重要な役割を果たしている。一つは、それまでにライトが発表した物語や小説の作品背景の一部を審らかにした点である。もう一つは、歴史の流れの中で社会と個人の関係を把え直す作業が、結果的に思わぬ副産物を生んだーつまり、苦々しい過去300年の黒人体験を、歴史というフィルターにかけることによって、その忌まわしい過去の体験を濾過し、未来に生かそうとする視点にライトが曙光を見い出し始めた点である。疎外された窮状をむしろ逆に有利な立場として捕えなおす視点が、当時コミュニズムに殆んど希望を託せなくなっていたライトには、ひとすじの光に見えたことだろう。その視点が、やがて「地下にひそむ男」を、そして『ブラック・ボーイ』を生む。

『1200万の黒人の声』は、文化として黒人が受け継いできたスピリチュアルズ、ブルース、ジャズなどを盛り込み、自らが朗読してそのレコードをウッドスン博士に献じたラングストン・ヒューズの『黒人史の栄光』のように、有名、無名の戦士たちの栄光への闘いの讃歌ではない。むしろ、英雄たちの「栄光への闘い」の一切を省き、少数の支配者層に搾取され、虐げられ続けてきた南部の小作農民と北部の都市労働者に焦点を絞り、エドウィン・ロスカム編の写真をふんだんに織り込んだ「ひとつの黒人民衆史」である。1

『1200万の黒人の声』は、正確な数字に裏打ちされた社会学的、或いは人類学的な歴史書ではない。その序で6つの作品の名を挙げ、概念や解釈の大半を深く依存している点をあっさり断った上で、思い切りの簡素化をはかった、言わばおおざっぱな「歴史書」である。ライトのよき理解者であり、協力者でもあった社会学者ホレイス・ケイトンは、本書を書評として取り上げて次のように語っている。

私たち社会学者は資料をつくってきたし、その理論も充分承知している。しかし、それが必要としている力や形では述べることが出来なかった……この新書は、簡潔で、直接的で、力強い点において秀れている……ライトが文を書き、ロスカムが写真を配したものと同じ社会がアメリカに存在し得はしないだろう……しかし、その社会は確かに存在する、永年の間、同僚たちと私は数字と地図とグラフによってその社会を描き出そうと努めてきた。今、ライトとロスカムは、今まで誰も語ったことのないような物語を語りかけている。2

『1200万の黒人の声』は、歴史書というよりはむしろライトの心の「物語」である。小説家のライトが歴史そのものを取り上げたのも、そして極端なまでにその簡素化をはかったのも、ひとえに「歴史」を借りて己を語りたかったからだ。それは『ネイティヴ・サン』でロバート・ニクソン事件を借用はしたが、小説の基調をあくまで「自分自身の感性経験」3 に置いたのと同じである。小説家が歴史家や社会学者の「概念や解釈の大半」を借り、思い切ったその簡素化をやって「己」を語ったからこそ、小説家にしか持ち得ない言葉の力を最大限に生かして読者に強烈なインパクトを与えることが出来たのではないか。その「物語」には、ライトの南部が、ライトの北部が、そしてライトのアメリカが熱っぽく語られている。

Ⅱ. ライトと南部

南部を語るライトの作品には、いつも反発と愛着が複雑に絡み合っている。人としての存在をかたくなに認めず黒人を疎外し続けてきた白人社会への反発やジム・クロウ体制下で苦しみながら、尚自らの惨状の実体を解し得ない無恥厚顔な黒人達への反発とどんな状況下であれ自分が確かに生まれ、育った風土への愛着などである。しかしながら、苦難の歴史を生き永らえてきた黒人同胞への愛着がこれほどまでに示された作品も少なかろう。

「毎日埃っぽい農場や街通りの堅い舗道で私たち黒人を見かけても、あなた方はいつもあたりまえだと考えるし、私たちのことを知っていると思っているが、私たちの歴史はあなた方が考えているよりも遙かに奇妙だし、それに私たちは見かけとは違う」4 とライトは語り始める。人間としての生活を営んでいたアフリカから奴隷として無理やり新大陸に連れて来られた祖先のアフリカ人たちを代弁してライトは次のように語る。

私たちの神は死に絶え、もはや答えてはくれなかった。アフリカの故郷を離れたという精神的外傷、長い間航路の苦しみ、渇き、飢え、奴隷船の恐怖、これらすべてのものによって、私たちは空っぽになり、感覚を失ない、魂を奪い去られてしまった、そして後にはただ心の強い衝動と恐怖感、疲弊感だけが残された。(15ペイジ)

奴隷として次々に新大陸に送り込まれた黒人たちは、各農園に振り分けられ耕す道具として利用された。解放宣言により、法的に「自由」を保証されはしたが、経済力、政治力を持たない多数の黒人が、ひと握りの金持ち白人土地所有者に搾取される構図は変らず、名前が「奴隷」から「小作人」に変ったに過ぎなかった。それでも、黒人たちの耕す土地は美しかった。ファーブル氏が指摘するように「私たちの耕す土地は美しい……」で始まる次のくだりは、ライトが南部について紡ぎ出した最も美しい文章の一つであろう。5そこにはライトの風土への愛着が滲み出ている。

私たちの耕す土地は美しい・・・・・・

南部の春は静かな物音と万物の成育する光景で一杯である。林檎の芽が生き生きと花を咲かせ、忍冬(すいかづら)が家の脇を伝う。向日葵は暑い野で頭を垂れる……・

夏には泰山木が何マイルにも渡って芳香を野辺に充たす……・蝶が熱気の中をひらひらと舞い、雀蜂が鋭い、跡切れない詩を唄う……

秋には土地が鮮やかに色づく…綿が摘まれ、綿繰り機にかけられる……

冬には、林に、冷たい鉛色の冬に燃す薪を集める男たちが出すのであろう、高い木に鉄斧の食い込む音が響く……時折、川は堤から溢れ、後に土地を肥やす厚い沈泥の層が残る、その時、大地の様子はまばゆく物わびしく感じられはするが、はじめての日の静けさと不思議さと畏怖に満ちている。(32-34ペイジ)

しかし、ジム・クロウ体制の下では、黒人たちが如何に土地を美しく耕そうと収穫が公平に分配されることはなかった。最後の綿が綿繰り機にかけられ、梱詰めが終るとき、結局は更に借金がかさんだことを思い知らされる。そんな時、黒人小作人は目を伏せ、そしてつぶやくのである。

ひとつの零はひとつの零、

5はひとつの数字、

すべて白人のもの、

「黒んぼ」のもの何もなく……(42ペイジ)

「火と雲」(1938) の冒頭の場面で、家路を急ぐ主人公テイラーが口ずさんでいたあの歌6 には、そして『ひでえ日だ』(1963)の主人公ジェイクと3人の仲間が、郵便局での仕事中に、南部を懐しんで交した会話の中で歌ったあの歌7 には、実はこんな黒人小作人の恨みがこめられていた。

美しい風土と残虐な白人社会。その対照は「ビッグ・ボーイは故郷を去る」(1936)のイメージの基調をなしている。黒蝶が舞い、蜜蜂が稔り、忍冬(すいかづら)の甘い香りが漂う。草いきれの中、遠くに列車の汽笛を聞きながら戯れる4人の少年。「犬と黒んぼ入るべからず」の法に触れただけの4人への制裁はあまりにも凄まじかった。風土が美しければ美しいほど、読者の目には白人社会がますます酷なものに映る。

綿花の帝国は、しかし、崩壊し、南部は破産する。多くの農園は北部の大資本家の手中に落ち、トラクターが黒人たちの仕事を奪っていった。黒人たちは増え続ける家族を抱えて行き暮れた。歳月は去来しても、生活の厳しさは増すばかり、「犠性者となるか或いは反逆者となるか」(57ペイジ)、他に道は残されてはいなかった。この選択が「河のほとりで」(1938)の主人公マンの苦境のイメージの一つの基調である。濁流に家ごと流されてしまうか、或いは白人から掠めたボートを使うか。又、ボートの黒人青年に真相を打ち明けて逃亡するか、或いは白人を射殺したことでリンチの憂目にあうことを覚悟するか。又、目撃者の家族を殺すべきか、或いは運よく逃れることを願うか。いずれの場合も、どちらの選択肢にも、希望はない。身重に悶える妻や家族を乗せて、ごうごうと渦巻く暗闇の濁流を遡るマン。やっと辿りついた病院で、妻の死を悼む時間すら与えられずに作業に駆り出され、結局は射殺されて死んで行くマン。そのイメージは、南部「破産」のあおりを受けて、家族を抱えてただ行き暮れる黒人小作人たちのイメージにあまりにも似通っていよう。

南部じゅうを移動しながら、北部の大資本家の手による「農園工場」で働く黒人たちに、北部の大都市から「自由」への誘いの声がかかった時、かつての白人大地主とかつての黒人小作人との間で次のようなやりとりがあった。

「おい黒んぼ、どうしようってんだ」

「南部の土を足から払ってんでさ、だんな」

「おい黒んぼ、北部じゃ飢え死ぬぜ」

「構うもんかね。人間いつか死ぬんでさあ」・・・・・・

「おめえ、北部じゃ凍えちまうぜ」

「構うもんかね」・・・・・・

「聞いた風な口をきくな、黒んぼ」

「口をきいちゃいないんで、ここを離れてんでさあ」

「おい、でっけえ学校おっ建ててやるぜ」

「ここで知事でいるよかシカゴで街燈柱でいる方がましでさあ」(87-88ペイジ)

『ひでえ日だ』の4人の会話の中にあらわれる「ミシシッピで知事になるよりはむしろシカゴで街燈柱でいる方がいい」8 の歌は、こんな情況の下でつくられた。「1890年から1920年にかけて200万人以上の黒人が南部を離れた。」(89ペイジ)

Ⅲ.ライトと北部

あこがれの北部も、黒人たちにはやはり約束の地ではなかった。ライトは南部を引き合いに出して、北部を次のように語る。

……私たちは人の群れの只中で暮らしている、しかも人と人との間には大きな隔りがあって、その隔りは言葉がその架け橋にはならない。私たちの暮らしはもはや土や太陽や雨や風によるのではなく、仕事と仕事の残酷な論理によっている……南部では暮らしは違っていた、人が人に喋りかけ、ののしって、わめいていた、そして人が人を殺していた……しかし、ここ北部では、冷たい力が人を襲い、圧迫する。それは、一種のものの世界である。(100ペイジ)

「ものの世界」での黒人たちの生活は悲惨を極めたが、その惨状を最も鮮烈に描き出しているのは「キチンネットは……」で始まる各ペイジ写真入りの7ペイジに渡る「キチンネット哀歌」(105-111ペイジ)であろう。家賃の法外さを説いたあとの次のくだりである。

キチンネットは、我々の監獄であり、裁判なき我々への死刑宣告である……

キチンネットは、30人かそれ以上の住人にトイレが一つ、空気が淀んで穢ない為に乳児は早く死ぬ……

キチンネットは、猩紅熱、赤痢、腸チフス、結核、淋病、梅毒、肺炎、それに栄養失調の温床である。

キチンネットは、我々の間に余りにも広範に死をまき散らすので、今や死亡率が出生率を超えてしまっている……キチンネットは、混み合って絶えず騒々しいので、あらゆる種類の犯罪を誘発する場となっている……

キチンネットは、希望を失なった不幸な人々に耐えられない程狭苦しい思いを強いるので、目に見えない摩擦を生み、誉めたり責めたりやり返したりの絶え問ない諍いを起こして人々の人格を歪めている。

キチンネットは、個人の人格に圧迫感や緊張感を与えるので、よくてせいぜい独り何とかやっていこうと、多くは争うことを諦め、妻や夫や子供さえ残したまま家を出てしまう。

キチンネットは、夫に棄てられた母親が膝に子供を抱えて坐っている、そんな何千という一部屋式の家を生み出している。

キチンネットは、伸び盛りの子供たちの人格を挫き、秩序を壊し、希望を奪っている……

キチンネットは、黒人の少年たちをいつも苛々させ何かしたいという気持ちにさせている。その結果、少年たちは家から飛び出し、他の落ち着きをなくした、徒党を組んだ少年たちと一緒になることになる……(106-111ペイジ)

この「キチンネット哀歌」は、『ネイティヴ・サン』の舞台設定や家族構成などのねらいを手に取るように教えてくれる。冒頭の場面で、ビガー兄弟に鼠を殺させたのは、30センチ以上もある太った鼠にサウス・サイドの穢なさを象徴させたかったからだし、その 「格闘」によってあたりの騒々しさを読者に印象づけたかったからだ。又、舞台をキチンネットに設定したのは、女性が着替えする度毎に目をそらしながら恥しさをこらえたり、「耐えられない程苦しい思い」を強いられて「咎めたり責めたりやり返したりの絶え間ない諍い」を余儀なくされることによってビガーや家族が如何にその人格を歪められているかを強調したかったからだ。又、ビガーと仲間に、白人の店を襲うことで喧嘩させたのも、キチンネットによって人格を挫かれた少年たちが街に飛び出してどんな日々を過ごしているかを示したかったからだ。又、母親と3人の子供という家族構成は、サウス・サイドにならどこにでも見られる「争うことを諦め」た夫に、父親に捨てられた母子家庭を持ち出したかったからだ。

様々な問題を抱えるサウス・サイドは、人種の問題をはらむアメリカの産物に他ならなかったし、キチンネットは、そのサウス・サイドの言わば縮図であったと言ってよい。ビカーを生んだ病めるアメリカ社会を描こうとするライトにとって、サウス・サイドは、そしてキチンネットは、持ち出さねばならぬ恰好の舞台であったと言える。

ビガーの住むキチンネットは、実は慈善事業の一環として、ビガーに運転手の職を与えてくれたあのドールトン氏のものだったが、かつて南部で、大農園主が奴隷を、小作人を食いものにし続けたように、北部でもひと握りの大資本家が多数の貧しい黒人労働者を搾取するという構図はいささかも変わっていなかったのである。法に守られ、貧乏白人を巧みに利用しながら。

Ⅳ. ライトと社会

歴史を通してライトが描き出したのは、歴史や社会や経済機構という巨大な枠組の中で、なす術もなく虐げられ、翻弄され続けて来た無力な黒人たちの姿だった。それはある場合には、自分や家族を捨てた無学な小作人の父親であり、ある場合には、夫に捨てられてあのおぞましいキチンネットの一室で呻吟する母親や叔母マギーの姿である。地に這う年老いた農夫の写真(83ペイジ)は、1940年にメキシコ旅行の帰途、故郷南部にライトが立ち寄った際に再会した、手に泥のついたくわを持ち、ぼろのつなぎを着てミシシッピの赤土の上に立っていた、今はもう年老いた父親のイメージをほうふつとさせる。9 又、壁の崩れ落ちたキチンネットの写真(106ペイジ)は、のちにライトが『アメリカの飢え』の中で記したように、引越し先の下見に出かけた際に、あまりのひどさに泣き崩れてしまったという母親の姿を連想させる。10しかし、何よりもライトが描き出そうとしたのは、時代の大きな流れの中で、故郷を捨て北部の大都市シカゴの片隅で辛苦を味わう運命に弄ばれはしたが、それでも懸命に自分を生きてきたライト自身の姿ではなかったか。かといって「故郷のアフリカから、かつてなかったほど最も複雑に、高度に工業化された文明の真只中にほうり出されたが、今まで殆んど誰も持たなかったような意識や記憶を持って、今日しっかりと立っている」(146ペイジ)と語るライトには、苦難を強いた社会や時代に対する憤りや、或いは自分を捨てた父親への恨みはない。むしろ、滅び去っていてもおかしくない程厳しい歴史の中をよくぞくぐり抜け、生き永らえて来た黒人同胞への同情と愛着がある。そこには、戦時下、『資本論』の入ったカバンを片手に南部を行くのは危険だという白人の友人に向って「しかし、ミシシッピの親戚を尋ねたい」「しかし、南部を見たい、そこで生まれたんだ」11 と言い切って、父親との再会を果たし、「私は父を許し、父を憐れに思った」12 と記し得た姿と相通ずるものがある。そんなライトの姿勢を、エリスンは、やはり見逃してはいない。

あなたの歴史を読んだ後、私はとっくに血や骨やこの体で、或いは一番奥深い記憶や考えの中ですっかりそれを承知しているのですが、あなたの歴史を読み、写真をみたあと、感情の生きものである私たち黒人は、将来闘いの中で最も手ごたえのある打撃を与えると確信しました……私が知っている多くのことにあなたが苦しんで来られたことも、そしてあなたが学ばれた真実は黒人の真実だということもずっとわかっていました……あなたの本から滲み出てくるこの過去はいつも私たちの中で生々しく、ぴりぴりと、ひりひりと生きています……あらゆる残忍な仕打ちや飢えや苦しみを経験したのち、私たちがその体験に愛着を示し、受容し始めた現実から湧きあがって来るほろ苦い誇りを私はあなたの本から感じます。13

奇しくも、この本が出されてから約半世紀後に、ミシシッピ州は、かつて故郷を離れた今は亡き息子を「リチャード・ライト死後25周年記念国際シンポジウム」と銘打ってむかえいれた。「ミシシッピはミシシッピの息子に敬意を捧ぐ」の見出しをつけたニューヨーク・タイムズ紙のインタビューの中で、エリスンは自分や他の黒人作家がライトから少なからず感化を受けたことについて触れたあと「ミシシッピ大学でライトの会議が持たれたことは意義深い」14 と述べているが、その感慨はどんなものであったであろうか。南部に反発しながらも、生まれ育った南部への愛着を捨て切れず、南部社会と自分との意味合いを終生考え続けて止まなかったライト。そんなライトを理解する一つの鍵を、たしかにこの『1200万の黒人の声』は握っている。

「その体験に愛着を示し、受容し始めた」視点が、まもなく「地下にひそむ男」を、そして『ブラック・ボーイ』を生む。

<註>

1 A Folk History of the Negro in the United States が副題である。全体は152ペイジ、4章から成っており、主として南部の小作農民を扱った2章と、主として北部の都市労働者を扱った3章がその8割を占めている。掲載写真はジャケットの分も含め88枚である。

2 Horace R. Cayton, “Wright’s New Book: More than a Study of Social Status," Pittsburgh Courier (November 15, 1941), rpt. in Richard Wright: The Critical Reception, ed. John M. Reilly (n.p.: Burt Franklin, 1978), p. 104.

3 Michel Fabre, The Unfinished Quest of Richard Wright, tra. Isabel Barzun (New York: Morrow, 1973), p. 173.

4 Richard Wright, 12 Million Black Voices (New York: Viking Press, 1941), p. 10. 以下の引用はこのテキストによる。

5 Fabre, The World of Richard Wright (Jackson: University Press of Mississippi, 1985), pp. 85-86.

6 Wright, Uncle Tom’s Children (1940; rpt. Cleaveland & New York: World, 1943), p. 153.

6 Wright, Uncle Tom’s Children (1940; rpt. Cleaveland & New York: World, 1943), p. 153.

7 Wright, Lawd Today (New York: Walker, 1963), p, 153.

8 Wright, Lawd Today, p. 154.

9 Wright, Black Boy (New York: Harper & Brothers, 1945), p. 30.

10 Wright, American Hunger (New York: Harper & Row, 1977), p. 42.

11 Wright, “I Was in the South Where Neither Law nor Tradition Was on My Side," in Bondage, Freedom and Beyond (New York: Doubleday, 1971), p. 83.

12 Wright, Black Boy, p. 30.

13 Fabre, The World of Richard Wright, p. 88.

14 “Mississippi Offers Homage to Native Son," The New York Times (November 23, 1985), p. 1

執筆年

1986年

収録・公開

「黒人研究」56号50-54ペイジ