アレックス・ラ・グーマとアパルトヘイト

概要

1988年9月に大阪工業大学で行われた黒人研究の会創立30周年記念シンポジウム「現代アフリカ文化とわれわれ」を総括したものです。小林信次郎氏が司会、北島義信氏とケニアのサイラス・ムアンギ氏と私がシンポジスト、私は、抗議作家から脱皮し、国際人としてより普遍的なテーマを追い求めてアフリカとアメリカの掛け橋になろうとしたリチャード・ライトの役割について話をしました。

本文

アレックス・ラ・グーマとアパルトヘイト「黒人研究」58号13-15ペイジ

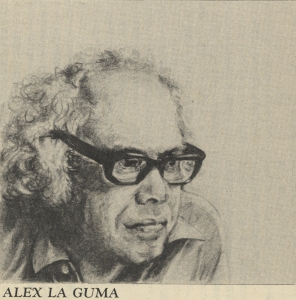

ラ・グーマが亡くなってからもうすぐ三年になる。八月にはカナダで、アレックス・ラ・グーマ/ベシィ・ヘッドの記念大会がある。南アフリカの友人・後輩たちが企画したものである。真実を伝えよう、歴史を記録しようとしたラ・グーマの意図は、時の試練を経て確かに後世に伝わっている。

アレックス・ラ・グーマ/ベシィ・ヘッドの記念大会のブランシ夫人

アレックス・ラ・グーマ/ベシィ・ヘッドの記念大会のブランシ夫人

ラ・グーマを語る前に、少し日本人のアフリカにっいての見方に触れておきたい。テレビ等で活躍している人の発言や、テレビ番組におけるアフリカの取り上げ方等にもあらわれているのだが、多くの日本人にはアフリカ人に対して対等にものを見ようとする点が欠けている、言い換えれば憐れみの姿勢があるのではないかと思う。

しばらく前教育テレビで「南ア貿易日本の選択」という討論番組があった。その中でフォトジャーナリストの吉田ルイ子さんが「南ア商品のボイコットを求めて日本のいろんな企業を回ったら、非常に冷たい反応であった。日本はもうそろそろ金儲けばかりのやり方を止めて、世界から取り残されることのないようにしましょう。日本は今世界からその姿勢を求められています。」と話しておられた。更に、では具体的にどうしたらいいのかということに対して吉田さんは「南アにいる日本人はぬくぬくと生きてばかりいないで、まず黒人街に行き、その人たちと交流するように心がけて欲しい。」と言っておられた。

その発言から、私は去年の秋に放送されたテレビ朝日のニュース・ステーション「白いアフリカ、南アフリカ共和国」を思い浮かべた。番組ではヨハネスブルグの日本人学校のことが紹介されていたが、ガードマンに固く護衛された学校の校長は、まず子供たちの安全を守るのが一番だと言った。そして<美しい>和服で身を飾った女性は南アフリカのことを聞かれて「とてもすばらしい国だと思います。きれいですし、食べ物はおいしいですし、こういうティーセレモニーもさせていただけますし・・・・・・」と答えていた。しかしアパルトヘイトに関する質問になると一様に「お答えできません。」の一点ばりだった。

そして子供たちは自分の家にいる黒人のメイドたちのことを「住むかわりにやっぱり働かせてあげるっていう感じで」とか「雇ってあげないと職がないですからね」とか平然と答えていた。さらにその中の一人は関西弁で次のように言った。「僕はですね、この国あまり好きちゃうねんけど、あの、恐いという印象が多いんですよね。ほしたら、おやじさんがいいから楽しめ、というんですけどなかなか楽しめないんですよ。」

この少年の父親はおそらく「お前らを楽させてやるから、おれのように一生懸命勉強して一流の大学に入り、一流の企業に入ってこんなりっぱな生活をするんだぞ。」と言いたかったのだろう。しかしこの親たちは子供たちに、いったい何を伝えているのだろうか。

この人たちのことを考えると、ラ・グーマは貧しかったが、ほんとうに貧しかったようだが、すばらしい父親をもって幸せだったと思う。

筋金入りの闘争家の父ジミー・ラ・グーマの生き様を見て育ったラ・グーマは、1937年スペインでフランコ独裁政権に自由を渡すなと国際義勇軍が結成きれた時、わずか13歳で志願さえしている。わずか13歳でそのようなことを考えついたのは、おそらく自宅が若い活動家たちの出入りする拠点だったからであり、父親がいたからであろう。

そういうふうにラ・グーマは早くから解放闘争の渦中にいたわけだが、生まれた国で法律によりあたりまえの人間としてみなされていないわけだから、いわばラ・グーマの生き方は人間を取り戻すための闘いであったとも言える。

ラ・グーマは闘争家でもあったが、同時にすばらしい芸術家でもあった。ペンの力を充分に知っていたのである。ラ・グーマは作家として二つのことを常に念頭においていた。一つは、今現在南アフリカに起こっていることを世界の人々に知らせるのだ、ということである。

もとより白人の利害に従って考えられたアパルトヘイトは、私たちが想豫している以上の文化荒廃をもたらす。またアパルトヘイトは人種間の交流を絶ち、その間に大きな壁をつくる。

イギリスで作られたテレピ番組「教室の戦士たち-アパルトヘイトの中の青春」のなかで、同じ16歳の白人シスカと黒人シルピアという二人の高校生が、自分たちの住まいを紹介しながら交互に語る。

白人の高校生シスカは次のように言う。

南アフリカのアパルトヘイトは世界の非難の的ですが、白人と黒人はごく自然に分かれているだけです。今の南アフリカには人種差別はありません。白人と黒人の間に差別があるなんて根拠のないことだと思います。

そして最後に「ここ何十年かは急激な変化はないと思います」とまとめる。一方、黒人の高校生シルビアは「アパルトヘイトというものは、人間を肌の色ではっきりと分けてしまうことです・・・・・・一つの国の中で同じ考えや理想を頒ち合えないことがアパルトヘイトだと思います。」と述べている。

この対照的におかれた二人のことばにより、知らないことの恐ろしさをまざまざと見せつけられてしまう。

そしてラ・グーマはこの知らないということの重要性を作家として充分に認識していた。何故ならANCの一員でもあったラ・グーマの願いも民主統合国家の実現であり、実状を知らせることはその第一歩でもあったからである。

ラ・グーマの真実を伝えようとする姿勢は、1955年こリポーターとして採用された左翼系新聞「ニュー・エィジ」で培われた。「ニュー・エイジ」は1962年に廃刊に追いやられた命の短かった新聞である。(これはおそらくイギリスでしか手に入らないと思っていたが、留学中の会員の山本伸さんに無理をお願いして探していただいたところ、ニューヨークにもそのマィクロフィルムがあった。そのフォトコピーが手元に少しある。)その中には1957年ヨハネスブルグで行なわれていた、あの有名な反逆裁判の模様を伝えた「皆それぞれに大変だが、不平をこぼすものは誰一人としていない」という記事もある。

ラ・グーマはアパルトヘイトはよくないとか、政府はこうあるべきだとか、新聞では書いたが、文学作品ではいっさい語らなかった。ありきたりの青年が、ひどい環境のなかで、どれほど簡単にチンピラの仲閥入りをするかを書いた。また人々がいかに官憲の横暴に傷つけられているかを書いた。例えば、『夜の彷徨』の中では、主人公マイケル・アドゥニスは街で療れ違った警官に尋問きれる。まず、マリファナはどこだと聞かれる。初めから犯罪者扱いである。嫌疑を否定すると、今度はポケットの中味を見せろである。ポケットの中にある金を見つけると、実は給料の一部だったのだが、どこで取ったのだ、という質問である。そして結局咎めるものがないとわかると、警官の一人はアドゥニスを肘で突いてから、悠々と歩き去る。これはすべて通りで、みんなが見ている白昼に堂々と行なわれている。

それから第二作目の『三根の縄』では、主人公チャーリーは恋人フレッダと眠っている最中に手入れを受け、泥靴で踏み込んできた警官に「マリファナはどこだ」と尋問される。そして名前を聞き、二人がまだ夫婦でないのを知ると、警官の一人は恋人フレッダに「この黒んぼ淫売め/」と罵り帰って行く。別の手入れの事件では、ある男性が裸のまま手錠をかけられ連れて行かれる。またその手入れをガウンを引っかけて見に出た男が、パスを調べられ、パスが無いと「パスは家の中にある」と叫びながら引っ立てられて行く。

そんな姿を見せつけられる読者は、白人政府にとっては、1960年の悪名高いシャープヴィルやランガの虐殺、あるいは1976年のソウェトの暴動に対する蛮行が、日常茶飯事のことで、すべてその延長上でしかなかった、そんな思いがするのである。

またラ・グーマは『三根の縄』で雨をうまく使っている。政府の観光用の宣伝に、南アフリカは非常にすばらしい、天気の良いところだと書いてある。それを逆手に取った。現実にはスラム街は雨によって苦しめられている。そういう苦しみを味わっているラ・グーマはその雨をうまく利用したのである。

例えば、チャーリーの妹キャロラインが粗末な小屋で出産をする。そのときには雨漏り水がたまって床の上をったっていた。産婆は来ない。大声を聞いてかけつけた警官の一人は中を覗き「ああ、何ということだ!」と叫ぶ。

でも読者は、キャロライン自身が実際に鶏小屋のようなところで生まれたことを知っている。本人が子供をこんな惨めなところで産んだのを見て、おそらくその子供もまたアパルトヘイト体制が続く限り同じような状況で子供を産むことになるだろう、と予測する。

もう一つラ・グーマの念頭にあったのは、作家として歴史を記録するということであった。父ジミー・ラ・グーマが自分に贈ってくれたように、ラ・グーマは次の世代に、きっと日本にいらっしゃるANC東京事務所のマツィーラさんも含めて、その人たちに何か贈れるものをと思って残していったにちがいない。

アパルトヘイトの問題は南アフリカだけの問題ではない。自分の生き方に係わる問題で、毎日の生活とそれほど切り離されてはいない。ほんの一例だが、日本人が結婚指輪に使うダイヤモンドが、すでに南アフリカと深く係わっている。

私たちはダイヤモンドがなくても生きて行ける。人間の欲はきりがなく、物質文明、消費文明に毒された現代社会が楽園だと考えている人もいないだろう。このあたりで私たちは一歩立ち止まって、すべての面で自分を、そして社会を見つめ直してみる必要がある。

これは基本的な問題に係わることだが、研究のための研究はないし、文学のための文学もない。私たちは自分たちの子孫に手渡せる何かを探しながら、闘争家・文学者ラ・グーマが残していってくれたメッセージを次の世代に引き継いでいきたいと思う。

執筆年

1988年

収録・公開

「黒人研究」58号13-15ペイジ