連絡事項:来週授業あります。月曜日振替は再来週でした、ごめんなさい。

11月7日6回目の授業でした。

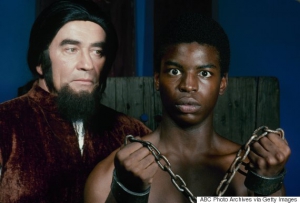

①『金のフレーズ』①の解説、②John Brown’s Body、③「ルーツ」の映像で時間切れでした。

『金のフレーズ』は①の1~50まで。oral checkや筆記試験を利用してインプットするつもりなら連絡してや、いつでもつき合うんで。二人で組んで、も有効なんで、する時は筆記試験は作って印刷するよ。遠慮なく。何回も言うけど、過去問繰り返して、基礎的な文章(『金のフレーズ』1000題)をの日本語をみてすぐに英語が出るくらいすれば、800は行くで、ほんま。

奴隷の逃亡の話から、1959年のジョン・ブラウンの蜂起(白人が神の啓示を受けて政府の兵器庫を襲って武器を奪い、黒人とともに起こした奴隷主への反乱)の話の流れで、John Brown’s Bodyを聴いてもらいました。資料は次回に持って行きます。

映像は、船倉での交渉の場面と奴隷市。奴隷船の最後の場面を飛ばしたみたいやね。集団自殺やないけど、自分から海に飛びこむ場面があるんで忘れてなかったら観てもらうつもりです。

最後に時間切れになったけど、Part 3(リスニング)の59-64(2問、岩井くん)は途中で時間切れ。Part 3(リスニング)は10問、あと2問で終わり。参考ファイルに音声ファイルは置いてあるんで、ダウンロードしてやりや。

<次回は>

* コメント(何人か)

* 『金のフレーズ』は①の51~100

* 59-64(2問、岩井くん)は途中→続き(トーイック関連は出来れば30分で)

* 「ルーツ」の続き(売られた農園での場面、クンタの一回目の逃亡)

African American songs(プリントの3枚目、STEAL AWAYの歌詞の前まで)、誰かやらへんか。

歌も紹介したいね。

来週に、また。

************

干し柿の季節で、今年干したのは40個。倍くらいなってたと思うけど、無事生き残って干せるのはそれくらい。

小島けい画

小島けい画

前にホームページで何回か書きました。↓

2008年12月31日

渋柿を干し出してから二十年以上になります。長女が生まれてから少し経った頃、どさくさに紛れて奥さんのお父さんの家に転がり込んで明石海峡の近くで暮らし始めました。庭に渋の木があって、ある年からその柿を剥いて縁側に干し始めました。そう大きくない丸い柿だったけど、そのうち大きい長細い柿を八百屋の店先に見つけて庭先に吊し始めました。家は誰も住まなくなった時に震災にやられて、廃屋の姿を晒していたんで侘びしかったと弟が電話でしゃべってたような。更地にして人手に渡ったそうやから、あの柿の木も今はもうこの世に存在していないわけです。

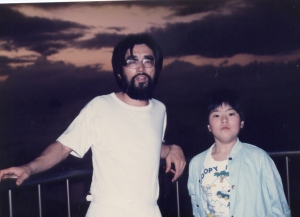

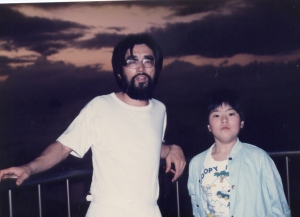

明石にいた頃、家族でサンフランシスコへ行く前に寄ったハワイで長女と

明石にいた頃、家族でサンフランシスコへ行く前に寄ったハワイで長女と

二十一年前に宮崎に来てからも干し柿作りは続いていましたが、今年は箱で渋柿が出回る頃に柿を買う心の余裕もなくて、とうとう干し柿も作れませんでした。

渋柿を吊せなかった、今年が暮れる 我鬼子

2009年11月 26日

今年初めて一つ柿が実をつけました。桃栗三年柿八年と言うようですが、少し早くなったようです。

多分苗木を買ったとき、西条柿の札がついていたと思います。裏庭になっていた丸い柿を干したのが干し柿作りの最初です。二十数年前に明石に住んでいた時のこどです。そのうち八百屋の店先で西条柿を見つけて干すようになりました。苗木は、いつだったか、宮崎神宮の植木市で目にしたものだったようなあやしい記憶がありますが。

今年は二箱の柿を買って干しています。

2010年11月23日

今日は柿を干しました。たしか西条柿という名の大きな渋柿です。

去年初めて家で植えた木に一つ実がなりました。今年は三つなりました。五つ実をつけていたと思うのですが、最終的には三つだけしか残りませんでした。

お腹をこわしたとき、真っ白な麹と糯米で造った甘酒と干し柿と、胃の粘膜によさそうなつくね薯とおかゆを食べました。手間と時間がかかりますが、弱った胃にはやさしかったように思います。

今使っている清武のカネコ味噌が作っている麹

剥いて陽に干すだけですが、何とも言えない色艶と甘みが出ます。

時間と気持ちがないとなかなか造れないのですが、今年は近所の八百屋さんで買い求めたものと合わせて一回目の準備が出来ました。

秋が終ってしまいそうです。

過ぎ行く秋の陽に、柿を干す 我鬼子

2011年11月23日

今年は柿が13個もなりましたが、干せたのは8つです。一つは色づいたなと思ってよく見たら熟し過ぎてしまっていてそのあと落ちてしまいました。慌てて何個かちぎりましたが、ずっと雨が続いて干せない間に3つが熟してしまいました。長雨の間に、順調に育っていたブロッコリーもリーフレタスも完璧に虫にやられて、無残な姿をさらしています。薬はよう使わないので、一匹ずつ殺すしか今のところ方策はありません。殺生をして虫のえさを横取りする存在です。

すべて、何やらあやうい毎日です。

句も出ず、霧島降ろしに柿を干す 我鬼子

奥さんのブログにも柿を使った本の表紙絵を紹介しています。

→「本紹介8 『馬車道の女』」

→「本紹介20 『一番美しく』」

→「本紹介48 『随所に主宰とならん』」

額入りの絵も紹介しています。

→「柿」