まとめてみると、結構いろいろやったわけやね。成績も出して、一段落。後期も三分の二の人しか授業では会わないけど、いつでもどうぞ。

授業で会う人は、アフロアメリカの話を歌を軸に、とトーイックの続き④~⑦くらいかな。

⑩以降も作っておくんで、要る人は遠慮なく。

もちろん、トーイック、スコアをあげる必要性が出たり、やって見る気になったときは、いつでも手伝うつもりです。もう先は長くないと思うけど、今の3年生が卒業するまでは居ようと決めてはいるんで。

******************

英語 Ra1(2)について

概要

折角の出会い、楽しくやりましょう。

語学は教養科目の一つ、英語を手段に自分について色々考える機会になれば嬉しいです。

英語は伝達の手段ですので、アウトプットして実際に使えるように工夫しましょう。後期は学部の方針でトーイックの点数でのクラス分けするようです。

英語は植民地争奪戦で一番厚かましかった人たちの言葉で、今や「共通語」です。学校では自国の都合しか教えませんから、日本人の大半は、西洋人が作り上げた搾取機構にただ乗りして恩恵を受けながら、加害者意識のかけらもないようです。今までの価値観・歴史観を再点検する機会にして下さい。

トーイックは就職に必要でしょうから、併行してやりましょう。

僕のこのブログは「ノアと三太」https://kojimakei.jp/tamaで、今まで書いたものなども載せています。このクラス専用のページを使う予定です。アクセス制限をかけています。

ユーザー名( c2018ra12 ) パスワード( 7mF6 )

メール(tamadayoshiyuki@gmail.com)も気軽にどうぞ。

評価と課題

評価は ①提出物(課題4割)と授業への関わり(発表1割)、②トーイック演習2割、試験3割、を総合的に評価する予定です。

<発表について>

自己紹介か、何かの話題での英語での発表。授業時間内に出来ない人は、研究室で個別に。あとで発表と感想を提出して下さい。

<1回目>

英語 Ra1(2)1回目の授業でした。

4月9日

第1回目の授業でした。楽しくやれそうやろか。

最初に、来週は休講です。補講は折りを見て、組めそうなら連絡します。

僕が学部が出来た経緯やトーイックのやり方や、いろんなことをしゃべって、ブログをもたもたしながら案内して、最後にCNNを見てもらって終わりでした。

次回は、一人一人しゃべってもらいたいと思っています。名前もはよう覚えたいしね。

トーイックに関しては1~10まで、僕が日本語を言うので、プリントを見ないで英語を言ってくれたら。やりながら、やったあとで、いろいろ解説が出来ると思います。

最後に見てもらったニュースの映像については参考ファイル(ファイル置き場)にCNN1995wmv(映像ファイル)を置きました。ダウンロードして見てや。聞き取ったもの(transcription)の穴あきシートと解答を配ってますので、自分でやってみて解答で確かめるといいね。次回、Q&Aをやりながら聞き取った内容が理解出来ているかをやってみようと思っています→Listening Comprehension Practice

ニュースは元々キャスターがはっきりとわかりやすいように原稿を読むのが基本なので、ほとんどわからない場合、聞くのに慣れる必要があると思うよ。相手の言ってることが聞き取れなかったら、コミュニケーションもなにもないからね。

ダウンロード出来なかったり、何かあったらメールしてくれたら返事するよ。

課題については説明出来なかったけど、それも次回に。課題図書は早い目に探して方がええと思う。僕の所にもあるし、★のものは画像にしてCDで渡せるので連絡してもらえれば。

配ったプリント:自己紹介、自己紹介用紙(次回出してや)、授業と評価と課題について、①(解説編3枚、演習編2枚)、新聞記事、CNN(演習シート、解答)

600点レベルの②③④は印刷してあるので、はようやりたい人は言ってくれれば持って行くよ。

スコアをあげとこと本気で思ってる人は、いつでも力になれるよ。自分がやるかやらないかやと思うけど、少しくらいはきっかけの役には立てると思ってるけど。

<2回目>

英語 Ra1(2)2回目の授業でした。

4月23日

2回目の授業でした。

授業も3週目、少し慣れてきたやろかなあ。先週は休講にして申し訳なかったです。今週が終わると連休で一息、それから3か月足らず続くね。

今日はルイ・アームストロング(Louis Armstrong)の解説を英語で、①What a Wonderful Worldを聴いてもらい、ニューポートの空からの映像(「上流社会」(High Society, 1960)を観てもらったあと、②Nobody Knows I’ve Seenと「真夏の夜のジャズ」の③When the Saints Go Marching inのトランペット演奏を観てもらいました。oral traditionの話からセネガルの④Youssou N’dourのオブラデオブラダを聴いてもらいました。1990年のニューヨークの映像は参考ファイルにアップロードすると言ったけど、来週観てもらってからアップロードしようと思います。①と④は参考ファイルに置いておきます。

最後に自己紹介の用紙を顔を見ながら集めました。今週は日程的にきついので、面接は連休明けからやるね。次回の授業で該当者には直接時間調整をしようと思っています。

次回は最初に①トーイック1~10(森園さん)→11~20(徳永さん)→CNNのListeng Comprehension Practice→CNNのチェック(喜多くん)、エボラの新聞記事(内岡くん)の順で先にやって、そのあと何人かのコメント(自己紹介、感想、質問など)をやってまだ時間があれば(たぶん、なさそう)、音楽の続きCopy Me→the Battle Hymn of the Republic→When the Saints Go Marching inの続き、です。

配ったプリント:When the Saints Go Marching inとNewportについて

また、来週に。

<3回目>

英語 Ra1(2)3回目の授業でした。

5月7日

3回目でした。

今日、明日は雨。行きは雨の合間に大学に行けたけど、帰りは土砂降り。長靴を履いて、合羽を来て帰りました。近くなのは助かるけどね。

4月16日が休講で、まだやっと3回目。でも、これ以降は毎週授業があるんで、一気に夏休み前まで、行けるかなあ。

今日は初めて少しコメントを言ってもらいました。壱岐さん、井口さん、内岡くん、鵜戸さん、衛藤くん、江藤くん、金澤さん。顔も覚えられたらと思いながら話を聞いてるので、もう少し話してもらえるとええんやけど。

トーイック1~10(森園さん)→11~20(徳永さん)をやってもらったあと解説をしました。二人ともきっちり覚えて来てたね。最初なんで解説を丁寧にやったけど、慣れて来ると少しスピードを上げられるかも。

CNNをもう一回みてから、Listening Comprehension Practiceをやりました。

アメリカに担がれた若き日のモブツ

なぜ大統領のモブツが首都のキンシャサが危機状態にあるのに、呑気そうにニュースのスタッフを引きつれて、広い国の北の端にある小さな村に行ったのかを聞きました。日本とかなり状況が違うし、アフリカのことはあんまり聞いたことがないやろから、思いもつかなかったかもしれないけど、その辺りが理解出来なければ、あのニュースを見てわかったことにはならないやろね。英語自体はニュースなのでそんなに難しい部類には入らないけど、内容的にみると、やっぱり政治的、歴史的な背景がないと、分かり難いね。もう少し詳しく話は出来ると思います。

次回は、コメントの続き、トーイック(21~30橋口くん、31~40黒木葵さん、41~50森実くん)のあと、CNNのtranscriptionのチェック(喜多くん)、エボラの新聞記事(内岡くん)をやろ。

時間があれば、1976年の一回目のエボラ騒動(モブツが行った村の近く隣国のスーダンとの国境辺りで発生)のドキュメンタリーを見てもらえたら。近くにエボラ川が流れていて、ウィルスの名前はその川から取られたそうです。

配ったプリント:コンゴの地図(表)とジンバブエのインフレの記事(裏)

来週はトーイックの②と、1976年の一回目のエボラ騒動のドキュメンタリーのtranscription、関連の英文記事などを配ります。今日用意してたけど、そこまで行けなかったんで。

また、来週に。

<4回目>

英語 Ra1(2)4回目授業

5月14日

4回目の授業でした。

今日はいい天気で助かりました。雨の日は難儀するんで。

帰ったら、豆ご飯を炊いてたんで、つい食べてしまいました。去年はすることが多くて庭に拵えた畑に出る時間が取れずに、レタスもほとんど植え替えられずじまい。辛うじて絹莢豌豆(きぬさやえんどう)をたくさん作ったものの、三月、四月は摘む時間もなくて、すでに枯れかけ。辛うじて一回分のグリーンピースを奥さんが取って来て、豆ご飯が炊けたというわけです。今時分は虫が多くて普段は畑に恐くていけないけど、枯れてしまうのもかなしいからと決死の覚悟で庭に出て取ってきたそうです。朝、昼とご飯やったんで、夜はパンにしようと思ってたけど、炊きたてを見るとつい。ほんま、ご飯が好きなんやねえ。種田山頭火の句に、最初の方は忘れたけど、飯ばかりの飯である、というのがあって、山頭火もご飯が好きやったんやろなあと、その句を見るといつも思います。奥さんは昔からパンが大好きで、パリに行ったときはみんなでフランスパンをかじりながら街中を歩きました。パラレで食べ物に飢えてたので、パリのパンは格別おいしかったなあ。

みんなはパン派?ご飯派?

今年はすでに枯れていますが、5年前の絹莢の画像です。

今日は最初にトーイックリスニングの過去問、トーイック協会から出ている唯一の問題集『TOEICテスト新公式問題集Vol6』のリスニングPart1~4のうちのPart3の41~58まで。(残りは二回に分けて持って行きます。)

過去問をしたいと何人か自己紹介に書いてたんで、持って行きました。

音声ファイルは参考ファイルに置いてあるんで、自分でダウンロードしてやりや。次回は解答をチェックするかな。解説も配ります。

コメントは9人。いりいろしゃべってくれると覚えやすいです。

そのあとトーイックのプリント①21~50まで。橋口くん、黒木葵さん、森実くんはしっかり準備出来てたと思います。

CNNをもう一回みてから、エボラの新聞記事(内岡くん)を少しやったところで時間切れ。

次回はその続きから、内岡くんよろしくね。今日出来なかったCNNのtranscriptionのチェック、喜多くんもよろしく。

そのあと、トーイック①の続き、51~60(田口くん)、61~70(田上くん)、どちらもよろしくね。

時間があれば、1976年の一回目のエボラ騒動→アメリカ映画「アウトブレイク」の数場面を繋いだ映像、アメリカの医師がコンゴの北部に行ったという設定のテレビ映画ER。そこまでの時間はないやろなあ。

配ったプリント:トーイッリスニングPart3(41~58)

また、来週に。

今日少し英語は主語と動詞が必ずあって、日本語はほとんど主語を言わない、みたいな話をしたけど、5文型のプリントを持って行って少し解説してもいいかなと思いました。

<5回目>

英語 Ra1(2)5回目授業

5月21日

最初に日程について。今週の25日(金)の3~4限に予定してた授業は中止です。

連絡網で連絡を頼んだけど、届いてるかいな。

すでに予定を組んでいた人がいて、授業のあとで言いに来てくれました。最初に都合の悪い人がいるかどうか聞くべきやったね。ほんと、申し訳ないです。

その授業で観る予定のDVDを準備するからとは言ったけど、やっぱり先にみんなの予定を聞くのが順序だったので、予定を撤回します。その分の予定は次回の授業でみんなの都合を聞いて決めるね。

基礎教育支援室の宮川さんには掲示をお願いして予約も押さえてもらっているけど、明日の朝、訂正をお願いしときます。→25日(金)3~4限の授業予定業は中止、が最終情報です。

5回目の授業でした。

雨、鬱陶しいねえ。あしたも雨らしいので、行き帰り、また難儀するなあ。もうすぐ紫陽花(あじさい)の季節。下は額紫陽花(がくあじさい)

最初にコメントは8人。顔を見ながら話を聞いていると、やっぱり覚えやすいね。まだ時間がかかると思うけど。3年生は一年の時は全員、2年でも半分くらいは顔を合せたし、2年生も、ほとんどの学生と前期後期とも顔を合せられたので、大体顔と名前が覚えられたかな。

また、国の方向性や、仕組まれた受験戦争の話、学生と教員の意識の話などをしたら、時間が少のうなってしまったね。

トーイックの51~60(田口くん)、61~70(田上くん)やったら時間切れ。どっちもしっかりとやって来てたね。解説も少々。

5文型についてのプリントは持って行ってたけど、時間の余裕がなかったので、またの機会に。

次回は、エボラの新聞記事(内岡くん)→CNNのtranscriptionのチェック(喜多くん)を先に。次回はしないとねえ。

そのあと、1976年の一回目のエボラ騒動→アメリカ映画「アウトブレイク」の数場面を繋いだ映像が紹介出来るとええんやけど、時間あるやろか。

トーイックリスニングの過去問Part3の41~58の解説は、いつかするんで。来週は解説だけでも配ります。6月の23日に試験があるようやから、それまでにはせんとね。

テレビ映画ERは、出来たら大きな画面で観て欲しいので、日程は次回に決めよ(Let’s~の意味の「よ」で。命令形ではありません?!)。

配ったプリント:1995年のエボラ出血熱騒動とコンゴをめぐって(B4表裏2、表1)と、コンゴ東部で戦闘再開(B4表)とコンゴ 反政府組織と戦闘続く(B4裏)

過去問Part3(41~58)の問題と解説は印刷してるので、次回先に渡しときます。自分やりや。

また、来週に。

時間の余裕がないなあ、なんでやろ。

退職してもすることがあって呆(ぼ)けなくていいですね、と言われるレベルやないほどに毎日毎日することがあるわ、ほんま。

余裕が出るのは、やっぱり授業が済んで採点が終わる八月の初めになるんやろな。

<6回目>

英語 Ra1(2)6回目授業

5月28日

とうとう梅雨入り、行き帰りに難儀しそうやねえ。

今日は早う帰って寝不足を解消しようと思ってたけど、結局いつもの時間になってしまいました。今日の分は書いておかないと、あしたになればもっときつくなるし、忘れることも多くなるし。

6回目の授業でした。

またいろいろしゃべってしまったんで、予定してたことが最後まで行かなかったね。

最初にコメントは牧野さん、増元さん、村林くん、森実くん、森園さん、横山さん、渡邉さん、一応最後まで行きました。次回はまだの人と、2回目。いろいろ聞かせてや。2回目は授業の感想、提案、質問など。

新聞記事をやって、わりと丁寧に日本語訳なんかもやりました。短い新聞記事やけど、あの記事を読むにはコンゴの事情、時代背景、歴史なんかがわからないとほんとの意味はわからない、ということを知ってもらえればと思っています。

次回は記事の続き、CNNのtranscriptionをやって、1976年の一回目のエボラ騒動→アメリカ映画「アウトブレイク」の数場面くらいは見てもらいたいね。なかなか行かないけど。

23日の初めての試験に向けて11日、18日は少し時間を取ろ。

配ったプリント:トーイック41~49までの解説(A4表裏)、5文型と用言・体言など(B4表)

今日持って行かなかった過去問の問題と解説(残り分)は次回は持って行くね。

また、来週に。

<7回目>→休講?(どっかで休講にしたんで、トータルで14回分)

<8回目>

英語 Ra1(2)8回目授業

8回目の授業でした。

6月4日

コメントは2回目、最初から壱岐さん、井口さん、内岡くん、鵜戸さん、衛藤くん、江藤くん、金澤さん、っもう少し授業の感想、提案、質問などしゃべってくれるとありがたいけど。

新聞記事の続き、内岡くんが最後までやってくれました。日本語の訳はほとんど意味もしっかりと取れていてよかったと思います。

それと関連のある映像、アフリカの植民地分割、アフリカ争奪戦、レオポルド2世によるコンゴ自由国の植民地支配、特にゴムの採集でアフリカ人に強いた残虐な行為についての映像もみてもらいました。

すでに配ってある1995年のエボラ出血熱騒動とコンゴをめぐって(B4表裏2、表1)のなかのレオポルド2世(写真↓)に関する引用を読みながら解説しました。

それから1960年の独立と、アメリカの介入によりルムンバが暗殺され、モブツ(若き日のモブツの写真↓)が担がれて独裁政権につくコンゴ危機の映像もみてもらいました。

第二次世界大戦の後も、先進国、特に二回の大戦でも無傷でヨーロッパ諸国に金を貸したアメリカが、独善的に戦後の搾取構造、開発と援助の名の下、多国籍企業・貿易による経済支配体制を構築したか、独立時に独立の過程を出来るだけ邪魔をして混乱させ、そこに軍事介入して独裁政権を如何に打ち立てたかがよくわかります。コンゴはその典型だったわかです。ほぼすべてのアジア、アフリカ諸国はその搾取機構の中に組み込まれて行きました。

来週は23日の初めての試験に向けて、①金のフレーズの続き、②リスニングの過去問、③リーディングの過去問、を集中的にやろ。

エボラの話はそれが終わってから、また。(CNNのtranscription、1976年のエボラ騒動、アメリカ映画「アウトブレイク」、アメリカの医者がコンゴ東部にボランティアに行ったアメリカのテレビ映画)

配ったプリント:①金のフレーズ②③④(解説と演習)、リスニングの問題と解説、リーディングの問題と解説。(結構な枚数で、しかも4クラス分、土日に出て来てやったけど、時間かかったなあ。)

リスニングの音声ファイルの続き(59~100)は参考ファイルに置きました。

自分でやらないと意味がないので、次回の授業までにダウンロードしてリスニングの過去問をし、リーデングの過去問もやりや。解説もコピーしたので、たぶんわかるとと思うけど、実際にチェックしてみようと思っています。(お節介かも)

また、来週に。

<9回目>

英語 Ra1(2)9回目授業

6月11日

9回目の授業でした。

コメントは川野くん、喜多くん、北山くん、櫛野くん、倉本さん、黒木葵さん、黒木南那実さん、黒木萌華さん。

喜多くんが言ってくれてたように、予定してた発表などは予定通り出来るようにせなあかんね、と毎回思ってはいるんやけどねえ。

金のフレーズの続きは、71~80(櫛野くん)、81~100(内岡くん)、どっちもきっちりやれてたね。解説に意外と時間がかかって、リスニングの過去問は少しだけやったね。

次回はリスニングの続きとリーディングの過去問。リスニングに時間がかかりすぎるようやったら、何題か飛ばして、リーディングの問題を出来るところまで。あとは自分で、やね。

試験をチェックするのに利用してもらえなかったみたいやけど、何人か手を上げてたから、必要な人は、覚えて演習用のプリントに書いて持って来てくれたら、チェックするよ。どこがわかってないかとかをチェック出来ると思う。

リスニング、リーディングの過去問、自分でやって来(き)ぃや。

最後は自分でするしかないし、誰も代わりにはやれへんからなあ。

また、来週に。

<10回目>

英語 Ra1(2)10回目授業

6月18日

10回目、あと5回になりました

コメントも聞けず、リーディングの問題を一問だけやって時間切れでした。かなり丁寧に、出来るだけスコアを取れるこつなども交えながらやったんで、結構時間がかかったね。

折角時間をかて、過去問をコピーして配り、実際に問題もやったんで、時間内に出来なかった分は試験の日までにやって、どれくらいスコアが取れるか、自分で確かめや。

試験は必修で今回だけやないので、同じやるんなら、毎回の試験を利用して、就職や進学に役に立つスコアまで行けるとええね。

次回はエボラの話を再開。

CNNのtranscription(喜多くん)→1976年のエボラ騒動の映像とtranscription→2回目の騒動を煽ったアメリカ映画「アウトブレイク」→アメリカの医者がコンゴ東部にボランティアに行ったアメリカのテレビ映画

そのあと、すでに独立とコンゴ危機→アフリカ分割とレオポルド2世による植民地支配(コンゴ自由国)の映像は観てもらったんで、その前のヨーロッパ人が来る前のアフリカについてざっと見ていきたいと思っています。

後期は、1505年にタンザニアの沖合の島キルワの虐殺(ヨーロッパ人による最初の略奪)や奴隷貿易などの西ヨーロッパ諸国の暴虐と、奴隷の連れて行かれた新大陸、特に1620年にメイフラワー号ですでに到着していたイギリス人による大陸支配の歴史を現代まで辿れたらと思っています。その過程で代々歌い次がれてきたアフリカ系アメリカ人の音楽所謂ブラックミュージックを聴いてもらえるとええなとも思っています。

(後期担当出来ない人も出ると思うけど。三分の二しか担当出来ないし、後期はトーイックのクラス分けを学部はやる予定なので、その人のクラスを担当しないのは決まっているので、クラスで会った人しか継続的にやれないことになるけど。)

来週日程を聞くつもり、出来ればL111の大きな部屋で観て欲しいけど、難しいかもねえ。その時は普段の部屋で。

折角の試験、利用して自分のために出来るだけ時間を使いや。

また、来週に。

<11回目>

英語 Ra1(2)11回目授業

6月25日(26日に書き込みました)

11回目でした

1回目の課題を集め、CNNのtranscriptionの日本語訳(喜多くん)→1976年のエボラ騒動の映像で終わりでした。

CNNのtranscriptionと1976年のエボラ騒動のtranscriptionの日本語訳のプリントを印刷して持っていくんで、細かいところは参照してや。

次回は、先に金の譜レース101~150までをやってから、ER(アメリカのテレビ映画)→映画「アウトブレイク」を観てもらって終わりかな。L111の大きな部屋で観て欲しいと思うけど、どうも予定が合わないね。

そのあとヨーロッパ人が来る前のアフリカについてざっと見ていくつもりです。アフリカの歴史のプリントを配り(持って行ってたけど、そこまで行かなかったんで配らずじまいです)、、西アフリカを代表するユッスー・ンドゥールの歌を聴いてもらおかねえ。

課題は読めたら、講評をブログに書くつもりやけど、大きなクラスや英語の他のクラスもまだ読めてないんで、だいぶ先になるかも。講評が必要な人はいつでも課題を前に解説出来ると思うよ。

課題は読めたら、講評をブログに書くつもりやけど、大きなクラスや英語の他のクラスもまだ読めてないんで、だいぶ先になるかも。講評が必要な人はいつでも課題を前に解説出来ると思うよ。

また、来週に。

<12回目>

英語 Ra1(2)12回目授業

7月2日

雨ばっかりで鬱陶しい日が続くねえ。前期もあと3回、水曜日のまでの授業は大体その日に書けたと思うけど、今回はその日に書けずに、日曜日ぎりぎりになってしまいました。それに授業で何をやったかも少しあやふや。あしたの授業の前に確かめるね。

大きなクラスでは来週に2回目の課題を集めて、授業が終わる頃には成績をつけとこうと思ってるけど、そううまいこと行くかな。毎年引き摺って引き摺って、へたすると成績が出るのがお盆過ぎになったり。

12回目の授業でした。

②の101~160までさっとやったつもりが、それでも結構時間がかかってしもうたね。

アフリカの音楽をしょうかいして終わりやったかな。Youssou N’Dourのオブラデオブラダ(音声のみ)と1990年のニューヨークのスタジオからのCopy Me(映像)、1994年のウッドストックのロックフェスティバルのSet(最初だけの映像)は紹介したかなあ。

次回は先ずは②の161~③の230までさっとやろ。その次に300まで行けば、何とか①②③までは終わるかな。

後期はトーイックの点数でクラス分けするみたいやから、前期で授業が終わりの人もいるけど、授業で会える人は、その続きで、出来れば④と⑥~⑧(⑤と⑨は補足)まで、それで730点レベルまで行けるかな。

そのあと⑩~⑫まで用意すれば、大体1500題、その分と過去問を繰り返せば800までは行ける。それからは、リスニングはたくさん聞く、リーディングはたくさん読む(基本的には専門のことをやりながらもどれだけ英語に時間が割けるか、やろな。)、が必要やろな。

やろうと思って手助けが必要なら、いつでもどうぞ。もちろん、自分でやれるに越したことはないと思うけど。

そのあと、アフリカの歴史を少し紹介したあと、時間があればTravel Guide(San Francisco↓写真は1987年に家族で行ったときにタクシーの運転手さんとゴールデンゲートブリッジを背景に撮ったものです。)とLive(NBA↓マイケル・ジョーダン)でListening Comprehension Practiceをしよかなと思っています。それで最後かな。最終日は一人一人から授業の感想を聞きたいと思っています。

あした、また。と言っても、もうすぐ月曜日になるけどね。

あした、また。と言っても、もうすぐ月曜日になるけどね。

<13回目>

英語 Ra1(2)13回目授業

7月9日

雨がまだ続くねえ。

さっきまで南アフリカ概論(登録者202人)の課題を読んで成績をつけていたので、かなり煮詰まっているけど、今日は書いとかないとね。また日曜日まで引き摺って8クラス分を書くのは、結構きついからね。それに、あと3週を切ってるんで、何とか最後の力を振り絞って、ちょっとおおげさやなあ。

13回目の授業でした。

②の161~③の230までさっとやれました。やってくれた人は、しっかり準備してくれてたなあ。嬉しくなります。次回は300まで、何とか①②③は終わりそうやな。

3年生が720(前が550ほど)と630(前が520ほど)、2年生が420(前が270)でしたと報告してくれました。それぞれ自分なりにやって100以上上がったんで、嬉しかったんやろな。自分でやり出すと、もう大丈夫。今年中には800まで行くと思う。授業には行ってない人たちやけど、僕も出来るだけ役に立ちたいねえ。

残りの時間でアフリカの歴史を紹介。

ちょっとだけビルのThe Colonization of Africaの朗読を聴いてもらってから(本一冊分を朗読してもらったので、聴いて見たい人はCDコピーするよ)、はヨーロッパ人が来る前のアフリカの歴史をさっと英語で解説し、アフリカ大陸に張り巡らされていた黄金の交易網のうち、数々の王国が栄えていた西アフリカと外部の世界を繋いでいたトワレグ人(サハラ砂漠を渡ってエジプトまで岩塩、金などの交易品を運んだ人たち)の映像を見てもらいました。

次回は、当時の世界の貿易の中心地だったエジプト、東アフリカのスワヒリ商人(アフリカ南部と外部を繋いでいた人たち)と1505年のポルトガル人によるキルワ(当時の貿易の拠点であったタンザニア沖合の島)の虐殺の映像と、隷狩り、奴隷船、奴隷貿易の映像とブラックミュージックを軸にアフリカ系アフリカ人の歴史を辿りたいと思っています。The Colonization of AfricaのThe first colonialists(1~2ページ)も読んでおくとわかりやすいです。

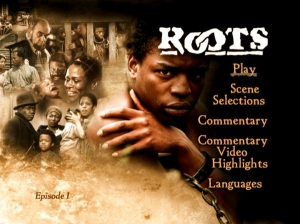

バズル・デヴィドスン(写真↓)のアフリカシリーズと、次回紹介っするアレックス・ヘイリーのルーツのプリントは読んでおいてや。

最後にTravel Guide(San Francisco↓写真は1987年に家族で行ったときにタクシーの運転手さんとゴールデンゲートブリッジを背景に撮ったものです。)のListening Comprehension Practiceを少々。音声ファイルは参考ファイルに置いとくんで、聞き取りシートでやってみてや。

transcriptionも日本語訳も配ったので、参考になると思います。

Live(NBA↓マイケル・ジョーダン)もやる時間があるとええけどねえ。NBAの音声ファイルも置いとくね。

来週に、また。梅雨、終わってるかなあ。やっと、書けた。

<14回目>

英語 Ra1(2)14回目授業

7月20日(振替授業で)

14回目の授業でした。振替授業で金曜日に授業があって、書き込みが前日の日曜日、いよいよあしたで最後やね。

③の300まで、あとは後期以降やね。

アフリカの歴史も、後期に。前回書いたように、キルワの虐殺→隷狩り・奴隷船の映像とブラックミュージックを軸にアフリカ系アフリカ人の歴史を辿りたいと思っています。テキストなども用意します。

San FranciscoでListening Comprehension Practiceの続きを少々。音声、transcription、日本語訳もあるので、やってみてや。

NBA(マイケル・ジョーダン)、やる時間がないかも。NBAの音声ファイルも置いとくね。

後期も2年生もあるんで、授業の感想聞かせてや。

アメリカの医師が行ったコンゴ東部の映像を観てもらうかも。

あした、また。

ようさん来てなかったね、何かあったんかいな。あしたも試験があるような話をしてたけど。

<15回>

最終回は一人一人からコメントを聞きました。書けずじまいです。

<課題の講評と、成績について>

ある一定の基準以上やなあと思えるのは満点、少し工夫すれば満点は秀(大学の規定では九割以上)。満点と秀は以下の通りです。

全般にはそれぞれ課題をやってたと思います。ただ、仮説がないか、はっきりしないもの、調べたものをまとめたもの(いわゆるレポート)、本を読んでの感想、になっているものもあったと思います。

大学では、インプットした個々のインフォーメーションを使って、論理的に、客観的にものを述べるというのは大事なことなので、一つのきっかけにしてもらえたならうれしいです。英語で書いている人もあました。十分に読めるので、自信を持っていいと思います。

本来、書くものは、何をどう書くか、相手に伝えるか、が最終的には善し悪しの決め手になるので、読んだあと、ずーんとこっちに伝わって来るのが、やっぱり一番かな。日本語で書いても英語で書いてもそれは同じやと思います。

ただ、評価には懐疑的な僕としては、この評価が正しいという自信はやっぱりありません。ただ、毎年たくさん読むので、横に並べられる分、レベルの区別は可能なような気がしてるけど、それもどうやろ、ま、そんなところで、毎年うろうろしています。

満点

徳永美智瑠「アフリカ地方は独立後に植民地時代に対し、都市部から帰村する人口が増えた。」

藤井美帆「アフリカの貧困問題と教育は関わっている」

秀

井口眞希「ジョージ・面スタートがスラム街へ行けなかったのは仕方がないことである。」

喜多恭平「黒人は人間である。~どうして黒人が奴隷にされたのか~」

北山侑杜「(第11章より)筆者がエイブラハムズのところに訪問したいと申し出たとき、筆者を受け入れてくれたのは、筆者の手紙の内容から誠意を感じたからである。」

黒木葵「植民地支配によるアフリカの奇妙な境界線」

黒木南那実「差別をしてはいけないことは当たり前であるが、本当の問題は差別を見て見ぬふりをすることである」

西田梨乃「飢餓根絶には援助物資を送ることは正しいとは言えない。」

原井泉弥「アフリカが貧しい原因は長期間の植民地支配及び奴隷制による人身売買の影響」

森実稜太「ヨーロッパ諸国のアフリカ植民地支配の理由と現在の悲惨な状況を生み出さないためにはどうすればよかったかについて」

森園花「先進国と発展途上国」

横山直子「1986年9月9日の『アフリカ民族会議』のメンバー3人が一般の殺人犯と一緒に処刑されたことは適当でなかった。」

渡邉花奈「『まして束ねし縄なれば』の第22章でチャーリーが警官を殴ってしまうのも仕方のないことだ」

成績について

成績は課題50、トーイック50とプラスαでつけました。

出来るだけ全体で70以下にはならないように、課題(40~50の間))、トーイック(30~50)でつけました。結果、70~100の間でつけています。