続モンド通信17(2020/4/20)

1 私の絵画館:てんちゃんとつゆちゃんとネモフィラ(小島けい)

2 小島けいのジンバブエ日記10回目:10月3日(晴れ)最後の晩さん(小島けい)

3 アングロ・サクソン侵略の系譜14:「宮崎医科大学」(玉田吉行)

4 (玉田吉行)

**************

1 私の絵画館:「てんちゃんとつゆちゃんとネモフィラ」(小島けい)

このところ、先の見えない毎日が続いておりますが、皆様いかがおすごしでしょうか。そして、犬ちゃんや猫ちゃんたちも、みんな元気ですか。

こちらは(正確には実情はわからないままに)全般的には、ゆるーい感じで時間が流れています。

それでも一応は、公民館でのジャズダンスの教室はお休みとなり、私は運動のため毎週のように牧場に通っています。

自転車で片道一時間。牧場で一鞍(約30分)乗って、帰りはまた自転車で一時間。なかなかの運動量です。けれど、牧場で馬・犬・猫・山羊たちに会い、帰りの田んぼ道できんぽうげやアザミを摘んで帰る。この普段通りのなにげない時間が、今の私には、ひとしお大切なひと時になっています。

これからどのようになってゆくかは全くわかりませんが。皆様と元気にお会いできる日を心待ちに、できる限り穏やかな気持ちで、絵を描き続けてゆけたら…と思っております。

てんちゃんとつゆちゃんとネモフィラ

2008年4月24日、元のら猫のアリスは家で5匹の子供を産みました。

アリス(パステル)

その中で一、二を争う美人猫が、当初さやちゃんMちゃんと呼んでいた猫たちでした。

この二匹は後に優しいご家族と出逢い、今も楽しく元気にすごしています。

毎年、年賀状で様子を知らせて下さっていましたが。本当に有り難いご縁で、感謝の気持ちを改めてお伝えしたいと、昨年二匹の絵をかかせていただきました。

美しい猫たちですので、やはり美しい花と一緒に描きたい!と思い、淡いブルーの<ネモフィラ>を選びました。

それがこの絵です。

昨年末絵をお送りしたところ、しばらくたって<ずいぶんとお礼が遅くなりましたが・・・・>と、かわいいミニアルバムが届きました。

そこには、てんちゃん(さやちゃん)とつゆちゃん(Mちゃん)の他に、同居しているまめちゃんとチーちゃんの写真もありました。残念なことに、唯一の男の子だったまめちゃんは<昨年天国に旅立ってしまいました>とありましたが、4匹とご家族のほほえましい日常のお写真が、絶妙なコメントとともに飾られていました。

このような素敵で心のこもったアルバムを作るには、ずいぶんの手間と時間がかかっただろうと思われました。

アルバムを何度も見なおしながら、二匹の絵をほんとうに喜んでいただけたのだなあと実感し、いつものことですが、仕上げるまでの大変さがすうっと後ろに遠ざかってゆきました。

アリス(水彩)

=============

2 小島けいのジンバブエ日記10回目:「10月3日(晴れ)最後の晩さん」(小島けい)

今日、私たちはハラレを発ちます。

パリに持っていく荷物を詰め、ゲイリーたちにハラレで買った物を全て譲り、一生に一度の思い出に彼らをお風呂に入れてあげ、各部屋をもと通りにしなければいけません。それらをすませてから、アレックスたちと一緒に、楽しくお別れの食事会をするつもりでした。

ところが、明日帰国予定の家主が、午前11時過ぎ突然帰って来ました。まず空港からの電話で、冷蔵庫の冷凍室が一杯になるくらいのフランスパンを買いに、ゲイリーをパンの店まで走らせました。

次に、夜の飛行機に備え少しでも子供たちを寝させたい、と思っている午後2時すぎ、急に家主が庭に現われました。(いつものようにゲイリーに門を開けさせたのです。)典型的なこの国に住む白人の老婆でした。穏便にすませようとタマさんは、<私たちの出発した後午後七時以降に来てほしい>、と手紙を書きました。直接会えば喧嘩になりかねないからです。ゲイリーから手紙を受け取った家主は、タクシーを呼ばせて、タクシーの到着を待っている間中、庭の中を点検して回りました。自分の留守中に、得体の知れないアジア人に荒らされたり壊されたりしたところはないか?と疑っている様子がありありでした。

その後一応家主は引きあげましたが、老婆の出現で現実に引きもどされたゲイリーの表情はこわばったままですし、部屋の修復も、最初に台所の小さなスプーンに至るまでぶ厚いリストを作って渡されているので、なかなかの作業です。

家主の一日早い帰国という予想外の出来事で、時間的にも精神的にもよけいにバタバタしましたが、午後5時40分に大幅に遅れていたアレックスとジョージが、チキンのテイクアウトを運んで来てくれました。ようやく、慌ただしいなかにもなごやかに、お別れパーティです。

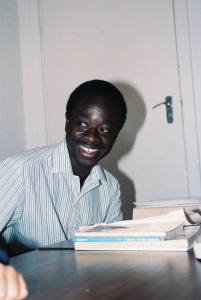

アレックス

ところがその少し後、食事の最中に、タクシーが止まり再び家主が門の前に立ちました。タクシーが門を開けろ!という合図の警笛をならしています。途端にゲイリーの顔に恐怖が走ります。この国では黒人は家の中に入る時、玄関で裸足になって入らねばなりません。土足で、しかも居間で、私たちと一緒に食事をしている光景をもし庭からでも見られたら、即刻首にされるに決まっています。

相方はとっさに判断して、いつものようにゲイリーに門を開けさせずに、自分で門に走りました。そして開けないまま門をよじ登って外側に降り、門の前に立ちふさがりました。そこで”出発まで庭で待ちたい”という老婆と”今日まで借りているのだから、出発した後で来るべきだ”と押し問答です。私たちは居間で、どうなることかと固唾をのんで様子を窺っていました。それはしばらく続きましたが、とうとう最後に、彼が大声で怒鳴り、やっとのことで老婆を追い返しました。

門

しぶしぶ引きあげたとは言え、彼女は何時またもどって来るかわかりません。迫ってくる出発の時間と大きな不安。おまけに、予約した時間よりも大幅に早くタクシーが2台到着です。運転手たちには待ってくれるよう頼むしかありません。そうした混乱のなか、みんなは食事の残りを詰め込むように食べ終わり、慌ただしい<最後の晩さん>は終わりました。それでも出発前には、以前から約束していた<花火>だけはきっちりしました!

心に描いていた<ゆったりした楽しい食事会>とは程遠い、混乱のなかでの最後の食事会で、想いは乱れたままですが、ぎりぎりの時間となり、もうお別れです。抱き合い泪するゲイリーたちと私たち。”タテンダ(ありがとう)”という言葉しか言えません。

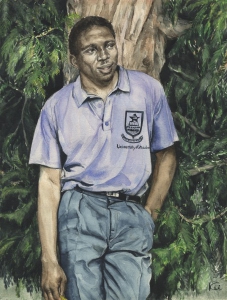

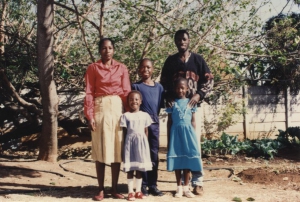

ゲイリーたち

空港まで送ってくれるアレックス、ジョージと、私たち家族4人は、4つの大きなトランクを積み込み、二台のタクシーで出発です。ジャカランダの花で全体が薄紫に染まる街が、夕闇と泪でかすんでいきました。

ジャカランダの街

=============

3 アングロ・サクソン侵略の系譜14:宮崎医科大学(玉田吉行)

1988年4月に、宮崎医科大学一般教養英語学科目等の講師になり、1年生の英語を担当することになりました。学歴のⅡ部が問題になり9月の教授会で承認されなかったものの、推薦してくれた人が3ヶ月後に同じ書類を再提出、「過半数を得て承認されましたよ」、と後で教えてくれました。

宮崎医科大学(旧ホームページより、今は宮崎大学医学部、花壇の一部は駐車場に)

生活は一変しました。

受験に馴染めず行く大学も選べなかった人間が、受験をこなして入学してきた医学科生の英語の授業を担当することになった、わけです。

慌ただしい引っ越しのあと、すぐに新学期が始まりました。5年間も非常勤が続いて居場所がありませんでしたので、研究室が何よりでした。小説を書く空間が欲しくて大学に来たことに多少の後ろめたさは感じましたが、それよりも空間を確保出来たという思いの方が強かったように思います。

私自身ずっと中高の試験のための英語が嫌でしたから、一般教養の英語は都合がよかったと思います。

英語も言葉の一つで伝達の手段だから使えないと意味がない、中高でやったように「英語」をするのではなく、「英語」を使って何かをする、教員としては人の書いたテキストを学生に買ってもらい、1時間ほどで採点をして成績がつけられる筆記試験をするのが一番楽かも知れないが、自分が嫌だったものを人に強いるのも気が引ける、新聞や雑誌も使い、可能な限り映像と英語を使う、折角大学に来たのだから中高では取り上げない題材を使って自分自身や世の中について考える機会を提供して、大学らしい授業だと思ってもらえるような授業がいい、医学のことはこの先医療系の教員が嫌というほどやってくれるのだから、一般教養の担当にしか出来ないことをしよう、自分の時間でもあるし、いっしょに楽しくやりたい、あちこち非常勤をしている間に、大体そんな方向性は決めていました。

最初の授業で配った自己紹介です。

「1949年兵庫県生まれ。

はじめまして。

碌なこともせずに、生き永らえています。疎外感しか感じなかった家や地域を出て行くつもりが、行く大学も見つからずに家を出そびれ、家から通える範囲の夜間課程に通いました。そんなつもりでもなかったのですが、英語をすることになりました。暫く高校の教員をやっていましたが、書きたい空間を求めて彷徨い、やっと何とか大学に辿り着きました。

大学の自由な空間のなかで培う素養は大事なものです。豊かな時間の中で、自分について考え、今まで培ってきた物の見方や歴史観が正しかったのかを再認識してもらえればと願っています。いっしょに楽しくやりましょう。

いい出会いでありますように。

研究室は、福利棟304です。いつでもどうぞ、珈琲を淹れましょう。 たま」

研究室は授業をする講義棟と同じ階にあり、学生食堂に行く道筋にあったせいか、よく学生が部屋に来てくれ、何人かは定期的に来るようになりました。書いたり読んだりする空間さえあれば充分でしたので、学生が来てくれるのは全く考えていませんでした。小さい頃から医者は身近にいませんでしたし、文学しか念頭になく、周りは文系ばかりでしたので、医者やこれから医者になる学生は新鮮で、嬉しい誤算でした。

自己紹介に「珈琲を淹れましょう。」と書きましたので、文字通り珈琲目当ての人もいましたが、大抵はふらりと部屋に来て、他の授業の話や、家族やこの大学に入った経緯や、普段の生活、将来したいこと、授業を聞いている時に心にひっかかったことなどについて、1、2時間か、時には3、4時間ほど、とりとめもなく話をして帰って行きました。

定期的に研究室に来るようになった人たちを大まかに分けると、群れるのが苦手な人たちか、何らかの挫折を味わった人たちかだったような気がします。

映像を使う人が多くなかったからでしょう。プロジェクターも貧弱で、分厚い暗幕で真っ暗にする必要がありましたので、長い映画などを見る時以外は、台車に載せたわりと大きな画面のテレビを毎回教室に持ち込みました。約100人を4つに分けて、1クラス25名程度の授業でしたので、学生とも近いですし、その方がお互いに好都合でした。テレビで録画したものや映画やビデオショップで借りて来てダビングした映像などを編集しました。中でも傑作は、アメリカのテレビドラマ「ルーツ」と、NHKの「アフリカシリーズ」です。修士論文をアフリカ系アメリカ人の作家で書きましたし、アフリカやアフリカ系アメリカについては小中高で意図的に避けているようですし、「豊かな時間の中で、自分について考え、今まで培ってきた物の見方や歴史観が正しかったのかを再認識」するための材料としてはよかったと思います。

「ルーツ」も「アフリカシリーズ」も非常勤で行っていた先のLL (Language Laboratory)教室でダビングしてもらった孫テープです。先輩が整えたLL教室を使わせてもらいました。「ある日、家の近くの海岸でのんびり釣りをしていたら、指導主事を辞める飲み友だちから突然、お前さんどうや?と電話が掛かって来て」、先輩は33歳のときに指導主事になったそうです。辞める人が次を指名するのが慣例だったとか。その後、指導主事時代に、LLを使って現職教員の研修をしたら、その手腕が買われて大阪の私立大学の講師の話が来て、当時の上司の副知事が口をきいてくれたら、「助教授で採用されたわ」、ということでした。

英語科では、助教授の日本人と英会話の外国人講師が同僚で、日本人の同僚が秋から在外研究でアメリカとイギリスに行かれたので、その人が担当していた隣の大学の農学部の非常勤も引き受けました。その人の在外研究の関係で、1年目と2年目は2年生も担当し、3年目からは日本人の同僚が2年生を、僕が1年生を、外国人教師が1、2年生の英会話を担当しました。

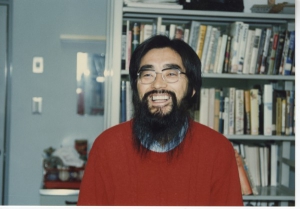

研究室で

大学から20キロほど離れたところに一軒家を借り、大抵は片道1時間余りの道を自転車で通いました。

そんな生活が始まりました(宮崎大学教員)