概要

エイズ患者が出始めた頃のケニアの小説『ナイスピープル』の日本語訳(南部みゆきさんと日本語訳をつけました。)を横浜門土社のメールマガジン「モンド通信(MonMonde)」に連載したとき、並行して、小説の背景や翻訳のこぼれ話などを同時に連載しました。その連載の19回目で、「ニューアフリカン」:エイズの起源(2)アフリカ人の性のあり方についてです。

アフリカの小説やアフリカの事情についての理解が深まる手がかりになれば嬉しい限りです。連載は、No. 9(2009年4月10日)からNo. 47(2012年7月10日)までです。(途中何回か、書けない月もありました。)

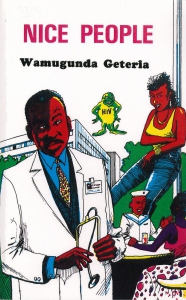

『ナイスピープル』(Nice People)

本文

「ニューアフリカン」:エイズの起源(2)アフリカ人の性のあり方

雑誌「ニューアフリカン」

エイズの起源についての4回シリーズの2回目です。

前回の<18>→「『ナイスピープル』を理解するために―(18)『ニューアフリカン』:エイズの起源(1)アフリカ人にとっての起源の問題」(「モンド通信 No. 38」、2011年10月10日)でも書きましたが、エイズのアフリカ起源説にこだわるのは、「アフリカ人が性にふしだらである」と思い込んでいる人たちです。欧米では主に男性同性愛者と麻薬常用者の間で、アフリカでは異性間で感染が拡大していましたし、アフリカでは欧米よりもかなりの速さで広がっていましたから、両者の流行の違いを説明するのに「アフリカ人は性にふしだら」が好都合だったのでしょう。つまり、「性にふしだらなアフリカ人」がコンドームもつけないで「過度なセックスをして」急激に感染を拡大した、アフリカでの爆発的なエイズ感染の拡大の責任はアフリカ人にある、というわけです。

アフリカの歴史を研究する米国人チャールズ・ゲシェクター(Charles Geshekter)は「ニューアフリカン」の1994年10月号の「エイズと、性的にアフリカ人がふしだらだという神話」(”Aids and the myth of African sexual promiscuity”)の中で、日本の学者塩川優一を「アフリカ人が性にふしだらであると思い込んでいる人たち」の典型として冒頭に取り上げています。

塩川優一は1994年8月に横浜で行われた第10回国際エイズ会議の組織委員長で、会議で「アフリカ人が性的欲望を抑制しさえすれば、アフリカのエイズの流行は抑えられます。」と発言しています。(東京帝国大学医学部卒、当時順天堂大学教授で厚生省お抱えの学者、厚生省エイズサーベイランス委員会委員長をつとめ、薬害エイズ事件では第1号患者の認定をめぐって批判された人物です。)(「(1)アフリカ人にとっての起源の問題」に書きましたが、ゲシェクターは主流派の言う「HIV/エイズ否認主義者」の一人で、1994年にエイズ会議を主催して主流派を学問的にやりこめました。ムベキの大統領諮問会議にも招聘され、「ニューアフリカン」でも執筆しています。しかし、政府も製薬会社も体制派もマスコミ(資金源は体制派)もこぞってその会議を黙殺しました。)

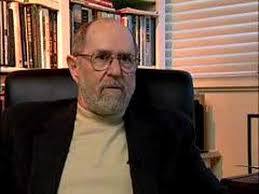

チャールズ・ゲシェクター

ゲシェクターは欧米のアフリカ人に対する偏見は別に目新しいものではなく、植民地時代の初期にヨーロッパの探検家が持ち帰り、自分たちの植民地政策を正当化するために思想家や知識人が協力して作り上げた神話であると指摘しています。日本でも、すでに1983年にNHKで、英国の歴史家バズゥル・デヴィソスンが編集したアフリカシリーズ(8回)の中でも紹介されています。イギリス人探険家リチャード・バートンが言った「黒人の研究は、未発達の精神の研究にほかならない。黒人は文明人に近づこうとしている野蛮人、というより文明人が退化したもののように見える。無知蒙曚、大人になり切れず堕落する、幼稚な人種に属しているらしい。」、探険家サミュエル・ベイカーが言った「アフリカの未開人の人間性は、非常に未熟で、まさに野獣同然、ただ貧欲で恩知らずで自分本位なだけだ。」、ドイツ人哲学者フリードリッヒ・ヘーゲルが言った「アフリカは幼児の土地である。自我の意識に照らしだされた、歴史のない、夜の闇に閉ざされた土地である。歴史とは無縁の土地なのである。」などです。「第1回、最初の光り、ナイルの谷」

アフリカシリーズ

植民地時代に探検家が持ち帰った神話としては「異常に大きな陰核のゆえに性的に飽くことを知らない黒人女性と性の饗宴にふける黒人男性の話」などが有名ですが、今回は、「猿の血を媚薬として切り傷に擦り込んだザイール人の話」、「潰瘍のある性器の苦情が広まっている話」、「売春婦からHIVをもらい、自分の妻にうつしているアフリカのトラックの運転手の都市伝説」など、範囲が広がり、新たに「割礼や一夫多妻制などのアフリカの伝統的な習慣が流行に拍車をかけている」という神話まで付け加えられました。市場拡大を目論む製薬会社にも、「開発」や「援助」の名目で利益を貪る多国籍企業や政府にも、貿易や投資で生活が潤う先進国の人にも、今も「神話」は不可欠なのでしょう。

ゲシェクターはいくつかの根拠をあげて「神話」に反論しています。

「過度の性行為」については「エイズ地帯のルワンダ、ウガンダ、ザイール、ケニア人々がカメルーン、コンゴ、チャドの人たちより性的に活動的だと証明した人もいないし、精力を計る基準の男性ホルモン(テストステロン)の値は世界中どこでもそう大差はないので、ある大陸や地域の男性が他の所の男性より過度に性行為にふけるということはないという概念を忘れてしまっている。」と科学者の一方的な主張を戒めています。

「アフリカ人が性にふしだらである」については、1991年のウガンダ北部モヨ地区の性行動の調査を引用して、性行動が西洋人と大して違わないと指摘しています。調査の結果は、女性の初体験は女性が平均17歳、男性が19歳、結婚前の性体験は女性で18%、男性で50%でした。

割礼については、女性の間でもっとも広く割礼が行われているソマリア、エチオピア、ジプチ、スーダンでエイズ患者が一番少ない事実を科学者が無視していると指摘し、そもそも公の場で性的な感情を表わすのが女性の「資質」を貶めると考える地域と、ボーイフレンド、ガールフレンドが当たり前の西洋を同じ基準で論じること自体がおかしいと述べています。

トラックの運転手についても、性的な行動面から見てアフリカ人の運転手はアメリカやヨーロッパの運転手と大差はなく、東アフリカのトラックの運転手だけを非難するのは片手落ちであると指摘しています。

エイズのアフリカ起源説については、アフリカ人と欧米人・日本人との捉え方が違うと書きましたが、現在の悲惨な状況を作り出した張本人の欧米や日本の人たちから「アフリカ人が性にふしだらである」とか「アフリカ人が性的欲望を抑制しさえすれば、アフリカのエイズの流行は抑えられす。」などと、根拠のない言いがかりをつけられているわけですから、欧米人や日本人がエイズ流行の責任をアフリカに押しつけようとしているとアフリカ人が憤りを感じるのも当然でしょう。

次回は「エイズの起源(3)「アフリカの霊長類がウィルスの起源」について書きたいと思います。(宮崎大学医学部教員)

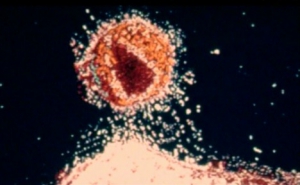

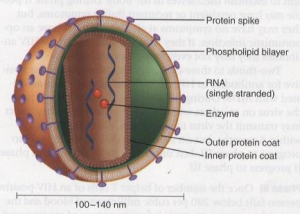

出芽するHIV

執筆年

2011年11月10日

収録・公開

ダウンロード・閲覧

→(作業中)