つれづれに: 丸坊主

北側玄関先の沈丁花

啓蟄(けいちつ)である。沈丁花が七部咲きで、何とも言えないかほりを漂わせてくれる。ずいぶんと暖かくなった。啓蟄の「啓」はひらくという意味で、寒さが緩んで土の中で冬ごもりをしている虫=「蟄」が、土の中から動き出す季節のことを指すらしい。今年は啓蟄の始まりが3月5日、厳密には太陽黄径345度、23時44分が始まりのようだ。3月21日の春分まで続く。

今回は無意識の「常識」の続きで、高校まで強いられていた丸坊主についてである。丸坊主には軍隊の影が濃い。教育制度が戦争で大きく変わったとは言え、教育を担当する側の人間が変わったわけではないので、前の体制から染み付いた意識は色んなところに色濃く残っていて、後々まで影響を及ぼしている。一度できた制度や染み付いた意識はそう容易く変わることはない。反動で増幅される場合もある。制服一つをとってみても、あの学生運動でも廃止の対象にならなかったが、その後の同和問題を絡めた高校運動で大きく変化し、制服を廃止する高校も増えた。公立高校でも制服が自由化されたところもあるようだ。染み付いた意識は、間違ったら叩く、遅刻すると廊下に立たせる、失敗すると運動場を何周も走らせるなどの体罰や、一番寒い頃に実施されていた耐寒訓練などの現象として形を見せるようである。すべて根は同じところにあって、丸坊主はその象徴的な存在なのかも知れない。だから無意識に体と気持ちが反発したんだと思う。

安保断固粉砕と朱書きされた階段と占拠された事務局・研究棟(大学のHPから)

最初から高校生活のすべてが息苦しく鬱陶しかったが、中でも毎週の朝礼と寒い時期の耐寒訓練には体が拒否反応を起こしてどうしても馴染めなかった。小太りの体育の教師は、終始威張った口調で大声をあげていた。体育会系の人はなぜかまっすぐに並ばせたがる。そもそもまっすぐに並ぶ必要があるのか。どういう位置で立っていようと人の勝手やろ、と言いたくなる。高校の教員になって担任を持たされた時、席替えがしたいという生徒に「みんなで決めて好きにしたらええやろ」と言ったら、斜に構えた男子生徒の何人かは一人が机を後ろ向きにして二人で向き合っていた。普段仲がよさそうには見えなかったが、納得した顔で座っていた。私の授業のあとに来た教師が「お前ら、何で机の列が乱れている?」と居丈高に言ってたらしい。「毎回机をまっすぐにさせられるわ、たまさん」と一人の女子生徒が言っていた。その1歳上の「同僚」の頭の中には、机がまっすぐに並んでいない状況そのものが存在しなかったのだろう。近くにいたくない部類の人で、姿が見えそうになると出来る限り避ける態勢を取った。「へえー、机て、まっすぐ並んでないとあかんもんなんですか?」と年上を茶化す自分の姿が想像出来たからである。

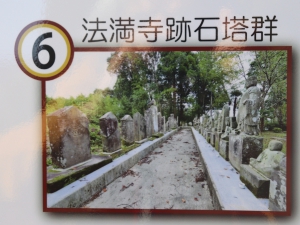

7年間教員として在籍していた県立高校

耐寒訓練もおぞましかった。一番寒い頃に一週間、普段の始業開始時間より一時間も前から、旧制中学からある暗い古ぼけた講堂で、裸足で素振りをやらされた。大体、なんでこんな寒いときにやらされなあかんねん、寒い寒い中で嫌々竹刀を振らされて、精神が鍛えられると思ってんのか、委縮するだけやろ、精神を鍛えるてどういうことやねん、そもそも鍛える必要なんかあるんかい、そんな憤りしか感じなかった。もっとも自衛手段を講じてほとんど参加しなかったから、文句を言う筋合いでもないが。なんで耐寒訓練やねん、と抵抗する気も起らなかったらしい。体制は堅固である。どちらも軍隊の影を感じた。もちろん、軍隊の経験があるわけでないが。

高校ホームページから

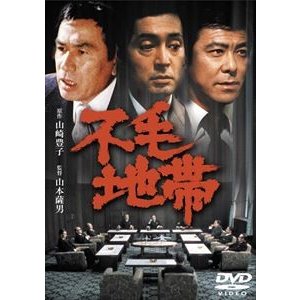

仲代達矢が主演していた『不毛地帯』(1976年)という映画を見た時、へえー、戦争が終わっても、戦前の官僚体制は脈々と続いてたんや、その戦前の体制、ひょっとしたら明治維新でひっくり返されたはずの幕藩体制から続いてたんちゃうか、と何となく感じた。次期主力戦闘機の選定をめぐって、各商社が政財界を巻き込んで水面下で激しい競争を繰り広げるという山崎豊子の同名小説を山本薩夫監督が映画化したもので、ビデオを借りて見たとき、戦闘機をめぐる巨額の金が動くわけやから、空陸海軍の人脈を政財界が放っておかなかったわけや、と変に得心した。縦の人脈は理不尽にしぶとく強い。コロナ騒動で多くの人が開催に反対している中で巨額の利権に絡む政財界の大きな集団が利益を優先させてオリンピックを強行したように、多くの人の反対を押し切って大日本帝国陸軍が大東亜戦争に突き進んだとき、主人公はその中枢の参謀本部にいて、終戦時には大本営の陸軍参謀降伏を潔しとしない関東軍を説得する為に満州へ赴いたという設定である。東条英機は責任を取らされて処刑されたが、中枢にいたほぼ全員が生き残り、軍隊の名は外されたものの戦後の自衛隊に体制や意識がそのまま引き継がれたというわけである。実際に、映画とよく似たロッキード事件が発覚し、田中角栄前首相が逮捕されるという非常事態まで発生している。

高校の時に染み付いた無意識の「常識」は、ひょっとしたら幕藩体制から、いやもっと前から延々と続いて来たものなのかも知れない。

次回は、高校を辛うじて卒業したあと、一年の浪人をして、入った大学か。

→「雨の一日でした。」(2018/03/03)に載せた沈丁花