つれづれに: 大学3:無意識の「常識」3

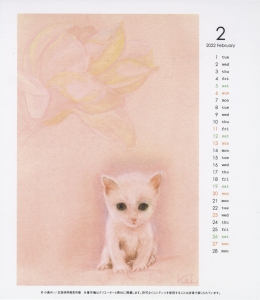

小島けい「私の散歩道2022~犬・猫・ときどき馬」2月

2月になった。立春ももうすぐである。今年は24節気の始まりに、鞘オクラと胡瓜と茄子とトマトとピーマンの種を蒔いて苗を拵えようと思っている。去年採れた種は鞘オクラとピーマンだけだが、今年は他の種にも挑戦したい。種から芽が出た苗を植え替えたサニーレタスもずいぶんと大きくなった(上の写真)。もうすぐ食べられそうである。虫が来ないうちに食べられるといいが。

前回は「坂道を登る昼間の学生になんだか見下されているような気がした」深層を探ってみたが、今回は偏差値や大学の序列などに関する無意識の「常識」についての続きをもう少し、無意識の「常識」3である。

大学のランクについては、授業を受けた教師や近くの席に座っていたクラスメイトや社会活動でよくいっしょにいた一つ上の先輩と接する中で勝手に思いこんだものだが、おそらく周りの教師や生徒の持つ認識とそう大差はなかったと思う。時代や地域性の影響もあると思うが国公立志向が強く、毎年東大と京大には何人か、地元の神大(しんだい)にはせいぜい100番まで、あとは関学、そんな感じが強かった。センター試験のような全国一斉試験はなく、進学者の割合も今より遥かに少なかった。特に女子の割合は極めて低く、理系に進む女子は数えるほどしかいなかった。私大の場合に比べて推薦入試も少なく、実際に制度を利用していたのは神戸商大くらいである。3月初めの1期試験前に内定していた何人かは普通に受ければ神大に行ける可能性もあった連中で、安全策を取ったようだ。制度が始まったばかりで、教師も合格可能な推薦者を確保したかったのだろう。2月に私大、3月初めに1期校(東大、京大など)、20日過ぎに2期校、間に公立の中間校(京都府大、愛知県立大、北九州大を受験した)の入試があった。

バスケットの練習で神戸高校出身の先輩たちと走っていったこともある神戸大学(ホームページより)

関西は関東に次いで選択肢の幅が多かったから、知らなかっただけで、実際には色々な大学に入学していたと思う。旧帝大について言えば、一番よくできるのが東大、次が京大、阪大を希望する人は少なく、名大と九大は殆ど聞かなかった。その代わり、遠いのになぜか北大や東北大を選ぶものがいた。理系は県内なら姫路工大、県外なら大阪府大や京都工繊大、文系は県内なら神戸商大、神戸外大、県外なら大阪市大、大阪外大に行っていた。(姫路工大と神戸商大は再編成されて名前も変わっているようだが、経緯は知らない)教育系は神大の他に広島大、大阪教育大を選んでいたようだ。広島大以外は西の方に行く人はほとんど聞かなかったと思う。東京では一橋大、東京工大、東京教育大もいたと思うが、早慶大はほとんどいなかった。同じ中学からの生徒が早大に合格した時も、誰も関心がなさそうだった。関学大には神大落ちも含めて結構な数が行っていたと思う。医学部については今ほど騒がれていなかったので、同学年でも少なかったようだ。慶応大の医学部や東京医科歯科大は名前も知らなかった。

次回はまだ偏差値や大学の序列などに関する無意識の「常識」についての続きで、家庭環境やクラスメートなどについて、か。

高校ホームページから