2021年1月Zoomシンポジウム報告書

「アングロ・サクソン侵略の系譜」―系譜の中のHIV感染症とエイズ

2021年11月27日(土)/2021年12月30日作成

目次 Ⅰ はじめに/Ⅱ 発表/Ⅲ 参加者の感想/Ⅳ 資料

目次

Ⅰ はじめに

シンポジウム「『アングロ・サクソン侵略の系譜』―系譜の中のHIV感染症とエイズ」の報告書(54ページ)である・・・・(続く)→「はじめに」

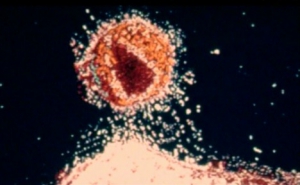

Ⅱ 発表1 赤木秀男→「HIV/AIDSから社会問題を炙り出す」

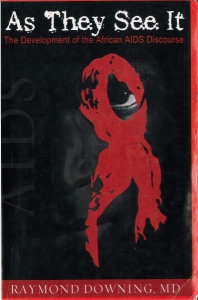

発表2 玉田吉行→「ケニアの小説から垣間見えるアフリカのエイズ」

今回のシンポジウムでは、アングロ・サクソン侵略の系譜の中で、ケニアの小説から見たアフリカのエイズについて話をした。科研費のテーマで、医学と文学の狭間からみるアングロ・サクソン侵略の系譜の一つである。話をした内容は1:「ケニアの歴史」、2:「エイズとアフリカ」、3:「『ナイス・ピープル』と『最後の疫病』」で、その詳細をまとめてゆきたい。

1:「ケニアの歴史」・・・(1)「植民地化以前」→(2)「ペルシャ人、アラビア人とポルトガル人の到来」→(3)「イギリス人の到来と独立・ケニヤッタ時代」→(4)「モイ時代・キバキ時代 ・現連立政権時代」

2:→「アフリカとエイズ」

ナイロビ市街

Ⅲ 参加者の感想

1 赤木秀男(発表):「まず、今回のシンポジウムで報告の機会をいただいたことに感謝いたします。私も昨年までに学んでいた内容を復習しながら、なるべく自分が教わったようにお伝えできればいいなと思いながら準備をしました。当日は様々な学部や国籍のバックグラウンドがある参加者の皆さんから、質問や感想をいただき、いつもとは違った視点に刺激を受けました。玉田先生の報告では、文系の学生時代に戻ったような、知識ではなく自分の頭を使って考えながら議論を拝聴させていただきました。今回、このような機会をいただき、ありがとうございました!」

2 川越慧:「本日はzoomミーティングにご招待いただき誠にありがとうございました。休憩時間の都合で名残惜しい退出となりましたが、大変よい勉強をさせていただきました。私の現在の研究テーマは日本語教育なのですが、アフリカの欧州支配の構造と日本における外国人労働者の搾取には構造的な共通性があるような気がします。今日のお話をきいて、その地域や社会がかかえる構造を外からではなく内側からみつめることが重要なのではないかという示唆を得ました。大学院入試の都合でまだ暫くは忙しい日が続きそうですが、またこのような機会があれば是非参加したいと思います。」

3 キム・ミル:「土曜日はありがとうございました!エイズについてあまりわかっていなかった自分としては、少し難しい面もありましたが、見聞が広がったのでよかったです。シンポジウムの報告を読みながら復習したいので、blogに書けたらぜひ連絡お願いします!!!」

4 黒木真菜:「事前に資料を送っていただけたことは、事前に内容をイメージできて良かったです。また、参加者一人ずつの声が聞けたことも、リラックスした雰囲気で会が進められたと思いました。てっきり医療関係の方が多いのかと思っていましたが、逆に様々な専門分野の学生がいたことは、質問の幅も広く、刺激を受けました。今回くらいの少人数であれば、最初に、今回のシンポジウムで期待していることなどもシェアしていると、発表者がそれを意識して説明してくださったり、後半の質疑応答もさらに濃くなってくるのかな、とも思いました。色々まとまりがなく申し訳ありませんが、以上のようなことを思いました。」

5 杉井秀彰:「医学的な視点からHIVのことが知れたのがよかったです。加えて、アフリカで活動するNGOやODAに潜む欧州などの先進各国とアフリカ諸国政府の結びつきによって起こる問題について触れることが出来、新鮮な議論ができたと感じます。」

6 玉田吉行(発表):「科研費の報告書が要るからとは言え、つき合ってもらえて感謝しています。去年は急遽オンラインの必要性に迫られ、初めてZoomを使いました。いい面も悪い面も含めて、遠隔授業をするしかなかったとは思いますが、副産物でシンポジウムにも利用させてもらいました。最初は地域資源創成学部の英語の時間内に、試験前にやったトーイックの問題が終わらなかったので、土曜日に時間外でやろか、一度画面を消すから希望者はもう一回入って来てや、がきっかけでした。たぶん、オンラインは誰もが初めてで、一年生だったこともあったと思いますが、7割ほどの希望者がありました。実際にやってみて、シンポジウムの場合はよかったと思います。色んな場所にいても参加できるからです。キムくんは韓国から、他の人も色んなところから参加してくれました。前回発表してくれた寺尾さんと杉村さんには今回参加が叶いませんでしたが、また機会があればと思っています。このシンポジウム、将来研究者を考えている人のために、このまま続けられたらと、今は考えていますが、どうなりますか。改めて、ありがとうございました。」

7 得能万里奈:「先日のアフリカに関する講義に誘ってくださり、本当にありがとうございます。様々な学部の方と、アフリカに関する知識や疑問を深めることができて、とても充実した時間を過ごすことができました。加えて、小説などの文学という視点からアフリカのことを知りたいという気持ちが強くなりました。今後もアフリカのことに関する興味関心のアンテナを立てていたいと感じました。貴重な機会を本当にありがとうございました。」

8 中原愛(司会):「最初に赤木さんが素人でもわかりやすい病気自体の説明をしてくださりHIV、エイズについてスムーズに理解が深まった事、その後のたまさんの説明で歴史や社会情勢を通して病気と差別的な社会構想の形成などより多角的に理解することができました。また、多種多様な参加者の質問で、新たな観点に気づきより充実した時間になっていたと感じました。」

9 ルトフィア・ファジリン:「AIDSについて、理系ではない私でも分かりやすく理解できましたが知らない漢字がたくさんありました。中学校と高校の時警察庁からセミナー?公聴会?みたいことがあって、やはりドラックとの関係が強かったから、マフィアが未成年を狙うことが多いらしい。その時に一緒に教えてくれたのは、AIDSにかかった人を差別・隔離?しないようにと言われた。多分かかった人は悪い印象を持っているでしょうね。いくつかの小説とストーリーライフでもAIDSにかかった人の話を読んだことがあったりして、一時期インドネシアで社会問題になったと思う。ただ、差別されていることがよくないことがわかったから色々な報道で彼らの目線でAIDSについて語られたりされたけど、まだ少ない。たまさんの話では、やはりアメリカのconspiration theoryとかアフリカの様々な問題につながられるんだなって感じました。一時期conspiration theoryについてハマったことがあったけど、自分が「本当かな?」って思ってて、でも知識として入れても良かったので間に受けるじゃなくて読書の楽しみにしてた。後、話を聞いている間にインドネシア陸軍は結構アフリカに送られたことがあって、たまにSNSでその様子を投稿する人もいて、メディアに見せないことを案外その投稿で気づくことあるんだな。」

Ⅳ (事前に送付した)資料

1 →「ポジウム案内」

2 →「シンポジウム概要」