2022年が始まった。今年最初の書き込みである。

2021年Zoomシンポジウム6

「アングロ・サクソン侵略の系譜―アフリカとエイズ」(11月27日土曜日)

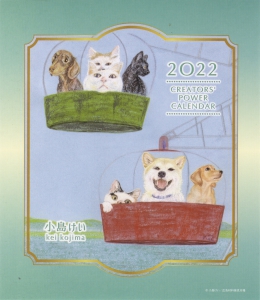

「ケニアの小説から垣間見えるアフリカとエイズ」6:

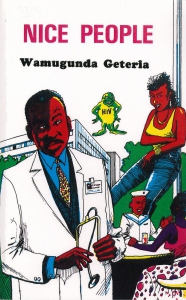

『ナイスピープル』と『最後の疫病』

アングロ・サクソン侵略の系譜の流れの中で読めば『ナイス・ピープル』と『最後の疫病』はなかなか興味深い作品である。極めて貴重な歴史的資料でもある。イギリス人の侵略によって、ケニアは「先進国の番犬」となった少数の金持ちと「安価な労働力」としての大多数の貧乏人という歪んだ世界になってしまったが、歴史にお構いなしに、ウィルスは金持ちにも貧乏人にも感染する。『ナイス・ピープル』は「先進国の番犬」となった上流小市民階級の金持ちに焦点を当て、『最後の疫病』は「先進国」と番犬政府に搾り取られ続ける大多数の農民層に焦点を当てている。

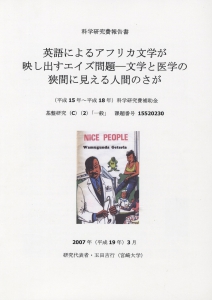

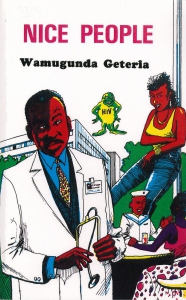

『ナイスピープル』

主人公ジョセフ・ムングチ (Joseph Munguti) は、ナイジェリアのイバダン大学の医学部を1974年の6月に卒業後、ケニア中央病院「Kenya Central Hospital (KCH) 」で働き始めるという設定である。卒業論文を性感染症で書いたこともあって、先輩医師ギチンガ (Waweru Gichinnga) の指導を受けながら、ギチンガ個人が経営する診療所で稼ぎながら勤務医を続ける。ギチンガは国立病院では扱えないような不法な堕胎手術などで稼ぎを得ていたようで、やがては告発されて収監される。

イバダン大学

ある日、診療所を引き継いだムングチのもとに年老いたコンボ (Kombo) と名乗る中国人がやって来た。老人は「やあ、先生さんよ、わしは金持ちじゃよ。2万シリング持ってきた。わしのこの病気を治してくれる薬なら何でもいい、何とか探してくれんか」と言って、大金を残して立ち去る。断る理由もなく、謎の病気の正体を突き止めることにしたムングチはケニア中央研究所 「the Kenya Medical Research Institute (KEMRI)」の図書館に入り浸り、2日目に、同年12月にアメリカで発行された以下の症例報告に辿り着く。

「あらゆる抗生物質に耐性を持つ重い皮膚病の症状を呈し、生殖器に疱疹が散見される。下痢、咳を伴い、大抵のリンパ節が腫れる。極く普通にみられる病気と闘う抵抗力が体にはないので、患者は痩せ衰えて、やがては死に至る。病気を引き起こすウィルスが中央アフリカのミドリザルを襲うウィルスと類似しているので、ミドリザル病と呼ばれている。サンフランシスコの男性の同性愛者が数人、その病気にかかっている。」

ケニア中央研究所

意見を求めた元同僚から、未知のウィルスによる新しい性感染症の診断に間違いはなく、既に同病院でも米国人2人、フィンランド人2人、コンゴ人2人が同じ症状で死亡し、ケニア人3人の末期患者が隔離病棟にいる、と教えられた。その一人が依頼を受けたコンボで、確認のために隔離病棟を訪れた際の様子が次ように描かれている。

「私は調べた結果と比較して患者を見てみたかった。目的を説明すると、看護師は3人が眠っているガラス張りの部屋に連れて行ってくれた。私たちを怪訝そうに見つめる救いようのない3人を見つめながら、私は言いようのないわびしさを感じた。そのとき、その老人が目に入った。私の患者、コンボ氏に違いなかった。口から泡を吹き、背を屈め、ひどく苦しそうに繰り返し咳き込んでいた。渇いた咳は明らかに両肺を穿っていた。老人には私が誰かは判らなかったが、隔離病棟の柵を離れながら、後ろめたいほろ苦さを感じた。」

コンボは、以前ムングチの診療所を訪ねてきたルオ人女性の鼻を折った張本人で、ナイロビ市の清掃業を一手に引き受ける大金持ちだった。ルオ人女性は清掃会社の就職面接でコンボから裸になって歩き回るように命令された時に抵抗して暴力をふるわれたのだが、噂では、肛門性交嗜好家の異常な行動の犠牲者が他に何人もいたようだった。ムングチは、コンボの死に際の哀れな姿を思い浮かべながら、神が犠牲者たちに代わってコンボの蛮行への鉄槌を下したに違いないと結論づけた。元同僚の医師Dr GG (Gichua Gikere) は、「スリム病」と呼ばれるこの病気については既に知っており、唯一薬を提供出来るだろうと「ウィッチ・ドクター」と呼ばれる地方の療法師・呪術師を紹介してくれたが、実際の役に立ちそうにはなく、性感染症専門医ムングチのエイズとの闘いが始まったというわけである。

コンボと同じように、医者のムングチも金持ちの階級に属しており、「ナイス・ピープル」とはそんな金持ち専用の高級クラブに出入りする人たちのことである。ムングチも役所や大銀行や政府系の企業の会員たちが資金を出し合う唯一の「ケニア銀行家クラブ」の会員だった。クラブには、ナイロビの著名人リストに載っている人たちが集まって来る。テニスコート5面、スカッシュコート3面、サウナにきれいなプールも完備されており、ナイロビの若者官僚たちの特に便利な恋の待合い場所になっていた。「先進国の番犬」やその取り巻き連中の溜まり場だったわけである。

作品中にも頻出するタスカ―ビール

幼馴染みのメアリ・ンデュク (Mary Nduku) の愛人イアン・ブラウン (Ian Brown) も Dr GG の娘ムンビ (Mumbi) の愛人ブラックマン (Blackmann) も、ムングチが高級クラブで出会った「ナイス・ピープル」である。

ブラウンは南アフリカからの入植者を祖父に持ち、高級住宅街に住む34歳の青年で、ジャガーを乗り回し、一流のゴルフ場でゴルフを楽しんでいる。大手の「スタンダード銀行」の秘書ンデュクと愛人関係にある。エイズを発症して英国で治療を受けるために帰国しようとするが、航空会社から搭乗を拒否されて失意のなかで死んでゆく。

ブラックマンはモンバサの売春宿でDr GGの娘ムンビと出会い、常連客の一人となったフィンランド人の船長で、結果的には、2人の間に出来た子供を連れてヘルシンキまで押しかけてきたムンビを引き取ることになる。エイズに斃れたムンビの亡骸は、ケニアに送り返された。

モンバサ

高級住宅街に住むマインバ夫妻も「ナイス・ピープル」である。妻のユーニス・マインバは、ある日、額から夥しい血を流しながら病院に担ぎ込まれた。その傷が夫の暴力によるもので、のちに、夫とメイドとの浮気の現場を見て以来、精神的に不安定な症状が続いていることが判り、精神科の治療を受けるようになる。数ヶ月後、コンボと同じように肛門性交を好む夫が、HIV感染の疑いで血液検査を薦められていると、ムングチに訴えにやって来る。

ムングチは、メアリ・ンデュクとユーニス・マインバとムンビと、同時に関係を持つ。幼馴染みのメアリ・ンデュクとは高級クラブで再会し、イアン・ブラウンの愛人であることを承知で関係を持ち、一時は同居する。アパートで鉢合わせになったブラウンとは、大げんかをしている。

マインバはムングチの担当患者で、性的な関係を持つようになり、中年マダムのお供で週末毎に豪華な小旅行に出かけた時期もある。夫がHIVに感染した可能性が高いと相談され、恐ろしくなったムングチはマインバと別れている。

ムンビとは父親を訪ねて来たときに診療所で出会い、モンバサで娼婦をしているのを承知で恋人関係になった。一時期同棲をして、子供を身ごもったことを告げられたとき、結婚を決意するが、生まれてきた子供は売春宿の常連客ブラックマンの子供だった。ムンビは逃げるようにヘルシンキへ渡り、エイズを発症して死んでゆく。

ムングチは、のちにエイズで死ぬ愛人を持つメアリ・ンデュクと、HIVに感染したと思われる夫を持つユーニス・マインバと、異国の地でエイズを発症して死んだムンビの3人と同時に性的な関係を持っていたわけである。ムングチは、売春行為を社会の必要悪と捉え、性感染症については治療を優先すべきで、社会の底辺層には国が無料で治療活動を行なう義務があるという趣旨の卒業論文を書いた。診療所では、最低限の料金でその人たちの性感染症の治療に専念した。性感染症の怖さを充分に承知していたわけで、ムングチをはじめとする「ナイス・ピープル」の性や売春に対する考え方を思い合わせれば、この小説の冒頭に載せられた「アフリカの何カ国かはエイズの流行で、ある意味、『国そのものがなくなってしまう』のではないか」という記事が、真実味を帯びて来る。

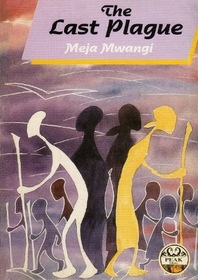

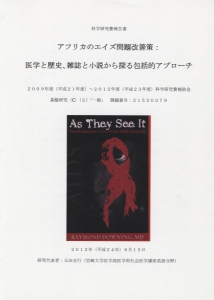

『最後の疫病』

華やかな都会を舞台に金持ちたち描いた『ナイス・ピープル』とは対照的に、『最後の疫病』は疲弊する農村を舞台にエイズに苦しむ農民や労働者の姿を描いている。著者メジャー・ムアンギは、厳しい抑圧の時期も国内で作品を書き続けてきた中堅の作家である。

主人公のジャネットは、子供3人と母親と暮らしている女性で、夫が他の女性と家を出たあと、自殺を試みたが死に切れず、子供と母親を抱えて生きるしかなかった。田舎での女性の自立は極めて難しく、生計のために政府のエイズプロジェクトの仕事を選ぶ。無償でコンドームや避妊薬などを配布する仕事で、ジャネットの毎日が次のように描かれている。

「ジャネットは毎日、自分の村クロス・ローヅの丘を何十キロも自転車で越えて、歩き回りました。毎日、たくさんの人に説いてわまりました。コンドームはとても大事なのよ、家族計画のためにも必ず要るし、性感染症からみんなをちゃんと守ってくれるのよ、と自信を持って話しました。なるほどとジャネットの話に耳を傾ける人もいるにはいましたが、大抵は話を聞きたがらず、訪問先で煙たがられる場合の方が多かったのです。ジャネットが来るのを見つけるとそそくさと家に逃げ込む人もいましたが、ジャネットは逃げた人を捕まえて、相手の敵意もお構いなしに、すべきことをし、言うべきことを言いました。それが自分の仕事で、それもとても大切な仕事だったからです。ジャネットは自分を信じて疑いませんでした。」

エイズにやられて今まさに死にかけのケニアの小さな村クロス・ローヅは次のように描かれている。

「見渡す限り、至る所に墓土が盛られていました。かさばって陰気な固まりで、暗くて死の臭いが漂っています。人の無益の忌まわしい残り滓の墓土を一つも盛らなかった家はありませんでした。そして、今日は墓土が一つ、明日は二つになりそうです。、二つが四つ、四つが八つになりました。墓土は増え続けて、突然変異を起こし、遂に怪物になってしまいました。人の生活に墓碑銘を刻み続ける飢えた野獣となったのです。」

ジャネットの級友フランクは村に戻って来たとき、生まれ育った村の余りの荒廃ぶりと変わりように驚いた。村から多大の寄付を受けて大学に行ったが、卒業出来ずに村に戻ってきていた。HIVの検査で陽性であることを知り、やむなく帰郷する決意をして戻って来たのである。次のくだりは、その時フランクが目にした村の様子である。

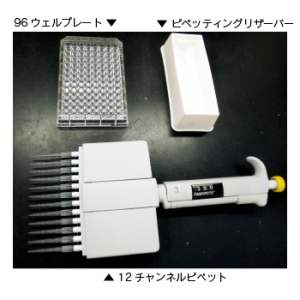

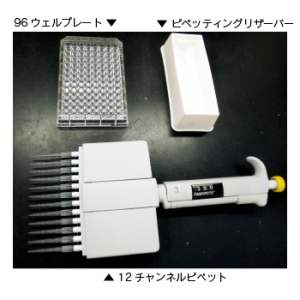

Eliza検査法器具

「旧の高速道路を横切って村に入りながら、フランクは クロス・ローヅもすっかり変わり果ててしまったなあと感じていました。子供の頃には楽しかった町もすっかりくたびれて、荒廃していました。家の壁や屋根は崩れ落ち、おびただしい数の廃屋から出るごみの山が通りの両脇に積まれていました。壊れた石造建築の山、崩壊する夢の山また山。クロス・ローヅはすっかり意気消沈していました。病気にこっぴどくやられ、回復の見込みもなく絶望の淵にあり、まさに苦痛に苛まれるもの、その苦境に対しえほとんど抵抗すらも出来ずに、鳴き声すら出せずに死にかけている、そんな生き物のようでした。」

ジャネットを捨てた夫ブローカーも村に戻って来る。一山あてて金持ちにはなったものの、HIVに感染し、死に場所を求めて生まれ故郷に戻ってきたのである。ブローカーはモンバサにいっしょに行った女性の家を訪ね、本人もエイズで斃れ、たくさんの子供と祖母だけが取り残されているのを知る。ジェミナの家の荒廃ぶりが、次のように描かれている。

「ブローカーはすっかり当惑した面持ちでジェミナの墓を後にしました。墓を案内してた少年がブローカーの両手を引いて他の少年たちのいる小屋に戻りました。小屋の二つの戸は開いたままになっていました。ブローカーは戸を押しやって暗がりを覗き込みました。薄汚れた室内は小便と貧乏の臭いが立ちこめていました。鼠が何匹も屋根裏にこしらえた巣に戻るために我先に壁をよじ登っていました。部屋には家具らしい家具も見あたりません。床じゅうに麻布やら敷きマットやらが広げられていました。二つ目の小屋も同じように惨めな様子でした。寝床は一日中、鼠の天下ででした。小屋から飛び出して来た痩せこけて、ねじれた角をした乳山羊にブローカーは死ぬかと思うほど仰天しましたが、山羊はそのまま駆けていきました。」

元々ジャネットに好意を寄せていたフランクと、ジャネットへの未練を捨てきれないブローカーはジャネットの仕事を手伝うようになった。ジャネットは二人の助けを借りて懸命に働くが、先ずは村人に染みついて離れないタブーや古い考え方との戦いだった。タブーと旧弊について述べたくだりである。

「意味ある発展をするためには、タブーと旧弊は消え去るべきで、排除しなければなりません。エイズ撲滅の戦いには、凝り固まった信念と思いこみが一番の障害でした。実際には、その人たちには複数の妻、いわゆる安全な連れ合いがいて、売春婦と付き合ったりはしなかったからです。しかし、その人たちの安全な連れ合いにはまた安全な連れ合いがいて、その連れ合いにはまた安全な連れ合いがいる、そんな安全の環が永遠に繋がっていて、実際にはその安全な繋がりが空恐ろしい大惨事を招いているのです。」

偏見や旧弊との戦いは外でだけではなかった。毎日毎日、家でも祖母の凝り固まった偏見と思いこみに苛まれた。結婚をしないで自立をめざすジャネットが祖母には論外で、誰か経済的に援助してくれる男性の何番目かの夫人になるべきだと主張して譲らない。そんな祖母が執拗に、容赦なく「自分のことを考えてみなよ。自分の旦那もいないじゃないか。どうするつもりなんだい?」とジャネットを責め立てる。

目下の最大の問題は、妹の夫カタがエイズで死亡した弟の妻と結婚しようとして譲らないことで、カタはウィッチ・ドクターと呼ばれ、占いをしたり薬草を煎じたりしている金持ちである。弟の妻が亡くなれば兄が妻を引き受ける伝統的な習慣を信じて疑わない。しかし、エイズでなくなった弟妻を夫人に加えれば、ジャネットの妹ジュリアも無縁でいられるはずもなくジャネットは、カタを説得するようにジュリアに言って聞かせる。二人の遣り取りである

「カタに何かを辞めさせるなんて出来ないことくらい知ってるでしょ。あの人がどれくらい伝統を大事にして生きてるかも知ってるでしょ。」とジュリアはジャネットに向かっていました。

「あんた、何もわからないの?カタかサイモンの奥さんを引き取れば、あんただって確実に死ぬんだからね。」とジャネットは諦めきった様子で言いました。

「あんたに死ぬ時期がわかるのかい?」と祖母が愕然として言いました。

「姉さんには、何でもわかるわけ?私にああしろ、こうしろと、もううんざりだわ」とジュリアが開き直って言いました。

「あんたが心配なのよ」とジャネットはジュリアに言いました。

「心配しないでよ。あんた、わたしの母親じゃないでしょ。」 とジュリアは不機嫌そうに立ち上がりました。

「あんたの姉よ。心配をして当然じゃないの。」とジャネットはジュリアに言いました。

「モニカは私には姉妹以上よ。みんな男たちを頼りにしてるわ。わたしたち、売春婦じゃないわ。」とジュリアが言い返しました。

結局、ジャネットの懸命の説得にも応じず、カタは弟の元妻モニカと結婚してしまう

ジャネットは子供に希望を託して、学校を回って性教育をしようとするが教師たちの反応は鈍い。教会を訪れて会衆にコンドームの必要性を説き、使い方を説明するが、こちらも反応がよくない。また、ウィッチ・ドクターを訪ねて、割礼の儀式での血液感染の危険性を説いても、逆鱗に触れ、協力してくれるフランクの動物診療所が壊されてしまう。

ある日、ジャネットが政府から派遣されたオスロからの視察団を、学校や教会、ブローカーの開いたコンドーム販売所などに案内して高い評価を得、財団の援助が決まる。その援助で村をあげてのHIV検査が実施され、フランクが陽性でないことも判明するが、結局は、八方塞がりの中での援助頼みの哀しい結末である。

物語は、性感染症の怖さを教えてくれる。HIVの感染原因は解明されているので、理論的には予防は可能だが、実際には感染の拡大はとまりらない。

ケニアでも他のアフリカ諸国のように、経済搾取の対象は常に農民と労働者である。イギリス人入植者は、アフリカ人から武力で土地を奪って課税した。多くのアフリカ人は税金を払うための現金を求めて村を離れ、出稼ぎに出ることを余儀なくされた。多くの場合、白人の大農園で紅茶を摘んだり、白人家庭の召使いをするしかなかったのである。

ヨーロッパ人による搾取機構の中に組みこまれたアフリカ社会は変容せざるを得ず、かつての自給自足の制度も形骸化してゆく。一夫多妻制も割礼も、乳児死亡率の高い現実に対処して労働力を保つ有効な手段だったはずである。しかし、形骸化した伝統は、弊害をもたらす。ジャネットがたたかわなければならなかったのは、そういった形骸化された伝統やタブーだったのである。

『最後の疫病』には、そういった農民や労働者がエイズにやられて、今まさに朽ち果てようとする様子が描かれていたわけである。

南アフリカからの入植者によって侵略されたケニア社会は、かつての自給自足の豊かな農村社会ではない。土地を奪われ、無産者にされて課税される農民や、都市部で働かされる出稼ぎの賃金労働者に、旧来の制度を踏襲し発展させる力は残っていない。割礼や複数婚の制度が残っていても、かつての共同体を基盤にして機能していた制度とは全くの別物なのである。

大多数の農民や労働者は食うや食わずの生活を強いられ、国全体も、西洋資本と手を組む一握りの貴族やその取り巻きの豊かさと引き替えに、背負いきれないほどの累積債務に喘いでいる。そこにHIVが出現し、猛威をふるい始めたわけだ。二冊の小説はそういうケニアの姿をケニア人の眼を通して、見事に描き出していると言えそうである。

ニエリ珈琲農園