つれづれに:堀切峠下海岸道路補足③

絹鞘豌豆の花が咲いている。白い可憐な花だ。他の冬野菜といっしょで気温が下がると勢いも増す。何とか年末には今咲いてる花が実をつけてくれそうである。

歴史や政治を切り口にすると途中で止まってしまうことが多いので、堀切峠下海岸道路補足を一回挟もうと思ったが、写真が多くて3回になってしまった。海岸道路に行く途中に観光名所が多いということだろう。堀切峠下海岸道路補足の3回目で、青島屋の続きと、青島港、サンクマール近辺である。

そもそも歴史をどう見るかの話で、表面だけを見ているとわかった気になっても実体の何かを見落とす可能性が高い、意識下の深層に気づかないと・・・→文学しか頭になかった私が歴史や政治を考えるようになったのはアフリカ系アメリカの歴史を辿り始めたから・・・→その過程でアメリカのイメージが変化した(→「アメリカ?」(11月18日))→その深層を探るためには、私の小中高の頃やその当時の日本や世界の情勢を知る必要がある(→「戦後?①」(11月24日))という流れで、今「戦後②」を書いて自分の過去と向き合おうとしているのだが、その方向に行こうとしたのは、大きな歴史と、身近な問題を繋いで考えてみたかったからだ。

今回のコロナ騒動で、国民の多くがオリンピックの中止を考えてるのに多数の意見に反してオリンピックが強行されたことと戦争をしたくない多くの人たちの意見を無視して第二次世界大戦に突入した事態が似ていることや、忖度や嘘で塗り固められた自民党政治に辟易する人たちが多いのに、衆院選では自民党が大勝したことなどがきっかけだが、議会制民主主義の絡繰りなどについて一度書いておきたくなった。

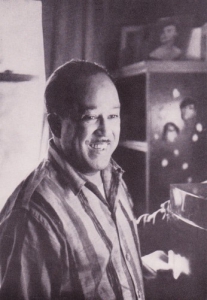

今回の衆院選で、宮崎一区の自民党議員は選挙前に起こした交通事故で散散に叩かれた。無免許を秘書になすりつけて逃げ回ったために、事態を一層悪化させた、掲示板などでは元々横柄な人間だなどと容赦なく批判されていた。その結果、自民党の公認を県の自民党が認めず、普段なら楽勝のはずの小選挙区で落選したが、比例代表制で復活した。どうしてそうなるのか、(アメリカの)民主主義の絡繰り、その辺りから話を始めるつもりだった。

前回の最後に取り上げた青島参道の一等地の青島屋はそのとっかかりだった。小選挙区で落選し、比例代表で復活当選した自民党議員は、元宮崎交通の社員だったと経歴で公表している。つまりこの人は、宮崎一区の基幹産業である観光資本の代弁者で、少々法律を犯そうが、人格的に不遜だろうが、秘書のせいにする卑怯な人間であろうが、自分たちのために動いて成果を出しくれるならそれでもいい、ということらしい。

曽山寺浜、青島海岸で途切れていた防波堤が青島神社の参道を過ぎた所で復活して、青島港まで続く。防波堤の右手には植物園があり、改築されてきれいになっている。植物園の隣には、サーファー用の簡易宿舎とレストランなどの入った黒い建物がある。防波堤の突き当りが、青島港への道である。

肉も魚も苦手なので、一度港の直売所に来たことがあるが、魚が好きなら通っていたかも知れない。そこのレストランも魚料理ではタクシーの運転者など、通には評判がいいらしい。そう言えば、宮崎に来た直後に、家族4人で都井岬の馬を見に一泊で出かけたとき、宿で出た食事がすべて海産物、味噌汁にも魚の塊が入っていて、ご飯とたあくあんしか食べられるものがなかった。それが売りなのだから、行ってみないとわからないとは言え、行った方が悪い。

最初に堀切峠下海岸道路がサンクマール横の入り口から始まっていると紹介したが(→「堀切峠下海岸道路②」、11月1日)、「補足②」(12月2日) で紹介した水産試験所の横から始まっていることに今回初めて気がついた。何度も通っていたが、続いているとは思っていなかった。

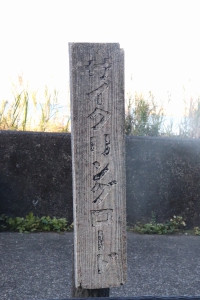

今まで気づかなかった水産試験所横にあるサイクリングロードの掲示

防波堤はサンクマールの裏手まで続いていた

ホテル裏のこの洗濯岩の景色を見るために時たま出かけたことはあるし、人を案内したことも何度かあるが、この裏手の防波堤がそのまま堀切峠下海岸道路に繋がっているとは思わなかった。コロナ騒動の2年ほど前までは、ホテルの日帰り温泉によく通った。温度設定が下げられて、湯がぬるくなってしまってからは行っていない。浴場は2階にあって、日向灘の水平線がいい。湯舟からは眼鏡で見えないが、体を冷ましにベランダに出るときは眼鏡を使えるので、水平線を堪能した。ホテルが途切れる辺りの防波堤からは、座礁した船の残骸が見える。ただ、ホテル裏の防波堤の道は、海岸道路に入る手前で狭くなっているので、車では通れそうにない。元々海岸道路そのものが、車のために作られたものでないのが実際に行ってみるとよくわかる。

車はホテル横のこの入り口からしか入れないようである。

海岸道路の続編は、風が穏やかになって南風茶屋に出かけられるようになる春先に、また。

次回は11月27日(土)にやったZoomシンポジウムになりそうである。シンポジウムが終わってからまとめを書き始めたが、ケニアについてはそう深くやる時間が取れずに中途半端なままにしてきたので、時間がかりそうである。書けた分を何回かに分けてブログに載せ、早くまとめて参加してくれた人に届けたいと思っている。