つれづれに: 葛

久しぶりの更新である。

朝晩はだいぶ冷えるようになった。下が13度か14度、上が23度か24度、一気に秋の到来である。この前書いた時に発生しかけていた台風も来なくて済んだ。ありがたいことである。

よく食べ、よく歩き、よく寝る、大事だとはわかってはいても、毎日続けるのは難しい。金曜日は2時間ほど自転車に乗ったので歩けなかったし、土日も歩けなかった。4、5日畑に出ないとブロッコリーもこの惨状である。↓

糸ほどの虫がこんなに大きくなっている、この虫は黒い

昨日の夕方に、虫を潰して希釈した酢をかけたが、今朝出てみると、まだ葉っぱにも地面にも虫がうようよしていた。茎を揺らすと、ぱらぱらと小さな虫が落ちて、くねくね歩いている。数えたわけではないが、100匹では済まないだろう。この作業を続ければ、12月に収穫出来そうだが、遠い道のりである。胡瓜が花を咲かせ、何本かが実をつけている。二期作は成功したようである。ただ、春先の勢いはない。どのくらいまで育つんだろう。

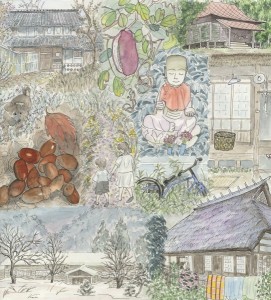

オクラはまだ花を咲かせ、毎日何個かの実が収穫できる。丸鞘オクラは実自体が大きいので、毎日3~4個獲れれば、足りる。南瓜は柵を取り払い、南側の金木犀も刈り込んだ。放っておくと、これから陽が入らなくなるからだ。冬場は日差しも弱く、陽が当たる時間も短かい。絹鞘豌豆、レタス、ブロッコリー、小葱の種も蒔いた。二回目である。うまく芽が出てくれればいいが。蒔く時期も、難しい。

十数個の実は枝につけたまま。作業の途中で7、8個は枝が取れてしまった

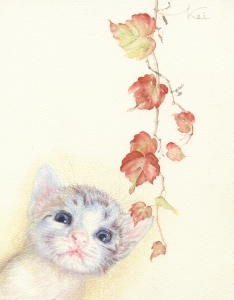

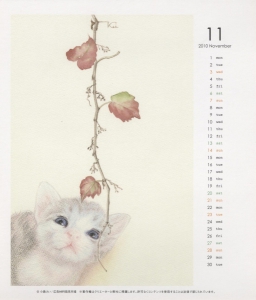

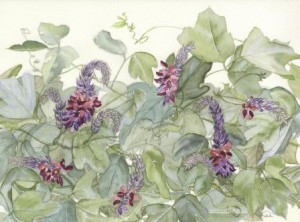

葛である。大体7月から9月くらいに紫色の花を咲かせる。かなりの繁殖力で、巻き付かれた方は大変である。

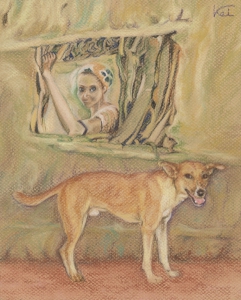

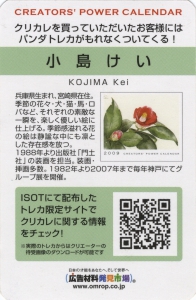

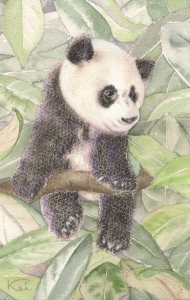

道草や烏瓜などの蔓植物以外に、表紙絵のために梅や桜や山茶花や椿も探したことがある。椿は一重で、藪椿が多かった。最初のカレンダーの表紙になった。その椿も毎年葛に覆われて、最近はきれいな椿をみかけなくなった。腰の曲がった老婆が野菜を作っている結構広い畑の端の方に植えてある椿で、放ったままである。

葛に覆われた藪椿

最近は一人暮らしが怪しくなってきて、親戚の家に車で出かけて家を空けることが多くなったからか、尚更である。葛の蔓を払う人がいないと、花も咲かなくなる。葛は草のわりに花の占める割合が極く僅かだが、近くでかげば、甘酸っぱくて、藤に似たとてもいい香りがする。紫と緑の色合いがいい。カレンダーにはたくさん使っているが、本には使わなかったようだ。探してみたが、表紙絵は見つからなかった。↓

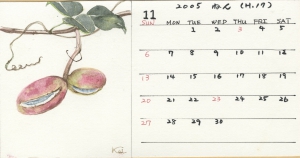

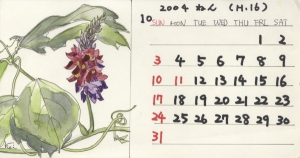

2004年10月(手描きカレンダー)

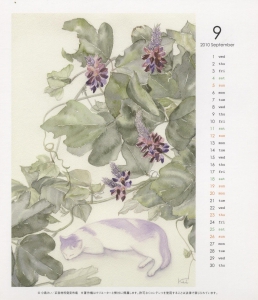

2010年9月

2010年9月(花カレ)

2011年9月(花カレ)

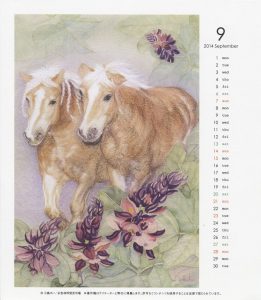

2014年9月

都会の明石は坂道も多く、地面そのものが少なかった。昔は山や畑ばかりだったようだが、神戸や大阪のベッドタウンになってからは須磨、垂水、舞子、朝霧、明石、西明石と西へ、西へと開発先が伸びて行ったようである。西明石までは複々線で、その後も大久保、魚住、土山と住宅地が増え続けている。北の方は神戸市で、地下鉄も伸びて、開発が進み、土の地肌が見える地面がますます減っている。そんな都会の朝霧から越して来たので、すぐ手に入る通草や烏瓜や葛が珍しかったのかも知れない。ちょうど本の表紙絵に使うようになって、色んな花を探し回った。宮崎に来て、もう三十年以上の月日が経った。