つれづれに:小説

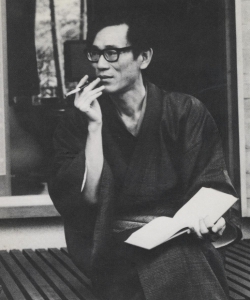

立原正秋

過酷な状況のなかで、人は諦めて自分を守る。英語ではその状態をindifferentというようだ。すべてに関心がなくなり、何事にも反応しなくなる。生き延びるために、無意識に身を守る術である。英語の文章の中で何度もみかけて、そう感じた。アフリカから無理やり連れてこられた奴隷が目の前で愛しい人を奴隷主白人に凌辱されたとき、自分を消すか何事にも反応しないindifferentな状態になるか。白人はそのindifferentな状態を従順だと考えた。『アンクル・トムの小屋』の主人公トムは従順にエバお嬢さんにお仕えし、最後は死んで天国に行った、ということになっている。『アンクル・トムの小屋』を書いたハリエット・ビーチャー・ストウの手前勝手な福音書は白人の間では大人気で、その本1冊のための会社も出来たほど売れに売れた。ストウは南部に行ったこともなかったし、主人公のモデルは元逃亡奴隷のジョサイヤ・ヘンソンだと言われている。私自身の諦めた経験からか、『アンクル・トムの小屋』をめぐる奇妙な展開は、何となく理解できるような気がした。PTA向きのお涙頂戴(ちょうだい)話はいかにも胡散(うさん)臭くて、嘘っぽい。しかし、実(まこと)しやかに語られる。母親が子どもに読み聞かせる本の中にも含まれる。アングロ・サクソン系の子孫は、狡猾(こうかつ)に人を騙(だま)す技術に長けている。全世界の人に信じ込ませた白人優位・黒人蔑視の意識は、世界の隅々にまで浸透していて証明済みである。侵略して栄えて来た人たちが使う英語が国際語、ベトナム難民も締め出した国が文部科学省を使ってグローバル化を推進、だそうである。

ミシシッピ川沿いでの綿積み作業(『1200万の黒人の声』から)

すっかり諦め生きても30くらいまでだと無為な日々を過ごしていたのに、小説を書きたいと思ったのは、それでも何か諦めきれない未練があったということだろう。最初に書き出そうとしたとき、書くばねが見つからないと感じた。そのあと、母親の借金で定職につき、思わず結婚をして子供が生まれた。小説どころではない日々が続いた。元々貧乏だったので売れるまでの貧乏生活は苦にはならないと思ったが、それを妻と家族に強いる気にはなれず、大学の職を思い付いた。7年かかって何とか職が見つかり、書くための空間を確保できたが、実際には書き出せなかった。職探しの途中に出版社の人に出遭ってすでに雑誌にかなりの記事を書いていたが、テキストの編纂(へんさん)や翻訳や著書やウェブの連載を次々と言われて、それどころではなかったからである。予想もしていなかったが、私の職が決まるのを待ち構えていたということだろう。授業の準備に時間もかかったし、非常勤を頼まれたり、看護学科が出来たり。統合して全学向けの大きなクラスが増えたり、日本語支援専修の修士課程設立に駆り出されたりと、気がつけば授業のコマ数や種類もずいぶんと増えていた。教授になってからは、可能な限り会議には出ないように努力したが、それでも避けられない会議や人に会う機会も増えた。1年目から研究室に学生がたくさん来てくれたのは、予想外だった。特に何を話したということはなかったが、来れば1時間、2時間、時には半日もいて、その時間は授業時間よりも多かった。その状態のまま、定年退職の時期が来た。書き始めたのは、出版社の人が亡くなったあと、何年かしてからである。

赴任した頃の宮崎医大