つれづれに:医師の苦悩(2024年9月13日)

つれづれに:医師の苦悩

今回はエイズ=死であった頃の医師の苦悩である。

1981年にアメリカで初めてエイズ患者が出たあと、各地からの相次ぐ報告を受けて、CDC(疾病対策予防センター、Centers for Disease Control and Prevention、↑)は特別チームを組んで疫学的研究を開始した。感染は世界的にも広がりを見せていたので、同時に各国に呼び掛けて4年後には→「国際エイズ会議」を始めた。会議は西側諸国の世界各地で、1994年までは毎年、それ以降は隔年で開催されている。今年が25回目だった。

開催された会議の流れの中での最大の話題は、1996年の多剤療法だろう。それまではエイズ=死だったのが、HIVを持ったまま生き永らえることが可能になったからだ。それまでエイズ治療に当たる医師には、唯一あった逆転写酵素阻害剤(RTI, Reverse Transcriptase Inhibitor)が患者に合わなければ、苦しんでも投薬を続けるか、苦しまずに余生を家で過ごす緩和ケアを勧めるかの選択しかなかった。今回はその話である。

多剤療法の症例報告をしたチームの一人デビッド・ホー

その時代を体験した医師たちには、多剤療法は画期的だった。抗HIV製剤でエイズの発症を遅らせることが可能になって、HIVを抱えたまま生きられる希望が見え出したのだから。医学科で海外での臨床実習に向けて医療に特化した英語を担当している時に、材料として「ER緊急救命室」(原題:ER)(↓)を使っていたが、その中にまさにその場面があった。

「ER緊急救命室」は、アメリカNBCのテレビドラマシリーズで、1994年9月から2009年4月にかけて15シーズン331話が放送されている。今回の場面は、2シリーズの中にあり、放送されたのは1995年である。多剤療法が可能になる前の年で、舞台はシカゴの郡(カウンティ)総合病院の救急救命室(Emergency Room:ER)である。

救急室の出入り口近くで喧嘩別れするロス医師とグリーン医師

ある日、幼児が入院して来る。中国系の母親からHIVを母子感染されていた。小児科医ダグラス・ロス(Douglas Ross)が担当し、逆転写酵素阻害剤による治療を始めるが、効果が出なかった。薬剤を腰椎穿刺(ようついせんし、Lumber Puncture)で脊髄に注射するので、痛みは半端ではない。

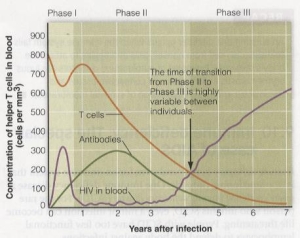

ロス医師が幼児の血液サンプルを顕微鏡で覗(のぞ)くと、髄膜脳炎のクリプトコッカス菌が確認された。クリプトコッカス症は第3フェイズ、エイズ末期(full-blown AIDS)に見られる日和見(ひよりみ)感染症の1つである。血液1000ミリグラム中に外敵とたたかう抗体を作る司令塔であるCD4陽性T細胞の数が200個を切って、免疫機構が機能しなくなり、幼児はすでに自力ではたたかえなくなっしまっていたのである。

母親は幼児が激痛に耐える姿をじっと見つめるしかなかった。母親にすべてを告知していないのを知ったスタッフドクターマーク・グリーン (Mark Greene)は、薬の効果も出ないし、痛みも激しいので、エイズ末期であることを考えると家に帰って残りの時間を家族で大切にする選択肢もあると助言する。母親は、息子を家に連れて帰ることを決断して、ロス医師に告げる。

ロス医師はグリーン医師(↓)に、自分の子供でもその選択をするのかと激しく責め立てる。もう1年あとなら、多剤療法で延命措置を出来た可能性はある。切ない話である。

ERは海外での臨床実習に行く学生にはうってつけの素材である。英語も早いし、医学用語も満載だから。医学用語は1年生から本格的に授業でも提供していたし、映像ファイルを使えば、気持ちさえあれば、繰り返して慣れる。学生交換も最初はタイ南部の大学との間で始まったが、そのう医学部執行部や卒業生で教授になった人たちがカリフォルニア大学アーバイン校(UCI, University of California, Irvine)とも交渉して、小児科と救急で受け入れてもらえるようになった。アメリカの学生といっしょに実習を受けるわけである。UCIはアメリカ内でも優秀な大学だと聞く。学生を派遣していた時期に、筑波大学の医師と吉祥寺で話をしたことがある。同じ部署に学生交換制度でタイに行った女医の同僚がいて、彼女、優秀で英語も出来ますと言っていた。その大学もかつてUCIと学生交換をしていた時期があったらしく、制度を復活させるために、是非話を聞きたいということだった。レベルもそう高くない地方の医学科がよくUCIと学生交換出来ましたね、ということだったのだろう。学生は、しかし、実際にアメリカの学生といっしょに実習をこなして、高揚したまま戻って来ていた。センター試験でほぼ満点で入って来る学生も、実際には英語が使えない人が多かった。特に、間違いを気にしてしゃべるのに慣れていなかったが、目標を持った人たちは5年間で、アメリカでの実習をさらりとやってのけていた。感動的だった。実習を終えて帰ってきた6年生は必ず部屋に顔を出してくれた。普段はそんな素振りも見せない学生が、大学のアリクイのマスコット人形を持って来て、是非1年生の授業で医学用語のテストをしてやって下さいと言っていた。大学のマグカップを持って来てくれた学生もいた。マスコット人形は退職時にプロジェクトを続ける同僚にプレゼントしたが、マグカップは家に持ち帰ってきている。毎日、自分で拵(こしら)えた甘酒を入れてレンジで沸かし、木製の椀で飲んでいる。

次回は多剤療法である。