つれづれに:堀切峠下海岸道路?

「ようやく柿を剥いて干すことが出来た。6個だけである。それも色付いて来たので取り込んだものの、雨の日が多くて干せなかった。少し柔らかくなっている。落ちなければいいがと思いながら剥いた。幸い、何とかこのまま落ちないで干し柿になってくれるようである。火曜日からは晴れの日が続くから大丈夫やろ、と思っていたら、昨日の夕方に少しだけだが降り出して、結局一晩家の中に取り込んだ。干す頃合いも難しい。柿は元々寒い地方の樹のようだから、色付くすぐ手前まで昼間が三十度を超すこの地域でそれなりの干し柿を作るのは無理がある。色付く時期と切り干し大根を作る頃に吹く霧島降ろしの時期が重なれば一番だが、そう思うのはホモサピエンスの思いあがりである。それでも2週間もすれば、色艶が出て食べ頃になるだろう。一番喜んでくれる人の所に送るつもりだ。」

ここまで書いたのが先週の水曜日だ。それから書けずじまい。政治の話を書こうとしたからである。それでも何とか続けて書いた。

「政治の話題はすんなりとは行かないので、『つれづれに』くらいの気持ちで書かないと書けずじまいになってしまう。『形而上に見えるもの、歴史の場合もいっしょやと思うけど、

堀切峠下海岸道路について書いているとき、ちょうど衆議院の総選挙が実施され、相も変わらず自民党が勝った。忖度政治やオリンピック強行などにうんざりしているのに、である。宮崎では不祥事を起こした自民党の議員が小選挙区で落ちて、比例で復活した。騒がれた議員を通して見える姿とその結果を生み出す構造的な問題に乖離があるのははっきりしている。今回は身近な観光地や飲食業界と絡めて、議会制民主主義の絡繰りについて書いてみたい。」

またここで止まってしまった。話がまとまるまでに時間がかかりそうなので、堀切峠下海岸道路の補足を挟もうと考えた。再び南風茶屋に行って、今度は帰りに海岸道路から道の駅まで自転車を担いであがり、そこから坂を登って堀切峠の一番高い場所から海を眺めて帰ってくる、それを書こうと思ったのである。しかし、この前の帰ってからの二日間の惨状を思い出して、結局行かなかった。それなら、白浜に行く途中に青島近辺の写真を撮って、不祥事を起こして宮崎一区の小選挙区では落選したのに、比例で復活当選した自民党議員の話と観光業界とを繋いで書いてみるかと思ってシャッターを構えてみたが、生憎バッテリー切れで写真が撮れなかった。それでまた、変更である。

小島けい画1990年頃、青島海岸を歩く長男

文學のことしか頭になかった私が、どうして歴史や政治について考えるようになったのか?

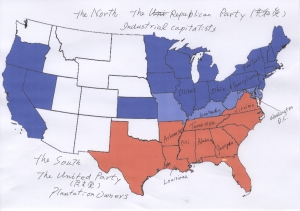

次回はアメリカ?