つれづれに: 堀切峠下海岸道路②

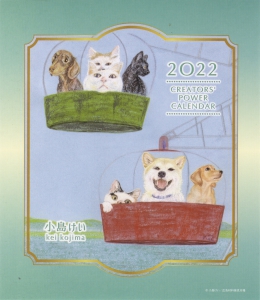

11月である。11月12日(金)から14日(日)までの個展(→「小島けい2021年個展案内」)に間に合うように、来年のカレンダーも出来た。(→「私の散歩道2022~犬・猫・ときどき馬」)やっと、出展する絵の搬送の準備である。

「自民党の過半数割れ」の淡い期待も空しく、絶対安定多数261議席の見出しが躍る。予想されたとはいえ、あいも変わらずである。人の意識と議会制民主主義の乖離を考えれば当然だが、そのうち書くつもりである。

堀切峠下海岸道路②である。自転車で1時間半の行程は長く、目的地に着くには時間がかかる。前回の木崎浜→曽山寺浜→青島海岸(→「久しぶりに木崎浜に行って」)に続いて、今回は青島→青島港→白浜→ホテルサンクマール脇の海岸道路入口までである。

南風茶屋のオーダーストップ3時半に急かされて、行きは海岸道路の写真は撮る余裕がなかったので、帰りに来た道とは逆の順序で写真を撮った。青島に来た頃には、すっかり暗くなっていた。総合公園からの舗道は旧パームビーチホテルの教会の辺りで途切れ、そこから砂浜横の舗道が続く。左手に行けば、青島神社に行く辺りから再び防波堤が始まる。防波堤沿いに進むと、青島港近くに出る。

青島海岸の歩道

左が青島参道

青島港辺りの防波堤

青島の砂浜を維持するのもなかなか大変である。今も流木が流れついている。夏の海水浴シーズンの前には撤去作業が行われる。管轄は県の土木課のようで、自転車で通るときに下請け業者が作業をしている姿をみかける。コロナ騒動で、ほとんど観光客がいない時もあったが、少し人が増えたようだ。しかし、油津から運ばれる大型客船の中国人観光客の姿は、いっさい見なくなった。

青島港辺りから、また県道に戻り南に進むと折生迫の掲示板が見える。そのまま進めば堀切峠、左に行けば、白浜、ホテルサンクマールに辿り着く。

川沿いに、小さな漁船が岸壁に繋がれている。台風前には毎回、漁船はロープで両岸に固定される。時々、丈の長い重機を載せた船が、川に溜まった砂を取り除く作業をしている。漁船の航行に支障が出るらしい。引き潮の時は川底が見える。

漁船の繋がれている所を進むと、県の水産試験用がある。大学の農学部には水産科があるから、そこの卒業生もたくさんいそうである。センター試験の結果で安全策を採って東京から来た学生に何度か、大学院入試で相談を受けた。毎年東京水産大の院を受験して、進学する学生がいるようである。

山沿いに海岸道路を少し進むと、突き当りにキャンプ場がある。キャンプの好きな人が多いようで、冬の寒い時期や、風の強い日にも、テントを張って宿泊している姿を何度も見かけた。学生時代に、山口県の佐波川の川原でテントを張って野宿したが、蚊取り線香をいっぱい焚いても、テントを張る前にぼこぼこに蚊にやられた。思い出しても、むず痒い。

そこからしばらく進むと、白浜地区に入る。白浜の海水浴場は地元の自治会で運営されているらしく、役員も固定、収入は自治会費に回されるらしい。役員のなり手が少なくなったというのに、進んで役員をする人がいるところがあるのは信じがたい。何かうまみがあるんだろう。縁戚関係の人が役員を持ちまわっているようで、それ以外の地域住民にも横柄な態度を取るらしい。最近、崖の崩落個所の写真を撮ろうと白浜ビーチに入ったとたん、中年の男性がすぐに飛んで来て、ビーチは遊泳禁止で、すぐに出て下さいと横柄な口調で言われた。さっき通ってきた青島ビーチではたくさん人がサーフィンしてたで、と言いかけたが、口に出さなかった。初対面の人間に、なんでああも横柄な口がきけるんだろう。

白浜ビーチ

崖崩れによる崩落個所

ホテルサンクマール

やっとホテルサンクマールである。農協系の資本が入っているのか、泊りがけの研修会などで農協の団体がよく使っているようである。温泉が広くて寛げるので、日帰り利用で通った時期もある。広い窓から望む日向灘の景色はなかなかである。コロナ騒動の前に、温泉の温度が下がり過ぎてしまって以来、行かなくなった。ホテル脇に、海岸道路に入る道がある。いよいよである。砂利を敷いたでこぼこ道で、大きな石も混じっているので車は慎重に進む必要がある。海岸道路の出口の方も、同じように砂利道だった。あまり海岸道路は利用しないで下さい、というのが国土交通省の方針のようだ。

いきなり左手に海から突き出た二本の鉄棒が見える。タンカーが座礁したらしい。当時は油が漏れて、漁業にも被害が出たようである。最初に堀切峠から見た時には、まだタンカーの船首が見えていた。その後何年かして今の状態になった。噂話の域は出ないが、中国籍のタンカーが座礁、あと始末はしなかったという。

次回はいよいよ海岸道路である。→堀切峠下海岸道路③