続モンド通信33(2021/8/20)

1 私の絵画館:秋日和(小島けい)

2 小島けいのエセイ~犬・猫・ときどき馬~⑫:浜辺(小島けい)

3 アングロ・サクソン侵略の系譜30:在外研究(玉田吉行)

**************

1 私の絵画館:秋日和(小島けい)

私が住んでいる<南国>では、まだ暑くるしい夏の気配が濃厚ですが。ふと見上げれば、いつものように、秋は空から静かに始まっています。

そう言えば、住宅地のすぐ横の畑では、しばらく前から白い曼殊沙華が、咲いていました。

<曼殊沙華は赤>との思いが強い私は、白色の花を見ても、すぐ“秋だ!”とは思いませんでしたが。

曼殊沙華

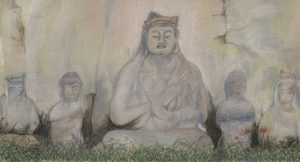

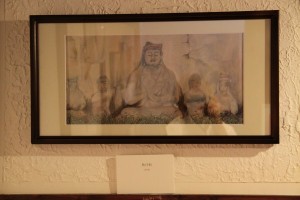

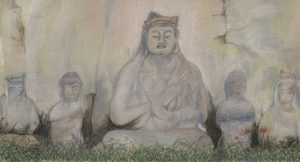

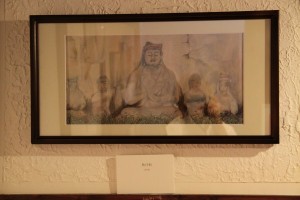

ちょうど20年前の秋。思いたって臼杵の石仏を訪れました。スケッチをして、写真をとり、それが後に「秋日和―臼杵の石仏―」という一枚の絵になりました。

「秋日和―臼杵の石仏―」

額入り「秋日和」

石仏だけでは少し寂しく、途中の山道や田んぼで見かけた赤い曼殊沙華を数本描き入れました。おまけに(?!)その時はお留守番だった犬の三太(ラブラドール・レトリーバー)にも、お昼寝で小さく登場してもらいました。

三太は毎月のシャンプーが大好きでした。<お迎え>がくると大はしゃぎで、自分から車に飛びのりました。そこで、私たちがでかける一泊二日の間、いつもお世話になるその方に<お預け>しました。けれど、ブリーダーをされているそのお家では、みんなが共通で使う器から三太は水を飲まないこと。オシッコやウンチも、極力我慢してしまうことを、後で聞きました。

数時間で帰ることのできるシャンプーは大好きでも、<お泊り>ではひどく気を遣ってしまう三太の性格を考えると、もう旅行に行くことはできなくなりました。

遠出をしなくなって六年が過ぎた時。大分県飯田高原の「九州芸術の杜」の社長さんから、<ギャラリー夢>で個展をしませんか、とお話をいただきました。

高原の個展では、毎年数日間泊まりがけで出かけましたが、その時には必ず、東京から娘に帰ってもらうことに決めていました。

→九州芸術の杜(大分県飯田高原)

GALLERY・夢

お互いに大好きな<娘と三太>は、水入らずで、大いに私たちの留守を楽しんだというわけです。短かすぎた三太の人生ですが、その時は、普段以上に思い切り甘えて暴れて、限りなく嬉しい時間だったと思います。曼殊沙華の花から、三太が過ごした<至福の秋の日々>を、ふと思い出しました。

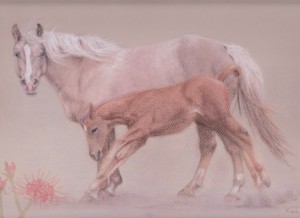

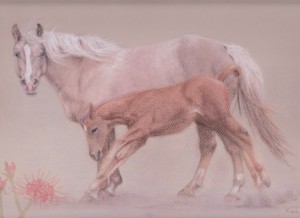

赤い曼殊沙華がちょっと入った絵が他にもあります。母馬(キャンディー)と子馬(マックス)の絵です。

<馬の親子(キャンディーとマックス)>

額入り「馬の親子」

=============

2 小島けいのエセイ~犬・猫・ときどき馬~⑫:浜辺

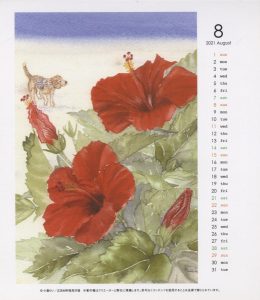

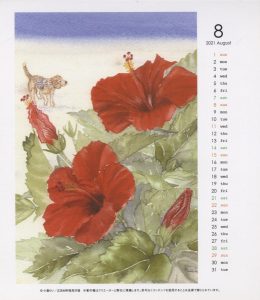

犬(ダーウィンくん)とハイビスカス

赤いハイビスカスの咲きほこる浜辺を、のんびり散歩しているのはダーウィンくんです。

かわいいビーグル犬が<ダーウィン>?!と一瞬思いましたが。

飼い主さんがこの子と出会い、名前を考えている時、たまたまダーウィンに関する本を読んでおられたとか。

もちろん会ったことはなくても、きっと気難しい人物だろうと想像していたところ。実は大の犬好きで、大きな屋敷には何匹もの犬が飼われていたと知り、とても親近感がわいたそうです。

というわけで、小さい子犬は<ダーウィン>というとてつもなく大きな名前を背負うことになりました。

通称<ダーくん>は、そんなことにはおかまいなしで、毎日浜辺の散歩をゆっくり楽しんでいます。

カレンダー「私の散歩道2021~犬・猫ときどき馬~」8月

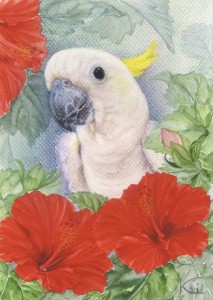

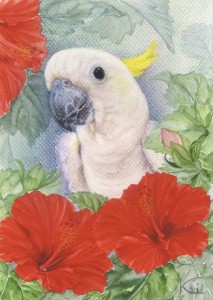

<赤いハイビスカス>の花では、以前オウムのクーちゃんとの絵も描かせていただきました。

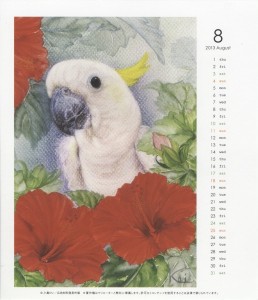

鸚鵡(クーちゃん)とハイビスカス

カレンダー「私の散歩道2013~犬・猫ときどき馬~」8月

あれから何年もすぎ、クーちゃんは確か20歳を何年かすぎたとお聞きしましたが、今も元気に横浜で暮らしています。

=============

3 アングロ・サクソン侵略の系譜30:在外研究

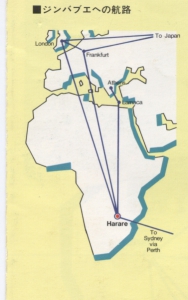

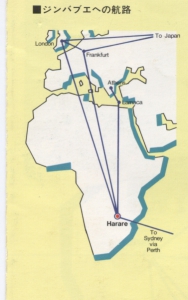

在外研究では、希望した南アフリカのケープタウンには行けず、北隣のジンバブエに行きました。

文部省で申請手続きをした1991年は、微妙な年でした。一年ずれていたら、行き先も変わっていたのになあと今になっても思います。ネルソン・マンデラが釈放された1990年とアパルトヘイト制度が廃止された1992年の狭間の年で、政府が南アフリカに対する政策を180度転換させたからです。まともに影響を受けたわけです。

それまで日本は長い間、アパルトヘイト政権と手を組んで、アフリカ人の安価な労働力にただ乗りして暴利を貪ってきました。アフリカの人たちの人権を無視する白人政府と手を結びながら、交際世論を気遣って文化交流の自粛を謳っていましたから、文部省は国家公務員を南アフリカには派遣するわけにはいかなかったのです。私は歴史の大きな渦に巻き込まれたということでしょう。

黒船に開国を迫られて以来、欧米に追い付け追い越せの政策を取って来たわけですから当然の結果ではありますが、1988年には南アフリカ政府との貿易高が世界一になり、国際的な非難の矢面に立たされました。当時の政財界と南アフリカの白人政権との橋渡し役が自民党の二階堂進と石原慎太郎。その人物を東京都民は三度も都知事に選んでいるわけで、今なお自民党の支配が続き、国民はおかまいなしに、経済優先でオリンピックを強行するのも、今までと同じ路線を突っ走っているからです。

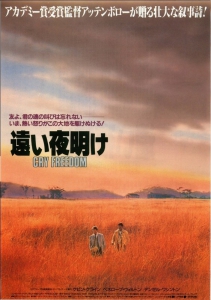

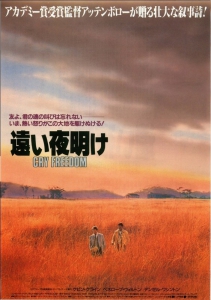

結局ケープタウンには行けず、南アフリカの入植者が第2のヨハネスブルグを夢見てアフリカ人から土地と家畜を強奪して造り上げた白人の国ジンバブエに短期で3ケ月、家族と一緒にいくことにしました。家族とアフリカで暮らす、ドナウルド・ウッズが友人ビコのために書いた伝記を基にリチャード・アッテンボローがジンバブエで製作したアメリカ映画『遠い夜明け』に出て来る赤茶けた大地を見る、そう折り合いをつけてジンバブエ大学に行きました。

在外研究については、帰国後すぐに大学の報告記事(→「海外研修記『アフリカは遠かった』」、→「海外滞在日誌『ジンバブエの旅』」、)を書き、滞在記を出版社のメールマガジンに連載(→「ジンバブエ滞在記一覧」「モンド通信」2011年7月~ 2013年7月)していますので、今回は前後の経緯について書こうと思います。

ジンバブエ大学教育学部棟

1988年の四月に宮崎医科大学に来た時、英語科には7歳年上の助教授とアメリカ人の外国人教師がいました。小説を書く空間が欲しくて大学を探しましたから、研究室は何よりでしたが、まさか公費で外国に行ける在外研究の制度が利用できるとは思ってもみませんでした。僕の推薦者と他の人との人間関係や内部事情などから、必ずしも歓迎されない人事だったとあとでわかりました。ただ、前任者が辞めたあと欠員状態が続いて、同僚は在外研究を引き延ばしにされていたようで、僕の着任を待って、その年の秋からテネシー州(6ケ月)とスコットランド(3ケ月)に行きました。そして3年後の1992年度に、僕が在外研究に行くことになりました。

宮崎医科大学(ホームページから)

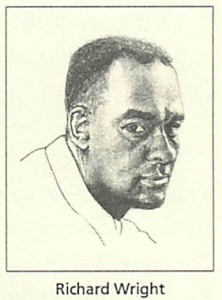

修士論文をアメリカの黒人作家リチャード・ライトで書いたのも、南アフリカのアレックス・ラ・グーマを読み出したのも、今から思えば大きな流れに巻き込まれていたのでしょう。ライトを選んだのは、行くところがなく選んだ大学に、アメリカの公民権運動やアフリカの独立運動に関連するテーマで研究をしていた人たちが少なからずいたことと深く関りがあります。ライトだけでなく、ボールドウィンやエリスンなどを英語購読のテキストで使う人もいましたし、黒人英語や黒人文学や公民権運動などの特殊講義をやっている人たちもいました。アフリカ系アメリカにしてもアフリカにしても、小中高ではほとんど扱いませんし、大学でも研究のテーマにする人たちは少数でしたから、今から思えば、その大学に行っていなかったら、おそらくライトには出会ってなかったでしょう。→「アングロ・サクソン侵略の系譜8:『黒人研究』」(「続モンド通信10」、2019年9月20日)

リチャード・ライト(小島けいこ画)

ライトをやれば、ルーツとしてアフリカについて考えるのは自然の流れですし、当然南アフリカのアパルヘイト政権と日本との関りに気づきます。反アパルトヘイト運動に加わって活動したのも、ラ・グーマの表題で科学研究費を申請したのも、在外研究の行き先をラ・グーマの生まれ育ったケープタウンにしたのも、何の不思議もありません。→「アングロ・サクソン侵略の系譜16: 科学研究費 1」(続モンド通信19、2020年6月20日)

アレックス・ラ・グーマ(小島けいこ画)

首都ハラレの白人街に二か月半ほど家族四人で暮らし、ジンバブエ大学に通いました。それまで十年ほど南アフリカの歴史をやって、オランダ系とイギリス系の入植者が、アフリカ人から土地を奪って課税し、アフリカ人を安価な労働力として農場や工場や鉱山や白人家庭で扱き使う一大搾取機構を南部一帯に打ち立てた経緯と構図がはっきりと見えるようになっていましたが、実際に行ってみて、「ほんまやったやったんや」と実感しました。行く前に世話して下さった日本人の方から「この国には一握りの金持ちと大多数の貧乏人しかいませんから、不動産事情は極めて悪く一軒家を探すのは困難です。ホテル住まいを覚悟して下さい」という手紙をもらっていましたが、まさにその通りでした。

ハラレの白人街で、スイス人から借りた500坪ほどの借家

以前のあからさまな植民地支配とは違って、前後は開発と援助の名の下に多国籍企業による経済支配を行っていいますので見えにくいのですが、日本は加害者側にいいます。その意識がずっとあって、ハラレにいる間じゅう、加害者意識が働いて、終始息苦しい思いをしました。ハラレからパリに着いたとき、ほっとしたのを実感した時は、加害者側に慣れてしまっている自分を特に意識しました。帰ってから半年間は、心のバランスが取れず、何も書けませんでした。しかし、今しか書けませんから是非にと言って下さった出版社の方の励ましもあって、半年ほどでジンバブエ滞在記を書きました。出版は出来ていませんが、いつか出版するとして取りあえずメールマガジンに連載しませんかと言われて、一冊分を分けて連載しました。→「ジンバブエ滞在記一覧」(2011年7月~ 2013年7月に「モンド通信」に連載)

11月初めのジャカランダの咲くハラレの街並み

ハラレに行ってから、もう三十年ほどになります。