<連絡事項>再掲

*今日が課題提出の締め切りです。→課題

*Zoomトーイック4案内→Zoomトーイック4

12月17日(月)(木)5-6(1:30:-3:00)11回目でした。

月曜日から急に冬になって、寒うなって来たねえ。今日は今年一番の寒気団が来て、日本海側は大雪らしいね。体が寒さに慣れてないんで、馴染むまで体調を崩し易いんでお互い注意せなあかんなあ。この前も言ったけど、40度の高熱に苦しんだ長女の彼氏、最近その後遺症で記憶が飛んだり、意味不明の偏頭痛を感じたり、脳の一部を損傷したかも、と聞いてるんで、人ごとやないからねえ。今まで病気と無縁やったらしいんで、若いからとウィルスを軽うにみん方がええと思うなあ。

<今日>

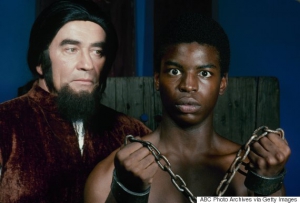

①映像:アフリカシリーズ冒頭→ルーツ冒頭→奴隷狩り→(ガンビアの浜辺で)奴隷商と船長の交渉→奴隷船→(アメリカの港内で)船長と奴隷商の交渉

遺跡グレートジンバブエ

②発表:Slave Trade (藤田くん)→Slave Tradeの日本語訳

③発表者決定:A Short History of Black American: Afro-American songs(決まらんかったけど、誰かせえへんか。いっしょにやろ)・・・

①:資料①A1:A Short History of Black Americans(pp. 25-26のSlavery)

資料①A3:Afro-American songs: spirituals and gospel music by African descendants(p. 31とp. 32の最後から2行目まで)と

増補版『アフリカとその末裔たち』

エイズの話をしようと思ってるけど、時間があるとええね。資料は年末までに作るけど、年明け2週間は観察期間の遠隔授業で大学にも入構禁止になると思うので、印刷物が要る人は、部屋の前に置くんで、予め言ってや。

HIV(Human Immunodeficiency Virus、ヒト免疫不全ウィルス)

<次回>

①発表:Slavery(押領司さん)、Afro-American songs()

③映像:農場→南北戦争→再建期→反動期→公民権

課題

読んで年内には課題の成績をつけ、トーイックの成績を加えて最終日までに最終成績を出そうと思っています。

Zoomトーイック4

試験が終わってじっくりやることにしました。メールをくれれば詳細の案内と招待状を送ります。

来週、また

Slave Tradeの日本語訳

A Short History of Black Americans," in Africa and Its Descendants

アフリカ黒人小史、『アフリカ、その末裔たち』収載 SLAVE TRADE 奴隷貿易

By the early 1500’s, black people were going to the New World. The first blacks went to America as explorers, not as slaves.

By the early 1500’s, black people were going to the New World. The first blacks went to America as explorers, not as slaves.

1500年代の初め頃までには、黒人は「新世界」に行くようになっていました。最初の黒人は、奴隷としてではなく探検家としてアメリカに行きました。

In 1619 twenty Africans were unloaded in Jamestown, Virginia. That was the year when the roots of slavery began in the United States. Slave ships filled with captured black men and women began to sail across the Atlantic Ocean to the American shores.

1619年に20人のアフリカ人がバージニアのジェイムズタウンに積み荷として陸揚げされました。それが合衆国の奴隷制度の元が始まった年でした。捕われの身となった黒人男女で一杯の奴隷船が大西洋を横断してアメリカの岸へと航海を始めました。

In the slave trade the merchants’ profits and the products from America were exchanged in Europe for guns and cloth which were brought to Africa and exchanged for slaves. These humans were sold in America where they produced the goods to be brought to Europe. This was the so-called 'triangle trade’ or 'triangular trade.’ The riches of capitalists grew while Africa suffered. This slave trade continued for three and a half centuries and brought millions of Africans to America.

奴隷貿易では、商人の利益とアメリカでの産物がヨーロッパで銃や布と交換され、それがアフリカに持って行かれて奴隷と交換されました。その人たちはアメリカで売り飛ばされ、そこで産物を作って、その産物がヨーロッパに運ばれました。これは「三角貿易」または「三角の貿易」と呼ばれました。資本家の富は増え、アフリカは苦しみました。この奴隷貿易は3世紀半の間続いて、数百万人ものアフリカ人がアメリカに運ばれました。

European, above all English and American capitalists had gained enormous profits from the trade in slaves and the work performed by the slaves. Slavery was an essential part of the international capitalist market. By this trade the first large-scale collection of wealth was accumulated, speeding up development towards capitalism. The 'triangular trade’ was one of the foundations of the Industrial Revolution in Europe.

ヨーロッパ人、とりわけイギリスやアメリカの資本家が奴隷貿易と奴隷がした労働から莫大な利益を得ました。奴隷制は国際資本家市場の要の部分でした。この貿易によって大規模な初期の資本蓄積がなされて、速度を上げながら資本主義に向けて進んで行きました。「三角貿易」は、ヨーロッパの産業革命の土台の一つになりました。

For Africa the consequences of the slave trade were ruinous, not only in terms of the boundless suffering of the millions who were taken as slaves, and their descendants, but also for those left behind. In the Middle Passage sometimes whole groups of Africans, taken on deck at night for air, would leap into the sea – committing mass suicide rather than go into slavery.

アフリカにとっては、奴隷貿易のもたらす結果は、奴隷として連れ出された何百人もの人々とその子孫が被った際限ない苦しみという意味だけではなく、後に残された人たちにとってという意味でも壊滅的でした。中間航路では、外気にあてるためにデッキに連れて出されたアフリカ人たちが集団で海へ飛び込むこともありました。奴隷にならずに集団自殺をしたのです。

ROOTS – Airdate January 23, 1977. (Photo by ABC Photo Archives/ABC via Getty Images) EDWARD ASHER;LEVAR BURTON

クラス名簿(Zoomではある方がよさそうやから、学生支援課でもらったファイルからコピーしたよ。)

2020年後期 英語 Rb 2 (3)クラス名簿(30名)(2020年10月8日現在)

| 30190450 | 佐々木 智哉 | ササキ トモヤ |

| 30200010 | 足達 正修 | アダチ セイシユウ |

| 30200025 | 荒木 晴生 | アラキ ハルオ |

| 30200049 | 池ノ上 将基 | イケノウエ シヨウキ |

| 30200063 | 岩切 佑理可 | イワキリ ユリカ |

| 30200074 | 岩根 穂乃花 | イワネ ホノカ |

| 30200092 | 梅山 愛梨 | ウメヤマ アイリ |

| 30200100 | 押領司 尚美 | オウリヨウジ ナオミ |

| 30200124 | 大山 瑞輝 | オオヤマ ミズキ |

| 30200155 | 小畑 翔 | オバタ カケル |

| 30200162 | 甲斐 廉人 | カイ レント |

| 30200186 | 加藤 大地 | カトウ ダイチ |

| 30200232 | 北村 詩歩 | キタムラ シホ |

| 30200243 | 木原 啓太 | キハラ ケイタ |

| 30200281 | 古藤 凜 | コトウ リン |

| 30200346 | 佐土原 雛子 | サドハラ ヒナコ |

| 30200353 | 志貴 裕紀 | シキ ユウキ |

| 30200409 | 杉村 拓志 | スギムラ タクジ |

| 30200461 | 堂下 つばさ | ドウシタ ツバサ |

| 30200506 | 時松 桃花 | トキマツ モモカ |

| 30200533 | 戸高 みなみ | トダカ ミナミ |

| 30200544 | 長倉 由依 | ナガクラ ユイ |

| 30200568 | 長野 翔 | ナガノ シヨウ |

| 30200630 | 平田 あや | ヒラタ アヤ |

| 30200689 | 福田 真司 | フクダ シンジ |

| 30200713 | 藤田 涼 | フジタ リヨウ |

| 30200834 | 宮脇 駿介 | ミヤワキ シユンスケ |

| 30200845 | 森山 友渚 | モリヤマ ユウナ |

| 30200852 | 安田 龍司 | ヤスダ リユウジ |

| 30200883 | 由地 紀一郎 | ユウヂ キイチロウ |