<連絡事項>

* 課題提出確認:8月4日(火)の授業時までにWebclassで提出。

* 授業日程確認:

11回目→7月21日(火):The first colonialists(続き)、映像:「アフリカシリーズ」、サンプル問題(続き:Part 4から)、『金のフレーズ』①

12回目→7月28日(火):映像「ルーツ」、歌、『金のフレーズ』

13回目→8月4日(火):奴隷制、南北戦争、歌、『金のフレーズ』

14回目(最終回)→8月11日(火):まとめ

授業は

* (英語で)Precolonial AfricaとThe first colonialistsの解説。

* 発表: Precolonial Africa(寺原さん)、西アフリカ(東くん)、トワレグ人(押川くん)、The first colonialists(杉田さん、途中)→日本語訳Precolonial Africa、The first colonialists

きちんとやってくれてたね。日本語訳は、やっぱり時間がかかるね。難しい言葉が出て来ても、すぐに辞書で調べてたら読めるようにはならないので、前後や文脈を考えて考えるimaginary readingをするように習慣づけるといいね。一朝一夕には力はつかないけど、少しでもしていかな限り力がつくことはないからね。

* 課題提出日と残りの授業日程の確認

次回

* The first colonialists(続き)、映像:「アフリカシリーズ」

* トーイックのサンプル問題(続き:Part 2 12から)

* (時間があれば)『金のフレーズ』①の100題。

土曜日やったZoomトーイックの解説と音声のファイルを参考ファイルに置いてありますので、どうぞ。

もうあと4回、先も見えて来たなあ。何かばたばたと授業を始めて、週に7コマの授業をするだけでアップアップ、それでも何とかあと一月で一息つけるんやろか。

今日基礎教育の部屋で後期の学士力発展科目の話をしたんやけど、前期での受講者がやっぱり例年より少ないみたいやから、予定してた2つに加えて「南アフリカ概論」を3クラス(上限100人)を持つように手配しました。後期もオンラインの可能性が低くはないんで、成績をつけることも考え、責任を持てる範囲でと決めました。地域3クラス、工学部1クラスの英語を加えて7クラスです。

出来れば、最終の週までに成績をつけて、授業が終わったあとは、今回の感染症騒ぎで中断することになって小説を書き上げて、9月末の新人賞に応募出来ればええけどな。

日本語訳Precolonial Africa、The first colonialists

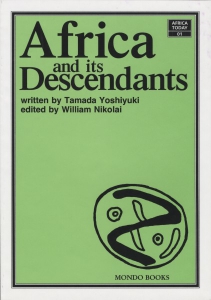

Africa and Its Descendants (アフリカとその末裔)

Chapter One: The Colonization of Africa(アフリカの植民地化)

PRECOLONIAL AFRICA 植民地化以前のアフリカ

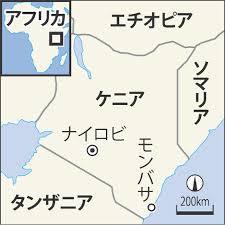

Africa has been of great importance to the development of mankind. It has been found that the earliest beings able to make tools once lived in the Rift Valley in East Africa.

アフリカはこれまで人類の発展のためにとても重要でした。ごく初期の頃に道具を作るが出来た人たちが、かつて東アフリカのリフトバレー(大地溝帯)に住んでいました。

A big leap forward was taken when man learnt to sue iron for tools. Another big step was taken when cultivation started on a large scale. Large scale cultivation in Africa began in about 2000-3000 B.C. in both West Africa and Ethiopia.

人々が道具を作るために鉄を精錬するようになって、ひとつの大きな文明の飛躍がありました。大きな規模で耕作が始まって、更に飛躍を遂げました。約紀元前2000年から3000年頃、西アフリカとエチオピアの双方で、アフリカでは大規模な形での耕作が始まりました。

Between the years A.D. 700 and 1400 Europe developed rapidly. But for all this time European society was in many ways inferior to that of its African neighbours. Cairo was the foremost trade centre in the world and gold was used as the means of payment. Some of this gold was brought from West Africa, and some from Central Africa. The gold of Africa kept world trading going. World trade was stimulated by the spread of Islam. The gold from Zimbabwe was transported from the interior by Muslim middlemen to the African East Coast.

700年から1400年の間に、ヨーロッパは急速に発展しました。しかその期間の間も絶えず、ヨーロッパ社会は様々な点で、近隣のアフリカ諸国よりも劣っていました。カイロは世界の最大の貿易拠点で、金が支払いの手段として使われました。このとき使われた金は、西アフリカや中央アフリカからきたものもありあました。アフリカからの金が世界の交易を発展させ続けました。世界貿易はイスラムの広がりによって刺激を受けました。ジンバブエからの金はイスラム教徒の仲買人によって内陸からアフリカの東海岸へ運ばれました。

In West Africa, too, long-distance trade gave birth to new and powerful societies. The West African kingdoms were ruled by kings who appointed local noblemen to collect taxes from the peasants.

西アフリカでは、また、長距離貿易が、新しくて強力な社会を生み出しました。西アフリカの王国は王によって統治され、王に指名された地方の貴族が農民から税を集めました。

西アフリカの王国を訪れたポルトガル商人イブン・バトゥータ

Not only in West Africa, but also in Central Africa a centralized organization of society emerged on the basis of surplus production, trade and a growing population.

西アフリカだけでなく、中央アフリカでも、余剰生産と交易と人口増加を基礎にして、中央集権社会が現れました。

Parallel to the development of large kingdoms in Africa many groups of people learnt to control nature without kings and kingdoms. Their political systems may be called 'village rule.’

アフリカでは、大きな王国の発展と併行して、多くの人々の集団は王や王国なしに自然を制御するようになりました。その人たちの政治制度は “村落共同体支配” と呼べるかも知れません。

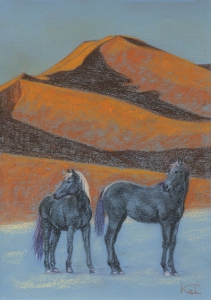

In Africa, as elsewhere, migrations of cattle-raising people took place when they had to find new pastures, and new places to live for a growing population.

アフリカでは、他の所と同じように、人口が増えて新たな牧草地を探し、生活するための新たな土地を見つけなければならなくなった時、遊牧民の移住が始まりました。

(小島けい画)

THE FIRST COLONIALISTS 最初の植民地支配を目論んだ人達

Portuguese adventures were the first Europeans to 'discover’ Africa south of the Sahara. The first voyages along Africa’s west coast were little more than an extension of the piracy. The Portuguese took away people from the coasts they plundered and brought them home as slaves. As yet slave trade and economic exploitation were on a small scale.

ポルトガルの探検家がアフリカサハラ以南のアフリカを最初に「発見した」ヨーロッパ人でした。アフリカの西海岸に沿った最初の航海は、海賊行為の延長に過ぎませんでした。ポルトガル人は略奪行為を行なった海岸地域から人々を連れ去り、奴隷として母国に連れて帰りました。しかしそれでも、奴隷貿易と経済的な搾取の規模は小さなものでした。

They started to buy gold directly at the coast. In time they also wanted to find a sea route to India. Their aim was to take away from the city-state of Venice their control over the profitable spice trade with the East Indies.

ポルトガル人たちは海岸線で、直接金を買い始めました。やがてはインドへの海上ルートも発見したいと望んでいました。その人たちの目的はベニスの都市国家から、儲けの多い東インドとの香辛料貿易の支配権を奪うことでした。

Portugal wanted to start trade by exchanging goods with East Africa. But the project failed as the goods that Portuguese had to offer were inferior to those of the East African tradesmen. The Portuguese seafarers and merchants then decided to achieve for themselves the East African trade monopoly by force. With their superior arms the Portuguese managed to destroy the East African civilization.

ポルトガルは東アフリカと商品を交換することによって貿易を始めたいと思っていました。しかし、ポルトガルが持っていった商品が東アフリカの貿易商人の扱う商品よりも劣っていたために、その目論見は失敗しました。その時、ポルトガルの船乗りと商人は、武力を使って自力で東アフリカの貿易を独占しようと決めました。ポルトガル人は、優れた武器を使って辛うじて東アフリカの文明を破壊することに成功しました。

In Western history Vasco da Gama, d’Almeida, and Tristan da Cunha have been estimated as 'great discoverers,’ but they were nothing but destroyers for Africans. A Germany who was present when d’Almeida destroyed Kilwa gives us the following eyewitness report:

“In Kilwa there are many strong houses storeys high. They are built of stone and mortar and plastered with various designs. As soon as the town had been taken without opposition, the Vicar-General and some of the Franciscan fathers came ashore carrying two crosses in procession and singing Te Deum. They went to the place, and there the cross was put down and the Grand-Captain prayed. Then everyone started to plunder the town of all its merchandise and provisions. Two days later the city was set on fire."

西洋の歴史では、ヴァスコダ・ガマやダルメイダやトゥリスタオ・ダ・クンハはこれまでずっと「偉大な発見者」として評価されて来ましたが、アフリカ人にとってその人たちは破壊者以外の何ものでもありませんでした。ダルメイダがキルワを破壊した時に立ち会ったあるドイツ人は、次のような目撃証言をしています。

「キルワでは2階や3階の高いしっかりとした家がたくさんあります。家は、石とモルタルと漆喰で出来ていて、様々な模様をしています。町が抵抗もなく占領されるとすぐに、司教総代理と何人かのフランシスコ会の神父が上陸をして、一列になって十字架を運び、賛美歌を歌いました。それからその場所に行き、十字架が降ろされ、総督が祈りをささげました。それから、その町の全ての商品と食料品を略奪し始めました。2日後、街に火をつけました。」

栄えていた商業都市タンザニア沖合の島キルワ、1505年廃墟に

クラス名簿(再掲載)英語 Ta1(7)クラス名簿(45名、5月18日現在)

| 61200050 | 石川 真央 | イシカワ マオ |

| 61200096 | 榎木 翔也 | エノキ ショウヤ |

| 61200236 | 杉田 優奈 | スギタ ユウナ |

| 61200285 | 土谷 修史 | ツチヤ シユウト |

| 61200290 | 寺原 萌恵 | テラバル モエ |

| 61200393 | 橋口 大輝 | ハシグチ タイキ |

| 61200494 | 藤川 大雅 | フジカワ タイガ |

| 62170390 | 藤原 幸佑 | フジハラ コウスケ |

| 62190501 | 光成 耕大 | ミツナリ コウタ |

| 62200118 | 大平 悠貴 | オオヒラ ユウキ |

| 63190072 | 魚住 龍太郎 | ウオズミ リュウタロウ |

| 63200094 | 浦川 大和 | ウラカワ ヤマト |

| 63200216 | 黒木 雅人 | クロキ マサト |

| 63200300 | 徳永 紅漢 | トクナガ クレハ |

| 63200324 | 西川 輝 | ニシカワ テル |

| 63200463 | 山川 健伸 | ヤマカワ ケンシン |

| 63200487 | 吉武 直哉 | ヨシタケ ナオヤ |

| 64200112 | 緒方 那美 | オガタ トモミ |

| 64200189 | 数森 皓太 | カズモリ コウタ |

| 64200310 | 田上 嘉伸 | タノウエ ヨシノブ |

| 64200363 | 西原 太輝 | ニシハラ タイキ |

| 64200402 | 東 広明 | ヒガシ ヒロアキ |

| 65160230 | 関谷 文太 | セキヤ ブンタ |

| 65180020 | 厚地 湧太 | アツチ ヨウタ |

| 65180210 | 小牧 優太 | コマキ ユウタ |

| 65190414 | 長谷川 隆郁 | ハセガワ タカフミ |

| 65200038 | 浦野 翔大 | ウラノ ショウタ |

| 65200308 | 高島 陸人 | タカシマ リクト |

| 65200447

66190253 |

牧ノ瀬 開人

栗田 亘 |

マキノセ カイト

クリタ ワタル |

| 66200053 | 内山 大智 | ウチヤマ ダイチ |

| 66200084 | 梶谷 伶 | カジタニ レイ |

| 66200121 | 佐藤 賢吾 | サトウ ケンゴ |

| 66200134 | 椎原 陽 | シイハラ ヨウ |

| 66200226 | 永野 聖人 | ナガノ マサト |

| 66200257 | 中山 崇瑛 | ナカヤマ タカアキ |

| 66200420 | 溝口 幸輝 | ミゾグチ コウキ |

| 66200433 | 武藤 聖汰 | ムトウ シヨウタ |

| 66200479 | 山口 寛人 | ヤマグチ ヒロト |

| 66200482 | 山田 大雅 | ヤマダ タイガ |

| 67160330 | 永原 颯 | ナガハラ ハヤテ |

| 67200090 | 大野 和輝 | オオノ カズキ |

| 67200135 | 押川 優 | オシカワ ユウ |

| 67200160 | 上赤 侑矢 | カミアカ ユウヤ |

| 67200289 | 篠原 里奈 | シノハラ リナ |