つれづれに:アフリカ

最後の山☆社会問題として:アフリカ、の第1回である。最初は、虐げられ続けている側の代表としてのアフリカについて書いておきたい。

生きるつもりもなかったので、まさか歴史を辿(たど)ってこの5世紀余りのアングロ・サクソン系の侵略の系譜について書くことになるとは、夢にも思わなかった。生きていると、何が起きるかわからないものである。その大規模な侵略行為が正当化されるわけでもないが、自分たちの身を守るためにと地域社会の諍(いさか)いで優位な立場にいるためにも侵略者側と手を結んだ一握りのアフリカ人たちもいる。実際は、持てるもの(the haves)が多くの人たちから搾り取るための、持てるもの同士の熾烈(しれつ)な闘争だったのである。その人たちは奴隷貿易でも、人種差別でも、多国籍企業による資本投資・貿易でも、利益率さえよければ何にでも見境なく手を出した。手懸けたものの効率が悪くなると、次なる手段を探しだす。人種差別もじっくり考えれば、支配者の都合で自分たちの利益を上げるために利用しただけにすぎないと気づく。本当は、人種の問題ではなく、奪う側(the robber)と奪われる側(the robbed)の間の階級問題なのである。

しかし、被支配者階級、持たざる者(the haves-not)の大半は、自分の置かれた位置と全体の構図に気づかないでいる。持てるものたちは、狡(ずる)くて、相手を騙(だま)すことに長けている。自分たちの行為を正当化するために、ありとあらゆる知恵を絞る。そのなかで、持たざるものは自分たちが持てるものに都合よく利用されて搾り取られ続けているという構図に気づかない。法律を作るのも、作った法律に従って行う行政も、そして国民の教育も、すべて持つものの都合がいいように操作される。自分たちの都合のいい歴史を書き、それを教育制度の下で浸透させて行く。行政を守る国家官僚を創り出すのに金を惜しまず、見事に優秀なイエスマンを集める。

1987年にアメリカで、翌年に日本で上映された(試写会パンフレット)

南アフリカでもヨーロッパ人入植者は自分たちの侵略を正当化するために白人優位、黒人蔑視の意識を捏(で)っち上げて浸透させた。自己意識の大切さを説いたステイ-ヴン・ビコは、アメリカ映画『遠い夜明け』(↑)の中で、白人の友人をアフリカ人たちだけで経営するクリニック(↓)に案内したときに、やや自重気味にその友人に呟(つぶや)く。

「あんたたち白人が黒人にさせようとしている仕事の資格を取ろうとしていた学生の頃に、白人じゃなければいい仕事じゃないんだと突然思い知ってね。学校で読んで来たただ一つの歴史は白人に作られ、白人に書かれたものだった。テレビも車も薬も、すべて白人によって発明されたものだ。フットボールさえも、ね。こんな白人中心の世界で、黒人に生まれたことで劣等の意識を抱くなんて信じるのは難しいだろうね。ここでは、患者と職員の大抵の食べものは自分たちで作ってる」

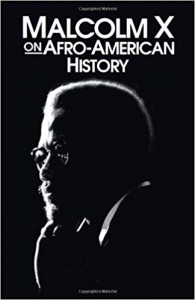

アメリカではビコよりも前に、公民権運動の只中にいたマルコム・リトゥルは言葉を押しつけた人たちのまやかしを指摘し、自己意識の大切さを説いた。ニグロが、人類をコーカソイド、モンゴロイド、ニグロイドと分類した文化人類学用語に由来しており、侵略を正当化し、白人優位を浸透させる西洋列強の手先だった文化人類学者の捏っち上げであると断言した。

小島けい挿画

「なかでも、特に質の悪いごまかしは、白人が私たちにニグロという名前をつけて、ニグロと呼ぶことです。そして、私たちが自分のことをニグロと呼べば、結局はそのごまかしに自分が引っ掛かっていることになってしまうのです。……私たちは、科学的にみれば、白人によって産み出されました。誰かが自分のことをニグロと言っているのを聞く時はいつでも、その人は、西洋の文明の、いや西洋文明だけではなく、西洋の犯罪の産物なのです。西洋では、人からニグロと呼ばれたり、自らがニグロと呼んだりしていますが、ニグロ自体が反西洋文明を証明するのに使える有力な証拠なのです。ニグロと呼ばれる主な理由は、そう呼べば私たちの本当の正体が何なのかが分からなくなるからです。正体が何か分からない、どこから来たのか分からない、何があなたのものなのかが分からないからです。自分のことをニグロと呼ぶかぎり、あなた自身のものは何もない。言葉もあなたのものではありません。どんな言葉に対しても、もちろん英語に対しても何の権利も主張できないのです」(『マルコムX、アメリカ黒人の歴史を語る』、Malcolm X on Afro-American History, 1967)→「自己意識と侵略の歴史」(「ゴンドワナ」19号、1991年)

二人は殺されてしまった。どちらにもいい顔の出来る日和見(ひよりみ)主義者は見逃せても、人々の自己意識を揺さぶる理想主義者を持てるものたちが放っておくわけはない。最初はどちらにもいい顔を見せていたキング牧師も、理想主義者になりかけたとたんに暗殺された。マルコムも黒人回教団の伝道師でいる限りは狙(ねら)われなかったが、回教団を抜けて、自己意識を解き始めたとたんに、回教団も持てるものたちも放っておけなくなった。最後は4回シリーズのアフリカの歴史の最終回を話す途中で、銃弾に斃(たお)れた。

***********

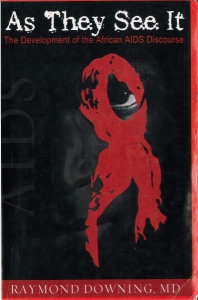

エイズ関連の連載を始めたのは、自分の辿った軌跡からヒントを得て、小説の形で再構築するためである。再構築したものをフィクションにどう組み替えるか、それがこの先の作業となる。連載は先に→「エイズ」、→「ウィルス」、→「血液」、→「免疫の仕組み」を書き、☆→「HIV増幅のメカニズム」、☆→「エイズ発見の歴史」のあと、☆社会問題として:アメリカ(→「CDC」、→「国際エイズ会議」、→「医師の苦悩」、→「多剤療法」、→「製薬会社」、→「大統領選」、→「HIV人工説」)を書き終えた。今回からは、最後の山☆社会問題として:アフリカ、で、1回目はアフリカについて書いた。次回はアフリカ人に聞け、である。