つれづれに:台風10号続報

台風10号の続報である。10時前に携帯が鳴った。緊急速報メールで「氾濫の恐れ 警戒レベル4相当 本庄川で氾濫(はんらん)のおそれ 嵐田(国富町)付近で河川の水位が上昇、氾濫が発生する危険があります(国土交通省)」と書いてあった。国富町は前に住んでいた宮崎神宮駅北側の借家から西方向の山側の地域で、旧宮崎大学の学生の一人が連れて来た友人がその地域に住んでいた。法華岳や本庄川の名前も聞いた。一時期、何回か家に来たことがある。ある日持って来てくれた天然の鮎とか竜胆(りんどう)が珍しかった。林業関係で東京農大に行き、その後カナダの大学院に行って、ドイツの女性と結婚したという所まで連絡があった。今頃、どうしているんだろう?緊急速報メールで起こされたのは初めてのことである。昨日は寝るのが2時頃になった。その頃、かなり風雨が強くなっていた。そのあと、明方までが暴風雨のピークだったようだ。何回かシャッターの音で起こされた。

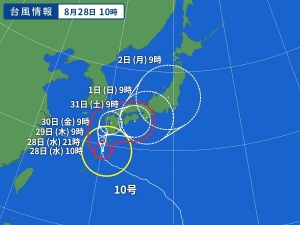

メールに起こされてすぐに、パソコンを開けて確認した情報である。

午前8時ごろ、台風10号が鹿児島県薩摩川内市付近に上陸した

9:50現在 台風10号は出水市付近を北北東に移動中

速さ15km/h

中心気圧960hPa

最大風速中心付近で40m/s

雨戸を開けて南向きの居間からみたら、瓢箪南瓜(ひょうたんかぼちゃ)の柵(さく)が右側に少し傾いていて、実が4つ転がっていた。去年は北風で南側にどーっと倒れていたが、今回は東の風を受けて、西側に傾いている。倒れるまでは行かなくて済んだ。

オクラもだいぶ傾いてはいるが、何とか復活しそうである。風も雨もまだ継続中だが、ピークは済んだんだろうか?風もだいぶ強かったし、雨も相当降っているので、停電と断水が心配である。台風が去ったあと、停電と断水で困ったことがあるのでまだ心配だが‥‥。

今日は白浜(↓)にマッサージに出かける日だったが、日曜日に変更してもらった。昨日の時点で、外に出るのが危険な気がしたからである。昨日「つれづれに」を書いた時には既に雨と風が強くなっていたが、今は暴風雨の真っ只中である。昨日の午後1時に気象庁が鹿児島に暴風・波浪の「台風による特別警報」を出した。宮崎県には午後2時半に警戒レベル4が出されていた。レベル4は、対象地域住民のうち危険な場所にいる人は全員避難、らしい。ちなみに、警戒レベル5は、”命の危険。直ちに安全確保”だそうで、その速報メールが届いたわけある。

大淀河畔の宮崎観光ホテル

大淀川(↑)や加江田渓谷周辺などでは大雨が降るとすぐに水位が上がり、よく被害が出ている。日南線が通っている南部の方でも、よく警報が出る。線路が敷かれた地盤が緩いようで、よく電車がとまる。木花駅(↓)がいつ無人駅になったかは知らないが、時間が来ても電車が来ないなあと待っていると、マイクから運休の報せが聞えてきたことがある。おそらく、南宮崎駅か宮崎駅から放送できるように配線が出来ているのだろう。誰もいないのにというちょっとした違和感を感じた。それから、さてどうするべえ、と考えた。

今は駅舎がジャイアンツ向けに塗りこめられてしまっているが

旧宮崎大学に非常勤で行っているときに、出来立ての宮崎公立大学(↓)から来ている人と知り合いになった。しばらくしてから、ある日電話がかかってきた。たくさんの人に非常勤を頼んでいたようで「時事英語なんですが、お願い出来ませんか?」と言われた。その頃住んでいた借家からそう遠くなかったので、気軽に引き受けた。その後、作文を、購読を、‥‥最後はLLをと毎年言われる科目が違っていた。LL教室は作ったものの担当者がいないという事情らしかった。

大阪工大(↓)では先輩が予算措置をしたLL教室を使わせてもらったが、映像と音声を使わせてもらっただけだ。1980年代だったので映像は学生に好評だった。もの珍しかったからでもあるが、工学部の人は英語で苦労した人も多く、英語が嫌いな人が多かった。だから映像主体の授業と、最初の授業で言った単位まかしときやの一言が効いた確率は高い。授業では先輩の予算措置もあって工学部の誰かが必ず横についてくれてた。非常勤は授業をして帰るだけが多かったが、補助員との時間はとても有難かった。付き合ってくれた補助員とは、いまだに遣り取りしているくらいである。

しかし、その時のLLは単に映像と音声を使っただけだったので、とてもとてもと固辞し続けた。しかし結局、今やっている映像をふんだんに使うということで、渋々引き受けることになった。1クラス60人だったように思う。事務職の助手もいて、その人たちともすぐに仲良くなった。他の事務員ともども、毎回ずいぶんと世話になった。

今の高台に越して来てから週に1回だけだが、家から自転車で5分ほどの日南線木花駅を利用した。直接自転車で行くのも可能だったが、1時間か1時間半かに一本の列車に乗ることにした。宮崎駅から大学までは少し距離があるので、駅の無料駐車場に置いた自転車を使った。最後辺りはわりと駐車場の規定が厳しくなって、長期の休みの間に強制移動の処分にあったこともある。都会と違って電車の本数もないし、雨で運休もあったが、そのリズムになってしまえば慣れる。大阪工大に行っていたときに味わったような地下鉄や旧国鉄の通勤ラッシュとは無縁である。鉄道で言えば、本線以外の地方の鉄道はどこも似たりよったりである。小さい頃にいた小さな町の本線から出ていたローカル線(↓)はもちろん単線で、日南線とよく似ていた。

佐土原で竜巻が起こったらしいよ、何が起こるかわからんよねと昨日の夕方に妻が言っていた。宮崎に来て10年ほどは神宮の北側辺りに住んでいたので、佐土原は身軽に自転車で行ける距離にあった。今はその辺りより20キロも南の地域で、海岸線が身近である。木崎浜(↓)や青島に出かけることも多くなった。

朝ごはんを食べてからいろいろごそごそやっていたら、昼過ぎになってしまった。写真を撮って来た。何とか台風も通り過ぎたようだ。もう少し西寄りのコースだったらこんな状態では済まなかっただろう。まだ停電と断水の心配はある。しかし、被害に遭った人たちには申し訳ないが、これくらいで済んでよかった、有難い、が正直な感想である。

折れた枝(上)も柿(下)も無事だった