つれづれに:コンゴと南アフリカ

コンゴと南アフリカにだいぶ時間がかかった。今回はその総括と次の予定である。

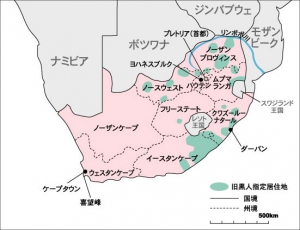

アフリカ系アメリカと南アフリカの作家の小説や物語を理解するために、2つの国とアフリカ全般の歴史を辿(たど)っていたら、退職前辺りに行き着いたのがアングロ・サクソンの侵略の系譜だった。アングロ・サクソンは厳密には違いますという指摘をいっしょにシンポジウムをしたアメリカ人から受けたので、アングロ・サクソン系かサングロ・サクソンの末裔(まつえい)という方が相応(ふさわ)しいかも知れない。ただ、大英帝国から南アフリカのケープタウンに入植し、後にケープ州の首相になったセシル・ローズをデヴィドソン(↓)が「アフリカシリーズ」の中で紹介した中に「現在ここに住むのは最も卑しむべき人間の見本だ。彼らをアングロ・サクソンの影響下に置けば、ここはどんなに変わるだろう‥‥」という場面があった。アングロ・サクソンの使い方や意味合いは立場や時代によって違うと思うが、そのローズの言葉の意味に近いと思う。

大学では教育と研究業績と社会貢献を求められるので、一応研究者のふりをした。小説を書く空間を求めて職を探したので、少々後ろめたさがあったのと、ふりをする方が過ごしやすかったからでもある。最後辺りは、業績による5年毎の評価も実施されるようになっていたし、執行部から指名されて評価委員会のメンバーにもなっていたという面もある。出版社の人にいろいろやらせてもらって活字になったものが多かったのは有難かった。苦手な学術学会と深く関わらなくて済んだのは何よりだった。それに、大学ではなぜか出版社のものの評価は高い。殊に、本はいい。7冊も出してもらっていた。

医大の講義棟(最初は4階で、あとは3階で授業をやった)

国立大でまさか退職後に再任用があるとは思わなかったが、本学のキャンパスで研究室も使え、僅(わず)かながら研究費も出た。1年毎の更新で最長10年ですからのびりやって下さいと事務局長に言われた。たまたま医学部の研究課で世話になった人も本学キャンパス(↓)に異動していたので、薦められてそれじゃあと科研費を申請したら、今までの最高額が交付された。その道のプロに出遭(あ)えたのは幸運としか言いようがない。無口な人だが、仕事が出来る。出遭いに感謝している。まさか、退職後に科研費というのも想像もしていなかったが、選んだテーマがアングロ・サクソンの侵略の系譜である。ま、よくも通してくれたものだ。研究助成用の国の機関が国立大の教員に、イギリスやアメリカといっしょに日本も無茶苦茶やって来たやん、という申請テーマに経費を交付したからである。

右側の建物の3階に研究室があった

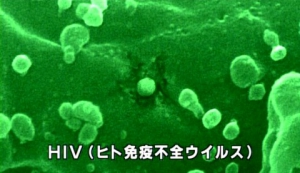

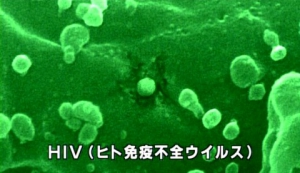

コンゴと南アフリカについてはその過程でかなり時間を費やした。医学科で英語の授業を始めたのが1988年である。担当が一般教育の英語学科目だったから、当初は医者には出来ないことをと意識してみたが、どうもしっくりいかなかった。医者や研究者になろうと入って来た人たちだから、やっぱり医学的な側面も取り入れる方が自然な気がして、エイズとエボラ出血熱、しばらくしてから医学用語もやり始めた。本腰を入れ出したのは1990年の半ば、医学科で授業を始めてから7、8年が経った頃である。

1995年エボラ出血熱CNNニュース

1981年にサンフランシスコ(↓)で初めてエイズ患者が出てから10年余り経ってHIV(Human Immunodeficiency Virus、ヒト免疫不全症候群)の構造や増幅のメカニズムがほぼ解明され、一般向けのタイム誌やニューズウィーク誌などに次々と記事が出始めた。ちょうどその頃、コンゴでは2回目のエボラ出血熱騒動があった。どちらも感染症である。それをきっかけに、新聞や雑誌や、書籍に映像を探して、授業でも使うようになっていった。

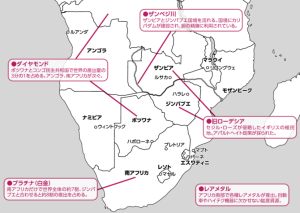

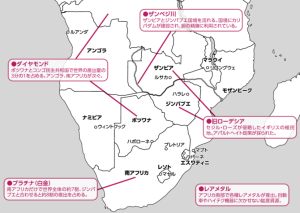

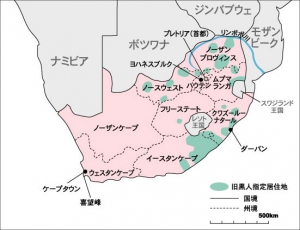

コンゴと南アフリカに共通していたのは、鉱物資源に恵まれていたことと、アメリカが好き勝手したということである。資源に恵まれていたので狙われて大変な目に遭ったのだから、考えてみれば何とも理不尽な話である。もちろん、アフリカやアジアの国々も欧米や日本にやられて来たが、コンゴと南アフリカは資源が豊かだった分、余計にひどい目にあってきた、二つの国の歴史を辿(たど)った正直な感想である。

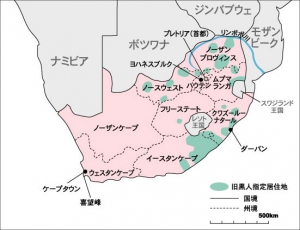

ペンタゴン(米国防総省)

第2次大戦のヨーロッパ諸国や日本の殺し合いで、西側諸国の力関係が大きく変わってしまった。敗戦後、殺し合ったヨーロッパや日本が復興に追われるのを尻目に、戦場にならずに軍需や生活物資の供給で景気に湧いたアメリカがそれまでの植民地体制の構造自体を変えた。多国籍企業による資本投資と貿易の時代に突入したのである。その結果、コンゴにも南アフリカにもアメリカは大手を振って参入で来た。殊に、ウランの出る南アフリカは重要だった。広島や長崎に原子力爆弾を使ったので、以降の核使用は難しくなったが、原子力発電所に転換を試みたので、ウランの重要性は増していた。東側諸国との核開発競争も激化して、その度合いはますます強くなってゆく。

その辺りを、コンゴと南アフリカにわけて詳しく書いた。あとは、エイズについて書けば、私の生きた時代(1949~)、アフリカ系アメリカ、コンゴ、それに南アフリカを年代ごとに対比させながら、何本かの小説になりそうである。次回からはエイズ関連について書きてゆきたい。その後は、プロットも考えながら、それらの要素を交えて書いてみようと、今のところは思っている。

エボラ・コンゴ関連(2024年4月22日~)

2024年5月

27:→「つれづれに:混沌」(2024年5月19日)

26:→「つれづれに:デヴィドスン」(2024年5月18日)

25:→「つれづれに:ニエレレ」(2024年5月17日)

24:→「つれづれに:モブツの悪業」(2024年5月16日)

23:→「つれづれに:カビラ」(2024年5月15日)

22:→「つれづれに:紛争」(2024年5月14日)

21:→「つれづれに:いのち」(2024年5月13日)

20:→「つれづれに:銃創」(2024年5月12日)

19:→「つれづれに:診療所」(2024年5月11日)

18:→「つれづれに:エイズハイウエィ」(2024年5月10日)

17:→「つれづれに:『悪夢』」(2024年5月9日)

16:→「つれづれに:深い傷跡」(2024年5月8日)

15:→「つれづれに:残忍」(2024年5月7日)

14:→「つれづれに:レオポルド2世」(2024年5月6日)

13:→「つれづれに:国連軍」(2024年5月5日)

12:→「つれづれに:コンゴ動乱」(2024年5月4日)

11:→「つれづれに:ペンタゴン」(2024年5月2日)

10:→「つれづれに:コンゴあれこれ」(2024年5月1日)

2024年4月

9:→「つれづれに:コンゴの独立」(2024年4月30日)

8:→「つれづれに:映像1976年」(2024年4月29日)

7:→「つれづれに:1976年」(2024年4月28日)

6→「つれづれに:音声『アウトブレイク』」(2024年4月27日)

5:→「つれづれに:『アウトブレイク』」(2024年4月26日)

4:→「つれづれに:ロイター発」(2024年4月25日)

3:→「つれづれに:ロイター」(2024年4月24日)

2:→「つれづれに:CNNニュース」(2024年4月23日)

1:→「つれづれに:エボラ出血熱」(2024年4月22日)

つれづれに:南アフリカ関連(2024年7月22日~)

2024年8月

17:→「つれづれに:マンデラの釈放」(2024年8月24日)

16:→「つれづれに:捏ち上げ」(2024年8月23日)

15:→「つれづれに:ウラン」(2024年8月22日)

14:→「つれづれに:自己意識」(2024年8月21日)

13:→「つれづれに:作家」(2024年8月16日)

12:→「つれづれに:武力闘争」(2024年8月14日)

11:→「つれづれに:アフリカ人女性」(2024年8月13日)

10:→「つれづれに:若い力」(2024年8月12日)

9:→「つれづれに:セシル・ローズ」(2024年8月4日)

2024年7月

8:→「つれづれに:ヒュー・マセケラ」(2024年7月29日)

7:→「つれづれに:ラント金鉱」(2024年7月28日)

6:→「つれづれに:一大搾取機構」(2024年7月27日)

5:→「つれづれに:金とダイヤモンド」(2024年7月25日)

4:→「つれづれに:金とダイヤモンド」(2024年7月25日)

3:→「つれづれに:イギリス人」(2024年7月24日)

2:→「つれづれに:オランダ人」(2024年7月23日)

1:→「つれづれに:大西洋」(2024年7月22日)