2019年前期の医学科一年生の英語Ma1 (1)のぜんぶの授業をこのページにまとめています。

<1回目> 4月10日

寝不足が続いてて、夕方から寝てたんで遅くなりました。今年で70、体調を崩さないようにするだけで、一杯いっぱいです。

<今回は>

1回目でした。楽しくやれそうか?

最初に、用語の合同授業の日程の確認です。

11版のがなくて8版の表紙の画像です

**********

5月8日(水)4コマ目、後半のクラスと合同:1、2章(6月5日(水)は休講)

5月15日4コマ目、後半のクラスと合同:3、4章(7月24日(水)は休講)

やってみて、希望者が多ければ、5章、15章もやってもいいと思っています。特に後期の骨の試験のことを考えれば、前期に15章を一度インプットしとくとええんやないかと思うけど。5章の消化器系も一番よう出てくるし。みんなで決めてや。みんな次第やな。

**********

課題についての例で挙げてる「アフリカの蹄」の編集版の半分くらいを観てもらうつもりやったけど、結局歌を聴いてもらうだけしか時間が残らんかったね。

ブログは実際にみてもらえました。このあと、参考ファイル(ファイル置き場)に授業で見てもらった1章、2章のフォールダーを置いときますので、各自ダウンロードして使ってや。それなりに作るのに時間と手間がかかってるので、役に立つなら嬉しい限りです。気持ちがないと、あんな大変な作業、出来ひんもんなあ。

連絡網、一色泉くんが引き受けてくれました。よろしくね。ブログで済めばそれに越したことはないけど、何かのときに頼むかもしれないんで、そのときはどうかよろしく。

ごちゃごちゃしゃべったけど、3つほど伝えたかんたんやと思います。

①入学は最終目標やないんで、モードを変えんとあかん、そのための機会になれば嬉しいです。金持ちの都合のいいように作られた社会、その中で、自分について、将来について考える時間もそう多くなかった人も多いやろから、出来るだけ、意識下に働きかけて、今までの価値観や史観を見直すきっかけになればと思います。なんで英語の時間にアフリカやねん、という反応が多いけど、英語は教養の枠組みやし、意図的に避けられて来た分野の話は、値観や史観を見直すきっかけにはいい材料なんで。

②英語も言葉の一つで、言葉が使わんと、使えんと意味がないんで、英語をする、やなくて、英語で何かをする、に切り替えんとあかんと思う。出来るだけ、実際に使われているものを使い、インプットしたものを実際にアウトプットしながら、道具として使えるようにする、それが大事やと思います。

③原爆を使われて無条件降伏してアメリカを押しつけられた一環でヨーロッパ医学がアメリカ医学に代わった限り、英語が元で、医者にとっては医学用語は必須、やっておくに越したことはないと思います。特に「折角医学部に入ってきたのに、医学のことひとつもせえへん」と文句をいうまえに、インプットするのに時間を割く方が賢明やろな。教養をばかにしてやらん人は「専門になっても勉強してませんよ。」(今年卒業したよう勉強してた人が言ってたな)インプットせんと始まらんけど、インプットしながら、実際に使えるようにもせんと。ま、次の段階やとは思うけど。

Soweto Gospel ChoirのAmazing Graceはどうやった?服部くんが「とりあえず見てくれ、聞いてくれ」というだけはあるやろ。南アフリカのプリントの一枚目の「南アフリカの最近の音楽とDVD、CDについてのコメント」は服部くんに書いてもらった分です。

配ったプリント:

*僕の自己紹介

*(みんなの)自己紹介の用紙→次回出してや。

*2019年度前期~(授業、課題と評価、課題、エセイ、課題図書、トーイックについて)

*申し込み用紙

*The Struggle for South Africa

*南アフリカの最近の音楽と~(DVDとCD、闘いが生んだ美しい歌、コシシケレリアフリカ楽譜、遠い夜明け、ユッスー・ウッヅ・ワシントン、遠い夜明け続き、映画優待券、A chronology of South Africa、南アフリカについての用語解説)

*用語(Pronunciation of Terms①~④)

*専門分野の名称

*用語抜粋(The gastrointestinal tract, Pathway of food through the gastrointestinal tract, Bones of the thorax, palvis, and extremities)

<次回は>

何人かのコメント、課題の説明、次々回に発表する人を決める、南アフリカの歴史背景を英語で少々(今日配った南アフリカに関するプリントの最後の一枚にある A Chronology of South Africaと南アフリカについての用語解説をみておく方がわかりやすいと思います)、それから「アフリカの蹄」を時間の許す限り観る、やろかな。

では、来週また。

今はきんぽうげがあちらこちらに。そろそろ薊もあざやかになる頃やねえ。見上げると山藤。都会から来た人には、色あざやかやに映るやろなあ。木花キャンパスから望める加江田渓谷の借景も、すてきやもんなあ。木花の研究室からも見えるで。下に学生が通ってて、木花渓谷が見渡せる、窓から見える景色も、ええなあ。

<2回目> 4月17日

<連絡事項確認>

用語は連休明けの5月8日(水)4コマ目(1、2章)と5月15日4コマ目(3、4章)

やってみて、5章と15章もするかはみんなで決めてや。

<今回は>

教育学部4年生の黒木くんのアンケートに協力してもらい、自己紹介の用紙を集め、The Language of Medicineを見ながら用語の解説をして、少し英語で解説のあと「アフリカの蹄」を30分足らず見てもらいました。それから課題の説明、最後にコメント(松村くん、明石くん、秋本さん、猪尾さん、池田くん)。

黒木くんのアンケート、ありがと。90分でやれること、ほんま知れてるなあ。

課題の仮説を立てての論証文は、基礎医学の段階でも大切なことなので、人文科学の分野での論証文の課題、役に立つと嬉しいです。

仮説を立てる段階でメールをもらうか、直接聞いてもらえればいろいろ話は出来ると思いますので、遠慮なくどうぞ。

5月末が一回目の課題提出なので、課題図書を手に入れるのも、仮説を立てるのも早めに準備する方がええと思います。

上級生に安易に聞かずに、自分でやるのがいいと思います。

連休中にThe Language of Medicineの1~4章と、THE COLONIZATION OF SOUTH AFRICAに目を通しといてや。THE COLONIZATION OF SOUTH AFRICAの何カ所かを誰かに要約読みしてもらうつもり。希望者は次回に、言ってや。

②英語での発表(自己紹介、関連の話題などで。)については触れなかったんで、次回には。

配ったプリントはなしです。

<次回は>

「アフリカの蹄」の続き、コメント、THE COLONIZATION OF SOUTH AFRICAの予定確認、で時間終わりかな。

では、来週また。

ブログの参考ファイルも見てもらいましたが、近いうちに3章、4章のフォールダーも置いときます。連休中には5章、15章も置いとくんで、今の時期に22章分、一気にインプット出来るとええな。ま、ひとそれぞれのペースでしか出来んとは思うけど。

県外から来た人に、木崎浜・曽山寺浜・青島・白浜の海岸線はおすすめです。特に木崎浜から曽山寺浜にかかる橋を渡って青島まで行く散歩道・自転車道路はなかなかです。子供の国の東側の海岸線で何年か前に総合運動公園からのマラソンコースも兼ねて整備されたみたいです。

去年ホームページに案内を載せました。時々自転車で木崎浜に行って砂浜を歩くし、定期的に月に2~3回はこの道を通って白浜に通ってることもあって。下に貼っておきます。

→ホームページ「ノアと三太」のトップページに載せてあります。

2018年1月13日

久しぶりに木崎浜に行って砂浜を歩いて来ました。寒くてよく晴れてたんで海の色も濃く、冬の海でした。この寒いのに数人がサーフィンをやっていました。水平線上に十数隻の船が浮かんでいました。あまり見かけない光景で、漁をやってる風でした。

木崎浜↓

青島から曽山寺までの海辺に歩道・自転車が出来ているのを最近知りました。白浜にマッサージと温泉に通う時は旧道を通っていましたが、これからは海辺の道を通る機会が増えそうです。青島から子供の国を見ながら曽山寺浜から木崎浜に架けられた橋を渡りきった所を左折すれば総合運動公園に、右折すれば木崎浜に出るようになっています。

加江田川河口に架けられている曽山寺浜と木崎浜を結ぶ橋↓

木崎浜から曽山寺浜とを結ぶ橋を渡って青島に行く途中のカーブ、正面に青島が見えます。↓

木崎浜から尾鈴山系を背景に望むシーガイア(遠くて分かり難いですが)↓

<3回目> 4月24日

<連絡事項再確認>

連休明けの5月8日(水)1コマ目は通常授業、4コマ目は1、2章。

課題図書やプリント、本の注文などはメールでも気軽に。連休中でも大丈夫、資料も添えて渡せると思うよ。5月末が1回目の締め切りなんで、そう時間もないしねえ。

<今回は>

まだ3回目なんか、もう3回目なんかわからんけど、3回目の授業でした。

編集した「アフリカの蹄」を最後までみてもらい、南アフリカ史の全体と日本とアパルトヘイト政権との関係など大まかな話をしました。次回のテキストと発表を決めました。本文に目を通しておくとわかりやすいと思います。今回の発表は「②英語での発表(自己紹介、関連の話題などで。)」にしてもらっていいです。

内容が理解出来たら、それをわかりやすく要約して、少し自分でも調べて画像や地図などをはったファイルを作って発表するといいやろな。自分でパソコンを持って来てやるか、参考ファイルに作ったファイルをアップロードして授業前にダウンロード、それを僕のパソコンを使って、かどっちかで。USBは前にも言ったと思うけど、非常勤で行ってた公立大と、看護学科でウィルスをばらまいたことがあったんでそれ以来使わないようにしてるんで。自分のパソコンか僕のパソコンで頼みます。

元は前編後編各90分、NHKのBSで放送されたものをビデオで録画してDVDにしたもので、通して観たい人はいつでもコピーするんで、遠慮なくどうぞ。国の金もたくさん投入されてるのに、こんないい映画がアーカイブでも見られないのはちゃんとNHK仕事しとらんやろといいたいとこやね。授業で使おうと思って予約録画したけど、今となっては貴重な映像やなあ。

The struggle for Africaの

THE CONFLICT BETWEEN THE BRITISH AND THE BOERSとThe UNION OF SOUTH AFRICA ANS RESERVESを岩崎さん。

THE APARTHEID REGIMEとTHE POLICIES OF APARTHEIDを一色くん。

Mass MOBILIZATION AND OPPRESSIONとTHE ARMED STRUGGLEを大崎さん。

***********

南アフリカの歴史背景についてまとめときます。仮説を立てたり、課題図書を探すのに参考になれば嬉しいです。

大きな山は3つ、

①ヨーロッパ移住者がアフリカ人から土地を奪って課税して安価なアフリカ人労働者の一大搾取機構を打ち立てた

②アパルトヘイト政権とアフリカ人の抵抗運動

③白人政権と日本の関係

です。

次回読むのは①と②で、①の部分を年代順に箇条書きにしてまとめておきます。すでに配ってあるChronology of South Africaを参考に。

*1652年にオランダ人が到来

*1795年にイギリス人がケープを占領

*1806年にイギリス人が植民地政府を樹立

*1833年にイギリス人がケープで奴隷を解放

*1835年にボーア人が内陸部に大移動を開始(グレート・トレック)

*1854年頃には海岸線のケープ州とナタール州をイギリス人、内陸部のオレンジ自由州とトランスバール州をオランダ人、で棲み分ける

*南アフリカは戦略上そう重要ではなかった

*金とダイヤモンドの発見で状況が一変、一躍重要に

*1867年キンバリーでダイアモンドを発見

*1886年1ヴィトヴァータースランド(現在のヨハネスブルグ近郊)で金を発見

*1899年金とダイヤモンドの採掘権をめぐって第二次アングロ=ボーア戦争(~1902)

*イギリスの勝利。

*1910年南アフリカ連邦成立(イギリス人統一党とアフリカーナー国民党の連合政権、統一党が与党、国民党が野党)

配ったプリントは:帚木蓬生の新聞記事2種類と「アフリカの蹄」の感想文の用紙です。次回提出してや。帚木蓬生の意図や政治的な背景なども考えながらまとめられるとええね。

帚木蓬生の記事の裏は、学生運動の起点になった山本義隆さん。詳しい話をいづれ出来るとええね。

<次回は>

1コマ目は、The Struggle for Africaの3人の発表、出来ればコシシケレリアフリカなどの歌の紹介と、映像を交えながら南アフリカ史のまとめ。

4コマ目は1、2章、医学の専門分野の名称と消化管。専門分野の名称は尾関さんがやってくれます。僕がさっとポイントを解説して、発音練習をしてもらうつもりです。

みんなは、各章の紹介→例文→解説→練習問題をやってからPronunciation of Termsを繰り返し覚える。出来ればterminologyを見てmeaningが言えればいいと思います。adenitisを見て、Inflammation of the glandが言えれば。

専門分野の名称と消化管は今の時期にやっとけるとすぐの役に立つと思うんで。

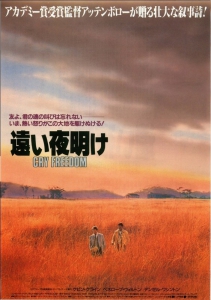

南アフリカについては次回大まかな歴史背景をみたあと、もう一回ビコの映画「遠い夜明け」を編集した映像を見てもらおうと思っています。

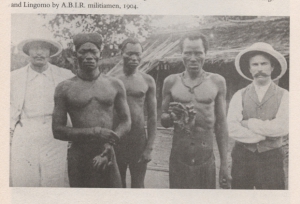

そのあとはアメリカのテレビドラマERの医師がコンゴにボランティアに行く物語をみてもらったあと、エボラ出血熱とコンゴをめぐっての話、独立時とコンゴ危機→コンゴ自由国の植民地時代→植民地争奪戦・植民地分割と歴史を遡ろうと思っています。

そのあとはアメリカとエイズ。エイズはHIVの増幅のメカニズムと抗HIV製剤をめぐっての話などを出来れば。

それからまだ時間があれば、奴隷貿易・奴隷制→南北戦争→公民権運動→オバマ・トランプをめぐって、辺りの話が出来ればええけどね。その過程で、アフリカ系アメリカ人の音楽、ゴスペル→ブルース→ソウル、ジャズ→ラップなどの曲を聴いてもらえるとええなあ。

連休明けに、また。

<4回目・5回目> 5月8日

<連絡事項再確認>

5月15日(水)も1コマ目は通常授業、4コマ目は用語2章の残りと3、4章。

試験が必要な人は単独でも複数でも協力するよ。メールで時間と場所を決めて、やろ。

<今回は>

1コマ目が4回目、4コマ目が5回目の授業でした。

1コマ目はBSEのたんぱく質が病原体になりうる話が1960年代のネーチャーに出たとか、いろいろ。早く自分のやりたいことをみつけて、自分のために自分の意思で勉強しぃや、みたいな話です。

The struggle for AfricaのTHE CONFLICT BETWEEN THE BRITISH AND THE BOERSとThe UNION OF SOUTH AFRICA ANS RESERVESを川島さんが、THE APARTHEID REGIMEとTHE POLICIES OF APARTHEIDを佐原くんがやってくれました。

それしか出来なかったねえ。

次回はMass MOBILIZATION AND OPPRESSIONとTHE ARMED STRUGGLE(方波見さん)やって映像も見てもらわんとね。

南アフリカの歴史背景の大きな山の一つ①ヨーロッパ移住者がアフリカ人から土地を奪って課税して安価なアフリカ人労働者の一大搾取機構を打ち立てた、②アパルトヘイト政権とアフリカ人の抵抗運動、とだけ終わりました。

<次回は>Mass MOBILIZATION AND OPPRESSIONとTHE ARMED STRUGGLE

その辺りを貼っときます。

*1652年にオランダ人が到来

*1795年にイギリス人がケープを占領

*1806年にイギリス人が植民地政府を樹立

*1833年にイギリス人がケープで奴隷を解放

*1835年にボーア人が内陸部に大移動を開始(グレート・トレック)

*1854年頃には海岸線のケープ州とナタール州をイギリス人、内陸部のオレンジ自由州とトランスバール州をオランダ人、で棲み分ける

*南アフリカは戦略上そう重要ではなかった

*金とダイヤモンドの発見で状況が一変、一躍重要に

*1867年キンバリーでダイアモンドを発見

*1886年1ヴィトヴァータースランド(現在のヨハネスブルグ近郊)で金を発見

*1899年金とダイヤモンドの採掘権をめぐって第二次アングロ=ボーア戦争(~1902)

*イギリスの勝利。

*1910年南アフリカ連邦成立(イギリス人統一党とアフリカーナー国民党の連合政権、統一党が与党、国民党が野党)

*1912南アフリカ原住民民族会議結成。

*1913原住民土地法。

*1925南アフリカ原住民民族会議→アフリカ民民族会議(現与党)に改称。

*1948アパルトヘイト政権成立。

4コマ目は1、2章(途中まで)の解説と発音練習、専門分野の名称は尾関さんがやってくれました。

まだ読んでない人は各章の紹介→例文→解説→練習問題をやってからPronunciation of Termsを繰り返し覚えや。

1、2章の圧縮フォールダー(zip)はすでに置いてあるけど、あらたに3・4章を置いときます。ダウンロードできない人はメールしてくれたら他の方法を考えられると思います。

来週、また。

今日の分の日本語訳、貼っときます。細かいところは見比べてや。

THE COLONIZATION OF SOUTH AFRICA 南アフリカの植民地化

When Europeans arrived in the southern part of Africa, different peoples had been living there for some centuries. Groups of San people lived in the mountains and on the edges of the deserts in the southeast. They hunted rock rabbits, lizards, locusts and so forth. Near them lived the Khoikhoi who herded cattle and had more permanent camps than the San. They sometimes intermarried.

南部アフリカにヨーロッパ人が到着した時、そこにはすでに何世紀にも渡って様々な民族が住んでいました。サンの人々はいくつも集落を造って南東部の山や砂漠の端に住んでいました。その人たちは岩兎や蜥蜴や蝗などの狩りをして暮らしていました。サン人の近くには、家畜を飼うコイコイ人が住んでいて、狩りをして移動するサン人よりは定住型の生活を営んでいました。時にはサン人とコイコイ人は結婚することもありました。

The Europeans began to settle down in the latter half of the 17th Century on the initiative of the Dutch East India Company. The Dutch traders had out-rivalled the Portuguese and taken over the spice trade with Asia. Because the voyage to Asia was long, the Company built a depot of provisions at the Cape of Good Hope in 1652. A small white settlement was to grow vegetables and supply other services for the Company. The colony was completely dependent on the Company, among other things for the supply of arms. The Dutch colonialists called themselves Boers. It means farmers in Afrikaans, their Dutch dialect.

オランダ東インド会社に率いられて、17世紀の後半にヨーロッパ人は定住を始めました。オランダの貿易商はポルトガル人との競争に勝ち、アジアの香辛料貿易を引き継ぎました。アジアへの航海は長いものでしたので、会社は1652年に喜望峰に食料を補給するための基地を築きました。その小さな白人入植者の居留地は野菜を育て、会社のために色々なものを提供しました。居留地はすべてを会社に依存していましたが、なかでも武器の供与は全て基地任せでした。オランダの植民地主義者たちは自らをボーアと呼びました。それはオランダ語由来の言葉であるアフリカーンス語で、農民という意味です。

Disputes between the Boers and the Company made them move further inland. The first people they met were the Khoikhoi, whose pasture they conquered. Worse still for the Khoikhoi, the settlers forced them to hand over their cattle. It so was the very basis of their social system. The Khoikhoi were forced to work for the European settlers. The whites’ intrusion meant catastrophe for the San. Only a few San escaped and fled into the Kalahari desert. Their descendants live to this day under much more primitive conditions than did their forefathers in their rich soil.

会社との間で諍いを起こしてボーア人は、内陸の方に移動しました。ボーア人が最初に遭遇した人たちはコイコイ人で、その人たちの放牧地をボーア人が征服しました。コイコイ人にとって更に悪いことには、入植者達は牛を引き渡すように強要しました。それはコイコイ人の社会システムの基盤そのものでした。コイコイ人はヨーロッパ人入植者に、労働を強制されました。白人の侵入者は、サン人には悲劇的な結末を意味しました。ごく僅かのサン人は逃亡)、カラハリ砂漠に逃げこみました。その人たちの子孫は、今日でも、肥沃な土地に住んでいた祖先たちよりも原始的な状態で暮らしています。

The Xhosa and the Zulu peoples were most numerous in South Africa. Land was owned collectively, but cultivated individually. This might be called a moderate kind of socialism. When these highly developed cultures with their strong military organization clashed with the Boers, they could not be defeated as easily as the Khoikhoi and the San. The Wars of Dispossession started in 1871. The battles were many and fierce during the nine wars. The whites could only consolidate their control over what was formerly African land by crushing these African military kingdoms with superior arms. This process was almost completed in 1881. But the Boers never conquered South Africa completely. Conquest was completed only when the British forces took over the process.

南アフリカでもっとも人口の多かったのは、コサ人とズール人でした。土地は個人ではなく全体で共同所有されていましたが、個人個人が耕やしていました。一種の穏やかな社会主義と呼び得るものかも知れません。強大な軍を持つ高度に発達した文化がボーア人とぶつかった時、コイコイ人やサン人が簡単にやられたように、コサやズールーの人々がやられることはありませんでした。1871年に、略奪戦争が始まりました。9つの略奪戦争では、戦闘も数多く、激しいものでした。白人たちは優れた武器を使って、軍を持つアフリカの王国を破壊することによって、元はアフリカ人所有の土地に対する支配権を確立したのです。この過程は1881年には、ほぼ完成していました。しかし、ボーア人は完璧に南アフリカを征服しわけではありません。イギリス軍がその過程を引き継いで初めて、征服が完了したのです。

Britain feared that French control of the Cape could jeopardize British interests in India and trade with the East, and in 1795 sent a large British force to the Cape and forced the Dutch governor to capitulate. The Boers at once came into conflict with Britain. Britain was looking for raw materials and new markets for industrial goods. Slave trade and slave labour were no longer necessary. But for the Boers slavery was the foundation of their economy, so they resisted all attempts to abolish it. This contradiction resulted in bitter conflicts between them and the British colonialists. In 1833 the British managed to abolish slavery in the Cape. Many Boers, particularly the wealthy ones, left the Cape and moved inland in big ox caravans. This was called the Great Boer Trek. The Boers who stayed in the Cape needed workers for their farms, so they imported workers from Indonesia and Malaysia, Dutch colonies in Asia.

イギリスはインドおよび東洋との貿易で、ケープをフランスが支配することになればイギリスの利益が危険にさらされるかもしれないのではないかと心配しました。そして、1795年にはケープへ大規模なイギリスの軍隊を送り、オランダの植民地相に降伏することを強制しました。ボーア人は、直ちにイギリスと衝突しました。イギリスは、原料および工業製品の新しい市場を探していました。奴隷貿易と奴隷の労働は、もはや必要ありませんでした。しかしボーア人には奴隷制度が経済の基礎でしたから、ボーア人は奴隷制度を廃止する試みすべてに反抗しました。この矛盾は、ボーア人とイギリスの入植者の苦しい対立を生む結果に終わりました。1833年には、イギリス人がどうにかケープの奴隷制度を廃止しました。多くのボーア人、特に豊富なものがケープを去り、大きな雄牛の隊列を組んで内陸に移動しました。これはボーア人の大移動と呼ばれました。ケープにとどまったボーア人は、自分たちの農場のための労働者を必要としましたので、アジアのオランダ植民地インドネシアとマレーシアから労働者を輸入しました。

By 1854 South Africa was divided into four provinces. The British claimed the Cape and Natal, the coastal provinces rich in soil. The Boers had established two inland republics: the Orange Free State and Transvaal, which Britain had to recognize as autonomous.

1854年までに、南アフリカは4つの州に分割されました。イギリス人はケープおよびナタールの土壌の豊かな沿岸地方を要求しました。ボーア人は内陸の2つの共和国オレンジ自由国とトランスヴァールを設立し、イギリスはその2州を自治領として認めざるを得ませんでした。

The number of colonizers of British origin gradually grew. In Natal province sugar cultivation was started on a large scale at the end of the 19th century, and Indians were imported as indentured labour (See Appendix South Africa 1).

イギリスから来た入植者の数は徐々に増えていきました。ナタール州では、19世紀の後半に大規模な砂糖栽培が始められ、インド人が契約労働者として輸入されました。(附録<南アフリカの1>を参照)

The British and British capital became really interested in South Africa only when diamonds were found in 1867 and gold in 1886. This also caused a growing conflict with the Boers, since the rich deposits were found in their republics.

イギリス人とイギリス資本は、1867年にダイヤモンド、1886年に金が見つかったに初めて、南アフリカに本当に興味を持つようになりました。豊富な鉱物がボーア人の共和国で見つかったので、そのことでさらにボーア人との衝突が激しくなりました。

THE GROWTH OF MINING CAPITAL 鉱山資本の成長

The first diamonds were discovered in the area which later was to become the Kimberley diamond fields.

まず初めのダイヤモンドは、その後キンバリー・ダイヤモンドの産地になる地域で発見されました。

The diamonds on the surface were soon depleted. A more costly technique was then required to exploit diamonds under the surface. This furthered capital concentration, i.e. the concentration of ownership in fewer hands. In 1888 all diamond mines were controlled by a company called de Beers Consolidated, which before the turn of the century controlled 90% of world production. The company was in the hands of the British imperialist Cecil Rhodes, who also was Prime Minister in the Cape colony.

地表のダイヤモンドはすぐに堀り尽されました。その後、よりお金のかかる技術が地下のダイヤモンドを開発するために必要とされました。これは更に資本の集中を促しました、つまりより少数の手の中に所有権が集中したわけです。1888年には、ダイヤ鉱山が全てデ・ビアスと呼ばれる会社によって支配され、20世紀になる前には世界生産の90%をその会社が支配していました。その会社は、イギリスの帝国主義者であり、ケープ植民地の首相でもあったセシル・ローズの手中にありました。

THE CONFLICT BETWEEN THE BRITISH AND THE BOERS 英国人とボーア人の対立

The Boers had every reason to be suspicious of British capital. They viewed the railway with apprehension; it wound northwards from the Cape, and charged heavy freight fees and duties in the harbour. The Boers wanted to keep the gold-rich areas for themselves, and they looked for allies. The rivalry between the European imperialist powers in `the scramble for Africa’ gave the Boers a new chance to get rid of their dependence on the British harbours. With German and Dutch capital a railway line was built from Transvaal to the Mozambican coast.

ボーア人がイギリス資本を信用しないのには充分な理由がありました。ボーア人は、不安な思いで鉄道を見ていました。それはケープから北の方へ延び、通行料金と港での税金を課しました。ボーア人は自分のために金の埋蔵量が豊かな地域を維持したかったので、同盟国を探しました。アフリカ争奪戦でのヨーロッパの帝国主義列強間の競争は、ボーア人にイギリスの港の依存を取り除く新しい機会を与えました。ドイツとオランダの資本で鉄道がトランスヴァールからモザンピークの海岸間に建設されました。

The ruling Boers in Transvaal tried to channel income from the British-owned mines there to themselves. The tense situation between the Boers and the British led to the second Anglo-Boer War in 1899. It ended in 1902 with victory for British imperialism. Cruelties were committed on both sides, but the concentration camps set up by the British for Boer women and children left especially bitter scars.

トランスヴァールを支配するボーア人は自分たちの方に、イギリスに所有された鉱山からの収入を向けようと努力しました。ボーア人とイギリス人との間の緊張した状況は1899年の第二次アングローボーア戦争を生みました。1902年にイギリスの帝国主義者の勝利で戦争は終了しました。双方で残虐行為が行われましたが、イギリス人がボーア人女性と子供用に建設した強制収容所は、ボーア人に特に酷い傷跡を残しました。

The Boers traditionally had two enemies: the indigenous Africans, whose cattle and land they coveted and whom they tried to make into slaves, and British imperialism, which was out to exploit the riches of South Africa. But when it came to exploiting the Africans, the Boers made common cause with the economically superior British.

昔からボーア人には二つの敵がありました、欲しがっていた家畜を奪い、奴隷に仕立て上げたその土地に住んでいたアフリカ人と、躍起になって南アフリカの冨を搾り取ろうとするイギリス帝国主義でした。しかし、アフリカ人を搾取するという点では、ボーア人は経済的に優位だったイギリス人と共通の大義がありました。

THE UNION OF SOUTH AFRICA AND RESERVES 南アフリカ連邦とリザーブ

During the Boer War the British government had claimed that its objective was to protect the Africans. But in the peace treaty the whole question of the political future of the Africans in South Africa was left in the hands of the Boers and the British colonialists. In May 1910 the Union of South Africa was created, which meant that the British government handed over all political power to the whites in South Africa. It was only the negotiated product of the Boers and the British colonialists with their common cause of exploiting the Africans.

ボーア戦争の間じゅう、英国政府は戦いの目的はアフリカ人を保護することだと言っていました。しかし、平和協定を結ぶときには、南アフリカのアフリカ人のこれからの政治に関してはすべての問題をボーアじんとイギリス人植民地主義者の手に収めたままにしてしまったのです。1910年の5月に南アフリカ連合を創設しましたが、それは英国政府が政治的な権利をすべて南アフリカの白人に引き継いだということだったのです。アフリカ人を搾取するという共通の目的のためにボーア人とイギリス人植民地主義者が作り出した妥協の産物に過ぎなかったのです。

The first Union parliament created the African reserves through the Native Land Act in 1913, which made previous practices the law. Whites were forbidden to buy or rent land in the reserves, and Africans could neither buy nor rent outside the reserves. The only exception was the Cape province where, for some time, Africans were still allowed to purchase land. The law meant that 78% of the population was supposed to live in reserves comprising only 7.3% of the area of the country.

最初の連邦議会は1013年の原住民土地法でアフリカ人リザーブを創設しました。それは今までの慣習を法制化したものでした。白人にはリザーブ内の土地を買うこと、借りることが禁止されました。アフリカ人はリザーブ外では土地を買うことも借りることも出来ませんでした。唯一の例外はケープ州で、暫くの間はアフリカ人が土地を購入することが許されました。法律が意味するところは、人口の78パーセントが国土の僅か7.3%からなるリザーブに住むことになるということでした。

For a farming people to be deprived of their land was a hard and bitter blow, which at once strengthened opposition. The South African Native National Congress, which changed its name to the African National Congress (ANC) in 1925, was formed in 1912 to unite the Africans in defence of their right to land and to demand political rights. When the Land Act was still in preparation, a delegation of leading Africans was sent to London. Their mission was fruitless and the African leaders were beginning to realize that no solution to their plight could be found in London.

農民が土地を奪われれば大打撃で、すぐに反対運動が起きました。1912年、土地の権利を守り、政治的な権利を求めるために、そののち1925年にアフリカ民族会議(ANC)と改名する南アフリカ原住民民族会議が創設されて、アフリカの結束をはかりました。土地法がまだ準備段階のうちに、アフリカ人指導者の代表がロンドンに派遣されました。派遣の成果もなく、アフリカ人指導者はロンドンにでは自分たちの窮状の解決策は見出せないと悟り始めていました。

The 1913 Native Land Act was in force until 1936. That year a new law, the Native Trust and Land Act, extended the area of the reserves to 13.7%. This law was in force till all the apartheid laws were abolished in 1991. This law was the foundation of the apartheid regime’s land consolidation for the `homelands,’ the so-called Bantustans.

1913年の原住民土地法は1936年まで効力がありました。その年に新法原住民信託土地法が制定されて、リザーブの範囲が13.7パーセントにまで拡大されました。この法律はすべてのアパルトヘイト法が廃止される1991年まで有効で、アパルトヘイト政権が力を入れたホームランド、いわゆるバンツースタン政策の根幹でした。

AFRICAN RESISTANCE アフリカ人の抵抗

The Africans in South Africa have a long and bitter experience of anti-colonial struggle. In the early days, the method of protest was to send futile petitions to the British government. At this time the nationalist movement still consisted of persons speaking for the mass of the Africans rather than with them. In the beginning there were few workers in the movement. These were absorbed in the Industrial and Commercial Workers’ Union (ICU) which was formed in 1919, during the post-war rise in workers’ consciousness.

The South African Communist Party (SACP) was formed in 1921. Many Communists worked inside the ICU, which first only raised wage demands, but in the late 1920’s developed into a general protest movement against racial discrimination.

南アフリカのアフリカ人は植民地化に抵抗して来た長くて厳しい歴史があります。初期の頃は、抵抗と言っても英国政府に代表を送って懇願するだけでした。その頃は国民的な動きと言っても誰かが人々に語りかけるのが関の山で大衆とともに闘うということはありませんでした。当初、抵抗運動にはほとんど労働者は関わっていませんでした。その僅かな労働者は第一次大戦後の労働者の意識が高まっていた時期の1919年に創設された工業・産業労働者組合(ICU)に吸収されました。南アフリカ共産党が1921年に創られました。たくさんの共産党員がICU内で活動して最初の賃金引き上げの要求を提案し、その運動が1920年代後半には人種差別反対の全般的な抗議運動に発展して行きました。

The struggle pursued by the ANC, the ICU and the Communist Party against the pass laws, for land to the Africans, for political rights, better working conditions and against discrimination, was waged with all available non-violent methods. Meetings and rallies were held, demonstrations organized, signatures collected for open letters, and support given to strikers. But the government would not be influenced and instead replied by ruthlessly crushing opposition.

ANCとICUと共産党はパス法や人種差別に反対し、アフリカ人の土地や政治的な権利や労働条件の改善を求めて可能な手段で闘いましたが、闘いはすべて非暴力で行なわれました。会合や集会が開かれ、デモが組織され、公開質問状のための署名も集められ、ストライキに参加した人たちへのカンパも寄せられました。しかし、政府は抵抗運動には影響されることなく、容赦なく反対勢力を押しつぶすことで対抗しました。

The Second World War meant in South Africa as in all colonized parts of Africa, a new self-awareness among the Africans. In 1945 the ANC adopted its new programme – Africans’ Claims – which laid the basis for later stands. The ANC demanded general and equal suffrage, a redistribution of land, total freedom of movement and habitation and an end to all discrimination.

第二次世界大戦は、植民地化された他のすべてのアフリカ地域と同じように、南アフリカでもアフリカ人の中に新しい自覚を生み出しました。1945年にANCは新しい計画「アフリカ人の主張」を採用し、それが後の闘いの路線の基礎になりました。ANCは平等な普通選挙権と土地の再分配、行動と居住の全面的な自由と、すべての人種差別の撤廃を要求しました。

The methods of struggle were still boycotts, demonstrations, and other forms of organized, passive resistance. But an impatience with the futile attempts to appeal to 'enlightened’ white leaders led to a greater degree of militancy, and to the formulation of 'African nationalism’ as the ideological platform. Responsible for the radicalization above all was the Congress Youth League, the youth section of the ANC, which was formed in 1944.

闘争のやり方は、ボイコットやデモ、組織的ではあっても積極行動を伴わない抵抗の形を取り続けました。試みが失敗しても我慢強く「啓けた」白人指導者に訴え続けたために、やがてはかなりの程度にまでアフリカ人の活動が鋭くなり、考え方の拠り所として「アフリカ人ナショナリズム」を生み出す結果となりました。中でも闘争の先鋭化に大きく関わったのは、1944に創設されたANCの青年部門、国民青年同盟でした。

The first big confrontation after the War was the miners’ strike in 1946. It was led by the African Mine Workers’ Union which was formed in 1941 and had grown rapidly. A hundred thousand miners struck for a week. The strike was brutally suppressed by police in actions where hundreds were killed and injured. The miners’ strike pointed to the foundation of resistance: the mines are the vital nerve of the South African economy and the core of the nationalist movement was more and more made up of the working class, with a higher consciousness than in most African states.

大戦後の最初の大きな対決は1946年の鉱山労働者のストライキでした。率いたのは1941年に結成されて以来急速に成長したアフリカ人鉱山労働者組合です。十万人の鉱山労働者が一週間のストライキを行ないました。警察が出動してストライキを容赦なく抑え込み、数百人の死傷者を出しました。この鉱山労働者のストライキは解放闘争の基礎を暗示しました。つまり、鉱山は南アフリカ経済の中枢神経で、国民運動の核が、他のアフリカ諸国よりも意識の高い労働者階級によって形成されていくことになったのです。

Appendix South Africa 1 附録 南アフリカ1

Mahatma Gandhi experienced discrimination when he visited Pretoria in the late 1890s. He stood up against the discriminatory laws and made a speech for co-operation to the Indian audience:

マハトマ・ガンジーは1890年代後半にプレトリアを訪れた際に、人種差別を体験しています。ガンジーは差別法に反対して立ち上がり、集まったインド人に協力を求めて次のように演説しました。

GANDHI: I want to welcome you all, everyone of you. We have no secrets. Let us begin by being clear about General Smuts’ new law. All Indians must now be fingerprinted like criminals, men and women. No marriage, other than a Christian marriage, is considered valid. Under this Act our wives and mothers are whores and every man here is a bastard.

KHAN: He has become quite good at this.

ガンジー:お集まりのみなさん、ようこそお出で下さいました。私たちの間では秘密はありません。先ずは、スマッツ長官の新法についてはっきりさせることから始めましょう。現在の法律では、インド人は男女を問わず、誰もが囚人のように指紋を押さなければいけません。キリスト教式の結婚以外は、どんな結婚も法的に正当だとは見なされません。現法律の下では、妻も母親はすべて売春婦で、ここにいる男はみな正式には父親のいないろくでなしということになります。

カーン:この演説、なかなかうまくなったねえ。

GANDHI: And a police man, passing an Indian dwelling, Ah, I would not call them homes, may enter and demand the card of any Indian woman whose dwelling it is. Understand he does not have to stand at the door, he may enter.

AUDIENCE: I will not allow . . .

AUDIENCE: I swear to Allah. I’ll kill the man who offers that insult to my home and my wife. And let them hang me.

AUDIENCE: I say talk means nothing. Kill a few officers before they disgrace one Indian woman, then they might think twice about such laws. In that cause I would be willing to die.

ガンジー:そして、警察官はインド人の住まい、ええ、私はインド人の住まいを家とは言いたくないので敢えて住まいとは呼ばないんですが、そのインド人女性の住まいに入って来て、カードを見せろと言えるんです。

参加者の一人:俺は許さん……。

別の参加者:アラーの神に誓って言う。俺の家と妻に向かってそんな侮辱を加える奴は殺してやる。この手で吊してやる。

また別の参加者:口で言っても意味がない。インド人の女を辱める前に警官を殺そう、そうすりゃ奴ら、その法律を考え直すさ。そのためなら、俺はこの命をかけてもいい……。

GANDHI: I praise such courage. I need such courage because in this cause I, too, am prepared to die, but my friends, there is no cause for which I am prepared to kill. Whatever they do to us, we will attack no one, kill no one, but we will not give our fingerprints, not one of us. They will imprison us, and they will fine us. They will seize our possessions, but they cannot take away our self-respect if we do not give it to them.

AUDIENCE: Have you been to prison? They beat us and torture us. I say that . . .

ガンジー:その勇気は立派です。その勇気は必要です。私もこの大義のために命をかけていますから。しかし、みなさん、殺してもいいという大義など存在しません。あの人たちが何をしようと、私たちは誰も襲ってはいけません。誰も殺してはいけません。誰も指紋を押してはいけません。この中の、誰一人だって。あの人たちは私たちを投獄し、罰金刑を科すでしょう。財産を没収するでしょうが、私たちさえ指紋を押さなければ、あの人たちが私たちから自尊心を奪い去ることは出来ません。

参加者の一人:あんた、刑務所に入ったことがあるのか?奴らは殴るし、拷問するぞ。俺が言いたいのは……。

GANDHI: I am asking you to fight, to fight against their anger, not to provoke it. We will not strike a blow, but we will receive them. And through our pain we will make them see their injustice and it will hurt as all fighting hurts but we cannot lose, we cannot. They may torture my body, break my bones, even kill me. Then they will have my dead body, not my obedience. We are Hindu and Muslim, children of God, each one of us. Let us take a solemn oath in his name that come what may we will not submit to this law.

All: God save our gracious King, Long live . . . (From the American film Gandhi)

ガンジー:私はあなた方にあの人たちの怒り挑発せずに、その怒りと闘って下さいとお願いしているのです。殴るんではなく、殴られて下さい。私たちの痛みを通して、あの人たちに自分たちの不正に気づかせるのです。すべて喧嘩は傷つくもので、怪我もするでしょう。あの人たちは私の体を責め、骨を砕き、私を殺すかも知れません。殺せば、私の死体を手にするかも知れないが、私を服従させられはしません。私たちはヒンズー教徒でもイスラム教徒でも、すべて神の子どもです。何が起ころうとも、この法律には決して従わないと神の名の下に誓いましょう。

全員(国家斉唱):神よ、我らが慈悲深き女王を守りたまえ。我らの気高き女王よ、長命であれ……。(米国映画『ガンジー』より)

THE 1948 APARTHEID REGIME 1948年のアパルトヘイト政権

African resistance put a strain on the white alliance of the Afrikaners and the British, and created a crisis in the South African system. Social changes lay behind the increased African militancy, and the ruling party, close to mining capital, was unable to handle the situation.

アフリカ人が抵抗したので、アフリカーナーと英国人による連合政権は緊迫し、南アフリカの制度は危機的な状況に陥りました。アフリカ人がますます激しく抵抗する背景には様々な社会変化があり、鉱山資本に近い与党は、その状況にうまく対処出来なくなりました。

The manufacturing sector in South Africa grew rapidly during the War when the hold of imperialism loosened, and Britain and the United States needed consumer goods from abroad because their own production was focused on manufacturing armaments. This industrialization in South Africa meant a demand for more African workers. During 1939-49 the number of Africans in the private manufacturing industry grew from 126,000 to 292,000.

南アフリカの製造部門は帝国主義の支配力が緩んだ第二次大戦の間に急速に成長し、英国と米国が主に武器の製造に力を入れざるを得なくなったので、消費物資を外国から調達する必要に迫られました。こうして南アメリカの工業化は進みますが、その結果、もっとたくさんのアフリカ人労働者が必要になりました。1939年から49年の間に、私有の製造産業でのアフリカ人の数は126,000人から292,000に増加しました。

The new industries tried to attract labour by offering the African workers higher wages than they got in the mines and or the farms. But the white-owned agriculture had also expanded enormously during the War. And neither the farmers nor the mine owners were prepared to raise the African wages to compete with those in the manufacturing industry. Instead, they demanded a state regulated labour market, which would guarantee them a steady flow of cheap African labour.

新たな産業は、アフリカ人労働者が鉱山や農場でもらうよりも高い賃金を出して労働者を引きつけようとしました。しかし、白人所有の農業も大戦中に著しく拡大していました。そして、農場や鉱山を所有する人たちは製造産業の賃金と張り合ってアフリカ人の賃金を上げるつもりはありませんでした。代わりに、国が規制する労働市場、つまり自分たちに常に一定の安価なアフリカ人労働者を保証するように国に要求しました。

The whites in the new industries felt that their position was threatened by the African workers. They had learnt to put their trust in the Afrikaner nationalists, because they had given them job security and privileges when they started a state-controlled industrialization process before the War, with state-owned steel production, among other things. Within the state sector the white employees, unlike the African workers, were guaranteed security and benefits by clauses on positions reserved for whites. For those Afrikaners who had become impoverished when mining capital expanded and bought land, racial discrimination became their only barrier against falling to the very bottom of society.

新しい産業で働く白人は、自分たちの地位がアフリカ人労働者によって脅かされていると感じました。白人労働者は民族主義的なアフリカーナーを信用していました。というのも、第二次大戦前に国が主導して産業化の政策を進めたとき、中でも特に国有の製鉄の政策を始めたとき、自分たちに仕事を保証し、特権を与えてくれていたからです。

国有部門で白人の雇用者は、アフリカ人労働者と違って、白人専用に確保された法律上の身分条項によって、安全と利益が保証されていました。貧しくなっていたそういったアフリカーナーにとって、鉱山資本が手を広げて土地を購入したとき、人種差別が社会の最底辺に落ちないための唯一の防壁となりました。

THE POLICIES OF APARTHEID アパルトヘイト政策

The Afrikaans word apartheid means separation in English. It was the slogan in the National Party campaign. They saw a future where whites and Africans would live completely separate, and 'develop their distinct character.’ But in reality no real separation would or could be sought, because African labour power was needed as the basis for the prosperity of the whites. (See Appendix South Africa 2)

アフリカーンス語のアパルトヘイトは、英語では隔離を意味します。アパルトヘイトは国民党の選挙活動のスローガンでした。国民党は白人とアフリカ人が完全に別々に暮らし、「それぞれの特性をのばす」という将来を夢見ていました。しかし、現実には、アフリカ人の労働力が白人が繁栄するための基礎として必要でしたから、本当の意味での隔離は考えられませんし、実際には不可能です。

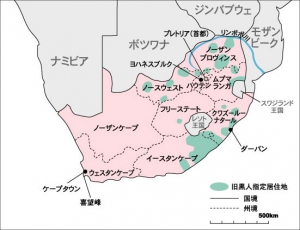

More than three million African workers and 2.5 million African domestic servants live in the 'white’ areas. Three-quarters of the wage employees in South Africa are Africans. The National Party soon admitted that the separation was to be separate sets of political and civil rights for blacks and whites. Every African had citizen rights only in the bantustan area of his own 'tribe’ whether or not he had set foot there. The nine African reserves or bantustans in reality consisted of a large number of scattered land areas, mostly barren areas suffering from land erosion and poverty. These bantustans functioned as large labour reserves for the 'white’ areas.

「白人」地域には300万人以上のアフリカ人労働者と250万人のアフリカ人のボーイやメイドが暮らしています。南アフリカの賃金雇用者の4分の3がアフリカ人です。国民党はすぐに、隔離は黒人と白人それぞれ別々の政治的な権利や市民権であるということを認めました。今まで足を踏み入れたことがあってもなくても、すべてのアフリカ人は、自分たち自身の「部族」のバンツースタン地域でのみ、市民権がありました。現に、9つのアフリカ保留地、すなわちバンツースタンは多くの飛び地から成り、そのほとんどが土地が浸食されたり、貧困に喘ぐ不毛の土地です。それらのバンツースタンは「白人」地域のために無尽蔵の労働力を確保する土地として機能しています。

The bantustan policy meant that Africans were to be prevented from living permanently in the white areas. Ruthless, forced evictions took place to force 'surplus labour’ to move from the towns to the bantustans. Crossroads outside Cape Town is only one example of this policy.

バンツースタン政策は、アフリカ人を白人地区で永住させないという意味のものでした。冷酷で、強制的な立ち退きが、「余剰労働力」を町からバンツースタンに強制的に移動させるために強行されました。ケープタウン郊外のクロスローヅはこの政策の一例です。

REFERENCE 3 参照3

We can hear the news of Radio South Africa about the 1978 Crossroads eviction in the following scene of Cry Freedom.

Newscaster: “This is the English language service of Radio South Africa. Here is the news read by Magness Rendle. Police raided Crossroads, an illegal township near Cape Town early this morning after warning this quarter to evacuate this area in the interests of public health. A number of people were found without work permits and many are being sent back to their respective homelands. There was no resistance to the raid and many of the illegals voluntarily presented themselves to the police. The Springbok ended . . ."

米国映画「遠い夜明け」の以下の場面で、1978年のクロスローヅの立ち退きについての南アフリカのラジオニュースが出てきます。

ニュースキャスター:「こちらは南アフリカラジオの英語放送です。

マグネス・レンドルがニュースをお伝えします。公衆衛生の見地から、その地域を空け渡すように勧告を出したあと、今朝早く警察は、ケープタウン郊外の不法居住地区クロスローヅの手入れを敢行しました。多くの人が労働許可証を持たず、それぞれのリザーブに送り返されています。手入れに対して全く抵抗の気配もなく、不法滞在者は自発的に警察署に出頭していました。放送を終わります・・・。」

The hated section 10 in the Native Laws Amendment Act from 1952 rule that no African could visit a place outside his reserve for more than 72 hours, unless he could prove that he had lived there since birth, or had worked in the same area for the same employer for at least ten years, or had legally resided in the same area for 15 years, or was the wife or child under 16 of a person with these qualifications. Residence permits could also be given by labour bureaus. But even those who fulfilled these requirements could be deported at any time as 'superfluous.’

1952年に制定された一般法修正令の忌まわしい第10(節)条には、生まれてからずっとそこに住んでいたか、あるいは、少なくとも10年間同じ雇用者の同じ場所で働いていたか、あるいは、合法的に15年間同じ土地に住んでいたか、あるいは、それらの資格がある人の妻か16歳以下の子供であるかが証明出来ない限り、アフリカ人は72時間以上は自分のリザーブ外の土地を訪れることができないと規定されています。労働局が居住許可証を発行出来ました。しかし、それらの資格を満たしている者でも、いつでも「余剰者」として追放されました。

<6回目・7回目> 5月15日

<お詫び>

カテゴリーにチェックを入れる際に、2018年前期のMa1 (2)を選んでしまったようで、いつも通りに2019年前期のMa1 (2)を選んでも見つからないようになっているのに気がついて、さっき2019年前期のMa1 (2)のカテゴリーに入れました。申し訳ないです。佐原くんに連絡網を今から頼みます。(2019/5/19/21:27

<今回は>

1コマ目が6回目、4コマ目が7回目の授業でした。

1コマ目は南アフリカの歴史のテキストの続き、4コマ目が用語2章の残りと3章の途中まで。

Mass MOBILIZATION AND OPPRESSIONとTHE ARMED STRUGGLEを方波見さんがやってくれました。きちんとやれてたと思います。日本語訳は最後に貼っときますので参照してや。

今回は支配階級(3%ほど)は自分の富を増やしたり守ったりするのに何でもする、何でもしてきた、人身売買(奴隷貿易)も人種差別も何でも利用してきた、という話を中心にしました。

感想文などを見ても人種差別は~というコメントが多いけど、人種差別は可能な限り搾取出来るように最低賃金を抑えるという制度の問題、南アフリカの場合は、大多数のアフリカ人の賃金を据え置き、アフリカーナーのプアホワイトを優遇して、その間にカラーラインをひいた、それが南アフリカの場合はapartheidアパルトヘイト、アフリカ南部の場合はsegregation人種隔離、そのカラーラインを守るための政策としては南アフリカの場合、法律でcivilized labour(賃金の高い仕事)と決めて白人に職場を確保、それに反対する者は政府が様々な法律で厳しく統制する、それが実態でした。

それとアパルトヘイトに立ち向かったソブクエの話と学生運動で他の人の起点になった山本義隆さんの話もしました。ソブクウェについては日本ではほとんど誰も紹介していないのであまり知られてないけど、歴史の分岐点の鍵を握る人物やったと思います。白人政権は先進国特にアメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、日本と手を携えて体制を守りました。ソブクウェはマンデラよりも早くロベン島に拘禁され、54歳で肺がんで死ぬまで自宅拘禁を強いられました。白人政府は一番体制に脅威を与える人物を完全に閉じ込めるのに成功したわけです。詳しくは↓に書いています。ソブクウェの良き理解者であったベンジャミン・ポグルンドもロンドンに亡命したあとソブクウェの伝記を出しました。この二十年の間に、感動を覚えながら読んだ数少ない本で、是非ともソブクウェについて書きたいと思いました。

→「ロバート・ソブクウェというひと ① 南アフリカに生まれて」(「ゴンドワナ」20号14-20ペイジ、1993年)

→「ロバート・ソブクウェというひと ② アフリカの土に消えて」(「ゴンドワナ」21号6-19ペイジ、1994年)

映像はリザーブ(バンツースタン、のちにホームランド)の実態に関して少し見てもらうだけしか時間はなかったね。

<次回は>

何人かにコメントを言ってもらってから、映像で今日読んだところ辺りを映像で辿り、是非二つ目の映画「遠い夜明け」の編集版をみてもらいたいと思っています。時間があれば、音楽なども。

「遠い夜明け」に関して配ってるプリントは「遠い夜明け」の1988年の新聞広告(表裏)と、主演のデンデル・ワシントンと原作者のドナルド・ウッズと、「ネルソン・マンデラ」を歌ったユッスー・ンドゥール(表)と試写会の割引券。主演のデンデル・ワシントン↓

この映画を作ったのは監督のリチャード・アッテンボロー。「ガンジー」や「コーラスライン」で超有名な監督です。

用語は3章の途中までしか出来なかったんで、時間があれば続きを。テキストも持って来といてや。

用語の試験の希望者があって、来週からしようということになっています。希望者は、印刷の都合もあるんで、金曜日までに僕にメールしてや。詳細を知らせます。

ジンバブエのハラレの話もしたいなあ。

来週、また。

日本語訳です↓参照してや。

THE 1948 APARTHEID REGIME 1948年のアパルトヘイト政権

African resistance put a strain on the white alliance of the Afrikaners and the British, and created a crisis in the South African system. Social changes lay behind the increased African militancy, and the ruling party, close to mining capital, was unable to handle the situation.

アフリカ人が抵抗したので、アフリカーナーと英国人による連合政権は緊迫し、南アフリカの制度は危機的な状況に陥りました。アフリカ人がますます激しく抵抗する背景には様々な社会変化があり、鉱山資本に近い与党は、その状況にうまく対処出来なくなりました。

The manufacturing sector in South Africa grew rapidly during the War when the hold of imperialism loosened, and Britain and the United States needed consumer goods from abroad because their own production was focused on manufacturing armaments. This industrialization in South Africa meant a demand for more African workers. During 1939-49 the number of Africans in the private manufacturing industry grew from 126,000 to 292,000.

南アフリカの製造部門は帝国主義の支配力が緩んだ第二次大戦の間に急速に成長し、英国と米国が主に武器の製造に力を入れざるを得なくなったので、消費物資を外国から調達する必要に迫られました。こうして南アメリカの工業化は進みますが、その結果、もっとたくさんのアフリカ人労働者が必要になりました。1939年から49年の間に、私有の製造産業でのアフリカ人の数は126,000人から292,000に増加しました。

The new industries tried to attract labour by offering the African workers higher wages than they got in the mines and or the farms. But the white-owned agriculture had also expanded enormously during the War. And neither the farmers nor the mine owners were prepared to raise the African wages to compete with those in the manufacturing industry. Instead, they demanded a state regulated labour market, which would guarantee them a steady flow of cheap African labour.

新たな産業は、アフリカ人労働者が鉱山や農場でもらうよりも高い賃金を出して労働者を引きつけようとしました。しかし、白人所有の農業も大戦中に著しく拡大していました。そして、農場や鉱山を所有する人たちは製造産業の賃金と張り合ってアフリカ人の賃金を上げるつもりはありませんでした。代わりに、国が規制する労働市場、つまり自分たちに常に一定の安価なアフリカ人労働者を保証するように国に要求しました。

The whites in the new industries felt that their position was threatened by the African workers. They had learnt to put their trust in the Afrikaner nationalists, because they had given them job security and privileges when they started a state-controlled industrialization process before the War, with state-owned steel production, among other things. Within the state sector the white employees, unlike the African workers, were guaranteed security and benefits by clauses on positions reserved for whites. For those Afrikaners who had become impoverished when mining capital expanded and bought land, racial discrimination became their only barrier against falling to the very bottom of society.

新しい産業で働く白人は、自分たちの地位がアフリカ人労働者によって脅かされていると感じました。白人労働者は民族主義的なアフリカーナーを信用していました。というのも、第二次大戦前に国が主導して産業化の政策を進めたとき、中でも特に国有の製鉄の政策を始めたとき、自分たちに仕事を保証し、特権を与えてくれていたからです。国有部門で白人の雇用者は、アフリカ人労働者と違って、白人専用に確保された法律上の身分条項によって、安全と利益が保証されていました。貧しくなっていたそういったアフリカーナーにとって、鉱山資本が手を広げて土地を購入したとき、人種差別が社会の最底辺に落ちないための唯一の防壁となりました。

THE POLICIES OF APARTHEID アパルトヘイト政策

The Afrikaans word apartheid means separation in English. It was the slogan in the National Party campaign. They saw a future where whites and Africans would live completely separate, and 'develop their distinct character.’ But in reality no real separation would or could be sought, because African labour power was needed as the basis for the prosperity of the whites. (See Appendix South Africa 2)

アフリカーンス語のアパルトヘイトは、英語では隔離を意味します。アパルトヘイトは国民党の選挙活動のスローガンでした。国民党は白人とアフリカ人が完全に別々に暮らし、「それぞれの特性をのばす」という将来を夢見ていました。しかし、現実には、アフリカ人の労働力が白人が繁栄するための基礎として必要でしたから、本当の意味での隔離は考えられませんし、実際には不可能です。

More than three million African workers and 2.5 million African domestic servants live in the 'white’ areas. Three-quarters of the wage employees in South Africa are Africans. The National Party soon admitted that the separation was to be separate sets of political and civil rights for blacks and whites. Every African had citizen rights only in the bantustan area of his own 'tribe’ whether or not he had set foot there. The nine African reserves or bantustans in reality consisted of a large number of scattered land areas, mostly barren areas suffering from land erosion and poverty. These bantustans functioned as large labour reserves for the 'white’ areas.

「白人」地域には300万人以上のアフリカ人労働者と250万人のアフリカ人のボーイやメイドが暮らしています。南アフリカの賃金雇用者の4分の3がアフリカ人です。国民党はすぐに、隔離は黒人と白人それぞれ別々の政治的な権利や市民権であるということを認めました。今まで足を踏み入れたことがあってもなくても、すべてのアフリカ人は、自分たち自身の「部族」のバンツースタン地域でのみ、市民権がありました。現に、9つのアフリカ保留地、すなわちバンツースタンは多くの飛び地から成り、そのほとんどが土地が浸食されたり、貧困に喘ぐ不毛の土地です。それらのバンツースタンは「白人」地域のために無尽蔵の労働力を確保する土地として機能しています。

The bantustan policy meant that Africans were to be prevented from living permanently in the white areas. Ruthless, forced evictions took place to force 'surplus labour’ to move from the towns to the bantustans. Crossroads outside Cape Town is only one example of this policy.

バンツースタン政策は、アフリカ人を白人地区で永住させないという意味のものでした。冷酷で、強制的な立ち退きが、「余剰労働力」を町からバンツースタンに強制的に移動させるために強行されました。ケープタウン郊外のクロスローヅはこの政策の一例です。

REFERENCE 3 参照3

We can hear the news of Radio South Africa about the 1978 Crossroads eviction in the following scene of Cry Freedom.

Newscaster: “This is the English language service of Radio South Africa. Here is the news read by Magness Rendle. Police raided Crossroads, an illegal township near Cape Town early this morning after warning this quarter to evacuate this area in the interests of public health. A number of people were found without work permits and many are being sent back to their respective homelands. There was no resistance to the raid and many of the illegals voluntarily presented themselves to the police. The Springbok ended . . ."

米国映画「遠い夜明け」の以下の場面で、1978年のクロスローヅの立ち退きについての南アフリカのラジオニュースが出てきます。

ニュースキャスター:「こちらは南アフリカラジオの英語放送です。

マグネス・レンドルがニュースをお伝えします。公衆衛生の見地から、その地域を空け渡すように勧告を出したあと、今朝早く警察は、ケープタウン郊外の不法居住地区クロスローヅの手入れを敢行しました。多くの人が労働許可証を持たず、それぞれのリザーブに送り返されています。手入れに対して全く抵抗の気配もなく、不法滞在者は自発的に警察署に出頭していました。放送を終わります・・・。」

The hated section 10 in the Native Laws Amendment Act from 1952 rule that no African could visit a place outside his reserve for more than 72 hours, unless he could prove that he had lived there since birth, or had worked in the same area for the same employer for at least ten years, or had legally resided in the same area for 15 years, or was the wife or child under 16 of a person with these qualifications. Residence permits could also be given by labour bureaus. But even those who fulfilled these requirements could be deported at any time as 'superfluous.’

1952年に制定された一般法修正令の忌まわしい第10(節)条には、生まれてからずっとそこに住んでいたか、あるいは、少なくとも10年間同じ雇用者の同じ場所で働いていたか、あるいは、合法的に15年間同じ土地に住んでいたか、あるいは、それらの資格がある人の妻か16歳以下の子供であるかが証明出来ない限り、アフリカ人は72時間以上は自分のリザーブ外の土地を訪れることができないと規定されています。労働局が居住許可証を発行出来ました。しかし、それらの資格を満たしている者でも、いつでも「余剰者」として追放されました。

MASS MOBILIZATION AND OPPRESSION 大衆動員と抑圧

Despite severe oppression the ANC continued to work openly. But it soon abandoned its former policy of deputations and petitions, and launched a new phase of mass actions. The adoption of the Programme of Action in 1949 signalled this new stage in the struggle, and the next years showed a capacity for militancy among the black population.

厳しい抑圧にもかかわらず、アフリカ民族会議は公然と活動を続けました。しかし、アフリカ民族会議すぐにそれまでのように代表者を派遣したり懇願するのはやめて、大衆行動という新しい段階に突入しました。1949年の行動綱領の採択は解放闘争の新しい段階の前触れで、その後の何年かで、アフリカ人が積極的に闘う能力があることが証明されました。

In 1953 the ANC started to prepare a large national conference with representatives from all racial groups and from various organizations. In contrast to the all-whie parliament in Cape Town this conference was to express the will of the whole South African people. A large number of meetings were held in towns, factories, and on farms to formulate proposals for delegates and for the conference declarations. On 25 and 26 June 1955 more than 2,850 delegates from all over South Africa gathered in Kliptown outside Johannesburg and, after discussions, adopted the Freedom Charter.

1953年に、アフリカ民族会議はすべての人種グループと色々な組織の代表者による大規模な国民会議の準備を始めました。ケープタウンでの白人だけによる議会とは対照的に、この議会は、すべての南アフリカの人々の意思を表わしたものでした。たくさんの会議が町や工場や農場で行なわれ、代表と会議の宣言のための草案が作られました。1955年6月25日と26日に、南アフリカじゅうの2850人以上の代表者がジョハネスバーグ郊外のクリップタウンに集まり、議論の末に、自由の憲章が採択されました。

This document opens with the words, 'We, the people of South Africa, declare for all our country and the world to know: that South Africa belongs to all who live in it, black and white, and that no government can justly claim authority unless it is based on the will of the people . . .’ It also says that land shall ` be shared among those who work it, that the doors of learning and culture shall be open to all, and that the mineral wealth, the banks and monopoly industry shall be transferred to the people as a whole. The organizations which had arranged the Kliptown conference joined to form the Congress Alliance. It consisted of the ANC, the South African Indian Congress, the South African Coloured People’s Congress, the Congress of Democrarts (a white organization), and the trade union central body SACTU (the South African Congress of Trade Unions). The SACP worked under- ground ever since it was banned in the early 1950s.

この憲章は以下の言葉で始まります。「私たち南アフリカ人民は、すべての国と世界に知ってもらえるように宣言します。南アフリカは黒人も白人も、そこに住む人々に属し、人々の意志に基づかないない限り、どんな政府も公正に権利を主張できない、と・・・。」また、土地はそこで働いている人たちの間で分配され、学問や文化の門戸はすべての人に開かれ、豊かな鉱産資源や銀行や独占企業はひとまとめで人々の手に引き渡すと宣言しました。クリップタウン会議に参加した組織は会議運動を形成しました。それはANC、南アフリカインド人会議、南アフリカカラード人民機構、民主主義者会議(白人の組織)、そして労働組合の本体SACTU(南アフリカ労働組合会議)で構成されていました。SACP(南アフリカ共産党)は1950年代初期に活動禁止処分を受けて以来、地下活動を行ないました。

REFERENCE4 参照4

Benjamin Pogrund, a South African journalist, introduced the PAC major aims listed by Sobukwe and five aims adopted by the Congress in his book Sobukwe and Apartheid:

南アフリカの新聞記者ベンジャミン・ポグルンドは、ソブクウェが挙げたPACの主な目的と、国民会議で採択された5つの目標を著書『ソブクウェとアパルトヘイト』の中で紹介しています。

“Sobukwe listed three major aims: firstly, politically, `the government of the Africans, by the Africans, for the Africans, with everybody who owes his only loyalty to Africa and who is prepared to accept the democratic rule of an African majority being regarded as an African. We guarantee no minority rights because we think in terms of individuals not groups.’ Secondly, `economically we aim at the rapid extension of industrial development in order to alleviate pressure on the land which is what progress means in terms of modern society. We stand committed to a policy guaranteeing the most equitable distribution of wealth.’ Thirdly, `socially we aim at the full development of the human personality and the ruthless outlawing of all forms of manifestations of the racial myth.’ "

「ソブクウェは主な三つの目標をあげました。第一に、政治的にはアフリカに忠誠心を置き、誰もがアフリカ人として大多数のアフリカ人の民主主義的な支配を快く受け入れる、アフリカのための、アフリカ人による、アフリカ人の政府。集団として見なすのではなく、個人として考えるので、少数派の権利は保証しません。」第二に、「経済的には、土地への抑圧を減らすために、産業の発展を急速に拡大させるつもりです。現代社会ではそれが進歩を意味しますので。富の最も公平な分配を保証する政策も推進する方針です。」第三に、「社会的には、各個人の人間性の十分な発達と、あらゆる種類の明らかな人種差別を法律的に徹底的に排除したいと考えます。」

“Five aims were adopted: `(a) to unite and rally the African people into one national front on the basis of African Nationalism; (b) to fight for the overthrow of white domination, and for the implementation and maintenance of the right of selfdetermination for the African people; (c) to work and strive for the establishment and maintenance of an Africanist Socialist democracy recognising the primacy of the material and spiritual interests of the human personality; (d) to promote the educational, cultural and economic advancement of the African people; (e) to propagate and promote the concept of the Federation of Southern Africa, and Pan Africanism by promoting unity among peoples of Africa.’ "

「五つの目標が採択されました。「(a) アフリカナショナリズムを基に、アフリカ人民をある国民前線に団結させ、集めること。(b) 白人支配打倒と、アフリカ人の自己決定権の実現と維持のために闘うこと。(c) それぞれの物質的、精神的利益が最も大切あると認め、アフリカの社会民主主義の確立と維持のために働き、闘うこと。(d) アフリカ人の教育、文化、経済の向上を奨進すること。(e) アフリカの民族間の統合を推進して、南部アフリカ連合とパンアフリカニズムの概念を普及し、奨励すること。」

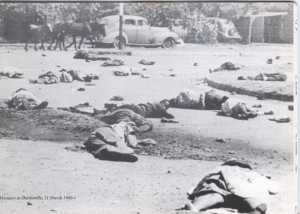

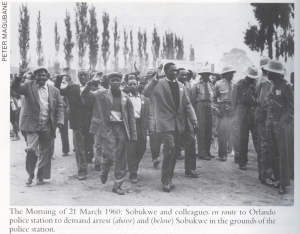

In 1959 the ANC decided to organize a mass protest against the pass laws. The protest was going to begin on 31 March 1960. In the same year the PAC drew up a plan to campaign for freedom for South Africa by 1963. The PAC campaign began on 21 March 1960. On the day thousands of people gathered at the police station in Sharpeville Township. The police opened fire, and 69 people were shot dead. This became known as the `Sharpeville massacre.’ On the day, Sobukwe and other leaders were arrested.

1959年に、ANCはパス法に反対して大規模な抗議運動を計画することを決めました。抗議運動は1960年の3月31日に始まる予定でした。同じ年に、PACは1963年までに南アフリカの独立を求める運動を展開する計画を立てました。PACの抗議運動は、1960年の3月21日に始まりました。その日、数千人の人がシャープヴィルの警察署に集まりました。警察は発砲し、69人を射殺しました。これは「シャーペビルの大虐殺」として知られるようになりました。その日に、ソブクウェと他の指導者たちは逮捕されました。

THE ARMED STRUGGLE 武力闘争

The Sharpeville massacre became the turning point. The ANC and the PAC were banned and forced to start an armed struggle. In 1961 the ANC formed an army called `Umkhonto we Sizwe’ (`the Spear of the Nation’) and the PAC formed a secret army called `Po(g)qo’ (`Alone’). The Umkhonto began to blow up pass offices and electricity power-lines, while the Poqo began to attack chiefs and policemen. But in 1963 the police arrested their leaders. By 1964 all of them, including Nelson Mandela, were imprisoned. A period of decline followed. Many leading activists had to flee the country to escape arrest. The work underground proceeded but with great difficulties. Open actions could not be carried out. By 1965 the armed struggle had been crushed. The PAC and the ANC were forced to continue their armed struggle from outside South Africa. The parties’ leadership and liberation armies moved to Zambia and Tanzania and their military training took place in Africa and overseas. They sometimes linked up with the liberation armies in Southern Rhodesia (Zimbabwe).

シャープビルの大虐殺は転機点になりました。ANCとPACは非合法化され、武力闘争を開始せざるを得ませんでした。1961年にANCは「ウンコントウェシズウェ」(民族の槍)と呼ばれる武力闘争部門を創設し、PACは「ポコ」(単独で)と呼ばれる秘密の武力組織を作りました。ウムコントはパス(通行証)管理局や送電線を破壊し、ポコは首長(チーフ)や警察官の襲撃を始めました。しかし1963年に、警察は両組織の指導者を逮捕しました。1964年までに、ネルソン・マンデラを含むすべての指導者が投獄されました。衰退の時期が続きました。多くの指導的立場にいた活動家が、逮捕を逃れれて国外に逃亡しました。地下活動は続きますが、非常に困難を極めました。公の活動は実行出来ませんでした。1965年までに、武力闘争は抑えこまれました。PACとANCは南アフリカの外から武力闘争を続けざるを得ませんでした。党の指揮権や解放軍はザンビアやタンザニアに移り、軍隊訓練はアフリカや海外で行なわれました。両者は時々、南ローデシアの解放軍と連携しました。

<8回目> 5月22日

昨日は寝不足気味で夕方に何時間か寝た後、昨年度の科学研究費の研究実施状況報告書をウェブ上で作成して、結局3時。ウェブ上での作業がほんとに億劫で、締め切りの21日に何とか終わったと思っていたら、係の野嶋さんのメールでは確認のクリックをしてないようで。なんやかやあるねえ。

8回目の授業、もう後半に入りました。エボラとコンゴの話で時間切れになるかもねえ。

<今回は>

最初にまたごちゃごちゃ話をして、用語3章の残りをして、リザーブ(シャープビルの虐殺で国際的に非難が高まったときにバンツースタンに改名、その後日本、アメリカとの貿易高が一番多かった八十年代にまたホームランドに改名。それを考案したのがアフリカーナー最高峰ステレンボッシュ大学出のエリート集団、ブレインが考案。ほんまよう出来とるなあ。)の映像と、ダーバンの砂糖黍農園、ジョハネスバーグ近くの金鉱山の1970年代初頭と1987年の映像、最後に労組の委員長のアフリカ人の実態の解説。それで時間切れでした。

<次回は>

4章をやってから、先に「遠い夜明け」。時間があれば、40年代から60年代のアフリカ人の抵抗運動の映像、特に1940年代のANC青年同盟主導のゼネスト、1955年の国民会議、PACとソブクウェ、シャープビルの虐殺と武力闘争の開始など、と音楽なども。映像はなかなか貴重なものもあるんで、是非見てもらいたいけどね。

ハラレの話もしたいけど、出来るかなあ。

配ったプリント:

* グレースランドについて

* ラ・グーマについて

* New Ageのラ・グーマの記事

* 名誉白人についての記事

エボラとコンゴに関するプリントも用意してるんで、配ります。ニュースの映像を使ってListening Comprehension Practiceもやりたいね。

来週、また。

<9回目> 5月29日

<連絡事項>

来週は東京行きで、授業なしです。合同ですでにやった1回分です。

次回は最初に4章をさっとやりますので、準備しといてや。(今日するつもりやたけど、準備できてない人も多かったようなので。)

9回目、残り6回です。

<今回は>

最初に課題を集めました。出来るだけ早う読むつもりやけど、自分のやった課題の評価を聞いて次回に反映させたいと思ってる人は、メールか直接かで聞いてくれれば対応するつもりです。

それから映像。ひょっとして、砂糖黍農園、金鉱山(1970年代初頭と1987年)、労組委員長の解説の映像、繰り返してみてもらったんやろか。誰も何も言ってくれんかったんで。

金鉱近くの南アフリカの娼婦、40年代から60年代のアフリカ人の抵抗運動の映像、1955年の国民会議、PACとソブクウェ、シャープビルの虐殺と武力闘争、マンデラのBBCの映像も見てもらえました。なかなか貴重な映像もあったと思います。

それからハラレの話、時間的に短かったんで全部は紹介できなかったけど、本にするつもりの分をメールマガジンにわけて連載したのがあるので、どうぞ。1987年のカナダへの取材のときに買ったEOSのいいのを持って行って、いい写真がたくさん撮れたと思います。その一部を紹介しました。

<次回は>

4章をやってから、「遠い夜明け」の編集版。最初にエボラとコンゴに関するプリントを並べておくんで、取ってや。

次回に、また。

<10回目> 6月12日

10回目で、残り5回です。

<今回は>

大学ですべきことなど、いろいろしゃべりました。4章をさっとやって、配ったエボラ出血熱騒動・コンゴ(当時はザイール)のプリントの解説を少々。

今日も話したように自分で出来るように、Definitionsがわかるように、8版の約2200語のアルファベット順の一覧できるファイルを参考ファイルに置いておきます。11版ではだいぶ改訂されてるけど(売るために版を重ねるのはよく売れいる証拠なんやろけど・・・)トータルではほとんどの語が入っていると思います。

ファイルに入ってない分は、リンクしておくんでウェブスターのフリー英英辞書を使ってDefinitionsを調べるとええね。音声も出してくれるしね。→「Merriam-Webster」

<次回は>

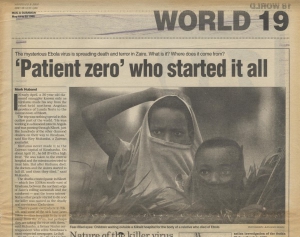

最初に2000年初めのERで、医師のカーターがエボラ出血熱騒動の本場コンゴに行ったときの話を見てもらうつもりです。第三世界に将来行く可能性がある人は、是非みてもらいたい一つです。インプットしている用語がようさん出てるし。

それから1995年の2回目のエボラ出血熱騒動のCNNニュースで、前から言っているListening Comprehension Practiceをやり、関連の映像などを紹介出来ればと思っています。

CNNニュースと新聞記事は最低限読もうと思っています。

その後の政治の流れを追うのと、1976年の1回目のエボラ騒動→独立・コンゴ危機→コンゴ自由国→アフリカ争奪戦・アフリカ分割と流れを遡ろうと思っています。

南アフリカの歴史と同様に、コンゴからアフリカ全般の歴史を辿れたらと思います。

CNNのmp3を参考ファイルに置いておきます。聞き取りの用紙を使ってやってみてや。

「遠い夜明け」を見てもらう時間がないのは残念やけど、DVDはいつでも用意するんで、遠慮なく。

配ったプリント

* ジンバブエに関して("My stay in Harare, 1992″ B4表裏、「ジンバブエの旅」「アフリカは遠かった」B4表裏 )

* CNNニュース(聞き取り)B4表

* 新聞記事B5表("Ebola virus returns Zaire into world’s spotlight")

* 次回観るERのtranscriptions B5表裏3

* 歌の解説(服部くんの “Music in KENYA & TANAZANIA"

* エボラとコンゴ(地図が表紙のB4表裏6枚、貴重な英文も入れてあるんで、読んでや。)

来週に、また。

<11回目> 6月19日

11回目でした。

<今回は>

名前を読び、コメント(大脇くん、小川くん、尾関さん、越智くん、ここから2巡目、松村くん、明石くん、秋本さん)、ニュースステーションのインタビュー映像(ヨハネスブルグの日本人学校とケープタウンの船員)のあと、アパルトヘイトはなぜ廃止されたのかについて話し合ってもらいました。

アパルトヘイトがあった頃に東京に置かれていた「南アフリカ観光局」の日本人集客のための冊子に掲載されていたケープタウンのテーブルマウンティンの写真)

尾関さん、司会をありがと。

アパルトヘイトはなぜ廃止されたのかについて、これだという正解はたぶんなく、証明できない推論であることを承知の上で、まとめておきます。

南アフリカ国内と国内に分けると、

南アフリカ国内の問題としては、

* アフリカ人の抵抗運動の効果があった。

* 制度自体経済効率が悪いので(施設を二つ作る必要がある、少数派には出来る人が少ないから無能な白人にも高い給料を払わないといけない一方、多数派の優秀なアフリカ人を法律的に使えない)経済優位のイギリス系の白人の不満が募っていた。

国外の問題としては、

* 他国の経済制裁の効果もあった。

* (最大の要因は)戦争が起きて白人アフリカ人の全面対決の局面に至れば、西側と東側から武器が流れ代理戦争、それも核戦争直前のようなミサイル戦争になる可能性が高く、国土は廃墟になりかねず、その場合、資源と労働力も失われる。

* 核を支えるウランの埋蔵量はソ連と南部アフリカ(南アフリカが委任統治して今も実質的に実権を握っている隣国ナミビアとでバランスを取っている)が、戦争になって社会主義体制の国になればそのバランスが大幅に崩れる。あり得ない話ではなく、隣国のジンバブエ、モザンビーク、アンゴラは前面衝突のあと社会主義体制を敷いている。

他にも理由が考えられると思うけど、結局現状維持の、白人政府と先進国側の利益を損なわない形の妥協策が取られ、アフリカ人側からすれば、最後の変革の好機(アフリカ人の労働賃金を上げる)が永久に失われたわけで、その意味では、他のアフリカ諸国と同じく、植民地支配体制から、先進国と一部のエリートアフリカ人との連合による新植民地体制に移行したに過ぎないと言えそうです。

その妥協策を飲み込んで、圧倒的な民衆の支持を受けられ、しかも改憲に必要な4分の3の得票までは行かない人物、ネルソン・マンデラ以外には見当たらんよね。ソブクエやビコなら、その妥協案を飲まななかったやろし。飲む人物なら、体制に抹殺されることもなかったやろし。これは人の生き方の問題やと思うけど、殺されても理想を貫く、生きて妥協案を飲む、南アフリカはマンデラがその役割を演じたと言うわけです。金持ち層には、それが最も利益を損なわない方法、アフリカ人の大統領、おおいに歓迎、だったと思います。

いつも思うけど、ソブクエとマンデラは、歩み寄れなかったのかなあ。

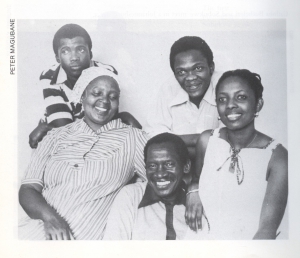

ソブクエと家族の写真(ベンジャミン・ポグルンド著のソブクエの伝記から)

<次回は>

CNNニュースのListening Comprehension Practice(英語でのQ&A)、聞き取り(大崎さん)、新聞記事(大出くん)、ER(カーター医師がコンゴに行ったときの話)を可能な限り。

CNNのmp3(参考ファイル)と聞き取りの用紙でやってみるといいと思います。ニュースは基本的に原稿を読むんで、比較的易しい部類、いい機会やと思うで。

来週に、また。

<12回目> 6月26日

12回目でした。あと3回、残りの日程確認です。

13回目→来週7月3日

14回目→再来週7月10日:2回目の課題提出

7月17日→月曜日の振替で授業なし

7月24日→合同授業でやったので授業なし(たぶんゲストさんのテスト)

15回目最終授業→7月31日

プロジェクターの切り替え器具の故障でもたもたしてしまい、結局ERIXシリーズの6話「悪夢」を観てもらって時間切れ。

X1はコバチ死亡の知らせを聞いて、コンゴを再び訪れたカーターの話です。観たい人は、いつでもどうぞ。ERについては参考までに↓

*「緊急救命室ERIX6『悪夢』46分、ERX1『失われた友を求めて』46分」

ER緊急救命室は、アメリカ合衆国のNBCで放送されたテレビドラマシリーズ。1994年9月9日から2009年4月2日にかけて311エピソードが放送された。日本ではNHKがBS2で第13シーズンまで放送済みである。

* IX6『悪夢』(授業で観た分)・・・国際医療同盟の活動に参加していたコバッチュに助けを求められ、アフリカ・コンゴ共和国の難民キャンプでの医療支援活動に参加する。

* X1『失われた友を求めて』・・・強い意思でコンゴの激戦区に残ったコバッチュが死亡したとの連絡を受け、彼を残してきてしまった罪悪感から再びコンゴに飛び、コバッチュの生存を確認し彼をアメリカへ送った後も、自分の居場所と使命を見出しコンゴに留まる。

コンゴに関しては他にも次回紹介するつもりの「アウトブレイク」と、アイゼンハワーがCIAに命じて暗殺させたルムンバの映画「ルムンバの叫び」という映画もあります↓

*「ルムンバの叫び」115分

http://movie.goo.ne.jp/movies/PMVWKPD32538/index.html goo 映画

志半ばで命を奪われたコンゴの初代首相、パトリス・ルムンバの生涯を描いた作品。2000年仏・ベルギー・独・ハイチ。

*「アウトブレイク」127分

アウトブレイク (Outbreak) は1995年制作のアメリカ映画。アフリカからアメリカに持ち込まれた非常に致死性の高いウィルスに立ち向かう人々を描いたサスペンス。

1967年、アフリカで内戦に参加していたアメリカ軍の部隊が原因不明のウイルス感染で全滅状態となった。軍は隠蔽のため部隊のキャンプを気化爆弾で消滅させた。

そして現在、アフリカの小さな村が原因不明のウイルス感染で全滅状態となった。CDCのダニエルズ大佐の調査で、正体が判明した。

そんな折、アフリカから一匹のサルがアメリカに密輸入された。密売人のジンボは、町のペットショップに売りつける事に失敗し、やむなくサルを森に放した。その後、そのサルに関わった、ジンボや周辺の人々が原因不明のウイルス感染で次々と死亡。感染が広まったシーダークリークという町は大混乱に陥った。ダニエルズは調査を進めていく中、原因不明のウイルスの謎に迫っていく事となる。

<次回は>

今日出来なかったCNNニュースのListening Comprehension Practice(英語でのQ&A)→聞き取り(大崎さん)→新聞記事(大出くん)をやったあと、映像で歴史背景:モブツ政権の崩壊とその後→(遡って)独立・コンゴ危機→レオポルド2世のコンゴ自由国:植民地時代→植民地争奪戦・ベルリン会議と植民地分割あたりまで。

参考ファイルのCNNの音声ファイルと聞き取りの用紙で、聞き取りをやってみみてや。

政治、経済を含む歴史的な流れについて書いたことがあります。授業で話をした内容をまとめました。コンゴで科学研究費を申請しましたが、その分は採用されなかったなあ。

→「医学生と新興感染症―1995年のエボラ出血熱騒動とコンゴをめぐって―」

エイズに関するプリントは配るけど、説明する時間あるかなあ。

来週に、また。

<13回目> 7月3日

もう7月になりました。みんなが入って来てから3ヶ月、少しで前期も終わり、この授業も今日が13回目、あと2回になりました。

来週7月10日が14回目→:2回目の課題提出、黒木くんの2回目のアンケートらしいです、よろしく協力を頼みます。

7月17日(月曜日の振替)、7月24日(合同授業で済み)は授業なし

最終授業が7月31日です。

<今回は>

ERの感想文を集めたあと、CNNニュースのListening Comprehension Practiceをやったあと聞き取り(大崎さん)と新聞記事(大出くん)。どっちもよう出来るねえ。ほぼ完璧で、感心しました。

ニュースの発音(flare, fertile, forested, lying dormantなど)や、英語独特の表現(from nowhere, A mission will have to be financed by other countries, not hisなど)を、結構詳しく。特に日本語と英語の基本的な発音や構造の違う言葉をめぐって説明しました。

transcription(日本語訳も)と新聞記事の日本語訳を最後に貼っときます。細かいところは見比べてや。

<次回は>

モブツ政権の崩壊とその後について配ってある記事を参照にしながら解説したあと、映像で歴史背景(独立・コンゴ危機→レオポルド2世のコンゴ自由国:植民地時代→植民地争奪戦・ベルリン会議と植民地分割あたりまで)を観てもらおうと思っています。

それからERの映像を少し紹介したあと、エイズ。少なくとも、①HIVの複製のメカニズムと②抗HIV製剤について、はやりたいと思っています。時間があれば、エイズをどう捉えるかや、HIVが生物兵器として製造されたと告発したアメリカの医者たちの主張、エイズの歴史・世界エイズ会議をめぐって、などの話をして、抗HIV製剤が開発される以前のERの中のエイズ患者の治療をめぐっての医師の対立の映像などを観てもらえるといいと思ってるけど、時間あるやろかなあ。

ヨーロッパ人が来る前のアフリカや、その新蓄積が産業革命を可能にし、資本主義を加速度的に発展させることになった奴隷貿易、奴隷貿易で主に西アフリカから連れて行かれたアメリカの話もしたかったけど、どう考えても時間がないもんね。

来週に、また。

***********

日曜日の朝に、電話がかかってきました。信州で小児科医をしている蓮見くんからです。プリントで配っているアフリカの音楽について書いてくれた服部くんや工業高校を出たあと看護士になってボリビアに海外青年協力隊で行ったあと二年宅浪をしたあと医科大に入って来た夏目くんなんかと部屋でよういっ

佐久総合病院は地域医療の発祥の地みたいで、研修制度もいいから

蓮見くんは東京の私学を出たあと、海外青年協力隊員としてジンバブエで体育の教師をしてから医科大

小児科医、佐久総合病院、小児科医に感心ある人は、14日(日)の昼過ぎからいっしょに話は出来るよ。

ときどき、そんな電話がかかって来るね。退職前には秋田から子供三人を連れて(内科の女医さん)、岡山からは長男といっしょに(高校の教員をしてるときに二年間担任した男性)、岸和田からはご主人と子供さんを連れて(看護学科ソンクラ研修第一号)。

今回は、医学科の人や地域資源の4年生も誘おうかと思っているけど、どうなるやろなあ。

******************

transcriptionと日本語訳(大崎さんがやってくれたところに日本語訳をつけたものです。)

In Zaire the deadly Ebola virus has claimed more than one hundred lives. At least thirty six more are infected with the disease. And Gary Striker reports the source of Ebola still eludes scientists:

ザイールでは致死的なエボラウィルスによって百名以上の死者が出ました。少なくとも更に36以上がその病気に感染しています。ゲイリー・ストライカーは、科学者にもいまだに原因が解っていないと、次のように報告しています。

“A thousand kilometers north of the Ebola outbreak, Zaire’s President Mobutu visits the town of Gimena. He arrived here from the capital where the population faces the threat of an epidemic, now less than two hundred kilometers from Kinshasa. For the people here Ebola seems very far away, too far they would say to affect their lives. But until last month world’s only Ebola victims were found in this remote region. For nearly twenty years the only known outbreaks of Ebola have been reported here in northern and neiboring Sudan. But the latest epidemic in the southwest has convinced many scientists that Ebola virus is probably lying dormant over wide area of tropical Africa. What scientists do not know is where to find the virus between human epidemics. When it flares up apparently from nowhere, spreads and kills its victims quickly, then disappears just as fast."

エボラ騒動のあった場所より千キロ北部にあるギメナの町をザイールのモブツ大統領が訪れています。キンシャサから二百キロも離れておらず、今現在疫病の危機に直面している首都からこの町に到着しました。ここの住民にはエボラはまったく遠くの出来事のようで、余りにも遠く離れているのでまったく生活に影響はないと言えそうです。しかし先月までは、エボラの犠牲者が出たのはこの遠く離れた地域だけでした。ほぼ二十年間でエボラウィルスの発生が報告されたのは隣国スーダンとの境の北部のこの辺りだけです。しかし、南西部で発生した最近の疫病で多くの科学者はエボラウィルスはあそらく熱帯アフリカの広い範囲で至る所に潜んでいると確信を持ちました。科学者に解らないのは疫病が流行るたびにどこでウィルスを見つければいいのかということです。どこかはっきりしない場所からわーっと広がって蔓延して犠牲者を出しては素早く、できるだけ早く消えてしまいます。

“People speculate whether plants, animals, insects or whatever we don’t know. That’s what we really would like to know."

「人々は植物か動物か昆虫か私たちの知らないものが原因だと思っているようですが、それは私たちが本当に知りたいと思っているものです。」

Somewhere in this fertile and forested region the Ebola virus is carried by an animal or insect or maybe even a plant. A vector organism carries the virus without harm to itself eventually passing it to a human victim. Finding the vector for Ebola will be a major step in understanding the virus and eventually finding a way to save the lives of its victims. The first priority now for the international medical team in Kikwit is to contain the Ebola outbreak. Beyond that a long process of investigation and analysis lies ahead. Months and probably years of field work to track down the virus on its homeground. A mission, President Mobutu says will have to be financed by other countries, not his. But this is an era of budgets cutbacks for science. And even if money is available for research on Ebola, finding out where it hides and how to kill it could still be at the far end of a very long road. Gary Striker, CNN, Gimena, Zaire."

この豊かな森林地帯のどこかに、エボラウィルスは動物か昆虫か、あるいは植物によって運びこまれて来ています。病気の媒介生物が自分自身は被害を受けないでそのウィルスを運び、実際に人間の犠牲者にそれを伝染させます。エボラの媒体生物を発見することが、ウィルスを理解し、実際に犠牲者の命を救うための大きな歩みになるでしょう。キクウィットの国際医療チームが今一番しなければいけないのは、エボラの発生を抑えることです。そのあと、調査や分析の長い過程が先に待ち受けています。何ヶ月も、おそらく何年もかけて現地調査を行ない、ウィルスが発生した土地でウィルスを追跡しなければなりません。特別任務を請け負う人たちは自分ではなく、他の国から財政支援を受けることになるだろうとモブツ大統領は語っています。しかい今は科学予算の削減の時代です。たとえエボラの研究に予算がついたとしても、ウィルスがどこに潜んでいるのか、ウィルスを如何に撃退するのかの解決策を見いだすのは、道の遙かにかなたの話になりそうです。ケーブルネットワークニュースのゲイリー・ストライカーが、ザイールのギメナからお伝えしました。

新聞記事日本語訳(大出くんがやってくれたところまで。)

The Ebola virus outbreak in Zaire has refocused attention on the vast nation of 40 million people in the heart of Africa that has lurched from one crisis to another since independence from Belgium in 1963 (sic).

ザイールでエボラウィルスが発生して、1963年(原文のまま)のベルギーからの独立以来、数々の危機に揺れ動いて来た中部にあるアフリカ4000万人の広大な国に再び注目が集まりました。

The virus, for which there is no known cure or vaccine, has killed at least 64 people.

治療薬もワクチンも知られていないウィルスは少なくとも64人の死者を出しました。

Many Zaireans are openly angry at the government of President Mobutu Sese Seko, who has ruled unchallenged for most of the past 30 years and, according to critics, salted a way (sic) a personal fortune estimated in billions of dollars.

批評家によれば、多くのザイール人が過去30年間無投票で当選し、不正にためこんだ個人の資産が数十億ドルにのぼるといわれるモブツ・セセ・セコ大統領の政府に公然と腹を立てています。

Opposition commentators and independent journalists blame the frequency of epidemics and lack of resources to deal with them on corruption and mismanagement of the wealth of a country blessed with just about every strategic mineral known to man.

反対派の批評家やフリーのジャーナリストは、流行病が頻繁に起こるのも、取り扱う資源が不足するのも、既知のあらゆる戦略的に重要な鉱物資源に恵まれている国の富の管理ミスと賄賂のせいだと指摘しています。

“Mismanagement of public resources that leads to poor management of the environment create opportunistic factors for the birth and spread of epidemics," lamented an editorial in the opposition newspaper Le Palmares.

「環境の管理不備に繋がる、公共資源の管理ミスが日和見的な要因を作り出して、流行病を発生させたり、広げたりしている。」と反対派の新聞ル・パルメール(Le Palmares)の社説は嘆いています。

“Health facilities are in a deplorable state. We have been heading for disaster for a long time," Lambaert Mende, spokesman for Zaire’s chief opposition leader Etienue Tshisekedi said.

「医療関係施設は悲惨な状況です。私たちは長い間、大災害が起きてもおかしくない方向に向かって進んできました。」とザイールの野党指導者エティニュエ・ツィセケディ(Etinue Tshisekedi)のスポークスマン、ランバエルト・メンデ(Lambaert Mende)は言いました。

Corruption has eaten deep into the fabric of Zairean society and government and even quarantine measures announced to keep the Ebola virus from the capital of five million people are being undermined by bribery, Kinshasa city officials say.

賄賂はザイールの社会と政府に深く染み込んでおり、500万人が住む首都をエボラウィルスから守るために発令された隔離手段でさえも賄賂がきく有様です、とキンシャサ市職員が言います。

Public workers are owed several months salary and bribery has become a way of life.

公務員は何ヶ月分もの給料を払ってもらえず、賄賂は生活の一手段となってしまっています。

The virus is stretching Zaire’s decrepit medical services, already hard pressed, to cope with the scourge of AIDS, which has hit Zaire harder than most countries.

ウィルスはザイールの老朽化した医療機関に広がっており、医療機関はたいていの国よりも激しくザイールを襲っているエイズ禍の対応追われています。

Zaire’s political problems began early: Katanga, which today is the mineral-rich province of Shaba, made a disastrous attempt at secession, 11 days after independence from Belgium. It was forced back after three years of bloody conflict.

ザイールの政治の問題は早くに始まりました。鉱物の豊かな現シャバ州であるカタンガ州はベルギーから独立した11日後に、不幸な結果に終わった分離工作が謀られました。その分離工作は血まみれの闘争の3年後に強行されました。

The second largest country in sub-Saharan Africa. Zaire has rich farm and watered by the Zaire river, formerly River Congo.

サハラ以南のアフリカで2番目に大きい国ザイールには豊かな農場があり、旧コンゴ川のザイールの川から水の恵みを得ています。

The country is blessed with some of the best copper deposits in the world but the engine of its economy, the state mining collosus Gecamines, has virtually ground to a halt."

その国は世界でも有数の銅の埋蔵量を誇っていますが、経済のエンジンである国営巨大鉱山会社ゲカマイン(Gecamines)は、事実上操業を停止しています。

Copper production dropped from a peak of 500,000 tons to under 50,000 tons in 1994. Cobalt production slumped too.

1994年には、銅の製造量は最盛期の50万トンから5万トン以下にまで落ち込みました。コバルトの製造量も同じようにひどく落ちみました。

The government has dissolved three core companies in the Gecamines group and not said what will become of the state company, which generates over 70 percent of its hard currency.

政府はゲカマイン(Gecamines)グループの中の3つの中心会社を解散させ、硬貨の70パーセント以上を製造する国営会社の先行きについては言及していません。

The World Bank, International Monetary Fund and creditors led by former colonial power Belgium abandoned Zaire long ago.

世界銀行も国際通貨基金も旧宗主国ベルギーが仲立ちをする債権者たちも、ザイールをずっと以)前に見捨てています。

With inflation running close to five digits, the government has periodically reverted to printing mountains of worthless money.

インフレ率が5桁近くなりつつあるインフレで、政府は定期的に価値のない紙幣を山のように印刷するようになっています。

The capital Kinshasa is still recovering from waves of looting by unpaid soldiers in 1991 that forced France and Belgium to send troops to evacuate Europeans.

首都キンシャサは、ヨーロッパ人を退去させるための軍隊派遣をフランスとベルギーに強いた、給料を払ってもらえない兵士たちによる1991年の数々の略奪行為から何とか立ち直ろうとしているところです。

The United States, which propped up Mobutu during the Cold War as a bulwark against communism in Africa, has been at the forefront of pressure for democracy in Zaire.

アメリカは、冷戦の間アフリカで共産主義に抗する防波堤としてモブツを支援してきましたが、今は最前線に立って、ザイールでの民主主義を求めて圧力をかけています。

<14回目>7月10日

14回目、いよいよ次回が最後です。

7月17日(水)と7月24日(水)は授業がなく、7月31日が最終授業です。

<今回は>

最初に、黒木くんの2回目のアンケートの協力をしてもらいながら、2回目の課題を集めました。アンケートの協力ありがと。

課題は31日(水)の最終授業までには2つを並べて読み、成績を出しとくつもりです。例年は大きなクラスの成績がなかなか出なくて苦戦してたけど、今学期は持ってないので、どのクラスも最終日に登録するつもりです。夏休みを目一杯使いたいんで。

可能なら、課題を読んだ講評をブログに書ければと思ってるけど、仮説を立てての客観的な論証文の評価やアドバイスが要る人はいつでも連絡してくれたら時間とるで。

1995年の2回目のアウトブレイクの翌年にカビラが蜂起してキンシャサに入り、モブツはモロッコに逃げてザイールは崩壊、カビラの暫定政権が誕生しました。そのとき、この前大出くんが読んでくれた新聞記事の最後↓であったように、案の定、アメリカはアメリカ式の民主主義を押しつけて、早く選挙しろとカビラをせき立てましたが、その時、真っ向からその意見に異を唱えた人が二人いました。↓

「The United States, which propped up Mobutu during the Cold War as a bulwark against communism in Africa, has been at the forefront of pressure for democracy in Zaire.

アメリカは、冷戦の間アフリカで共産主義に抗する防波堤としてモブツを支援してきましたが、今は最前線に立って、ザイールでの民主主義を求めて圧力をかけています。」

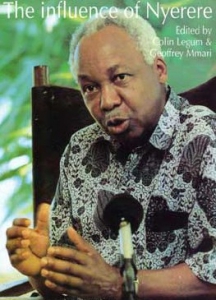

一人は、元タンザニア大統領ニエレレで「道徳的にそんなことが言える資格があるんか、西洋諸国は少しは恥を知る方がいい」とロサンジェルス・タイムズに書きました。そして、道路を整備し8つ隣接する国との行き来をスムーズにして、南アフリカとも繋いでコンゴを中心にした一大ネットワークを作れば、充分にアフリカを再生出来ると言っています。

もう一人は、元タイムズ記者で後に歴史家になってたくさんの本を書いたバズル・デヴィドスンで、ザイールの荒廃の今こそが西洋諸国に介入されずに自分たち自身で国のことをやれる初めてで、最大のチャンスだと言い切りました。ちょっと難しいけど、是非読んでもらいたいなあ。

それから、映像で映画「アウトブレイク」と歴史背景(独立・コンゴ危機→レオポルド2世のコンゴ自由国:植民地時代→植民地争奪戦・ベルリン会議と植民地分割あたりまで)を観てもらうつもりでてパソコンを使おうと思ったけど、プロジェクターがつかずに断念。この部分は次回に。

切り替えて、エイズの話をしました。

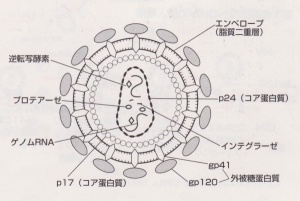

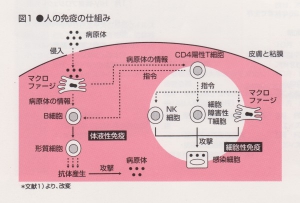

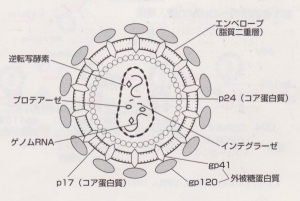

①HIVの複製のメカニズム。免疫の仕組みの話をしたあと、一色くんがおおまかに言ってくれたHIVの複製のメカニズムを、ニューズウィークの記事Disrupting the Assembly Lineを使って補足、逆転写酵素阻害剤とプロテアーゼ阻害剤が今のところ作られていて、それを併用すると効果が大きい→多剤療法、この抗HIV製剤によってそれまでのエイズ=死が、HIVに感染しても発症を遅らせることが可能になり、エイズ=死ではなくなったというような話をしました。

ウェブの動画のリンクを貼っときます。(ブログのCommunityの中に入れてある掲示板で紹介している分です。)

→“HIV life cycle: How HIV infects a cell and replicates itself using reverse transcriptase"

→“How HIV attacks human"

→“Basic Course in HIV – Pathophysiology and Natural History of HIV Infection Harvard University"

→“Basic Course in HIV – History of HIV | Center for AIDS Research"

②抗HIV製剤。1996年からエイズ=死ではなくなったんで、その年をエイズ治療元年というみあいやけど、抗HIV製剤は人類史上でも最も利益を生む薬。薬の利権はアメリカの大統領選の結果も左右したという話もしました。

③エイズの歴史、世界エイズ会議。1981年にロサンジェルスでエイズ患者一号が出た経緯や、その後HIVやAIDSが命名された経緯などの新聞記事History of AIDS Discoveryの解説もしました。

他に、エイズをどう捉えるかや、HIVが生物兵器として製造されたと告発したアメリカの医者たちの主張なども。

<次回は>

「アウトブレイク」と歴史背景、抗HIV製剤が開発される以前のエイズ患者の治療をめぐってのERの映像を観てもらって、終わりかな。そのあと時間が残ってたら、授業の感想をひとりひとりから聞きたいです。

31日(水)に、また。

<15回目> 7月31日

<授業評価アンケートよろしく>←まだの人、今日来てなかった人、よろしくね。

<授業一覧に、今回の分も含めてぜんぶの授業を貼り付けました。一覧出来ます>→「2019年前期 Ma1 (1)授業一覧」

15回目、最後の授業でした。

みんなの授業についてのコメントを聞き、エイズ治療に関するERの映像を観てもらったあと、最後に1985年にロンドン郊外のウェンブリースタジアムで7万人の観衆を集めて行われたライブエイドのフィナーレのDo They Know its Christmas?を観て聴いてもらいました。

ホームページやブログについても解説しました。このブログを作ってくれて、今もメインテナンスや更新の手助けをしてもらっている岩谷くんの話もしました。

成績を個人に委ねられている教員が、それをむやみに振り回すと、へたをすると人の人生を狂わせかねないということをわかってもらいたくて話をしました。医者も治療を委ねられている強者であるには違いないので、むやみにそれを振り回すことなく、いい医者になってもらいたい、それが僕の伝えたかったことで、そのために後期が終わったらプリントの用意をし、用語のファイルの修正をし、授業も出張で抜けないように振り替えて、終わったあとも毎回せっせとブログも書きました。気持ちが少しでも伝わったら嬉しいです。丁寧とはいえなかったけど、コメントありがとう。後期の他の授業の参考にさせてもらうね。

また、どこかで。

✌

成績に関しては、課題と提出物、授業での発表などで評価し、出来れば今週中に登録しておきます。少し遅れるかも知れないけど、約束通り単位は出しておくね。