概要

高校に在籍したままで修士課程に行きましたが、そこでの目標は、「高校での5年間で心身ともに疲れ果てたので出来るだけ寝る」ことでしたが、公費で通っている手前、修士論文も書かないわけにはいかず、その題材に大学の頃に惹かれながらそのままにしていたリチャード・ライトを選びました。

ミシシッピに生まれ、常に疎外感を感じながら自分の居場所を探し求めたライトに惹かれたのは、僕が、家にも、学校にも、地域社会にもいつも疎外感ばかりを感じていたからでしょう。生きる命題も見つからず無為に時を過ごしていましたので、余計に惹かれたのかも知れません。それに、自分を疎外したアメリカ社会への抗議を超えた、もっと普遍的なテーマへの模索を始めていたライトに自らを投影したかったのかも知れません。それに、圧倒的な文章の力を感じたのも、大きな要因だったと思います。

修士論文では、「地下にひそむ男」(“The Man Who Lived Underground”) を手がかりに、そんなテーマの普遍性を追い求めたライトと代表作を扱って『リチャード・ライトの世界』 (Richard Wright and His World) を書きました。

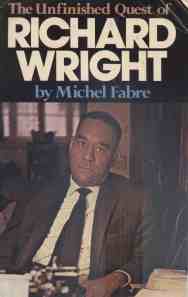

1981年には、はじめてアメリカに行き、ファーブルさん (Michel Fabre) の伝記 The Unfinished Quest of Richard Wright の巻末にある文献目録を片手に、シカゴとニューヨークの古本屋や図書館を巡って資料を探しました。ニューヨークの古本屋のうずたかく積まれた本の山の中からで「地下にひそむ男」が収められている選集Cross-Section を見つけ出しました。今から思いますと、1944年と言えば第二次大戦中で、そんな時に発行された本がはじめて行った古本屋でよくも見つかったものだと感心せざるを得ません。87年に再びその古本屋を探しましたが、すでにありませんでした。

日本ではライトの資料も手に入れ難かったこともあり、神戸市外国語大学を拠点に1950年代から活動を続けていた黒人研究の会に入ったのもその頃で、その機関誌『黒人研究』にこの「リチャード・ライト作『地下にひそむ男』―出版の経緯に触れてー」を寄せました。修士論文を書いたり、初めてアメリカに行った中から生まれたもので、「学術的な」最初の作品、ということになります。

「黒人研究」52号 (1982) 1-4ペイジ

本文

リチャード・ライト作『地下にひそむ男』―出版の経緯に触れてー

この作品が中篇とはいえ、黒人・白人の枠を超えて読者に訴えかけるのは、展開のおもしろさと表現上の工夫に加えて、テーマの普遍性と新しい視点に負う所が多い。この小説は、一部分も含めて、Accent 誌、Cross-Section 誌及び短編集『八人の男』(Eight Men) の中に “The Man Who Lived Underground" のタイトルで作品が収録されているが、この小論ではその出版の経緯に触れた上で、テーマと視点の面から「地下にひそむ男」の評価を試みたいと思う。

ライトは1941年の終りには150ペイジからなるこの作品の草稿を仕上げており、脱稿後直ちに翌年の春を出版のめどに、草稿をHarper’s社に送っているが出版を断られている。注1 同年12月には、Accent誌の刊行を始めていた友人Kerker Quinnにその草稿の一部を与えており、それが翌年の同誌春季号の170ペイジから 176ペイジに「ある小説からの二つの抜粋」と副題が付された小篇として収載されている。注2 1942年度中にはHarper’s社にならったCosmopolitan、Macall’s Magazine、The Atlantic Monthlyにも出版を断られているが、それは単行本としては作品が短か過ぎて展開の統一性に欠けている理由からであった。又、その草稿が1940年にベストセラーになった『アメリカの息子』(Native Son) に匹敵するだけの作品かどうかの確信が、出版者側に持てなかった事にもよる。注3 結局、1944年にそれまでライトの出版に尽力して来た友人Edwin Seaverが、新人発掘を目的とした選集Cross-Section誌にこの作品を収載するまでまとまった形では公にされていない。注4 尚、作品は同誌の58ペイジから102ペイジに収められているが、最初の草稿にあったとされる場面が大幅に削られている。その削られた部分には、警察の暴挙により逮捕され不当な拷問を受けた末、無実の殺人罪を押し着せられた主人公の黒人青年が、隙を見て逃亡する場面が扱われている。注5 その後1960年には、Cross-Section誌に発表されたものと同一の作品が、短編集『八人の男』の中に収録されている。その短篇集は同年のライトの死によって翌1961年の出版になっているが、著者自らが編集し、配列した集大成とも言える内容の作品であるので、短編集の中に収められた作品を完成版と呼んで差しつかえないと考える。従って現在、1941年脱稿の草稿、1942年にAccent 誌に発表された小篇、及び1944年にCross-Section誌に収められ、後に『八人の男』の中に収録された完成版とが存在していることになる。草稿が未出版であるので三者を比較考察する事は出来ないが、草稿の一部と見られる小篇と完成版を比べる限り、完成版は小篇にかなりの手が加えられたものである事がわかる。もっとも、小篇には完成版に見られない表現も散見されるし、それが150ペイジの草稿からの7ペイジ足らずの短い抜粋である事も考える必要はある。しかしながら、抜粋という副題から考えて、その7ペイジ足らずがほぼ草稿のままで発表されたと見られる小篇に、完成版ではかなりの加筆が認められる事、更に、先に記したように完成版を発表する際に草稿が大幅に削られた事から判断して、完成版は草稿にかなりの手が加えられたものであると推察できる。

以上の経緯から、完成版を評価する際には小篇に触れるのが妥当だと思えるのだが、その小篇が、「地下にひそむ男」の作品評価の対象には現在なっていない。その理由は、それが草稿の抜粋である上、量が非常に僅かなことによると思う。しかし、逃亡後下水溝に逃れた主人公の地下での場面の一部を扱った小篇が、この作品全体のテーマに係る重要な部分の抜粋であり、「地下にひそむ男」の評価に関する重要な手掛りを握っていると思われるので、ここではまず小篇の考察を終えてから、この<地下作品>の評価をはかりたい。

Accent 誌の小篇は、副題の「ある小説からの二つの抜粋」が示す通り、二つの部分で構成されている。前半はほぼ3ペイジ半の分量で、下水溝から主人公が後に隠れ家と決め込む空洞に入るところから始まり、その空洞内で盗んで来た様々な「戦利品」を使って、例えば、天井から電気を引いて電燈をつけたり、膠を塗りつけた壁に紙幣を張りめぐらしたり、タイプライターを打つ場面が中心に描かれている。そして、その遊びに飽きてしまった主人公が、再び下水溝の中へ探険に出かけて行き、その途中で下水の窪みに落ち込むが、持っていた棒きれで九死に一生を得る箇所で終っている。後半は3ペイジ足らずの量で、主人公が空洞内で眠りから醒める場面で始まり、紙幣を張りめぐらした壁に、今度は釘を打ちつけ、そこに時計や指輪を吊り下げたり、ピストルを試射したり、或は泥の床にばらまいたダイヤモンドを踏みつけたりする場面が中心に描かれている。そして、壁をみつめながら道具箱の上に腰を下ろし、莨に火をつけ、深く物事を考えた様子で、主人公が首を横に振る場面で終っている。

抜粋という形式を取った短いこの小篇から受ける印象は全体を通じて非常に曖昧である。例えば、主人公がどういう名のどんな人物で、なぜ地下に居るのか、又、紙幣やダイヤモンドがどこから持って来られたものなのか・・・それらについては殆んど記述がなされていない。只、タイプを打つ時に、「長い暑い日でした」(it was a long hot day)とやったり、契約書に見たてた用紙を手にして架空の人物に向って「はい、明日までに契約書を用意しておきます」と言った後、全く奴ら (they) のやる通りだとつぶやいたりする。或は自らを、朝食後の葉巻きを吸いながら散歩する富豪に仕立てて空洞内を歩いたりするといったことから、おそらく主人公が、いつも金持ちの白人を羨しげに眺めている黒人青年ではと想像するのは可能だが、それも明確なものではない。又、紙幣を張りめぐらした空洞を自分の隠れ家と決め込むところから何らかの理由で逃亡している事はわかるが、その原因は示されていない。或は紙幣にしてもダイヤモンドにしても最初から定冠詞が付されていて、それがどうして地下に持ち込まれたのかは明らかではない。更に、登場人物が主人公一人である上、大半が空洞内での主人公の行動についての記述になっている為、作品全体は単調で緊迫感に欠けている点は否めない。しかし、逆にその描写や記述の為に、かえって二つの姿が浮き彫りにされていると私は考える。一つは、主人公が紙幣を壁に張ったり、ダイヤモンドを踏んづけたりする中で執拗にその価値を問いかけている地上世界の姿であり、もう―つは、地下の空洞内での問いかけを通して、社会や自己について目覚める主人公の姿である。地上で価値あるものとされる紙幣もダイヤモンドも、地下の主人公には壁に張り、泥の床に踏みつける遊び道具に過ぎなかった。又、地上では意識の基準とされる時間も、地下の青年にはもはや意識する必要性のないものに過ぎなかった。壁に紙幣を張り終えた青年は「これで地上世界に勝った」と考える。又、それらの金品は「使う」ために盗んで来たのではなく、人があたかも森から薪を拾って来るように取って来たに過ぎないのだと考える。そう考える主人公には、地上世界が死臭に満ちている荒涼とした森のように見えて来たのである。その地上世界に拒まれた自分、その地上世界から逃れて来た自分とは一体何か。刻明な描写と記述を通して、社会の価値観や社会の中に於ける自分の存在についての問いかけを浮き彫りにしたこの小篇は、草稿からの一部の抜粋である短いものに過ぎないが、完成版のテーマに係る重要な問題部分を扱っており、この<地下作品>の評価への大きな手掛りを含んでいると考えるのである。

Accent誌のこの小篇と同様にCross-Section誌に収められた作品も二つの部分で構成されていて、その前半は、ほぼ30ペイジ分の量から成っている。官憲に無実の殺人罪を押し着せられた主人公の黒人青年フレッド・ダニエルズ (Fred Daniels) が、逃亡中、偶然の出来事からマンホール伝いに下水溝に逃げ込む緊迫した場面で始っている。そして、地下で旧下水道の空洞を発見し、そこを拠点に色々な地下室に侵入して相手に見られることなく地上世界の「現実の裏面」を垣間見たり、そこから持ち帰った紙幣やダイヤモンドを使い空洞内で遊びに興じる場面が中心に描かれている。その体験と遊びを通して地上社会の本当の姿や自分自身の存在に気づいた主人公は、その事を告げたい衝動を抑え切れず再び地上に戻る事を決意する。そして、地上に戻る途中、彼のせいで無実の罪の嫌疑をかけられ咎め立てを受けているラジオ店の少年の姿と、同じ様に咎め立てを受け、その責め苦に耐えかねた末自殺を図って死んで行く宝石店の夜警の姿を覗き見る所で終っている。後半は、ほほ14ペイジの分量で、主人公が地上に戻る所から始まり、無意識のうちに辿り着いた警察署での場面が中心に描かれている。そこで青年は、既に真犯人が捕えられている為に自分が自由の身であることを知る。それにもかかわらず、地下生活を通して知り得た真実を告げたいという思いが捨てられず、警官たちを自分が出入したマンホールの所まで案内する。しかし、地下生活から獲得した視点を明らかにしようとした彼の思惑とは裏腹に、その中の一人の警官の手にする銃に撃たれて、主人公が下水の中に消し去られる場面で終っている。

作品全体は、表現上数々の工夫がなされて緊迫感に満ちている。その中で浮き彫りにされるものは次の三点である。(1) 主人公が地下から覗き見た日常性に埋没している地上世界の人々の姿、(2) そのような人々の生活する虚偽と死臭に満ちた地上世界の姿、(3) そうした地上世界から追われて地下に逃げ込んだ結果知り得た自分の本然的な姿である。その (1) の日常性に埋没している地上世界の人々の姿については、主人公が垣間見た教会と映画館に関する場面があげられる。彼は地下から二度教会で歌う人々の姿を見る。最初、その光景を見て「何かひどく嫌なものを眺めている」(62ペイジ)注6と感じるが、その理由はわからなかった。二度目、その光景を見た時には「あいつらは間違っている」(85ペイジ)とつぶやいた後「あいつらは決して見つけられない幸せを求めようとするから、思い出す事も納得する事も出来ない何か恐しい罪を犯してしまったと感じるんだ」(85ペイジ)と考える。又、人が一旦その罪を感じると「意識では忘れていても、日常生活の中でいつも不安な状態を作り出すんだ」(85ペイジ)と主人公はその理由に気づく。又、映画館に入り込んだダニエルズは、映画に興じる人々を見て、教会の人たちを見て感じたのと同じ衝動を抱く。「この人たちは、自分の人生を嘲笑っているのだ」(65ペイジ)と思い、又、 奴らは自分たちの動く影に向って叫んだりわめいたりしているのだ」(65ペイジ)と哀れむ。更に、「この人たちは子供なのであり、生きている時には眠っていて、死にかけた時に目覚めるのだ」(65ペイジ)と考えてため息をつく。

(2) の虚偽と死臭に満ちた地上世界の姿に関しては、下水に流されている赤子の死体を見た場面、宝石店で、ある男が金庫から金を盗むのを覗き見た場面、或は主人公の盗みのせいで無実の罪の咎め立てを受けているラジオ屋の少年と宝石店の夜警の姿を垣間見る場面があげられる。更に、地上に戻った主人公が警官の手によって下水に流し去られてしまう場面もあげられよう。最初、下水溝を歩いていた主人公は、塵芥に交って流れる赤子の姿を見た時、まだ生きていると考えて一度は救おうとするが、死んでいる事に気づいてぎくりとする。その時、彼は教会で歌う人々から受けたと同じむなしさを味わうと同時に、警官に咎められた時と同じ感情を抱く。赤子は、眠っているように目を閉じ、無言の抗議をしているかの様に拳を握りしめていた。彼を地下に追いやった地上世界は、無垢な赤ん坊を下水に流し去るような人間の住む世界であった。又、宝石店で、偶然から金が一杯詰った金庫の中を覗き得た彼は、一度は大金の感触を味わってみたい感情から「盗み」を思い着き、金庫が再び開けられるのを待つ。閉店時かと思われた時、白い手が金庫のダイヤルに触れ、金庫は開けられ、ある男が金を持ち去って行った。ダニエルズは、自分の「盗み」は単に大金を手にする感動を味わいたい為で、おそらく快楽の為に使うその男の盗みとは違うのだと考える。閉店間際に忍び入って来て、いとも簡単に金庫を開けたその男は、実は店内の事情に詳しい内部の者ではなかったか。注7 その後、主人公が金庫内の金品を総て持ち去った為に、盗みの嫌疑を受け咎められる宝石店の夜警の姿を見るが、主人公は「現実に盗みを働いたその男が咎められていない」(87ペイジ)ことを苦々しく思う。地上世界は、信頼されるべき内部の人間でさえ盗みを働く所でしかなかった。そして、ダニエルズは、彼のせいで無実の窃盗罪を押し着せられ咎め立てを受けるラジオ屋の少年と前述の宝石店の夜警の姿を見ることになる。その夜警を厳しく責め立てていたのは、ダニエルズを拷問し、彼に無実の罪を押し着せた同じ三人の警官たちであった。責め苦に堪えかねたのか、夜警は自殺を図る。その光景を前にして、彼は地下から飛び出して行き彼らに真実を告げてやろうかと考えるが「夜警は罪を犯している。今責められている犯罪については無実であったとしても、彼はいつも罪を犯しているし、今までずっと罪を犯していたのだ」(87ペイジ)と考えて彼は思いとどまる。結局、その夜警は自らピストルを使って死んで行くが、その死体を前にして警官たちは次のように言う。

「わしらの予感は正しかった。やっぱりこいつがやっていたんだ」

「よし、これでこの件も片づいた」(88ペイジ)

そんな光景を目の当りにしたダニエルズは、その後長くその場を立ち去れず暗闇の中に立ち尽す。地上世界とは、無実の人間が咎められない所でしかなかった。最後は、主人公が警官の手により下水に流し去れる場面に関してである。ダニエルズは、自分が地下生活の体験から得たものを立証する為に、先ず自らマンホール伝いに下水溝に降りて行く。下水の流れに立って、マンホールを覗き込んでいる警官たちに、自分に続いて入って来るように叫ぶが、警官のひとりがダニエルズをいとも簡単に銃で撃ってしまう。撃った後警官たちは次のような会話を交す。

「なぜあいつを撃ったんだ、ローソン」

「やらなきゃならんかったんだ」

「どうしてだ」

「ああいう手合いは撃たんといかん。あいつら物事を目茶苦茶にするからな」(101~102ペイジ)

地上世界は、官憲が代表するような体制の暴挙や不条理がまかり通る所で、物事をまるくおさめる為に無罪の人を咎めたり、邪魔者は虫けら同然に切り捨てる所でしかなかった。ダニエルズ主人公が地下から垣間見た地上世界は、そんな欺瞞と死臭に満ち溢れた世界であった。

(3) のそうした地上世界から追われて地下に逃げ込んだ結果知り得た自分の本然的な姿とは一体何であろうか。主人公は侵入した様々の地下室から「戦利品」を空洞内に持ち込んで「遊び」を繰り広げる。紙幣を壁に張りめぐらし、その壁に釘を打ちつけ、指輪や時計を吊り下げる。泥床にダイヤモンドやコインをばらまいて踏んづける。それらは総て、自分に犯罪人の烙印を押した地上世界への挑戦であり、虚偽に満ち溢れた地上社会の価値観に対する烈しい問いかけに他ならなかった。地下の主人公には、宝石店から盗んだ宝石も、肉屋から持ち帰った庖丁も同レベルの遊び道具としての価値しか持たなかった。又、地上では、時を「意識の王座」に着かせているが、昼夜の区別すらない地下にいて、社会から隔絶された彼には,もはや時を意識する必要性もなかったのである。

このように見てくると、この作品には主人公が黒人である必然性が必ずしもないとも考えられるが、それはライト自身が意図したことでもあった。ライトはこの作品の草稿を書き終えた後の1941年12月13日に、友人Paul R. Reynolds に当てて「自分がまともに黒人・白人問題を超えて一歩踏み出したのは初めてのことだ・・・」という手紙を送っているのである。注8又、この作品は数々の問題を提起している。虚偽に満ちた社会への疑問、日常の惰性に気づかぬ人々への批判、権力の暴挙に対する抗議、或はその社会の価値観に対する問いかけ、或はそんな社会の中で現に生活し、苦悶している自分の存在への不安、これら総ては、現在の社会にも相通じる問題である。従って、この作品の中で扱われているテーマは、ライト自身が意図したように,人種の枠を超え時代を超えた普遍性を備えていたと言える。更に、テーマの普遍性に加えて見逃してならないのは視点の問題である。つまり、主人公が多くの体験を通して社会や自己の存在について考え、その本当の姿に気づき目覚めたのが、日常性に埋没した地上世界に於いてではなく、むしろ異常とも言える地下世界からであり、主人公が垣間見たものは「さかさの現実」ではなくて、「現実の裏面」であったという新たな視点である。先にライトは『アメリカの息子』に於いて、黒人青年ビガーが白人娘メアリーを殺害したのは、黒人を隔離し続けて来た白人のアメリカ社会が産んだ所産だと決めつけ、烈しく白人社会に抗議した。この作品に見られるテーマの普遍性と新たな視点は、その『アメリカの息子』に見られる抗議的色彩の濃いテーマや視点を一歩踏み超えたものであったとは言えないであろうか。

又、そのテーマの普遍性と新たな視点からメタファーが生まれている。例えば、虚偽に満ちた地上世界が、あの「アメリカの息子」を生んだアメリカ社会の姿であるとすれば、悪臭に満ちた地下の排泄溝の世界は、白人には見えない、隔離された黒人社会の姿であると考えられる。或は夜警を死に追いやり、ダニエルズを虫けらの如く下水に流し去った権力の横暴が、正に不条理を孕む白人アメリカ社会の象徴であるとすれば、下水溝の中を塵芥に交って流れ去る黒人青年ダニエルズは、その白人至上主義社会で何の力も持たない黒人社会の化身であるとも考えられる。

完成版としての中篇作「地下にひそむ男」が、普遍的なテーマを扱い、新たな視点を備え、しかも黒人社会を暗喩(メタファー)として扱った点で、ライト自身の黒人作家としでの自己意識も失われていない作品であり、人種の枠を超え、時代の枠を超えて人々に訴えかける小説であると考えるのである。Edwin Seaverは1945年のCross-Section誌の序文で、前年に収載したこのライトの小説を 'excellent’ という語で形容しているが、注9 私もそれに賛成の意を表したいと思うのである。最後に、この作品が、既に1956年には、ハックスリー、トルストイ、モーパッサン、サロヤンと並んで『クインテット-世界最傑作中篇小説5篇』(Quintet – 5 of the World’s Greatest Short Novels) の中に収録されていることを付け加えてこの小論を終えたいと思う。注10

<注>

注1 Michel Fabre: The Unfinished Quest of Richard Wright,William Morrow & Company, 1973.

注2 Ibid., pp. 241, 575. 尚、Accent 誌は1940年の秋から開始された季刊誌で、この作品が収載されている春季号はVol.Ⅱ (Autumn, 1941 – Summer, 1942) に含まれている。

注3 Ibid., p.241. Michel Fabreは以下の記述をしている。

“It may also have been too short or tracking unity, considering the abrupt change from the realistic style of the police brutality in the first chapters to the more metaphoric,・・・”

注4 同誌にはA Collection of New American Writingの副題が付きれており、その序文で Edwin Seaverは、その語彙 'American’ は、アメリカ人によって書かれたというだけの意味であり 'New’ は今まで出版されていないという意味に過ぎないと予め断り、色々な事情から出版されない主として1940年代の作品の発掘が出来ればとの主旨を述べている。

注5 Michel Fabre: op. cit., p. 240.

注6 引用文はCross-Section (ed. Edwin Seaver, L. B. Fisher, New York, 1944) 誌中の本文による。以下、括弧内にペイジ数を記している。尚、日本語訳は赤松光雄・田島恒男訳『八人の男』(晶文社、1969年)を参考にした。

注7 この点は、古川博巳氏の直接の御指摘による。

注8 Michel Fabre: op. cit., p. 240.

注9 その序文には次のような記述がある。"I don’t mean to say that if I had not included Richard Wright’s The Man Who Lived Underground and Ira Wolfert’s My Wife The Witch in the first Cross-Section, these excellent novelettes would have gone unpublished forever."

注10 古川博巳著『黒人文学入門』 (創元社、1973年), 202ペイジ参照。

執筆年

1982年

収録・公開

「黒人研究」52号1-4ペイジ