つれづれに:多剤療法

今回は多剤療法(multi-drug therapy, cocktail therapy)である。多剤療法の出現で、それまでのエイズ=死が、HIVと共に生きられるという概念に変わった。画期的なことだった。

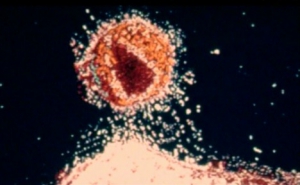

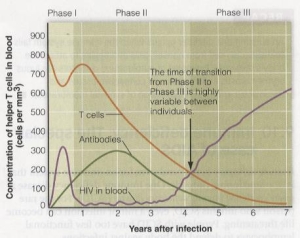

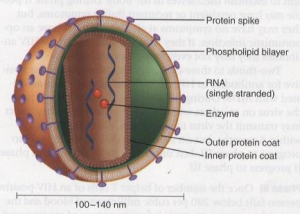

最初にエイズ患者が出てから10年ほどで、HIVの構造もほぼわかり製剤開発の可能性も見えてきた。1996年にエイズ治療元年と言われて始まった多剤療法は、そういった流れから生まれた。多剤療法を思いついたのは、HIVのリボ核酸(RNA、RiboNucleic Acid)がデオキシリボ核酸(DNA、DeoxyriboNucleic Acid)を逆転写(reverse transcribe)するときによく間違いを起こすのを見て、それじゃ、たくさんの薬でやってみたらどうだろう、という発想を思い浮かべた人たちがいたかららしい。

それまでは既存の抗癌(がん)剤を援用したAZT(azidothymidine)という逆転写酵素阻害剤(RTI, Reverse Transcriptase Inhibitor)しか選択肢がなかったが、プロテアーゼ阻害剤(Protease Inhibitor)と併用してみたら、劇的な効果があったというわけである。1996年の米国エイズ会議でその症例報告をしたグループの一人がデビッド・ホー(David Ho、何大一)である。カリフォルニア州立大学ロサンジェルス校(UCLA)の医学部(1978年 – 1982年)で内科の臨床研修を受けていたときに、サンフランシスコのシーダーズ・サイナイ病院でエイズ患者を診察している。のちに、イギリスとアメリカが作ったドクメンタリー「エイズの時代」(2006)に登場し、診察した当時の模様を伝えている。

「エイズの時代」(↓)では、最初にエイズ患者を診察した医師やハイチやコンゴなど、当時話題になった地域を取材して関係者にインタビューしている。デビッド・ホーもその中の一人である。ホーは小学校6年生まで台湾の台中市で過ごし、1957年に渡米した父を追って一家でロサンゼルスに移住した。1974年にカリフォルニア工科大学で生物学の学士号を、1978年にハーバード=MIT健康科学技術部門で医学博士号を取得している。

その後、UCLA医学部(1978年 – 1982年)で内科、マサチューセッツ総合病院(1982年 – 1985年)で感染症の臨床研修を受けた。エイズ患者を診断したのは1981年にロサンゼルスのシダーズ・サイナイ医療センターで内科の研修医をしていたときである。ホーは、流行し始めた当初からHIV/エイズの研究に従事していた。1990年代半ばにホーの研究チームが行ったHIV複製の動態を解明するための臨床実験は、HIVの治療を目指す先駆的な取り組みの基盤となっている。アレルギー・感染症研究所(the National Institute of Allergy and Infectious Diseases)とメルク社(Merck)の科学者たちが開発していた抗レトロウイルス併用療法(Combination Antiretroviral Therapy)を支持して、HIVの複製を永続的に制御できることを初めて実証した。「不治の病」だったエイズが管理可能な病気に変わる転換点となった。

多剤療法は画期的だったが、現実には医療費が高額で経済的に恵まれた人たちにしか恩恵をもたらさなかった。当時の新聞記事でも保険制度の進んだ日本でさえ、年額100万はかかる点を指摘していた。米国でも貧困層は手が出ず、ましてや第3世界では医療費を払える人はほとんどいなかった。

それに当初は手のひら一杯の薬を毎日服用しなければならず、副作用もきつかったと聞く。日本赤十字本部の看護師がザンビアに派遣されているときにジンバブエの田舎に抗HIV製剤服用の指導に出かけたら「食べないで薬を飲むと副作用がきついので、朝から食べ物を探しているけど見つからなくて‥‥」と言われて返す言葉がなかったと報告記に書いていた。

だから、ブラジルも南アフリカも抗HIV製剤のコピー薬を手に入れようとしたが、欧米の製薬会社は卑劣な手段で妨害している。次は製薬会社である。

いま、エイズ関連の連載を続けている。先に→「エイズ」、→「ウィルス」、→「血液」、→「免疫の仕組み」を書いたあと、1つ目の山☆→「HIV増幅のメカニズム」と2つ目の山☆簡単な→「エイズ発見の歴史」は書き終えた。今は最後の3つ目の山☆社会問題として:アメリカ(エイズ会議、抗HIV製剤、HIV人工説)に入っている。→「CDC」、→「国際エイズ会議」、→「医師の苦悩」に次いで、今回は「多剤療法」を書いた。次回は製薬会社である。