つれづれに:南アフリカ1860(2022年10月23日)

つれづれに:南アフリカ1860

色付いてきた柿を昨日は夕方までの第1弾で35個、夜に第2弾で21個、合計56個剥いた。既に出来ていた15個と出来かけの15個を足すと86個まで行ったわけである。最初の15個は取り入れ、きれいに洗って熱湯消毒して拭いた。一部は大根とのなますになっている。「サラダ感覚で食べてね」「細かく千切ってヨーグルトに入れて食べたよ」と妻は言っていた。糖分を一定分しか摂れないのでたくさんは食べられないが、大事に食べようとしてくれている。「手間がかかってるからね‥‥」と言っていた。作業はまだ続く。

ヒューズの「黒人史の栄光」(↓、“The Glory of Negro History,” 1964)を教科書に使ったお陰で、1860年がアメリカ史の大きな流れの潮目だったかも知れないと考えるようになった。

そのあと、日本もひょっとして‥‥と考えて確かめてみたら、井伊直弼(↓)が殺された1860年が大きな歴史の流れが変わる潮目だったような気がして来た。それでは、ヨーロッパは?アフリカは?南アフリカは?そう思いついて他も考えてみることにした。元々アメリカ史もアフリカ系アメリカ人作家の小説がわかるようにと辿り始めただけだったので、歴史そのものに関心が高いわけでもない。何十年間で南アフリカとコンゴとケニアとガーナとジンバブエの歴史、それも僅かに一部を辿っただけだ。その範囲で、と限定して考えることにした。先ずは南アフリカである。

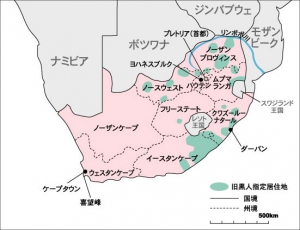

南アフリカにオランダが来たのが1652年である。江戸時代が始まってから半世紀ほど後である。南アメリカや中央アメリカでやりたい放題をしていたポルトガルは拠点を作って東アフリカや東南アジアに進出していた。自国のマンパワーの非力を自覚していたということだろう。すぐ北のアンゴラの後の首都ルアンダにすでにポルトガルが拠点を作っていたので、オランダ人はそこを避けて南の一番端の南アフリカのケープ地方(↓)に来て、定着してしまった。最初は東南アジアに進出していた東インド会社の中継地のために立ち寄っだけだったが、オランダ人入植者はそこにいた狩猟民サン人や農耕民のコイコイ人を奴隷にして農園で働かせるようになった。もちろんその時の社会基盤は農業だった。

次いでイギリス人がやって来た。植民地争奪戦の激しかった時期で、フランスと激しく争っていた。アジア航路の要衝南アフリカをフランスに押さえられる前にと、イギリスはケープに大軍を送った。1795年のことである。奴隷貿易の資本蓄積で産業革命を起こした西欧社会は産業社会に突入していた。従って、農業が軸のオランダがすでに支配していたケープに、産業が軸のイギリスが大軍を送ったわけである。オランダ系入植者アフリカーナ―は当然抵抗するが、勝負は目に見えている。権力闘争に負けたアフリカーナ―の富裕層は家財道具を牛車に乗せて内陸部に移動した。1833年である。当初従属させたサン人やコイコイ人より文化の程度が高かったアフリカ人と衝突してアフリカーナーは苦戦するが、それでも何とか19世紀の半ば頃には、肥沃な土地を有する海岸部の2州ケープ州となタール州をイギリス人入植者が領有し、内陸部の2州ととオレンジ自由州のアフリカーナ―の領有をイギリスが認める形で収まった。

しかし、1867年にオランダが領有するオレンジ自由州のキンバリーでダイヤモンドが、1886年にトランスバール州で金が発見されて、事態は急変した。鉱山権を巡ってイギリス人とアフリカーナ―は壮絶な戦いをするが、アフリカ人を搾取する一点で妥協し、1910年に南アフリカ連邦を作ってしまった。互いに銃を持っているので、相手を殲滅するには双方合わせて13%の人口は少な過ぎて戦いを続ければ、囲まれている87%のアフリカ人にやられて共倒れするのを自覚しながら殺し合っていたのである。昔から自給自足の生活を続けていたアフリカ人は、突然ヨーロッパからやって来たオランダ人とイギリス人に土地を奪われ、産業社会で需要の高い鉱物資源を狙われ、効率よく搾り取れる巨大な短期契約労働機構の中に組み入れられて、安価な労働力としてこき使われるようになってしまったのである。

ダイヤモンドの露天掘り(バズル・デヴィドスン「アフリカシリーズ」より)

もし金とダイヤモンドが発見されていなかったら、その後の急速な展開はなかったかも知れない。オランダにもイギリスにもケープはアジアへの中継地にしかすぎなかったし、南アフリカ自体はさほど重要ではなかったからである。なまじ鉱物資源が極めて豊富だったために、工業諸国の恰好の餌食になってしまった。ありとあらゆる鉱物資源にめぐまれているコンゴと同じである。

ゴムの採取を強要されるコンゴ人(バズル・デヴィドスン「アフリカシリーズ」より)

そう考えると、南アフリカの潮目は金が発見された1867年のようである。日本とアメリカの1860年より7年後のことある。

1960年代のヨハネスブルグの金鉱山「抵抗の世代」より

南アフリカの歴史は少し齧った。ライトの小説を理解するためにアフリカ系アメリカの歴史を辿ったのと同じである。「ライトシンポジウム」で出会った人から「MLA」に誘われたとき、出来ればアフリカの作家で発表して欲しいと言われ、「ラ・グーマ」を選んだ。発表するためには基礎的な歴史も必要だった。歴史についてはバズル・デヴィドスンの「『アフリカシリーズ』」と「ハーレム」の本屋さんで手に入れたThe Struggle for Africaを軸にした。

医大に来てから講演を頼まれて、南アフリカの歴史とアパルトヘイトの話をさせてもらう機会もあった。(→「アパルトヘイト否!」、→「海外事情研究部」、→「歯医者さん」)全学(↓)の教養の授業では「南アフリカ概論」をたくさん持ったので、ずいぶんと歴史も鍛えられた。半期945人、1クラス542人が教養授業の記録で、定年退職後の話である。授業最後の年は、ズームで「南アフリカ概論」3つを同時開講した。コロナで前期に1年生が大変そうだったからである。100人を超えるズームのいい経験をさせてもらった。退職後の6年間、工学部の人はほぼ全員「南アフリカ概論」を取ってくれていたようである。ただ、1年にたった1コマ持っても「どうして専門の自分が教養科目を持たないといけないのか?」と文句を言う多くの教員と、「教養はおもしろくないし、必要性も感じない」と教養を軽視する学生の狭間で、「よくもまああれだけようさん持ったもんだ」と思うと同時に、自分自身の馬鹿がつく人の良さとあほさかげんに呆れるばかりである。終わってしまえば、何とでも言える。