『ワールド・アパート』 愛しきひとへ

概要

南アフリカの白人ジャーナリスト、ルス・ファーストの自伝『南アフリカ117日獄中記』(117 Days, 1965)をもとに、娘のショーン・スロボが脚本を書き、クリス・メンゲスが監督したイギリス映画『ワールド・アパート』の映画評です。『遠い夜明け』に続いて上映されました。アパルトヘイトによって傷つけられた母娘の切ない相克に焦点をあてています。

(117 Days, 1965)

本文

A WORLD APART 『ワールド・アパート』 愛しきひとへ

ゴンドワナ18号 (1991) 7-12ペイジ

「ワールド・アパート」

『ワールド・アパート』は、ダイアナとモリー母娘の悲しいもの語りである。全体を通して流れる抑制のきいた音楽と美しく色鮮やかな南部アフリカの風土が、二人の悲しさを切なく映しだす。

今は異国に逃れた夫に宛てて、届くとも知れぬメッセージを聖書に書き付け、自らの命を断とうとするしかなかった母親ダイアナ。二人だけしか知らない隠し場所で見つけ出した母親の遺書の中に、自分の名前を見い出せなかった娘モリー。二人の悲しみは、すれ違う。

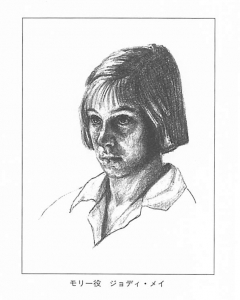

子供を持つ中年女性の毅然とした美しさを漂わせるダイアナ役バーバラ・ハーシー。自分を構ってくれない母親に反発しながらも、必死で理解しようと努める少女のひたむきさを演じるモリー役ジョディ・メイ。二人の、決して多くはない言葉の、心憎いばかりのやりとりは、表面こそ互いに平静を装ってはいるものの、その実、ぐらぐら揺り続けるそれぞれの微妙な心の綾を、悲しい音楽にのせて伝えてくれる。

1988年度カンヌ国際映画祭で上映され、同年10月に日本でも封切りされたこのイギリス映画は、それまでに公開された、南アフリカ問題を取り扱った『アモク!』と『遠い夜明け』より、味わいが深かった。

『ワールド・アパート』は、南アフリカの白人ジャーナリスト、ルス・ファーストが1965に亡命先のロンドンで出版した 117 Days[野間寛二郎訳『南アフリカ117日獄中記』(理論社、1966)がある]をもとに、娘のショーン・スロボが脚本を書き、クリス・メンゲスが監督した映画である。1963年の南アフリカを舞台にしたこの映画は、搾取構造を温存してあくまで白人の権益を守ろうとする白人勢力と、南アフリカに住むすべての人間がその富を享受出来る民主国家を実現しようとする黒人勢力が激しく衝突する当時の緊迫した状況を、13歳の少女の目を通して鮮明に映し出している。

ショーン・スロボがクリス・メンゲスの反対を押し切ってつけたタイトル「ワールド・アパート」は、父親ジョー・スロボの発案によるものだが、「それぞれの世界」、「別個の世界」という含意のタイトルは、子供/大人の世界、黒人/白人の世界、体制/反体制の世界など、さまざまな「それぞれの世界」を想起させるだけでなく、その「それぞれの世界」が、見る者の心に、南アフリカの問題を超えたもっと大きな問題を投げかける。

母から娘へ

(挿画小島けい画)

両親の活動を少しでも理解したい、何でもいいから関わりたいと願うモリーの心情をダイアナも知っていた。だからこそ、早朝の黒人のデモ行進に連れて行ってとせがまれたとき、迷いはしたが、敢えて連れて行くことにしたのであろう。しかし、せめて子供たちだけは、自分たちの闘いの渦の中に巻き込みたくはなかった。それが、母親として愛しい者たちにしてやれる唯一のことだと考えたからである。

拠点となった自宅にはよく人が訪れる。ソロモンをはじめ、出入りする人たちは皆一様に優しかったが、結局は誰も何も教えてくれない。大好きな父親でさえ、真夜中に忍んで別れを言いに来てはくれたが「国外に逃亡するの?」と尋ねたとき、「モリー、もういい」と人差し指で唇を押さえ、行き先も教えてくれずに出ていってしまった。

偶然街で目にした黒人の自転車事故の話を母親に持ちかけてみても、忙しそうにして、なぜか取り合ってくれない。机の隠し場所という二人だけの秘密をやっと分かち合えたと思ったのに「中に何を隠してるの?」とたずねてみたら、返ってきたのは「モリー、もういいわ」という父親と同じ言葉だった。

家族での食事中に「誰か喋った奴が居る……」とやって来たジャーナリストの同僚ハロルドが帰ったあと、モリーがダイアナに尋ねる。

「誰なの、お母さん?」

「誰って、何のこと?」

「誰が喋ったの?」

「誰でもないわ」

「ハロルドはなんてったの?」

「べつに」

「…………」

「…………」

「今日、校長先生がお父さんのこと、質問したわ」

「どんな質問だったの……あなたは何て言ったの?」

「べつに」

弁護士の父親とジャーナリストの母親、二人は黒人たちのために、国の正義のために必死に闘っているのだから、と自らに言いきかせるモリーの、母親に対する精一杯の言葉での抵抗だった。

なんとか嵐に巻き込むまいとする大人たちの思惑とは裏腹に、母親の目を盗んで事務所のパンフレットをそっとセーターの下に忍ばせるモリー。両親の世界を知りたいと願う子供心からだが、事態のただならぬ気配は感じ取れても、13歳の少女が理解するには「南アフリカ共和国」の現実は理不尽に過ぎた。

そこには、母と娘の世界を遥かに超えた体制/反体制という「それぞれの世界」が存在していたのである。

体制と反体制

舞台となった1963年。この年が南アフリカの歴史の一つの大きな分岐点になろうとは、吹き荒ぶ嵐の只中にいたダイアナには、おそらく思いも及ばなかっただろう。

シャープヴィル事件以来の国際世論の高まりや、激しくなる地下武力抵抗組織の破壊活動などにより危機感を増した白人政権は、62年6月に一般法修正令、俗に言う破壊活動法を強行した。共産主義弾圧法、不穏集会法、非合法団体法など、それまでの人種差別法や抑圧法などをまとめて改悪したものである。8月にはANCの最高指導者ネルソン・マンデラを逮捕したが、それでも破壊活動の火は鎮まらなかった。いよいよ追い詰められた政府は、一般法修正令を更に改悪した一般法再修正令、別名90日間無裁判拘禁法を急きょ成立させて、厳しい弾圧に乗り出した。共産主義弾圧法や破壊活動法などに触れる者だけでなく、それらに係わる情報を持つと思える者なら誰でも、逮捕状、裁判もなしに逮捕・拘禁できる権利を警察幹部が持つという驚異的な法律であった。63年5月初めのことである。

シャープヴィルの虐殺

63年中に少なくとも594名がその法律の餌食になったと言われている。ダイアナ(ルス・ファースト)が白人女性第1号として117日間の孤独拘禁を強いられたのも、この法律による。

ダイアナが強いられた、運動が許される30分を除く23時間半に及ぶ孤独拘禁が如何に非人道的なものであったか。『国連特別委員会報告』(1963年度~1969年度)の、南アフリカの精神科医その他から出された反対意見からもうかがえる。

外部からの刺戟をうばわれた者が、変調をきたし、完全な精神病になることをわれわれは実験によって知っている。……彼は、何でも信じ、何でもいう状態にはいる。……孤独拘禁の1~3日間に、拘禁者は当惑、落胆の兆候をしめし、誰とでもつきあおうとし、3~10日間の拘禁後は、無意識行動をおこなう傾向をしめす。その後は幻覚をおぼえ、現実と虚構を識別するのが困難になる。数ヵ月の拘禁ののちには、被拘禁者は意気沮喪して、しばしば自殺をする状態になる……野間寛二郎著『差別と叛逆の原点』(理論社、1969年)276ペイジ頁。

『差別と叛逆の原点』

ダイアナが、90日後に釈放されて、すぐ再逮捕されたのは、90日という期限が名目に過ぎず、90日という命令を繰り返しすことによって、政府が個人を無期限に拘禁できると指示したからである。その精神構造は、尋常ではない。

先に住んでいたアフリカ人から土地を奪い、一方的に国を宣言したヨーロッパ人。その侵略を正当化するためには、白人/黒人の「それぞれの世界」が必要だった。そして、奪い取った権益を守るためには、その「秩序」を乱すものは、ダイアナのようにたとえ同胞の白人であっても、体制は反体制分子として社会から排除しなければならなかったのである。

メイドとマダム

ソロモンの拷問死の報せを受けて悲嘆にくれるエルシーは、ダイアナが慰めようとして肩にかけた手を払いのけた。体制に弟を奪われたばかりのエルシーにとって、南アフリカの解放を願って闘うダイアナさえも、体制に守られながら、召使を雇い、プールつきの邸宅に住む白人でしかなかった。ダイアナがいくら良い人であっても、タウンシップに住む家族を養うために、白人の家で、来る日も来る日も、洗濯や掃除をやり、料理を作り、子供の世話をしなければならないエルシーの現実は変わらない。また、いくらモリーが母親のように慕ってくれても、遠く離れたわが子に会えるのは、仕事が休みのわずかな時間でしかない。所詮、ダイアナは「マダム」であり、エルシーは白人居住区域に住むことを許された「メイド」なのである。

「あらゆる可能なところで南アフリカというものを表わさなければいけない」と考えたクリス・メンゲスの意図どおり、色々な場面で黒人/白人の世界が登場する。ダイアナの事務所の階段を掃く黒人と階段を降りるモリー。「ランド・デイリー・メイル」を配る黒人少年とモリー。広い庭の手入れをする黒人と男友達とプールで戯れるイボンヌ。パーティで給仕をする「ボーイ」とプールサイドで踊ったり、ワインを手に談笑する白人……。 社会の隅々にまで、黒人/白人の世界は浸透しており、アパルトヘイト体制が続くかぎり、その状況は、基本的に変わることはない。

娘から母へ

冒頭に記されているように、この映画は「事実に基づいて」作られたものであるが、厳密な意味では「事実に基づいて」はいない。

ショーン・スロボが、母親の自殺未遂について知ったのは、ロンドンで母親の獄中記を読んだ時である。したがって、この映画のクライマックス、ダイアナとモリーの和解の場面は、現実にはなかったことになる。

「聞いて、お願いだから聞いて。母さん、本当に心が砕けてしまいそうだったのよ。そんな状態で一体あなたに何がしてあげられたって言うの……恐かった、恐かったのよ、他の人を危険なめにあわせてしまうんじゃないかって……」

「どの人たちよ」

「母さんの友だち、ハロルドのような人たちよ」

「お母さんの友だち、友だち、お母さんの仕事、みんなお母さんのやってること……」

「そう、母さんの友だち、母さんの仕事、でもみんなのやってることはすべてこの国のためよ……」

「あたしのことは?」

「あなたはここで暮らせる、ここで食べていける。でも、エルシーの子供たちはどう?」

「あたしはエルシーの子供じゃない、あたしはお母さんの子よ」

「いい?エルシーは子供たちと一緒に住めないわ、それも理由は黒人というだけ。シャープヴィルではたくさん撃ち殺された、うしろから撃たれたわ、逃げてるところを撃たれたのよ。それにソロモン、あの人だって殺された……」

「そんなこと、私だって知ってるわ。子供扱いはやめてよ」

「いいわ、そうね、知ってるでしょうとも。あんたが知ってるってこと、母さんも知ってるわ。でも母さん、あんたがどれくらいわかるかってことも知ってるのよ、もしあなたさえ自分を……」

自らの選択を弁明するダイアナと、自分にさよならも告げずに死のうとした母を詰るモリー。なぜ自ら命を断とうとするしかなかったのかを懸命にわが子に諭そうとする親心と親に捨てられた、と感じる悲しみを全身で母親にぶつけようとする子供心の、切ない相克である。

「あたしは一体何が起ってるかなんにも知らないわ。お母さん、あたしに何も教えてくれない……」

「みんなの間でもお互い話し合ったりしないわ。安全じゃないもの」

「あたしは父さんの居場所だってしらない、それに、お父さんが出てった理由だって……ずるいよ。いつだって母さん、あたしと一緒にいてくれないし……そんなのずるい……」

「そうね。ずるい……ずるいわね……ほんとにごめんね、ずるいわね……あなたにお母さんがいて当然ね。そう、お母さんはいるのにね、あなたの理想どうりじゃないけれどね。モリー、大切に思ってるわ。父さんだって、ね。母さんもお父さんの居場所は知らない。でもね、マンデラやシスルと一緒に闘ってるの、お父さんは逃亡したけれど、もしそうしてなかったら、おそらく終身刑だったかもしれないわね。大変な時代になってきたわ。モリー、大切に思っているのよ」

(挿画小島けい画)

「私が成長し、母親の活動をようやく理解し、いろんな話ができるようになったとたん、母は突然、断ち切られるように暗殺されました。この悔しさをどこかにぶつけたくて、このシナリオをいっきに書き上げました。母が生きているときに、私は何もできなかったのです」とショーン・スロボが言うように、モリーの叫びは、小包爆弾によって、1982年にモザンビークのエドゥアルド・モンドラーネ大学で殺された母親ルス・ファーストへのスロボ自身の叫びに違いなかった。そして、モリーが、ソロモンの葬式で母親に続いて、ためらいがちに挙げたこぶしは、解放を願いながら闘った母親を奪った体制へのスロボ自身の怒りでもあるが、同時に、生きている間に理解し合えなかった母親への、哀しい鎮魂歌ではなかったか。

「私が映画の世界に入ったのは、反アパルトヘイト運動に没入していった両親に対する反発からでした。その作品が、反アパルトヘイト映画になったというのは、一つの皮肉かもしれません」とショーン・スロボは述懐する。

誰もが大勢の人々の中で、大声を出しながら力強くこぶしを挙げなくてもいい。帰れない異郷の地で、独りためらいがちに挙げる「アマンドラ」があってもいい。

*「シネスイッチ」(ヘラルド・エース発行)という雑誌が1988年10月の5号で、この映画の特集を組んでおり、映画はレンタル・ビデオで見ることが出来る。(4月には、日本衛生放送でも、放映されたようである)

映画そのものは、残念ながら、宮崎では上映されなかった。後に封切りされたユーザン・パルシー監督の『白く渇いた季節』(1989年制作)もオリバー・シュミッツ監督の『マパンツラ』(1990年制作)も、九州でも福岡までは来たようだが、いつものように、日豊本線を下って来ることはなかった。

1991年8月 宮崎にて

執筆年

1991年

収録・公開

「ゴンドワナ」 18号 7-12ペイジ

「ゴンドワナ」 18号