1「ロバのパオンちゃん」(小島けい)

2「アングロ・サクソン侵略の系譜5:ミシシッピ」(玉田吉行)

**************

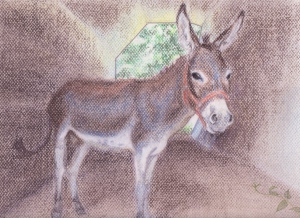

1 私の絵画館:「ロバのパオンちゃん」(小島けい)

私は馬も好きですが、ロバも大好きです。<ロバ好き>になったのは、パオンちゃんというロバと出会ったからです。

その出会いは、ちょうど14年前乗馬に通い始めた頃で、かってにパオンちゃんと名付けたそのロバの絵を、私は何枚も描きました。ロバ主さんは優しい方で、それらのほとんどを購入して下さいました。

そのため、今手元にはパオンちゃんの絵が少ししか残っていません。

私は新しいパオンちゃんの絵を描きたい!と思い、しばらく前からとりかかっているのですが、使っている写真は、左目の部分だけが暗くてよく見えません。

そこで何か参考に出来るロバの写真はないかしらん?とロバを検索していたら、えっ?!と思いました。

10年以上前に描いた<トンネルのパオンちゃん>が載っていたのです。そしてそこをクリックすると文章も読むことができました。

***************

高速道路の下のトンネルに、その驢馬(ろば)はつながれていました。名前は「パオンちゃん」と、私が勝手に名づけました。

驢馬(ろば)の鳴き声を聞いたことがありますか。

「パホパホ、パオーン」と、それはもう大きな声で鳴くのです。

その声があまりに大きすぎて、預けられている小さな牧場内では飼えません。そこで、私が通う牧場の外れにあるトンネルで暮らしています。

いつも独りでいるパオンちゃんは、小道の向こうの牧場に行きたくてしかたがありません。なにしろ、そこにはたくさんの馬、そしてポニーや、犬などがいますから。そうそう、最近は子馬も生まれましたしね。

パオンちゃんはトンネルの向こうの栴檀(せんだん)の木にくくられていますが、時々脱走しては仲間のところに走ります。

あまりにうれしくて、顔を空に向けたまま走るのですよ。

こんなパオンちゃんでしたが、別の牧場の方に気に入られ、引っ越しをしました。

今は、空に近い広い高原の牧場で、1番の人気者となり、楽しく過ごしているそうです。…………

という文章を書いてから2年後、高原の牧場にいるパオンちゃんとようやく再会を果たすことができました。

パオンちゃんは突然現われた私に、最初は少しとまどっているようでしたが、そこは馬よりも賢いと言われる驢馬(ろば)のこと、そのうち胸に頭を押しつけるようにすりつけてきました。きっと思い出してくれたのだと私は思います。

いつもひとりぼっちで寂しそうだったパオンちゃんが、青い空、白い柵、広い牧場のすばらしいパノラマのなかで、のんびり草を食べている姿を見て、ほんとうによかった!と思い、私は目的地へむかいました。

実はその高原からさらに40分ほど行った飯田高原の「九州芸術の杜」というところで、その10月、私は個展を開いていました。榎木孝明美術館をはじめ、小さなログハウスの美術館が点在するなかのギャラリー「夢」においてです。

その年はご縁があって、急きょ10月に個展をしましたが、今年は昨年同様、九月に個展を開きます。

大きな樹々に囲まれ、そこだけ別世界のゆったりした時間が流れている美しい場所に、今年もでかけることができる。誰にともなく、心から、感謝です。

→「驢馬のパオンちゃん」(No. 25:2010年9月)

************

何年も前から毎月書き続けている<私の絵画館>の一節でした。

結局、左目の参考になる写真は見つかりませんでしたので、またいつものように、見えない部分を想像で補い、見えているかのような感じで描くしかありませんが。

久しぶりに自分の絵と文章に出会えて、何だか懐かしいような感覚を覚えましたので、<まあ、いいか・・・>と、パソコンを閉じました。

**************

2 アングロ・サクソン侵略の系譜5:ミシシッピ

1985年のリチャード・ライト(Richard Wright、1908-1960)のシンポジウムで、発表者の一人伯谷さんから、2年後のMLA (Modern Language Association of America)での発表の誘いを受けました。ファーブルさんに自分の思いが充分に伝えられなくて英語をしゃべろうと決めたものの、すぐに運用力がつくわけでもなく、取り敢えず英語に慣れるために、もう一度ミシシッピに行くことにしました。

初めての1981年は、図書館と古本屋巡りだけでライト縁の土地巡り(生まれたミシシッピ州→10年ほど住んだシカゴ→ベストセラーを生み出したニューヨーク→アメリカを見限って移住したパリ)まではかないませんでしたので、今回はニューヨーク→ミシシッピ→メンフィス→シカゴを辿ろうと思いました。ファーブル(Michel Fabre)さんの『リチャード・ライトの未完の探求』(The Unfinished Quest of Richard Wright)では、ライトは小作人の父親と小学校の教師の母親の間にナチェズ(Natchez)で生まれ、その後州都のジャクソン(Jackson)、グリーンウッド(Greenwood)、テネシー州メンフィス(Memphis)に住み、1927年にシカゴ、37年にニューヨーク、最終的には46年にパリに移り住んでいます。亡くなったのは1960年、52歳です。

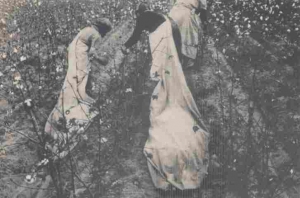

小作人(A sharecropper)

今回もサンフランシスコに泊まってからニューヨークに行き、ラ・ガーディア空港(LaGuardia Airport)からジョージア州のニューオリンズ(New Orleans)に飛びました。ルイ・アームストロング(Louis Armstrong)が生まれ育ったというフレンチクウォーターをぶらついたあと、プロペラ機でライトの生まれたナチェズに飛びました。

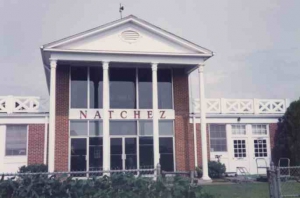

空港からの景色

もうずいぶんと経ちますので記憶がぼんやりとしていますが、その時の感想を「ライト縁の土地巡り」の途中で、アメリカ文学関係の雑誌「英米文学手帖」に書いて送りましたので、ナチェズで何を思ったのか、どう感じたのかが僅かながら残っています。

*****

「ニュー・オリンズから、僅か5人の乗客を載せたプロペラ機が着いたところは、空港と呼ぶには、あまりにもイメージが違いすぎていた。もし、飛行機さえなければ、れんが造りの閑静な佇まいは、小さな郡役所と呼ぶ方が適しい。リチャード・ライトの生まれた1908年のナチェズが再現されるわけではないが、いつか、ライトが生まれたというナチェズの地に、立ってみたかった。

小さな空港の、入口の扉を押し開いたところに「ナチェズ」が広がっていた。ポールに星条旗の掲げられたむこうに、馬が数匹、のんびりと草を食べている。背景は深い森だ。美しく、牧歌的な光景だった。

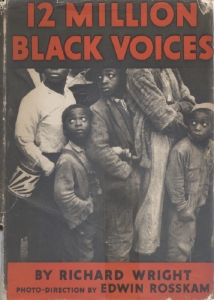

「私たちの耕す土地は美しい・・・・・・」で始まる一節を思い出した。かつて、アフリカ大陸から連れて来られた黒人たちの数奇な運命を綴った『千二百万の黒人の声』の一節である。ライトは、苛酷な白人社会と、美しく豊かな風土とを対比させることで、理不尽な白人社会の苛酷さを、読者の心に鮮明に焼きつけた。「風土が美しければ美しいほど、読者の目には白人社会が、より苛酷なものに映る」とある雑誌に書いたが、心のどこかで、その豊かで美しい風土をこの目で確かめたかったのかも知れない。ライトは、たしかに文学的昇華を果たしていた、という思いが深まって行く。

最近、「アーカンソー物語」というビデオ映画を見た。リトル・ロックの町でおきた事件を扱ったドキュメンタリー風の映画である。黒人の高校生を受け入れまいとする、白人の側の愚かしさが浮彫りにされていた。

キング牧師が、白人の警官に首根っこを押えつけられている写真、木に吊るされている黒人青年を取り囲む十数人の白人男女の異様な写真など、次から次へとその残像が目に蘇って来る。すべて、この美しく豊かな土地の上で展開されたのか。

今は夜中だが、ホテルの中庭のプールでは黒人、白人の男女若者が入り交って、楽しげに騒いでいる。喧噪に誘われて廊下に出ると、へイッ、ヨシ!という威勢のよい声が飛んで来た。昼間立ち話をした陽気な黒人育年である。頭のてっぺんにだけ円く髪を残した髪型が、似合っている。会う度ごとに、大声で気軽に声をかけてくれるのは、うれしいが、そんなに早口にまくしたてられても、相変らず慣れぬ耳が素早く応じてはくれない。にこにこと笑うしか能がない自分が、少々もどかしい。そのくせ、変に焦らないのも又なぜかおかしい。アメリカへ来るのが、これで3度目になるせいかも知れない。

昨年の11月に、ミシシッピ州立大学でリチャード・ライトのシンポジウムが行なわれた。あるセッションの終わりに、高校で教員をしているという若い白人の女の人が立ち上がり、州は華やかな国際シンポジウムに協力はしても、担任しているあの子たちに何もしてやっていないと訴えた。担任している生徒の95パーセントは黒人であるという。

通りすがりの旅行者にしかすぎない私には、本当の現実の姿は、見えない。

人の営みとは無関係に、歳月だけは過ぎ去って行く。第3次世界大戦の前夜。最近の世の中の動きは不穏にすぎる。「人は歴史から何も学んではいない」と鋭く指摘したのは、たしか加藤周一氏だったか。歴史から何かを学ぶために、私は今、一体、何をすればよいのだろうか。

今回は7人に増えた乗客を載せたプロペラ機は、俄かに降り出した雨の中を、ライトが少年時代を過ごしたという州都、ジャクソンに向かう。(1986年7月25日)」

*****

『千二百万の黒人の声』(1941)

綿畑で

「英米文学手帖」→「ミシシッピ、ナチェズから」

『千二百万人の黒人の声』については「黒人研究」(1986)に書いています。→「リチャード・ライトと『千二百万人の黒人の声』」

ナチェズからはプロペラ機で首都のジャクソンに行き、しばらく街中を歩いたのち、今度はバスでグリーンウッドに向かいました。

州都ジャクソン

グリーンウッドではアメリカが車社会だと再認識させられる出来事がありました。ジャクソンからグリーンウッドのバスターミナルに着いたとき、そう広くない建物は乗降客で混雑していました。人混みを避けてしばらくぶらついたあと戻ってみると、建物の入り口のドアに鍵がかかっていました。次のバスが来るまでのあいだ、入り口に鍵をかけるとは想像もしていませんでした。外には電話ボックスも見当たらないようで、しばらくぶらぶらして辿り着いた先は、警察署。白人の警官は外国からの旅行者にはとても親切なようで、それでは、とパトカーでホテルまで「護送」してくれました。

ホテルには辿り着いたものの、どこかに出かけようにもタクシーは使えないようでした。仕方なく、真夏の炎天下、ミシシッピ川まで歩いて行くはめになりました。一時間ほど歩いたあと川を見ながら、かつては蒸気船が奴隷の作った大量の綿の積み荷をメンフィスからニューオリンズまで運んでいたのだと思いました。

グリーンウッドのミシシッピ川

港湾労働者(Stevedoors)

メンフィスに行く前に、オックスフォードのミシシッピ大学に寄りました。シンポジウムをご主人と主催した、当時はミシシッピ大学で准教授だったメアリエマ・グラハム(Maryemma Graham)さんと、知り合いになったスクエアブックスのリチャーズ(Richards)さんに会うためです。グラハムさんは前回も掲載したファーブルさんといっしょに撮ってもらった写真にも写っています。約束もせずに直接研究室を訪ねましたが、歓迎してくれました。

メアリエマ・グラハムさん(中央)

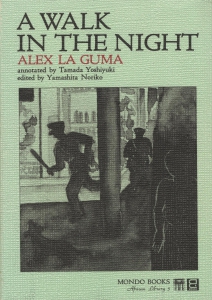

リチャーズさんには二年後にMLAで南アフリカの作家アレックス・ラ・グーマ(Alex La guma)で発表することになったので、何か資料が入荷したら送って下さいとお願いしました。

そのあと、今度はバスでメンフィスに行きました。今ならエルビス・プレスリー(Elvis Aron Presley)の生家グレースランド(Graceland)と、有名なビールストリート(Beale Street)には行くと思いますが、その時は大きな通りを歩いただけのような気がします。夕方四時頃だったと思いますが、大きな通りを歩いていると、大柄な黒人がつかつかと近づいて来て、ペーパー?と聞いてきました。道のまん中でペーパー?と思いながら、自信なさげに、ペーパー?と聞き返したら、怒ったように口に指を突っ込み、僕を見下ろしながらI’m hungry!と言ったようでした。なるほど、Give me a favor.つまり、金をくれと言うことか。ミシシッピでは鉄道線路の近くを歩いているときに、二回ほどGive me money!と突然言われていましたが、その都会版と言うことのようでした。Give me a favor.も聞き取れなかったんだと、今になって思います。

メンフィスの通り

最後に、ライトが10年ほど過ごしたシカゴに行きました。最初に来た時には、3時間ほどパレードをぼんやりと眺め、シカゴ図書館で1920年代の新聞記事の現物を見て、あの時代の新聞が残っているんだと感心し、シカゴ美術館でモネ(Claude Monet)の睡蓮の大作を見て、凄いなあと思いました。(1992年にパリのマルモッタン美術館(Musée Marmottan Monet)に行ったとき、たくさんの睡蓮を見ながら、シカゴの方がすごかったなあと感じました。)

シカゴではシンポジウムで連絡先を聞いていたスターリング・プランプ(Sterling Plump)さんの自宅を訪ねました。発表者の一人で当時イリノイ大学(The University of Illinois)の教員をしておられたようです。今から思うと、シンポジウムに行く前にプランプさんの編著Somehow We Survive: An Anthorogy of South African Witingは読んではいましたが、シンポジウムのあとで少し話したくらいの日本人をよくも家に迎えて下さったと思います。何を話したのかは覚えていませんが、高層マンションの一室から街中を見おろしながら話をした光景がぼんやりと残っています。一度木内さんから、その時のインタビューを録音してないか、残っていたらインタビュー集の本に入れるからとメールで聞かれたことがあります。Sterling Plumpさん、有名になられたのかなあと思いました。残念ながら、その時は録音用の小型テープレコーダーは持って行きませんでした。

アメリカの場合、日本のように定年退職の制度はなく、出来る人は年を取っても現役だそうです。伯谷さんも84歳で現役、この前出版された46冊目の本を送ってもらいました、と木内さんから聞きました。

2週間ほどの日程でしたので、それほどたくさん英語をしゃべる機会があったわけではありませんが、僕自身のライト縁の土地巡りは何となく出来たような気がしました。(宮崎大学教員)

シンポジウムについては簡単な報告と報告の日本語訳を書き残しています。

→「リチャード・ライト国際シンポジウムから帰って(ミシシッピ州立大、11/21-23)」(「黒人研究の会会報」第22号4ペイジ)

黒人研究の会会報」第22号

→<a href="https://kojimakei.jp/tama/topics/works/w1970/2353″>"Richard Wright Symposium"</a>(報告の日本語訳)