<連絡事項>

次回は5月14日(火)、連休明けの7日は月曜日時間割。

<今回は>

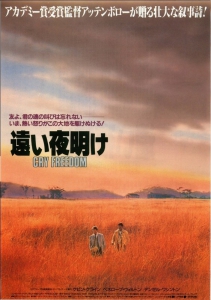

3回目でした。しばらく大学のことなど話をしてから、「遠い夜明け」(編集版)の続き、トーイックの過去問のサンプル問題(絵を見ての4択)をやるつもりがプリントが見当たらず、『金のフレーズ』⑤の5まで聞いてもらって時間切れでした。

<次回は>

先に、コシシケレリアフリカなどの歌を紹介、コメント、THE COLONIZATION OF SOUTH AFRICAの予定確認。それからトーイックのサンプル問題演習、Test 1 Part 1、時間あるやろかなあ。

「遠い夜明け」(Cry Freedom)はどうやった?少し重なるかも知れんけど、詳しく解説しときます。感想文を書いてもらうつもりで用紙を持って行ってたのに渡すのを忘れました。次回渡しますので、書ける人は予め書いといてや。印象の強い間に。

「遠い夜明け」に関して配ってるプリントは「遠い夜明け」の1988年の新聞広告(表裏)と、主演のデンデル・ワシントンと原作者のドナルド・ウッズと、「ネルソン・マンデラ」を歌ったユッスー・ンドゥール(表)と試写会の割引券。主演のデンデル・ワシントン↓

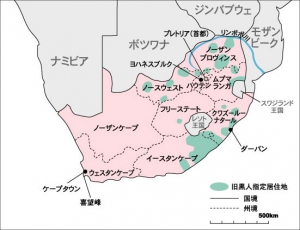

この映画を作ったのは監督のリチャード・アッテンボロー。「ガンジー」や「コーラスライン」で超有名な監督です。冒頭に典型的な場面を持って来るのが好きなようで「ガンジー」では暗殺の場面、今回の場合は、スラムの強制立ち退きの話を南アフリカの典型的な場面として衝撃的に持って来ていました。英文テキストの中にも以下の文を紹介しています。日本語訳も貼っておきます。

******************

The bantustan policy meant that Africans were to be prevented from living permanently in the white areas. Ruthless, forced evictions took place to force ‘surplus labour’ to move from the towns to the bantustans. Crossroads outside Cape Town is only one example of this policy.

バンツースタン政策は、アフリカ人を白人地区で永住させないという意味のものでした。冷酷で、強制的な立ち退きが、「余剰労働力」を町からバンツースタンに強制的に移動させるために強行されました。ケープタウン郊外のクロスローヅはこの政策の一例です。

REFERENCE 3 参照3

We can hear the news of Radio South Africa about the 1978 Crossroads eviction in the following scene of Cry Freedom.

Newscaster: “This is the English language service of Radio South Africa. Here is the news read by Magness Rendle. Police raided Crossroads, an illegal township near Cape Town early this morning after warning this quarter to evacuate this area in the interests of public health. A number of people were found without work permits and many are being sent back to their respective homelands. There was no resistance to the raid and many of the illegals voluntarily presented themselves to the police. The Springbok ended . . .”

今日も少し解説したけど、米国映画「遠い夜明け」の以下の場面で、1978年のクロスローヅの立ち退きについての南アフリカのラジオニュースが出てきます。

ニュースキャスター:「こちらは南アフリカラジオの英語放送です。

マグネス・レンドルがニュースをお伝えします。公衆衛生の見地から、その地域を空け渡すように勧告を出したあと、今朝早く警察は、ケープタウン郊外の不法居住地区クロスローヅの手入れを敢行しました。多くの人が労働許可証を持たず、それぞれのリザーブに送り返されています。手入れに対して全く抵抗の気配もなく、不法滞在者は自発的に警察署に出頭していました。放送を終わります・・・。」

**********

人種隔離政策の下で情報操作を強いられている白人にはそういうニュースしか流れないわけです。小さい頃から白人社会で育ったら、それが当たり前、というわけです。

ウッズとビコの出会いのシーンは、いつも美しいなあと思います。2回目に貼ってたと思ったけど、そうでなかったんで、ここに貼っておくね。あの通りは1992年にハラレに行った時に、たぶん近くを通ったような気がします。transcribeしたのを貼っておきます。

Cry Freedom_The first meeting

Woods: Steve Biko? Are you Steve Biko?

Biko: l am. l would have met you in the church, but, as you know, l can only be with one person at a time. lf a (third) person comes into the room, even to bring coffee, that (breaks) the (ban)… And the (system) – the police – are just across the road. But, of course, you would (approve) of my (banning).

Woods: No. l think your (ideas) are (dangerous), but, no, l don’t (approve) of (banning).

Biko: A true (liberal).

Woods: lt’s not a title l’m (ashamed) of, though l know you (regard) it with some (contempt).

Biko: l just think that a white (liberal) who (clings) to all the (advantages) of his white world – jobs, housing, education, (Mercedes) – is perhaps not the person best (qualified) to tell blacks how they should (react) to (apartheid).

Woods: l wonder what sort of (liberal) you would make, Mr. Biko, if you were the one who had the job, the house, and the (Mercedes), and the whites lived in (townships).

Biko: lt’s a (charming) idea. lt was good of you to come, Mr. Woods. l wanted to meet you for a long time.

Mercedesはマーサディーズと発音、意味はメルセデス・ベンツ。ドイツ車で金持ちのシンボル。医者ややくざがよう乗ってる車で、医学科の駐車場ではよう見かけるねえ。

**********

自己意識の話も補足しときます。

今日も映画を観たあと話をしたように、ビコは合法的に殺されましたが、それだけ体制に脅威だったということでしょう。

裁判の中でビコがEven in this environment we must find a way to develop hope for themselves, to develop for this countryと言ってたけど、ほんとすごいよね。前の方Even in this environment we must find a way to develop hope for themselvesは僕でも言えるので、ま、授業でずっと言い続けて来たつもりやけど、あとの方to develop for this countryは、言えないもんね。この国のやってきたことを考えると、恥ずかしすぎて、国に希望を紡ごうと言う気にならんもんなあ。今日も何度も言ったけど、こう言わないといけないのは悔しいね。

自己意識については、ビコとマルコム・リトルに焦点を当てて書いたことがあります。ビコを引用して書いた部分です。

*****************

白人優位・黒人蔑視

奴隷貿易に始まる西洋諸国の侵略によって、支配する側とされる側の経済的な不均衡が生じましたが、同時に、白人優位・黒人蔑視という副産物が生まれました。支配する側が自らの侵略を正当化するために、懸命の努力をしたからです。支配力が強化され、その格差が大きくなるにつれて、白人優位・黒人蔑視の風潮は強まっていきました。したがって黒人社会は、支配権を白人から奪い返す闘いだけでなく、黒人自身の心の中に巣食った白人優位の考え方を払しょくするという二重の闘いを強いられました。アメリカ映画「遠い夜明け」で広く知られるようになったスティーヴ・ビコは、ある裁判で黒人意識運動の概念について質問されたとき、その「二重の闘い」に言い及んで、次のように述べています。

基本的に「黒人意識」が言っているのは黒人とその社会についてであり、黒人が国内で二つの力に屈していると、私は考えています。まず何よりも黒人は、制度化された政治機構や、何かをしようとすることを制限する様々な法律や、苛酷な労働条件、安い賃金、非常に厳しい生活条件、貧しい教育などの外的な世界に苦しめられています。すべて、黒人には外因的なものです。二番目に、これが最も重要であると考えますが、黒人は心のなかに、自分自身である状態の疎外感を抱いてしまって、自らを否定しています。明らかに、ホワイトという意味をすべて善と結びつける、言い換えれば、黒人は善をホワイトと関連させ、善をホワイトと同一視するからです。すべて生活から生まれたもので、子供の頃から育ったものです。[I Write What I Like (New York: Harper & Row, 1986), p. 100.神野明他訳の日本語訳『俺は書きたいことを書く』(現代企画室、 一九八八年)が出ています]

南アフリカを本当の意味で変革していくためには、先ず何よりも黒人ひとりひとりが、厳しい現状に諦観を抱くことなく、自らの挫折感とたたかい、自分自身の人間性を取り戻すべきだと、ビコは説きました。自己を同定するために自分たちの歴史や文化に誇りを持ち、次の世代に語り伝えようと呼びかけました。そして、経済的な自立のための計画を立てて、実行に移しました。

*************

ブログに載せています→「自己意識と侵略の歴史」

では、次回にまた。

一度家に戻ってしばらく寝て、今からまた研究室です。英語をしゃべりたい人が練習に来る予定。

トーイックについて少々。

今トーイック協会から出ている唯一の本には過去の2種類のテスト(Test 1とTest 2)が入っていて、今日やろうとしたのはその前にあるサンプル問題2題。Test 1は10題。次回はやれると思います。その形式の例題を集めたのが、『金のフレーズ」⑤、スピードを変えながら聞いてもらったけど、なかなかええやろ。参考ファイルに①~⑤の音声はzip(圧縮ファイル)で置いてあるんで、ダウンロード、解凍して使ってや。

次回、何回かやってみるんで、自分でもやりや。自分でやるのが一番大事やから。