<連絡事項>

授業は最後までL111でやる予定です。音声も映像も413よりもいいし、発表にも適してるので。ちょっと広すぎるけどね。

<今回は>

2回目、学士力発展科目なども含めて大学の現状や大学での過ごし方、トーイックについてなど、いろいろしゃべったり、黒木くんのアンケートもあって、なかなか本題まで行けませんでした。

この前はまだブログの準備が間に合わなくて、ファイル置き場を使えなさそうだったんで、パソコンを持って来てもらってCDでデータを移してもらうしかないなと思ってパソコンを持って来てやと言いました。パソコンにCDドライブがついてるもんやと思ってたのに、実際はそうでもないんやね。横山さんは外付けのドライブを買ったようで、申し訳ないことしました。授業のあとで長谷川くんと3人で話していてそれに気付きました。ほんとごめんなさい。

ブログは元医大生の岩谷くん(今は愛知県庁で働いています)が作ってくれ、今も助けてもらっています。この3月も名古屋に行っていろいろ教えてもらいました。特に、ファイル置き場にフォールダーを置くやり方やパワーポイントのPresentation Packのやり方を詳しく聞きました。それで今回から参考ファイルにフォールダーを置けるようになりました。折角置いてるんで、ダウンロードして使ってや。サンプル問題の音声ファイルもそのうち、実際に問題をやったあと置き場に置くつもりです。

コメントは喜多くん、稲留くん、大谷くんだけでした。毎回何人かにしゃべってもらうつもりなんで、要望や意見、質問などあったら遠慮なくどうぞ。

「遠い夜明け」はビコとウッズの出会いの場面まで見てもらいました。次回は1時間足らずの編集版だけど、最後まで見てもらえると思います。その次は、The Struggle for South AfricaのTHE COLONIZATION OF SOUTH AFRICAを誰かに読んでもらうつもりなんで、やろうと思う人は次回言ってや。

少し英語で解説したけど、次回はもう少し詳しく英語で説明するんで、プリントの最後の方になるA Chronology of South Africa(年表)と用語の解説は読んどいてや。

ビコと出会った編集長のドナルド・ウッズとビコ役のデンデル・ワシントンの新聞記事も入れてあるので、読むとおもしろいよ。映画の解説の新聞記事も読むと、背景がわかってより楽しめると思う。

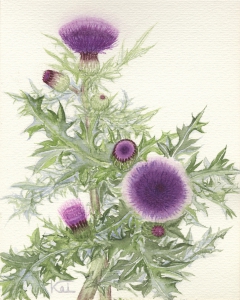

次回葬式の場面でみんなが歌うコシシケレリアフリカの楽譜も入れてあるんで、ピアノ弾ける人は弾いてみるとええよ。映画を見終わったとき、Soweto Gospel Choirのコシシケレリアフリカは紹介するつもりです。

配ったプリントはなしです。

<次回は>

「遠い夜明け」の続き、Soweto Gospel Choirのコシシケレリアフリカ何人かのコメント、課題の説明、THE COLONIZATION OF SOUTH AFRICAくらいかな。

では、来週また。

夕方から寝たせいで、日付けが変わってしまいました。次回からその日のうちに書けるとええのにね。

あした(すでに今日か)は医学科の2クラス、一コマ目からで早いんでもう寝なくちゃねえ。

体調を崩さないようにするのに、ほんまいっぱい一杯やなあ。