つれづれに:しばらく

白一重の山茶花

しばらく「つれづれに」は休載予定。5冊目を仕上げ、3月末か4月末かに投稿するつもりである。いつものように、今のところ5冊目の全体像はぼんやりしているが、書いているうちに次第にはっきりして来ると思う。提出先の出版社が売れると判断するかどうか。原稿依頼が来るように、工夫してみるか。

終わったら「つれづれに」を再開予定。アフリカ関連と英語関連の連載を継続し、6冊目にむけて書き溜めたい。いづれ、また。 たま

つれづれに:しばらく

白一重の山茶花

しばらく「つれづれに」は休載予定。5冊目を仕上げ、3月末か4月末かに投稿するつもりである。いつものように、今のところ5冊目の全体像はぼんやりしているが、書いているうちに次第にはっきりして来ると思う。提出先の出版社が売れると判断するかどうか。原稿依頼が来るように、工夫してみるか。

終わったら「つれづれに」を再開予定。アフリカ関連と英語関連の連載を継続し、6冊目にむけて書き溜めたい。いづれ、また。 たま

つれづれに:宣教師

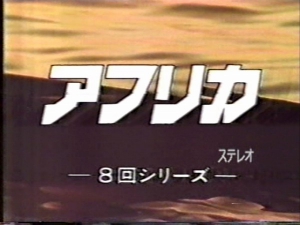

今回は宣教師である。→「アフリカシリーズ」を見直すのに時間がかかってしまった。何回も見ているのだが、見るたびにそうやったんやと改めて気づくことが多い。新しいものは馴染(なじ)むのに、時間が要る。

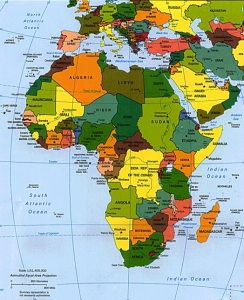

奴隷貿易で資本が蓄積され、産業革命が可能になった。そして、ヨーロッパ社会は農業や牧畜や手工業が中心の社会から、機械生産の産業中心の社会に突入した。生産と消費の規模は格段に増大し、更なる生産のための原材料を確保する必要性が高まった。同時に、作った工業製品を売り捌(さば)くための市場の需要性も高まって行く。ヨーロッパ社会は一番近くの大陸に目をつけ、アフリカ進出を競い始めた。植民地争奪戦(the scramble for Africa)である。本格的に植民地支配を始める前に、「未開の土地を切り拓く」という夢を抱く探検家と、異教の地に「神の福音を伝える」という使命感に燃える宣教師を派遣した。植民地支配を目論(もくろ)むヨーロッパの資産家たちと、自分たちの夢を叶えたい両者の思惑が一致したわけである。探検家も宣教師も、自分たちが切り拓けば、商業とキリスト教があとに続くと考えた。野蛮なアフリカ人を文明の世界に引き上げることができると信じて疑わなかったのである。今回は、探検家に続いて、その宣教師である。

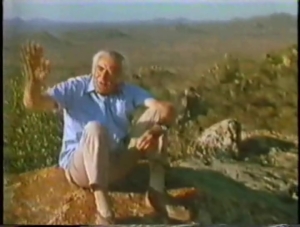

デヴィドスンはボツワナの峠に座りながら、宣教師について語り始める。

「ここはボツワナのマングエ・パス、白人の南部アフリカ進出を語るには欠かせない場所です。あちらは南西にはカラハリ砂漠があり、南東は白人の支配する南ア共和国、それから私の後ろに北へ向かう山道はンデベレとも呼ばれるかつてのマタベレ王国に通じています。ここはマタベレ王国の南の国境でした。この峠はヨーロッパ人宣教師や貿易商、ハンターが王国に入る唯一の入り口だったのです。宣教師たちはアフリカ人をどんな目で見ていたんでしょう。私は大半の者がリビングストンのこの言葉に頷(うなづ)いたと思います。『我々は優等人種の一員として、人類のうちで最も堕落した部分を向上させるためにやってきた。我々は慈悲深い宗教の信者である。弛まぬ導きと努力で、今なお混乱し破滅に瀕した人種のため、平和の伝道者となりたい』ほんの少数派でしたが、違う考えの人もいました。トーザーという司教はこう言っています。『イギリスやフランスは文明国で、アフリカの大部分は未開とはどういう意味だろうか?鉄道や電信機があるからと言って、その国が第一級の文明国だと言い切れるものだろうか?人間を外見だけで、野蛮だとか文明化されているとか決め付けるほど間違ったことはない』」

マタベレランドの伝導所

宣教師たちのアフリカ行きは決して容易(たやす)いものではなかったようである。行った人の8割が死んだという報告もある。原因不明の熱病や赤痢(せきり)はつきもので、リビングストンが滞在した1伝道所だけでも、1年間で9人のうち6人が死んだとデヴィドスンは紹介している。長期で滞在したわけではないが、3ケ月足らず、ジンバブエの首都で私自身も僅(わず)かながら体験をした。日本で腹の調子がおかしくなると整腸剤で収まることが多いが、ハラレではなかなか調子が戻らなかったので、不安になった。行く前に鹿児島に一泊して予防接種を受けたあとも、少し発熱した。一度熱が下がってもすぐ高くなり、何回かそれが繰り返された。あれも原因不明の一種だろう。

ハラレの白人街で借りた家の前の道路

宣教師たちは長い船旅のあと、体調も万全ではない状態で長い馬車の旅路があり、熱病で死ぬかもしれないのを覚悟をして出かけた、つまり危険を承知で出かけたわけである。目的はもちろん布教。最初は、進んで改宗するアフリカ人は僅かで、魂を救うためには体罰にうったえた伝道所もあったようである。布教の大きな妨げはヨーロッパ人がjujuと呼ぶ土着の宗教である。アフリカのどの社会でも固有の宗教と習慣があり、共同体の生活の支えになっていた。しかし、宣教師には認められないもので、古い信仰は捨て、祖先を忘れ、彼らの文化を葬れとアフリカ人に説いたのである。

デヴィドスンは1960年代の伝導の模様を伝えるフィルムを紹介している。

「自由でのびのびした娘たちと恐怖の闇に生きる女たち。呪(まじな)いの生贄(いけにえ)を捧げても何の効果もない。神はいけにえを望まず、我々は身代わりとなりました。これが神の愛のしるしです。宣教師のもとに来る者、まじないはもう信じません、新しい人生を始めます。喜ぶ者、祟(たた)りを恐れる者。ついに洗礼式の日が来た。教員養成所の学生、小学生、男女、一人ずつ水に入り、キリスト教徒となるのだ。キリスト教への入信の儀式をなぜこんなに大げさにするのか、不思議に思うむきもあるでしょう。宣教師にとってはこの洗礼式こそ、自分たちの努力が報われたクライマックスだったのです。宣教師の布教活動は中央アフリカではかなりの成功を収めました。アフリカ人にとって、伝導所で受ける教育は、それまで知らなかったより大きな世界への入り口でもあったのです。多くの人がキリスト教を受け入れました」

こうして受け入れたキリスト教は、アフリカにヨーロッパ文明を持ち込み、アフリカの文化を破壊するという形で浸透して行った。そればかりか、その後のヨーロッパの植民地支配に深く組み込まれていき、植民地時代が終わった後も、その過去を引きずっているのである。デヴィドスンは、アフリカ現代史の流れと矛盾を一つに集めたような人物の一人として、ジンバブエの情報大臣ネイサン・シャムヤリラを紹介している。あるミッションスクールを見学に来たシャムヤリラにインタビューもしている。シャムヤリラは進歩的な考えを持つ人で、その意見は政府を代表して、キリスト教団の保守主義とは対立する。しかし、シャムヤリラだけではなく、政府の指導者のほぼ全員がミッションスクールで教育を受け、白人入植者の宗教の中で育っている。しかも、白人の多くはキリスト教徒の博愛精神より、アフリカ人を軽蔑する気持ちの方が強かった。二人の遣り取りである。

デヴィドスン:「キリスト教は植民地化の手段だったと非難されますが、これはどこまで正しいんでしょうか?」

シャムヤリラ「そう、ジンバブエでの布教活動は完全に植民地化政策と結びついていました。宣教師は南アフリカから入植者といっしょに入ってきましたし、それにイギリス側がマタベレ王国のロベングラ王を騙(だま)して、土地の使用権を譲り受けた時など、ジャクソンという宣教師が立ち会っていたというくらいです。教会と政治家、軍人、鉱山業者は強く結びついていました。植民地時代を通じて、聖書と銃は手を携(たずさ)えていたんです。それともう一つ、キリスト教は植民地社会が初めから抱えていた内部矛盾を強めることにも一役買ってきました。宣教師たちは一方で人間は平等だと説きながら、その実、植民地では自分たち自身が黒人と白人を差別していたわけです」

デヴィドスン:「宣教師も人種差別?」

シャムヤリラ:「ええ、差別しました。たとえば、宣教師たちは黒人に教育を施し、文字を読めるようにしましたが、結局それも、白人の工場や鉱山で働かせるためだったんです」

デヴィドスン:「宣教師の果たした役割ですが、アフリカ人が自分たちの世界の実情を把握するという点では、どう評価なさいますか?」

シャムヤリラ:「そうですね。宣教師たちは先ず何よりもアフリカ人の文化を破壊しようと躍起(やっき)になって、ずいぶん荒っぽい手段を取りました。キリスト教を布教すること自体がそうですが、ところがです。その過程で生じた矛盾が、今度は植民地支配を終焉(しゅうえん)に導いたわけです。たとえば人々を教育し、こういう学校を建てたことでアフリカ人にはかえってそこが色んな人間の出会いの場となりました。学生たちはこういう所で自分たちの国の将来について展望し、その結果、卒業後はみんな一丸となって国家の建設へ向かうようになったのです。現に我が国の指導者はほとんどがミッションスクールの出身です。教育を受けた黒人10人中9人までミッションスクールを出ています。ジンバブエ独立後の首相ムガベもやはりクタマにあるカトリック系のミッションスクールで教育を受けていますし、現在のジンバブエ政府の指導者は出身地は別でもたいていミッションスクールを出ています。ですから、植民地社会ではキリスト教自体が矛盾を孕(はら)み、白人支配への抵抗を呼び覚ましたのです」

デヴィドスン:「まるで予期していなかった結果を招いたわけですね?」

シャムヤリラ:「ええ、その通りです」

シャムヤリラが見学に訪れたミッションスクールで学生たちを見ながら、デヴィドスンが言う。

「こうした光景を見ていると、キリスト教の恩恵も私には否定できないような気がします。大きな代償を払ったのも事実ですが、今のジンバブエの子供たちには両親の知らない世界が開け、それだけチャンスにも恵まれています。結局のところ、キリスト教に恩恵があったとすれば、精神的なものより実利的なものではないでしょうか?宣教師はヨーロッパ式の教育だけでなく、ヨーロッパ医学ももたらしました。リビングストン自身も医者でしたし、大勢の献身的な医者が彼のあとに続きました。もちろん、アフリカの民間療法もそれなりの効果はあります。しかし、衛生面や出産などで、科学的医療が必要なことは議論の余地がありません。外から見る人間として何より嬉しいのは、キリスト教が根を下ろした土地で、アフリカ人が自分たちの生活にそれを取り込み、生活のリズムに合わせてしまったことです。これは大抵の場所で言えます」

そして、デヴィドスンはリビングストンを例にあげて宣教師の話を総括している。

「黒人蔑視はリビングストン自身にもあったのです。あの言葉がそうです。『我々は優等人種の一員として、人類のうちで最も堕落した部分を向上させるためにやってきた』彼もまた時代の子だったということでしょう。ヨーロッパ人がキリスト教と商業、この2つをもたらしさえすれば、黒人を文明の世界に引き上げることができる、彼は死ぬまでそれを信じていたのです、しかし今、アフリカを歩いてみてよく思うんですが、その2つがもたらした結果をリビングストンが見たら、一体、何と言うでしょうか?」

つれづれに:英語雑記ー生得的

超早場米のための田起こしが始まっている

小説の修作の基として「つれづれに」に書き溜(た)め始めて、だいぶ時が経つ。塊(かたまり)としてシリーズを何本か書いて来て、継続中である。今はアフリカ関連のものを書いているが、事実確認も必要なので一つに1週間以上かかることもある。腰を痛めてまだ半年で、全快したわけでないので、調整しながらしか書けない。それで、書きやすいものも併行して書こうかと思う。

デヴィドスン「アフリカシリーズ」(1983)

生きても30くらいまでと思っていたのに、定職に就いた。スーツを来てという就職活動は出来なかったので、渋々教育実習にも行って取っていた教員免許を使って高校の英語教員になった。考えてみれば、それ以来ずっと英語の教員だった。終戦直後に生まれて英語への抵抗感もあったし、受験勉強が出来なかったので、その後、英語に関わるとは思っていなかった。受験勉強をしないと、選べる大学もないので、2年目に何とかひっかかった大学の夜間課程に行った。

通った大学の事務局と研究棟(神戸市東灘区)

語文コースと法経商コースがあって、文学の文字を見て心の折り合いをつけた。入ってみると、外国語大学だけあって、授業の半分が英語関連だった。文科系だからか、単位を取るのはそう難しくなかった。大学紛争で学舎が封鎖されたし、元々学風が自由な感じで出席を強要されなかったこともよかった。やっぱり、英語をしないままで卒業した。

1970年、入学してしばらくして学舎が封鎖された

結果的には、戦争に負けて押し付けられた英語は、違う面から見れば、需要が高い。今や万国共通語の勢いである。そのお陰で、高校の教員も枠が広かったし、30を過ぎてから探した大学の教員の口も多かった。そして、国立大医学科の一般教育枠の英語学科目の担当教員になり、英語との付き合いは続いた。その分、英語に関して気づいたり、感じたりすることも多かった。必要に迫られて、医学生と看護学生の海外での実習向けの英語実践講座も担当することになり、英語を聞いたり話したりもするようになっていた。その中で英語の授業や英語を通して感じたとりとめもないことを、英語雑記としてシリーズで書いてみることにした。

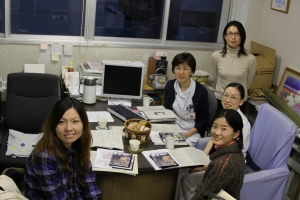

研究室304で、看護部の人たちと

1回目は生得的、である。生まれたのちに獲得した、ではなく、元々生まれ持った、という意味である。英語をやり始めたのは採用試験に通るためだった。2年留年をした最後の年に1度受けてみたら、当然出来なかった。それで1年間はやると決めた。高校の授業が出来ればいいので、英語が読めて書ければよかった。考えてみれば、出来なかった受験勉強も入試に通るためだから、同じだったはずだが、今回は大学院の試験も受けたのがよかった。どうせ30くらいまでしか生きないからという思いが強かったので、それまで何とか凌(しの)げればよかった。今では考えられないが、入学した年の国公立大の授業料が18000円、夜間課程は12000円だった。交通費も1時間ほどの国鉄と3駅の阪急を合わせても1580円。1月2580円あれば、大学の経費はまかなえる。

大学全景、左が研究棟、真ん中が講義棟、右側が体育館と生協会館

大学院も学割がきくんやな?というのが大学院受験の動機だ。凌ぐ身には好都合である。そっちの方は、読み書きの他に英米文学史、英文法が要った。何もわからないので、好きだった教官の研究室に行ったのがよかった。アメリカ文学の人は紙切れに何冊か小説家の名前とタイトルを書いてくれた。英文法の人は現代英語学辞典と何冊かを紹介してくれた。今から思うと、構文を軸に内容の薄い文章を理解して覚えるという受験とは違って、それぞれわりと内容があるようなのがよかったんだろう。初めて読んだ文学書(↓)が1026ページ、研究社の大辞典を使って読むのに3ケ月かかった。読み終えたあと、考えた。辞書なんか引いてる場合か?何か違うことをせなあかんやろ。わかってもわからなくても、とにかく全部読む、それしか思いつかなかった。

これはNYの古本屋で買ったもの、読んだ時は図書館で借りた

結果的にはそれがよかった。やってみないとわからないことが多いが、この場合、読んでみないとわからなかったわけである。ただ、たくさん読めば読めるようになるわけでもない。問題は捉(とら)え方の基軸だ。つまり、たくさんやればできるようになると思ってる限り、見えてこない。努力すればなんとかならない場合もある。その方がむしろ多いくらいだ。元々人間には言語能力があって、その能力がいかに刺激を受けて機能し始めるか、なのではないか?各々の言語能力は細胞内の遺伝子構造によって決まって生まれた時から決まっていて、該当する遺伝子が目覚めて初めて機能し始めると考えると、納得がいくような気がした。たくさん読んである境を越えると、読むための能力を決める生得的な遺伝子構造に働きかけが可能になり、すべてが動き出す、大体そんな結論だった。次回は読める、である。

読んだ2冊目、これは文庫本だった

つれづれに:晴れが続き

いつもの白浜、晴れて風があると澄んで海も鮮やか

晴れが続いて助かる。また1週間が経った。宣教師に時間がかかっている。まだ書くことがたくさんあるので、少しずつでも進めたいとは思っているが。

同じ場所から右に向くとサンクマール

朝の9時過ぎに、青島マラソンがあるので、来院の際は気をつけて下さいとメールがあった。携帯でのメールは契約していないが、ショートメールは使えるようなので、時々メールが届く。地震や台風の時は、思わぬところから短いメールが届く。最近は地震も多いし、今年は長雨で警報も何回か出たので、その度にメールが届いた。携帯は小さいので操作が面倒だし、普段は使わないから変換などに手間取ることが多い。まだ出来ない操作もある。出来れば使いたくないが、災害などの時や、本当に短くて済む時は、便利は便利である。

青島マラソンについてはその前の日の夜中に歩きに出かけたときに、中学校の近くに臨時駐車場の立て看板で見かけた。近くの大学の駐車場と会場の総合運動公園を大会専用の大型バスが往復するようだ。春のキャンプの時期にも、同じ立て看板と専用バスを見かける。

先週は初めて田起こしをしているらしい耕運機を見かけたが、今日も1台の耕運機が今回はあきらかに田起こしをしていた。超早場米の準備である。白鷺(しらさぎ)が起こした土の中にいる虫を食べるために集まっている。まだ鳥たちはそう多くないし、起こしたあとをついて虫を啄(つい)ばんではいなかったが。田起こしの時期は、まわりに鳥たちが群がる。一つの風物詩だろう。見ると、なぜか心が和(なご)む。加江田の山に黄色の田圃(たんぼ)の風景(↓)が変化して行く。3月の末には、田植えが見られるだろう。

ショートメールが来た時、青島を避ける道を通るかと一瞬考えたが、マラソンやキャンプの人出でも自転車道はそう影響がないと思い直して、いつもの道を通った。日曜日の昼なので、ラーメン屋さんの駐車場にもそれなりに車が停まっていた。マラソン帰りの人が遅いお昼を食べるなら、これから客が増えるかも知れない。右手がラーメン屋(↓)、左手前方がマラソンの主会場の県立の総合運動公園である。

大会の要綱がウェブに掲載される。運動公園から県道を通って街まで往復するコースだけだと思っていたが、もう一つコースがあるらしい。運動公園から青島神社の手前で折り返す海岸道路を使うコースである。最近の売りらしい。ラーメン屋さんを通り過ぎて運動公園の入口から奥の方を見ると、まだたくさんの人が走っていた。おそらく街までのコースの人が、運動公園内のゴールに向けて最後の力を振り絞っていたんだろう。

総合運動公園前、まだたくさんの人が走っていた

海岸道路は走る人で一杯のようだから避けることにした。運動公園からしばらく行くと、加江田川を渡る。橋の上からの景色もいい。右手は加江田川から加江田の山、左側は運動公園から青島に続く海岸道路の橋越しに海が見える。写真では非常に小さいので見えにくいが、たくさんの人が走っているのがわかった。普段は見かけない歩行者も、何人か目についた。すでに走り終えて、近くの宿舎まで歩いているようだった。

青島神社近くの折り返し地点を覗(のぞ)きに行った。一度も見たことはない。たくさんの人が青島神社の手間で折り返していた。何やら紙にチェックの印をつけてもらって、また走っていた。両サイドで応援している人の数も多かった。元々長距離を走るのは好きだったが、集団で走るのは考えたことはない。

写真に写っている折り返し地点の反対側(南側)は青島参道で、青島神社に行く橋がある。いつものところで写真を撮った。日曜日の昼過ぎなので、わりと人は多かった。まだ走っている時間帯だったので、終わった参加者が青島神社に立ち寄る可能性はある。

行きはマラソンの途中だったので、海岸道路は通れなかったが、帰りは青島港近くから海岸線に入った。昼間は人で溢(あふ)れかえっていた海岸道路を通った。まだ立て看板などが一部片づけられていなかったが、道路はきれいに掃除されていた。風がそう強くなかったので、青島の浜と曽山寺浜を通り、みらいはしで定位置から写真を撮った。澄んでいて、はっきりとした海だった。晴れた空の下を自転車でマッサージに通える日常は、ありがたい。