つれづれに:いのち

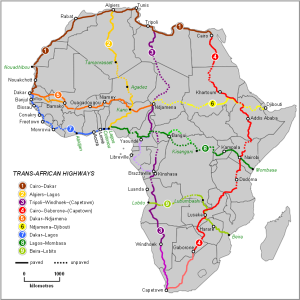

テレビドラマ『ER』の→「『悪夢』」では、いとも儚(はかな)く人のいのちが消えて行く。それまでコンゴについてはよく知らなかったが、医学と一般教養と繋(つな)げないかと考えて1995年のエボラ出血熱から始めてみたら、知らない世界が広がっていた。植民地時代→独立・コンゴ危機→モブツ独裁と、長期間に渡って社会はすっかり荒廃し切っていた。賄賂(わろ)が横行し、豊かな鉱物資源をめぐって血なまぐさい紛争が続いていた。道路も荒れ、経済もとっくに破綻(はたん)していた。ことに、皺(しわ)寄せをもろに受ける医療施設は悲惨だった。エボラがエイズに追い打ちをかけていた。医者が主人公で、舞台が病院の設定で作られた「悪夢」は、そんな惨憺(さんたん)たるコンゴ社会を映し出していた。そこでは、消えなくて済むいのちが消えていた。

医学生の英語の授業だけでなく、本学の教養科目や非常勤の英語の授業でもこのコンゴの医療ドラマを観てもらったが、気分が悪くなって部屋にいられなくなり、外に出て行く学生が何人かいた。その点、さすがに医学科と看護学科では途中で出る学生はいなかったなあと思いながら、変に納得をしたことがあった。アフリカにエイズ患者が出始めたのが1985年辺りだから、カーターが行った北東部キサンガニの病院でも、当然エイズ患者がいた。ある日、夫と夫の左肩に寄りかかっている夫人が壁を背に並んで座っていた。カーターが老夫人の頸(くび)の脈を診ると、すでに死んでいるのがわかった。近くの看護師に通訳を頼み、死亡を伝えてもらうと、老人はそっと口を開いてカーターと話す。

「知ってる。弱ってた」

「早く言えばいいのに」

「この2、3ケ月調子が悪くて。エイズだったが、行くところがなくて。僕もすぐに行くよ。愛してるよ」

奴隷貿易の蓄積資本で産業化に突き進む欧米諸国が狙った豊かな鉱物資源や農産物をめぐって争い、戦後は多国籍企業の貿易と資本投資の体制をアメリカ主導で再構築したために、宗主国のベルギーにアメリカまでコンゴにしゃしゃり出て来た。宗主国に独立過程の邪魔は任せて国内を大混乱させ、アフリカ人を立てて傀儡(かいらい)の独裁政権を作ってしまった。2回目のエボラ騒動の翌年にカビラが多くの勢力に担(かつ)がれてキンシャサに入り、モブツはモロッコに逃走、そこで前立腺癌(がん)で死んでいる。独裁体制は1997年まで続いた。当然、欧米資本に対抗するアフリカ人の武装組織が出来る。武器の出所は先進国のどこかの国からか、東側の国からの場合もある。武器を売りつけるのは、自国の重工業の維持にも繋がるのだから、力も入る。かつての奴隷商人のような武器商人が、裏社会で跋扈(ばっこ)する。フランスとユダヤ系が一番あくどいと言う人もいる。

しかし、犠牲になるのはいつもごく普通の人たちである。一握りの欧米の金持ちとアフリカの金持ちが潤(うるお)う分、その皺寄せは国民に来る。カーターたちがワクチン接種のために出かけたマテンダの診療所に車が着いたとき、人が列をなしてカーターたちの到着を待ちわびていた。カーターとコバチュは一人一人と二言三言(ふたことみこと)交わしながら、淡々とワクチンを接種した(↓)。

カーターの患者のなかに苦しそうに咳(せき)をする少年がいた。症状からして百日咳のようだった。病気だからよくなる薬を出すと言い、看護師に点滴をするように言った。高い抗生物質はないので、効かないアモキシしか出せなかったのである。ワクチンが終わり、二人は少し離れたところの空き箱を置いて座り話し始める。

「百日咳か?アモキシを出して、治せると言った?」

「言った」

「アモキシじゃ治らない。死ぬよ。10ドルのエリスロマイシンの処方で根絶できる病気で、死んでいく」

「今日200人に接種した。一日に200人も救ったことあるか?」

キサンガニのある東部は政府の支配の行き渡らない地域で、反政府軍の拠点である。最近は希少金属をめぐって、隣国の国々も派兵して駐留している。案の定、一人の少女が爆撃のあおりを受けて診療所に運ばれて来た。吹き飛ばされて、片方の膝から下がない。反政府軍が迫るなか、のこぎりで足を切断して緊急手術(↓)を終えた。点滴をつけたまま、密林の中に避難した。カーターたちがキサンガニに戻ることになったとき、その少女たちのためにコバチュと補助員は残る決心をした。

診療所を攻撃されてそこに残っていた人たちとカーターとコバチュと補助員は少女に点滴をつけたまま、逃げ惑った。それでも夜は明けて、密林のなかで座ったまま、二人は話し出す。

「経験あるんだな?」

「あるよ。初めは国家だ、愛国心だと建前は立派だが、結局待ってるのは死と悲しみだ。望みはごく平凡だよ。子供たちが幸せに育ってくれればいい。領土や大統領は関係ない。平和を望んでいる」

「最初は政治も理解しようとしたよ」

「カーター、君はアメリカ人だ。民主主義が世界を救うと思っている」

「代わりは何だ?軍事独裁か?」

「君たちはミサイルを撃ちこんで空母へ引き揚げて、テレビに興じていればいい」

「アメリカ人もイラクで犠牲を出している」

「でも餓死する子供たちはいるか?レイプされる女性はいない‥‥テレビや新聞で正義の戦争だと言っていたと思うが、私には家族がいなくなった。あの戦争の何が正義だったんだ?家族を亡くして‥‥」

政府軍の兵士の治療をして、手術に成功した。目覚めた兵士は充分に政府軍の怖さを知っていたので、無理を承知で部隊に戻りたいと必死に懇願したが、カーターは「歩けるようになれば行っていい」と言って許可を出さなかった。トラックに乗せて運ぼうとしたが、運悪く巡回して来た反政府軍に見つかってしまった。トラックから引きずり降ろされて、誰もが見つめるなかで、至近距離から虫けらのように撃ち殺された。そして、いのちは消えた。

最初は鉱物資源を狙った欧米が仕掛けたが、違う先進国や東側諸国が反対勢力に武器を送り込むので、複雑に絡(から)んだ糸はもうほぐせる段階にはないようだ。本来中立であるべき国際医療団も中立ではいられない。ひっしにコバチュが中立を訴えても、無理やりねじ伏せられた。『ER』には『悪夢』の続編がある。混沌(こんとん)の世界である。続編の前に、次回は紛争についてである。