つれづれに:国連軍

身の危険を感じたルムンバは国連に支援を要請したが、国連はルムンバを助けなかった。要請通り国連軍を派遣はしたが、傍観するだけでなく、政府軍を押さえにかかっている。

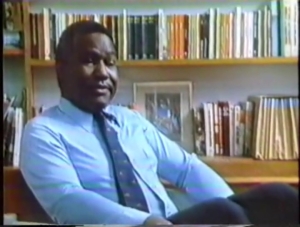

いち早く危機を察知できたのは、閣僚の一人トーマス・カンザが国連大使として国連にいて、不穏な動きを予感してルムンバに知らせていたからである。しかし、予め察知して防げるくらいなら、事態は起こっていない。国連大使だったカンザがデヴィドスンの取材を受けて「アフリカシリーズ」にも登場している。当時の状況を次のように語る。

私は27歳でキンシャサのルムンバ内閣の国連大使になりました。閣僚36人中、大卒は私を入れて3人でした。大国がコンゴで利権を確立するためには、ルムンバのような人物は脅威でした。私は国連でコンゴ危機を予感しました。国連軍の介入が遅れると‥‥しかも国連は欧米から資金を得ています。コンゴはたちまち国際的な植民地と化したのです。

当時の状況をデヴィドスンは「アフリカシリーズ」で以下のようにまとめてくれている。

ルムンバの要請で国連軍がやってきた。ところが国連軍はルムンバ政権を守るどころかカタンガ州を守り、政府軍を押さえ込みにかかったのです。これは国連軍の汚点、ルムンバには死の宣告でした。彼はアメリカの援助のもとにクーデターを起こした政府軍のモブツ大佐に捕らえられました。そして、利権目当てに外国が支援するカタンガ州に送られ、そこで惨殺されてしまったのです。

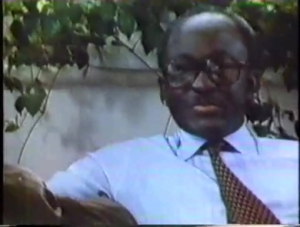

ガーナの外交官だったヤー・テルクソンが「アフリカシリーズ」のインタビューを受けて、次のようにコンゴ動乱の結果を総括している。

コンゴ動乱は我々には悲劇でした。エンクルマやパン・アフリカにストの願いは破れました。アフリカの統一はならず、アフリカ諸国の間でコンゴ1国もまとめられなかった。

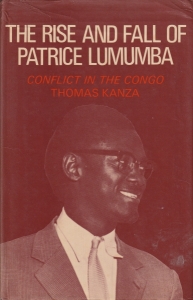

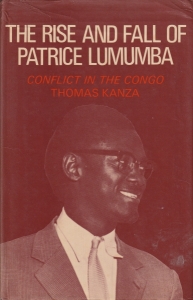

のちに、カンザは『パトリシュ・ルムンバの盛衰ーコンゴの紛争』を出版している。私も購入して読むことになったが、若くして閣僚の一員として国連大使となり、国連で外交にもまれた眼をとおして赤裸々に当時の成り行きを綴(つづ)っている。若くして身をもって大国の横暴を思い知らされたわけである。

国連は第二次大戦を防げなかった国際連盟の反省を踏まえて、1945年10月に51か国でスタートし、日本は1956年に加盟、現在は193か国が加盟している。英語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語、アラビア語が公用語である。元々主に欧米の資金で運営されているので、大国の都合のいいように運用される。憲章の第1条で「国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること‥‥」と規定されているが、条文だけに終わることも多い。コンゴの場合、国連軍を派遣してルムンバの惨殺を見届けるのが「国際の平和及び安全を維持する」ことだったわけである。非難決議や経済制裁を決めても、守らないだけである。罰則規定があるはずもない。アパルトヘイト政権に経済制裁を決めて迫っても、政権もとお得意先のどの国も貿易を止めてはいない。与党自民党に取っても、高度経済成長を止める政策を進めるわけには行かなかった。南アフリカからアフリカ人の安い賃金で掘り出された金やダイヤモンドを輸入し、車や家電を大量に売りつけ続けた。与党で経済界と白人政府の橋渡し役だった石原慎太郎は議員のあと都知事を3回もやっている。都民が選んだわけだが、建設や農産物やの利権の橋渡しもしているので、自民党にたくさんの人が票を入れる。連立を組んだ宗教団体を基盤にする党に建設の利権を渡しても、票での見返りを優先するわけだ。世の中の人がコロナで大変な時にオリンピックなんてといくら反対しても、全通などの大手と組んで利権にしがみついた。仕切った長老は、裏金疑惑の張本人でも罰せられることはない。遠いコンゴの出来ごとの構図は、日本でも同じだったわけである。また、溜息が出る。

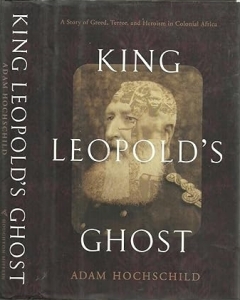

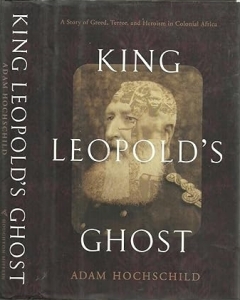

『レオポルド王の亡霊』には、ルムンバ殺害はアメリカ大統領がCIAに暗殺命令を出していた、とあった。いわば、誰かが内部告発したということだろう。1998年にアメリカで出版されている。アダム・ホックシールドの著書で、モブツの独裁、コンゴ動乱と独立を、植民地自裁のレオポルド王まで詳しく遡(さかのぼ)ってくれている。この書も、後世畏るべしを感じた1冊である。次はレオポルド王の個人の植民地コンゴ自由国である。