つれづれに:出席をとる?

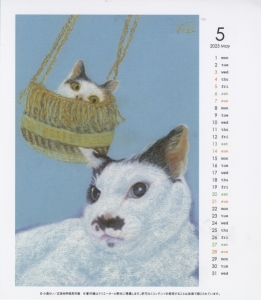

5月になった。今回は何とか月の初日にカレンダーを掲載できるようだ、と書き始めたが、5日になってしまった。5月の絵のどちらの猫も東京都出身である。手前の大きいのは「のら」である。娘の家の前であらん限りの声を出して訴えたらしい。籠に乗っているのは「ノア」、渋谷の自動販売機の下でやはりあらん限りの声で訴えていたらしい。飛行機で移動できるくらいになった頃に、娘のオーバーコートの中で守られながら宮崎にやって来て、以来、私たち2人と住んだ。家でいっしょに暮らすと、いなくなった時の喪失感はどうしようもない。寿命が違うので、見送るしかないが、ほんとうにどうしようもない。ノアと会う術はないが、のらはずっと妻と携帯電話で話をしている。今は、みんなでズームをすることが多い。自分の話でない時は、いかにも詰まらなさそうである。バイバイと言い始めると、何とか引き延ばそうとそわそわし始める。

ノア

小説4作目の2つ目の山をそろりそろりと進めている最中である。「教える?」に続いて「出席を取る?」という大きな問題と格闘している。

定年退職の後も含めて、高校と大学で45年余り授業をしたが、出席は取らなかった。出席している学生から「来てない人にも同じように単位を出すなんて不公平ですよ」と何度も言われた。しかし、最後まで出席は取らなかった。

宮崎で初めて大学(↓)の職を得るまで、私大での非常勤は5年間続いた。最後の年は週に16コマもあった。

元々小説を書く空間を持つには大学が一番いいと考えて職探しを始めたが、授業をするのが性(しょう)にあっていたのは幸いだった。最初に高校(↓)で授業をしたときは、興奮して前の夜は眠れなくて‥‥ということは全くなくて、100年も授業をしたような顔をして授業をしていた。他から何も言われないのが何よりだった。

受験の準備が出来ずに夜間課程を選んだが、大学は自由でなかなか面白かった。夜間はゼミが3年次だけだと知らなかったので、瞬く間に終わってしまったが、旧帝大系出の担当者(↓)の周りには自由な雰囲気が漂っていた。授業直前に掲示板を見て休講を知ることが多かった。それも全体の半分ほどが休講である。今なら問題になるに違いない。私も半分以上は出ないから、1年で顔を合わせたのはせいぜい7回か8回、そのうち1回だけ、発表をした。パソコンのない時代だったので、手書き原稿を生協でコピーして配った。英米学科だったが、英語はしなかったので、程度の低い発表だった。それでも優だった。発表の時に、父子の問題に絡めて

「親には子供を育てる義務がある」

と恨みがましく個人的な思いを込めて言ったことがある。

「玉田クン、本当に、親に子供を育てる義務が、あるんですかねえ?」

その時はよくはわからなかったが、私が如何に常識に雁字搦(がんじがら)めになっていたかを、今小説を書きながら、思い知っている。生きても30くらいまでと諦めたふりをしながら、実際はそれまでの常識の枠組みの中から抜け出せずに、ただ生きているだけだったのではないか?

その人には2年次の英書購読の授業で会っていた。ずいぶんと前のことなので現実だったのかどうかも怪しいが、授業の初めに聞こえるか聞こえないかのか細い声で、ひとりひとりの名前を呼んでいた。眼鏡(めがね)を少しずらして手帳を見ていた姿が目に浮かんで来る。まさか、出席を取っていた?

碌(ろく)に授業にも顔を見せず、生協での販売終了後に担当者の研究室を訪ね、その人が編集した教科書を買ったにもかかわらず優をつけてくれたのが、旧帝大流のおおらかさだとしても、戦後とは時代や環境も違う。大体、旧帝大への進学者は数少ない超エリートだったし、その時代の大学進学率は極めて低かったから、私の住んでいた田舎町だと学生を見つけるのも難しかった。戦後は雨後の筍(たけのこ)のように大学が出来て、少子化の今は進学先を選ばなければ全入時代に入ったと言われている。実際に、非常勤で行った教室横のベンチで弁当を広げている時に、隣に座っていた学生の一人が「わいABCもわかれへんねん」と言うのを聞いた。その文系の私大では2年間、まともな授業は出来なかった。しかし、授業で出会った学生は大半が善良で優しく、20数回も授業をすると愛着も湧いて、このまま授業が続けばいいのにと思うことが多かった。

先輩の世話してくれた理系の私大(↓)は有難かった。もちろん教歴の最初だったことや、教歴が始まって他からの依頼も増えたということもある。しかし、今から思えば、もっと大きな意味があった。すべての授業で視聴覚装置を備えた部屋を使わせてもらい、その部屋に常にいっしょいてくれた補助員3人に助けてもらえたからである。

そんなこともあって、私は最後まで出席は取らなかったのかも知れない。それが、医学科で苦戦した原因でもあった。