つれづれに:水平方向と鉛直方向

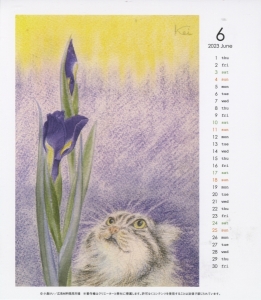

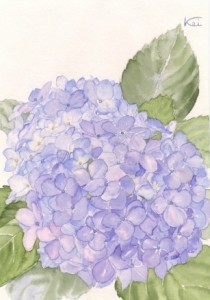

立夏(りっか)が始まった5月5日くらいから次の節気小満(しょうまん)が終わる6月6日くらいがこの辺りでは一番過ごし易い季節のようである。散歩の途中で見かけた「薊」(あざみ、小島けい絵のブログ「Forget Me Not」)や「花菖蒲」(はなしょうぶ)が終わり、「紫陽花」(↑あじさい、「額紫陽花」↓)が咲き始め、もうすぐと梔子(くちなし)が咲いて、甘酸っぱい匂いを漂わせてくれる。

畑も胡瓜(きゅうり)と茄子(なす)とビーマンが少し大きくなり始めた。オクラは出遅れているが、そのうち勢いをつけるだろう。とまとの柵(↓)は出来た。あとは苗を植えて完成である。だいぶ前に買って、大きくなっているものもある。今年は何とか実をつけてくれるといいが。雨よけを作ったので、これで生らなかったら、また工夫するしかない。この辺りはとまと農家も多いので、聞けるといいんだが‥‥。

(写真は追加予定)

あとは南瓜(かぼちゃ)の柵である。穴を掘る機材(↓)は多少時間はかかるが、わりと使い勝手がいい。西瓜(すいか)は芽が出ないので、もう一度蒔いてみるか?お花市場の店先に勢いのいい苗が出ていたが、300円と値札があった。1本だけ、買ってしまうかもしれない気配である。次に行くときまで残っていれば、だが。

今年は、冬野菜の葱(ねぎ)とレタスがまだ少し残っているので、葱は虫にやられていない部分は取ってあとは根から何センチかを残して違う場所に植え替えている最中である。結構な数があるので、虫の勢いに追い付かないかも知れない。無駄を承知で、レタスと葱の種を蒔いた。希釈した酢で、虫に対抗してみよう。藪蚊と炎天で出られなく前に終わるといいんだが‥‥。

(写真は追加予定)

小説4作目の2つ目の山をゆっくりと進んでいる最中である。何日か停滞気味でしばらく先に進めなかったが、何とか先が見えそうな気配である。水平方向か鉛直方向か、そんな大きな問題とぶつかっている。これを越えたら、あとは何とかなりそうな気もする。2つ目の山が終われば、1つ目と3つ目に繋がって出来上がる。400字で400枚前後くらいになりそうである。

医学生に苦戦したのは出席と評価の問題だった。

医科大に初めて来た年、何人かが部屋に来てくれるようになったが、中の1人が5年間「おかしい学生は落とさないと駄目です。落とさないと知っててやってるんですから」と言い続けてくれた。

僕は「まあな。授業に出ずに単位を取った方やし、自分が出来んかったことを学生に強要すんのも気が引けるし。それで出席も取らへんし、誰もよう落とせんのやけど。それに今の周りの教員も酷いのが多いやろ?何人かの箍(たが)の外れた馬鹿教師の噂もしょっちゅう聞かされるし。この前部屋で面接したら、10人が10人とも『入る前にこんな酷いと知ってたら受験しなかったのに‥‥』と言ってたで。異常やろ?そんな状況で、僕まで落とせるか?」と答えていた。

しかし、相手が落とさないと見ると、医学生は相手に容赦しなかった。「この頃、顔見ぃひんなあ」、「そんなに顔見せんで、大丈夫か?」とやんわり言っても、言うことそのものに意味がなかったらしい。提出物も出さないで単位が出るとわかると、出さないのである。「出さんでええんか?」と聞いても、大丈夫と踏むんだろう。何年かそんな状態が続いたが、落とせずに、最後の日に目をつぶって60を記入した。最初の年はまだ学力検査主体の入試だったので、2年生も1年生も既卒者が少なかった。特に1年生は数人だった気がする。ある日授業に行ってみるとやけに来ている人が少なかった。「どうしたんやろ?」と来ている人に聞いてみたが「どうなんでしょうね?」と言われた。そんなことが続いて「大丈夫やろか?」と思ったとき、何だか既卒組の2人に学年全体が顔色をうかがっている気配がした。2人は自己紹介に京大卒と東大院卒と書いてあった気がする。私は短気なので、推論で京大院卒の人を部屋に呼んで「奨学金停めたろか?」と一言だけ言った。関西弁は、特に播州弁は充分にきつい。

そのあと研究室に来てくれた例の落とすことを説き続けてくれた人にそのことを言ったら「二人で仕切ってるみたいですね。既卒者が仕切りたがる学年はうまく行ってないです。東大院卒の方は学部からではないそうですから、劣等感の裏返しじゃないですか?」と涼しそうな顔をして言っていた。

何年かして「医学生嫌やな」と感じ始めた思いは、この時の既卒組の幼稚さとは別物のようだった。

旧宮崎医科大学(宮崎大学医学部ホームページより)

最初の年は、「わいABCもわかれへんねん」と学生が言うのを聞いた大学と違って授業は成り立つし、研究室にも学生が来てくれて理系の人は新鮮にも思えたし。授業も映像や音声をたくさん使ってやれてるし。「横浜」で会った出版社の人が引っ越しの日に合わせて分厚い手紙を送ってくれていたが、それはどうも東大の医学生だった先輩からの私が担当する医学生へのメッセージだったようである。その頃は、その手紙の中の一節も、そう現実離れをしているようにも思えなかった。

「‥‥最近の学生は とくに 医学生は 頭の良い子ばかりだそうです なにしろ なんかの方法で 受験勉強をしなかった子は いないというのですから 〝学問〟に対する その真摯な態度と勤勉に 驚かずにはいられません これは頭の良い両親の指導のもとに 水平方向に 己れの行く末を見つめ かっちりと計画がたてられる 頭の良い子であることを意味しています 鉛直方向によそみをすることなど 思いもよらぬ 天才少年です」

「授業中にドミノをしてると言ってた学生が天才少年にはどうしても見えんけど、研究室で話をしていく人の話を聞いてたら、まんざら大げさでもなさそうな気もするな」

その一説にはその前がある。

「‥‥玉田先生が 鉛直下の原言語に乱されて 思考が中断するなら 私のほうは 鉛直上の原言語に吸いとられて思考が消失します 中断と消滅 軽重の違いはあっても 二人とも やはり 頭が悪いのは 確かなようです その点 最近の学生は‥‥」

「水平方向とか、鉛直方向てどういうことなんやろ?たしか『僕はどうも頭が悪くて、受験にも馴染めずに行くとこがなくて‥‥』て話した文脈のなかで出て来たような気もするけど‥‥。東大の理Ⅲを出た超エリートとどこも行くとこがなくて夜間に行ったのを一括(くく)りにして『頭が悪い』て言われても困るけど、すっかり世の中諦めて余生を過ごしてるのを『頭が悪い』、『真摯に』『勤勉に』『己れの行く末を見つめ かっちりと計画がたてられる』のを『頭の良い』として比べるなら、何となくわかる気もするな‥‥」

その一説にも次のような前がある。

「ヒトは〝侵略遺伝子〟を持っています ヒトがすべて侵略者とならないのは この恐ろしい 〝遺伝子〟にも オペロンのおおいがかけられていて 容易には 形質を発現することがないためです ツングースの〝侵略遺伝子〟のオペロンは 窮迫によってはずされてしまったのです それも ほんの七千年か八千年ほど前のことです そして このオペロンのはずれやすい傾向は 連綿と受けつがれ いまなお 子や孫が風を切って 日本じゅうをわがもの顔に歩きまわっています 天孫降臨族の末裔たちです 手っとりばやくのしあがることだけをひたすら思いわずらい 四六時中 蛇(蛇くんに邪気などない)のごとき冷たき眼を油断なく 四方八方にくばる この侵略者たちは もちろん 効率百パーセントの水平思考を好み鉛直思考など 思いもよらぬことなのです」

それらの書き出しである。

「‥‥闇は光です この眼に見えるものはことごとく まぼろしに 過ぎません 計測制御なる テクニカル・タームをまねて 『意識下通信制御』なるモデルを設定するのは またまた 科学的で困ったものですが 一瞬にして千里萬里を飛ぶ 不可視の原言語のことゆえ ここは西洋風 実体論的モデルを 御許しいただきたい 意識下通信制御を 意識下の感応装置が 自分または他者の意識下から得た情報を 意識下の中央情報処理装置で処理し その結果を利用して 自分または 他者の行動を 制御することと定義するとき 人の行動のほとんどすべては 意識下通信制御によるものだと考えられます 少なくとも東洋人とアフリカ人には あてはまるはずです 私たちの行動のほとんどすべては 意識下の原言語できまるのであって 意識にのぼる言葉など アホかと思われるほど 些末なことです その些末を得意になって話しているのが ほかならぬ 学者文化人であって もう ほんまに ええかげんにせえ と 言いたくなります

‥‥生物の成長というのは 細胞が個数を増す 細胞分裂と分裂によって 小型化した細胞がそれぞれ固有の大きさを とりもどす細胞成長とによって 達成されます 生物は本質的に成長するものなのですから 各細胞は 成長の第一条件たる 細胞分裂の傾向がきわめて強いのです しかし 無制限に 細胞の個数が増加して その結果 過成長すると こんどは 個体の生命が維持できなくなります そこで遺伝子の〝細胞分裂欲求〟は 不必要なときには 抑制されています この抑制因子を モノーという人は オペロンと名づけました」

そう言ってもらえると、ずいぶんと気が楽になった。医学生に苦戦する理由が、何とか見えてきそうな気もし始めたのである。

「しかし〝頭の良い〟学生たちと〝頭の悪い〟玉田先生 この両者に虹の橋はかけられないと絶望するのは早すぎます 学生たちの 眠っている 意識以前に 無言で語りかけてください・・・意識下通信制御です‥‥そうすれば 玉田先生の学生のなかから 医者や医学者ではなく 医家が 必ず 生まれることを かたく 信じてください そして もちろん 学生に 好かれるように行動するのではなく いつも 御自分からすすんで 学生のひとりひとりが 好きになるようにつとめてください 〝良い頭の〟学生は 医学生の責任だとはいえません 親はもちろん あらゆるものがよってたかって腕によりかけ 作りあげた〝高級〟人形であっても愛着をもってやれば ある日 ぱっちり眼を開き 心臓が鼓動をはじめ 体のすみずみに しだいに ぬくもりがひろがっていくことが 必ずあることを忘れないでください それと 医学部の学生は 最優秀と考えられていますが実際は 外国語も自然科学も数学もなにもかも まったくだめだということを 信じてください・・・医学部のひとりひとりをじっくり観察すると こいつ ほんまに 入試をくぐってきたんかいな と思う奴ばかりです それでもうんざりして見捨てたりせず この愚劣なガキどもの ひとりひとりからけっして眼をはなすことなく しっかりと 見守ってやっていただきたい なにしろ まだ人類とはならぬこども なのですから‥‥」

そうは言っても一度だけ「落とさないと駄目ですよ」と言い続けてくれた人の助言に従って、落としたことがある。「医学生嫌やな」という思いがだんだん強くなったころ「これはなんぼなんでもあかんやろ」と基準を決めて落としたら、5人になった。そのうち4人は他の教科でも4つか5つ落としていたから、私の教科が1つ加わっただけだったが、あと一人は私の教科だけだった。しかし、3教科までは大丈夫だったので進級し、その次の年に何もなかったかのように平気な顔で課題を出した。私も何も言わずに単位を出した。授業中ずっと、前の学生を壁にして隠れたつもりで毎時間漫画を読んでいたことを注意すべきだったのか?「トランプの遊び方」などの人を馬鹿にした内容の課題が「評価の対象外」だったことをその女子学生に言うべきだったのか?

しかし、現実にはその前の年まで歯止めのなかった勢いが急変した。課題は期日に全員が出すし、きっちりと計算して欠席はするし。しかし、互いの信頼は微塵(みじん)もないので、1年でやめた。医師になるためには教養は要らない、英語は必要なら自分で出来ると考える水平方向と、素養を培(つちか)う大切な空間で自分について考える機会に欲しいと願う鉛直方向が、永遠に交わることはなかったのである。

西明石駅(↑)から新横浜駅まで新幹線に乗った